【デュエマ】ナーガ.Starの全てを知ろう!【解説記事】

こんにちは、牡蠣食えばです。

突然ですが皆さんは《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》というカードをご存知でしょうか?

私はこのカードが大好きなので常にこのカードのことばかり考えており、「デュエキングMAX2022」で相性抜群の《キユリのASMラジオ》が登場した時は狂喜乱舞していたわけですが、《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》との組み合わせはほとんど話題に上がっておらず、その知名度に問題があるのではないかと考えました。

そこで、今回は《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》について抑えるべき要点をできる限り記事にまとめました。少々長くなってしまいましたが、この記事を通して《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》がどのような動きができるカードであるか、デッキを組むならどのようになるのかということを知っていただけたら幸いです。

※以下では適宜俗称や略称を用います。

※2023/03/11追記

2023年03月20日以降、《ダンディ・ナスオ》と《生命と大地と轟破の決断》が使えなくなるようです。両カードは単なるパワーカードというだけでなく貴重な緑マナとしても【4Cナーガ.Star】にとって欠かすことのできないパーツでした。

現状リペアを組むモチベもないので当面の間、以下の記事はプレ殿施行以前のままにしてありますがご容赦ください。

以下常体

⒈《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》の基本情報

①特徴

<能力>

5(水・闇)/ テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉/ 9000

■スター進化:レクスターズ、水のクリーチャー、または闇のクリーチャー1体の上に置く。

■W・ブレイカー

■このクリーチャーはブロックされない。

■このクリーチャーが出た時、カードを2枚引き、その後、自分の手札を2枚捨てる。

■このクリーチャーが攻撃する時、コスト3以下のクリーチャーを3体まで、自分の墓地から出す。

《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》は5コストの青黒スター進化レクスターズであり、cip(※登場時)のルーティング効果とAT(※攻撃時)のド派手な蘇生効果がうまく噛み合っている王来編出身に相応しい完成度の高いカードである。

まず初めにこのカードの特徴を、「5コストスター進化レクスターズ」かつ「横展開効果を持つ」という観点から【ラッカ鬼羅.Star】の《「正義星帝」 <鬼羅.Star>》と、「青黒(or黒)」かつ「小型クリーチャーの複数蘇生」という観点から【アナカラーハンデス】の《有象夢造》や《絶望と反魂と滅殺の決断》と比較して考察する。

<《「正義星帝」 〈鬼羅.Star〉》との比較>

5(光)/ 「正義星帝」 〈鬼羅.Star〉/ 8500

■スター進化:レクスターズまたは光のクリーチャー1体の上に置く。

■W・ブレイカー

■このクリーチャーが出た時または攻撃する時、カードを1枚引く。その後、コスト4以下のクリーチャーを1体、自分の手札から出してもよい。

■自分のコスト4以下のクリーチャーはすべて「ブロッカー」を得、自分のターンの終わりにアンタップする。

〇《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》の長所

・同時に3体蘇生することができる。

・デドダムカラーのうちの青黒を共有できる。

・アンブロッカブル。

・ハンデスに強い。

・《聖魔連結王 ドルファディロム》の除去に引っかからない。

〇《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》の短所

・相手の動きを強力に縛る《奇天烈 シャッフ》に代表されるコスト4のクリーチャーを展開することができない。

・コスト3以下のクリーチャーを蘇生しても《「正義星帝」 〈鬼羅.Star〉》に対する《エヴォ・ルピア》に相当するカードがなく、自身を横展開することができない。

・《若き大長老 アプル》や《とこしえの超人》といった墓地メタが刺さる。

・アタックフェイズに入らなければ展開することができない。

・バトルゾーンにいるだけでは相手に圧力をかけられない。

<《有象夢造》や《絶望と反魂と滅殺の決断》との比較>

4(水・闇)/ 有象夢造

■S・トリガー

■カードを2枚引き、自分の手札を2枚捨てる。

■コスト2以下のクリーチャーを2体まで、自分の墓地からバトルゾーンに出す。

5(闇)/ 絶望と反魂と滅殺の決断

■この呪文を、自分の墓地から唱えてもよい。そうしたら、唱えた後、墓地に置くかわりに山札の下に置く。

■次の中から2回選ぶ。(同じものを選んでもよい)

▶相手は自身の手札を1枚選んで捨てる。

▶コスト4以下の闇のクリーチャー1体またはコスト4以下の闇のオーラを1枚、自分の墓地から出す。

▶相手のクリーチャーを1体選ぶ。このターン、そのクリーチャーのパワーを-4000する。

〇《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》の長所

・1度に蘇生できる数が多い。

・攻撃するたび0コストで蘇生効果が使える。

〇《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》の短所

・攻撃しなければ蘇生効果を使うことができない。

・進化元がなければバトルゾーンに出ることすらできない。

・《SSS級天災 デッドダムド》が乗らない。

以上の比較を通して一度に3体を踏み倒せる点を活かしつつ踏み倒しをするには攻撃をしなければならない点を克服する必要があるという特徴が見えてきた。

②基本戦略

以上の特徴を踏まえて《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》を軸に据えたデッキの基本的な戦略について考える。

デュエル・マスターズにおいて特に相手のシールドに攻撃するという行為は単にS・トリガーを踏むだけでなくシールドが手札に加わることにより相手にハンドアドバンテージを与える、攻撃したクリーチャーが次のターンに相手のクリーチャーによりタップキルされる隙を晒すといったリスクを負う危険なアクションである。しかし、攻撃に際して負わなければならないリスクの大半は攻撃したそのターン中に勝負を決めることができれば無視してしまうことができる。

したがって、強力な効果を使うために攻撃することを強いられる《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》にとって最も適している戦略は「ワンショット」ということになる。

《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》は自身の効果を用いて自分のクリーチャーをアンタップできるクリーチャーを《学校男》系のクリーチャーで繰り返し蘇生すること(以下「無限攻撃ギミック」と呼ぶ)や横に高打点の進化クリーチャーを用意することでワンショットを狙うことが可能である。特に無限攻撃ギミックは自身のアンブロッカブル効果とのシナジーが見られる。

<コラム:ハンデス軸の可能性について>

《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》が《終末の時計 ザ・クロック》を用いることでアタックキャンセルをしながら踏み倒しを行える点に着目し、《有象夢造》のように使いコントロールチックに戦うデッキも観念できないことはない。カラーリングも相俟ってこの戦略を採用すれば【アナカラーハンデス】とほとんど同じことができる。

しかしながら、個人的な意見としてはハンデス軸は”なし”だと考えている。理由は《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》である必然性がないからである。アナカラー基盤で「ハンデス」という戦略を取りたければ【アナカラーハンデス】でよく、決定力にしても《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》よりも《CRYMAX ジャオウガ》の方が数段上である。また、ハンデスによるコントロールは《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》を最も強く使う戦略でもない。

つまり、ハンデス軸で組まれた《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》のデッキは「《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》に最適化されたデッキ」とは言えない。

デッキには4段階の完成度が存在する。

①自分の好みに最適化されたデッキ

②特定のカードに最適化されたデッキ

③特定の戦略に最適化されたデッキ

④勝利に最適化されたデッキ

①に向かうほどにいわゆる「ファンデッキ」、④に向かうほどにいわゆる「ガチデッキ」と呼ばれるデッキになる。自分が、ないしは他人がどのレベルの完成度を目指してデッキを組んでいるのか踏まえればいわゆるガチ=ファン論争もある程度回避できる。

なお以下で紹介するデッキは全て「②特定のカードに最適化されたデッキ」というレベルの完成度を目指している。

⒉デッキ構築

①デッキ基盤

さて、《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》で「ワンショット」を目指すという方針まで固まるとある程度デッキの姿が浮かび上がってくる。しかし、【ナーガ.Starワンショット】は無限攻撃ギミックにどのカードを採用するかによって最終的な形が大きく異なってくるため、ここではどの類型にも共通するデッキの基盤を紹介し次の項目で具体的な40枚のデッキリストを考えることにする。

多色:8枚

受け札:8枚

上に示したリストが【ナーガ.Starワンショット】を組む際の基盤となると私が考えるものである。枚数について4枚未満のものに関しては必要最低限の目安であり、40枚にする中で増量することはありうることに注意されたし。

以下でそれぞれのカードについて紹介する。

<採用カード紹介>

〇《学校男》系

アンタップ要員を繰り返し蘇生するために必要な自壊クリーチャーとして相互互換的な立ち位置にある《学校男》、《学校男 / ゾンビカーニバル》、《コオニ弁天》、《堕魔 ドゥポイズ》の4枚が採用の候補に上がる。

レクスターズのシナジーを生かしたければ《コオニ弁天》、それ以外の場合は下面が最悪トリガーで機能しうる《学校男 / ゾンビカーニバル》を採用するという認識でよいだろう。《天使と悪魔の墳墓》の対策として《堕魔 ドゥポイズ》などで種類を散らすかどうかは環境次第。

採用枚数としては3枚程度が無難だと感じている。4枚は過剰であり、山札を掘れるわけでもないカードに割くことは好ましくなく、かといって2枚以下だと中々アクセスできずコンボが成立しないといった塩梅を加味した結果である。

〇《若き大長老 アプル》

2(自然)/ 若き大長老 アプル / 3000

■G・ストライク

■ガードマン

■相手のカードは、墓地またはマナゾーンを離れない。

■相手は、墓地またはマナゾーンから呪文を唱えられない。

この枠は軽量メタクリーチャーを採用したい。アナカラーで採用が検討できるメタクリーチャーとしては《若き大長老 アプル》の他に《とこしえの超人》、《飛ベル津バサ「曲通風」》、《異端流し オニカマス》、《星空に浮かぶニンギョ》などが挙げられる。

また、赤白まで視野を広げれば《赤い稲妻 テスタ・ロッサ》、《検問の守り 輝羅》、《煌ノ裁徒 ダイヤモン星》、《レク・シディア》等の強力なメタクリーチャーも存在する。

土地としてデッキのメインの動きにほぼ全く貢献できない赤白の単色カードの採用枚数は最小限に抑えたいため赤白のメタクリの採用は厳しい。また、【ナーガ.Starワンショット】は《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》の進化元や無限攻撃ギミックにデッキの枠を割かなければならない都合上、メタクリーチャーを2種類以上採用することは現実的でない。

これらの観点から検討すると、今の環境などを踏まえた際に1枚で致命的に相手の動きを阻害できかつGストやガードマンによりなどでメタカード以外としても機能しうる《若き大長老 アプル》がメタクリ枠にふさわしいだろうと現時点では考えている。

しかし、《若き大長老 アプル》は種族にレクスターズを持たず《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》の進化元になることができないなどのデメリットもあり、最適解というわけではない。環境への刺さり方だけでなくデッキ全体の色配分などの要素も考慮してこの枠は埋めたい。

なお、メタクリを2種類以上採用して相手の動きをガッツリ阻害することも不可能ではないが、その方針を採った場合は【アナカラーハンデス】の劣化になる場合が多くあまり好ましくないと考える。カツカツのデッキ枠においてメインの動きを削ってまでメタクリを採用するのは本末転倒な気がしている。

〇《ダンディ・ナスオ》

2(自然)/ ダンディ・ナスオ / 1000

■このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、自分の山札を見る。その中からカードを1枚選んでマナゾーンに置き、マナゾーンから1枚選んで墓地に置く。その後、山札をシャッフルする。

マナの色管理がシビア、かつ墓地にコンボパーツを揃えなければならないこのデッキにおいては非常に重要な働きをする。単に《生命と大地と轟破の決断》をマナに引き込むだけでも強く、また副作用で《終末の時計 ザ・クロック》がシールドに埋まっているかを確認することができる点も優秀である。

↑2023/03/20以降プレミアム殿堂指定

〇《天災 デドダム》

3(水・闇・自然)/ 天災 デドダム / 3000

■このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、自分の山札の上から3枚を見る。そのうちの1枚を自分の手札に加え、1枚をマナゾーンに置き、残りの1枚を墓地に置く。

コスト3以下のクリーチャーにおいて最強のカードであるため確定で4枚採用。このカードを使える点が《「正義星帝」 〈鬼羅.Star〉》との最大の差別化点となると考えている。

3→5のマナカーブを実現しつつ《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》の進化元になることができ、また《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》本体を探したりコンボパーツを墓地に落としたりと八面六臂の活躍をしてこのデッキをデッキたらしめている。

〇《ネ申・マニフェスト》

3(水)/ ネ申・マニフェスト / 2000

■このクリーチャーが出た時、カードを3枚引き、その後、自分の手札を2枚捨てる。

■シンカパワー:このクリーチャーが進化する時、次の自分のターンのはじめまで、このクリーチャーはブロックされず、相手がクリーチャーを選ぶ時、このクリーチャーは選べない。

アンタッチャブルを付与するシンカパワーがワンショットと相性が最高であり、cipのルーティング効果と合わせて《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》の完璧な相棒となっている。

できることなら6枚くらい採用したいが上限の4枚採用で確定。

《ネ申・マニフェスト》シンカパワーはジャストダイバーと異なりアンブロッカブルが付与されるが攻撃の対象にはなってしまう点には注意。《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》自身とアンブロッカブルが重複してしまう点はあまり美しくないが他に進化クリーチャーを採用して横に打点を並べるという戦略をとる際には打点計算が狂わないという強みになる。

〇《虚∞龍 ゲンムエンペラー》

3(闇)/ 虚∞龍 ゲンムエンペラー / 3000

■このクリーチャーが出た時、自分の山札の上から4枚を表向きにする。その中から進化クリーチャーを1体、手札に加えてもよい。残りを墓地に置く。

■シンカパワー:このクリーチャーが進化する時、相手のクリーチャーを1体選ぶ。このターン、自分の墓地にあるカード1枚につき、そのクリーチャーのパワーを-1000する。

cipで《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》を探しつつ墓地を肥やし、またシンカパワーにより蘇生効果を使う上で邪魔なメタクリーチャーを除去することができる……と書けば強く見えるが実際に使ってみると想像よりもカードパワーが低く中々複数枚採用することが難しい。

このカードの問題点は以下の3点である。①cipが弱い。②除去効果が弱い。③アンタッチャブルを与えられない。

①について、《プライマル・スクリーム》のように「4枚墓地肥やし→墓地から進化クリーチャーを回収」であれば序盤から終盤まで役割の持てるカードとして期待できたが……というところである。

②について、まず単体で除去効果を使うことができない。また、他のカードと組み合わせてシンカパワーを働かせても2枚コンボに見合う除去が使えるわけではない(【ナーガ.Starワンショット】はさほど墓地が溜まらない場合が多い)。確かにメタクリーチャーは除去できるが、されどメタクリーチャーを除去できるほどの火力でしかない点が融通が利かず渋い。

③について、《虚∞龍 ゲンムエンペラー》のシンカパワーが働いているということは《ネ申・マニフェスト》から進化できていないということであり、《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》にアンタッチャブルを付与できていないことを意味する。対面次第ではアンタッチャブルがなくても十分な場合がありうるが、やはりワンショットを目指す上でアンタッチャブルがないことは不安である。

しかし、上記の問題を抱えながらも「コスト3以下の黒単色レクスターズ」という揺るぎない長所もあるため完全に不採用にするには勿体無いため1枚は採用している。レクスターズシナジーを重視する構築にするならば後述の《「大蛇」の鬼 ジャドク丸》よりも優先して採用して増量してもよいだろう。

〇《「大蛇」の鬼 ジャドク丸》

3(闇)/ 「大蛇」の鬼 ジャドク丸 / 2000+

■このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、自分のシールドを1つ手札に加える。ただし、その「S・トリガー」は使えない。その後、相手のアンタップしているクリーチャーを1体破壊する。

■鬼タイム :自分と相手のシールドの数が合計6つ以下なら、このクリーチャーのパワーを +4000し、「W・ブレイカー」を与える。

《虚∞龍 ゲンムエンペラー》と競合する黒単色のコスト3のクリーチャー枠。種族にレクスターズこそ持っていないものの、《虚∞龍 ゲンムエンペラー》と異なりcipで確実に1アド稼ぎながらアンタップクリーチャーに確定除去を放てる点が優秀。

《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》の進化元という観点からではレクスターズの有無はあまり関係がないため単体スペックが優れるこちらを優先して採用したいが、他に進化クリーチャーを採用するなら文明を超えて進化元にできるというレクスターズスター進化の取り回しの良さを潰してしまうため一長一短といったところ。

これまではシングル価格が絶望的に高額だったためコスパの面で《虚∞龍 ゲンムエンペラー》に軍配が上がっていたが、「デュエキングMAX2022」での再録によって手が出しやすい価格に落ち着いたので真剣に採用が検討できるようになった。

〇《終末の時計 ザ・クロック》

3(水)/ 終末の時計 ザ・クロック / 3000

■S・トリガー

■このクリーチャーが出た時、ターンの残りを飛ばす。(次のプレイヤーのターンをすぐに始める)

受け札枠。

【ナーガ.Starワンショット】は1ターンあれば勝負を決め切るポテンシャルがあるため確実にターンが返ってくるこのカードとの相性は格別。返しのターンに《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》の進化元になれる点、《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》で蘇生した際にアタックキャンセルができる点など構築から全く浮いているわけではない点も高評価ポイント。

3コスト以下で信用に足るS・トリガークリーチャーはほとんど存在しないためいっそ割り切ってノーガード構築にするという考えも有力である。しかし、貴重な青単色マナかつ上述のシナジーの存在を考慮するならば採用にたると判断した。

〇《キユリのASMラジオ》

4(自然)/ キユリのASMラジオ

■自分の山札の上から5枚を見る。その中から、コスト3以下のクリーチャーを2体まで出す。残りを好きな順番で山札の下に置く。

ナーガ.Star界隈に革命をもたらしたカード。

「デッキに大量のコスト3以下のクリーチャーを採用しなければならない」という《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》を軸に据えたデッキの宿命が「カードパワーの低いカードでデッキが埋め尽くされる」というデメリットから「《キユリのASMラジオ》のヒット率が上がる」というメリットに変わった点が非常に大きい。

競技環境では【ゼーロベン】などで活躍しているが、《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》にとってもオリカレベルの強化となった。

《キユリのASMラジオ》登場以前の【ナーガ.Starワンショット】は以下の欠点を抱えていた。

・《天災 デドダム》を採用したいがデッキと噛み合う強力な緑単色カードが《生命と大地と轟破の決断》や一部のメタカード以外にほとんど存在しない。

・コスト3以下のクリーチャーがデッキの大半を占めているため4マナでの強いアクションがない。

・手札を増やすカードがなく、展開するほどにリソースの枯渇に悩まされる。

《キユリのASMラジオ》は以上の欠点を完璧に補完し、アナカラー基盤の【ナーガ.Starワンショット】の構築を2つくらい先の次元に押し上げた。

このカードの強さの本質は山札の上から5枚を自分の手札のように扱うことができる点にある。「自分の山札の上から5枚を見る。その中からコスト3以下のクリーチャーを2体まで手札に加えそれらのコストを0にする。」と表現した方が伝わりやすいかもしれない。つまり、実質的に”4コス2ドロー”でありながら手札に加えたカードが《天災 デドダム》をはじめとする手札の減らないカードたちであればさらに追加でアドを稼ぐことができる。【ナーガ.Starワンショット】レベルでデッキのコスト3以下のクリーチャーの密度が高ければ2ヒットも夢物語でない。

なお、採用枚数が3枚である点について補足する。《キユリのASMラジオ》は強力であるため4枚フル投入も十分に強力であるが、デッキ枠がカツカツである点、《キユリのASMラジオ》の枠を取るためにコスト3以下のクリーチャーの枠を削るのは本末転倒である点、《キユリのASMラジオ》から直接《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》に繋がらない点などを考慮した結果である。

〇《生命と大地と轟破の決断》

5(自然)/ 生命と大地と轟破の決断

■この呪文を自分のマナゾーンから唱えてもよい。そうしたら、唱えた後、墓地に置くかわりに自分の山札の一番下に置く。

■次の中から2回選ぶ。(同じものを選んでもよい)

▶自分の山札の上から1枚目を、タップしてマナゾーンに置く。

▶コスト5以下のクリーチャーを1体、自分のマナゾーンからバトルゾーンに出す。

▶このターン、自分のクリーチャー1体はパワーを+3000され、タップまたはアンタップしているクリーチャーを攻撃できる。

盤面更地・手札0枚の状況からでも《ネ申・マニフェスト》やジャストダイバー持ちのクリーチャーを進化元とした《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》をわずかに5マナあれば立てられる最強のカード。

殿堂カードのくせにシングル価格が異常なので早く再録して安くなってくれ。プレ殿は困るので何卒……

↑2023/03/20以降プレミアム殿堂指定

<その他採用候補カード>

〇《葉鳴妖精ハキリ》

2(自然)/ 葉鳴妖精ハキリ / 2000+

■相手のターン中、このクリーチャーのパワーを+4000する。

■このクリーチャーが攻撃する時、自分のマナゾーンにあるカードの枚数以下のコストを持つクリーチャーを1体、コストを支払わずに自分の手札から召喚してもよい。

マナの色事故とか無視して使えるマナを実質2倍にする点は強いが、《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》で蘇生しても何も起こらない点、2ターン目にキャストしなければ使い物にならない点、2ターン目にアンタップマナを用意することの困難さ、《キユリのASMラジオ》の登場によりこのカードを用いて無理にインチキする必要性の低下、攻撃しなければならないデメリットの大きさなどを総合的に考慮するとこのカードに割けるデッキの枠がないと判断した。

ただし、【ナーガ.Starワンショット】がクリーチャー主体のデッキありその大半がコスト3以下で占められていることから相性自体は抜群である。

〇《極楽鳥》

2(自然)/ 極楽鳥 / 1000

■飛行(このクリーチャーは、「飛行」を持たないクリーチャーから攻撃もブロックもされない)

■このクリーチャーはシールドをブレイクできない。

■このクリーチャーを、自分のマナゾーンにあり、すべての文明を持つかのようにタップしてもよい。(この能力を、出たターンに使ってもよい)

色事故の解消に寄与してくれるため、とんでもなく多色まみれのデッキになってしまった場合などはこのカードの採用が検討される。しかし、青黒のクリーチャーでもレクスターズでもないため、飛行により場持ちが良くても《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》の進化元になれずやや構築から浮く可能性が高い。

〇《歓楽のタギャースツ》

3(水)/ 歓楽のタギャースツ / 3000

■ G・ストライク

■相手が自分のクリーチャーを選ぶ時、相手は可能ならこのクリーチャーを選ぶ。(ただし、自分の他のクリーチャーを攻撃またはブロックしてもよい)

《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》がアンタッチャブルを得られていない状況でもGストを吸収したりある程度のS・トリガーの身代わりになったりすることでワンショットの成功率の向上に貢献してくれる点は偉い。

しかし、キャントリすらなく《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》の着地に向けてほとんど貢献できない点や《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》の貴重な蘇生枠の一つをこのカードに費やしてよいタイミングがほとんど存在しない点などを考慮して採用の優先順位を下げている。

〇《ビシャモンス 〈ハンニバル.Star〉》

3(闇)/ ビシャモンス 〈ハンニバル.Star〉/ 15000

■スター進化:レクスターズまたは闇のクリーチャー1体の上に置く。

■T・ブレイカー

■このクリーチャーの攻撃の終わりに、カードを2枚、自分の墓地から山札の下に置いてもよい。そうしなければ、このクリーチャーを破壊する。

《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》の蘇生対象であり即席3打点で押し込みができる点が優秀。山札回復効果でLOを回避できる点も優秀であり自壊効果も《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》で複数回蘇生できると考えればさほどデメリットとならないので相性は良い。

〇《Code:1500 〈アダム.Star〉》

5(水)/ Code:1500 〈アダム.Star〉 / 8000

■スター進化:レクスターズまたは水のクリーチャー1体の上に置く。

■侵略:水のコスト4以上のレクスターズ

■W・ブレイカー

■このクリーチャーが出た時、カードを1枚引く。その後、相手のクリーチャーを1体選び、持ち主の手札に戻す。次の自分のターンのはじめまで、こうして相手の手札に戻したカードと同じ名前のクリーチャーを、相手は出せない。

《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》に侵略できるが、他にコスト4以上のレクスターズを採用するわけではないので相性は良くない。

このカードが使いたければ別に専用のデッキを組んだ方が楽しい。

<コラム:緑の是非について>

アンタップ要員の検討に進む前にデッキのカラーリングについて少し補足しておく。

【ナーガ.Starワンショット】は《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》本体の青黒2色にアンタップ要員の1色を加えた3色以上のカラーリングになることが不可避である。すると、あえて緑を加えてまで事故率の上がる4色デッキにする必要があるのかという疑問も当然想定される。

インターネットで検索すると青黒ベースのデッキレシピも見られるが個人的な意見としては緑は必要であると考えている。確かに以前であれば相性の良い緑単色カードがほとんどなかったため緑抜きのデッキも相応に考えられたが、《若き大長老 アプル》や《キユリのASMラジオ》等の登場により無理なく強い緑単色カードを採用できるようになった現在では《天災 デドダム》を採用しない理由はなく、アナカラー基盤でデッキを組む方が無難な選択である。

<コラム:《零龍》の採用について>

蘇生や大量破壊、墓地肥やしといったデッキの動きが《零龍》の儀とうまく噛み合っていることから《零龍》の採用も視野に入る。《墓地の儀》でメタクリーチャーを焼いたり《破壊の儀》で墓地に触ったりと本筋のワンショット戦略をサポートしつつ、「零龍卍誕」という強力なサブプランで圧をかけるといったように活躍が期待できるところであるが、一方で採用にあたってはいくつかの問題も生じてくる。

まずはアドバンス環境で戦わなければならないという問題である。

オリジナル環境に比べて出力が段違いであることは言うまでもなく、またそのために押しつけができないデッキにとっては採用しなければならないメタカードが広範に及んでしまう。オリジナル環境であれば《若き大長老 アプル》さえあればメタとして必要十分な働きをしてくれると考え、これまで紹介してきたデッキ基盤ではメタ枠を4枚に抑えられている。しかし、アドバンス環境に出ることを考えるとやや心許無く、さらに構築をメタカードに寄せる必要がある。すると「メタカードてんこ盛りのアナカラーのデッキ」が出来上がるわけだが、これでは【アナカラーハンデス】の劣化となる。

相手の押し付けは割り切って《零龍》を使えることに感謝するというマインドであれば良いのだが、中途半端にアドバンス環境に合わせてチューニングするとかえってデッキの完成度が落ちてしまうことに注意しなければならない。

2つ目の問題としてハンデの1ドローをまくるほどのデッキ出力がないという点が挙げられる。

《零龍》は強力な本体効果と引き換えにゲーム開始時に相手に1ドローを与えてしまう。かつての【オカルトアンダケイン】のように《零龍》を強力に使えるデッキであれば《零龍》の圧倒的なカードパワーによってそのようなハンデを余裕で上回るリターンが期待できるが、【ナーガ.Starワンショット】においてはあくまでサブプランにとどまるため、本筋のワンショットの準備をしている間に相手に勝負を決められてしまうことが発生する。

最後に、アナカラーのコスト3以下のクリーチャーで外部ゾーンに触れるカードはほとんどないという点にも触れておこう。

以上に述べたように、外部ゾーンを活用して圧倒的な出力を得られるアドバンス環境に出ることには相応のリスクがあるが、自身もまた外部ゾーンを活用できるというメリットを享受できるはずである。しかしながら、《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》の蘇生対象となるカードで強力に外部ゾーンを活用できるカードはほぼなく、アドバンス環境だからこそ採用したいとなるカードがないのが現状である。

以上のメリットデメリットを比較衡量した上で《零龍》を採用するかどうかは判断することになる。

なお、以下では基本的にオリジナルレギュレーションに準拠してデッキを考えている。

②2通りの構築方針

さて、ここからいよいよ本題である、ワンショットに不可欠なアンタップ要員について検討していく。

現状のカードプールにおいて【ナーガ.Starワンショット】のアンタップ要員として採用候補に入るのは《ダチッコ〈マック.Star〉》と《煌星の剣 レクスカリバー》の2枚である。

両カードともそれぞれ長所短所があり、どちらを採用するかでデッキの最終的なカラーリングと細かな採用カードが変わってくる。以下では《ダチッコ〈マック.Star〉》を採用した場合の構築と《煌星の剣 レクスカリバー》を採用した場合の構築をそれぞれ紹介した上で両者の比較をする。

※なお、呪文メタに遭遇しただけで頓死する《奇石 イシガネ/センキン・ウォール》は今回の記事では論外とする。

③《ダチッコ〈マック.Star〉》を採用

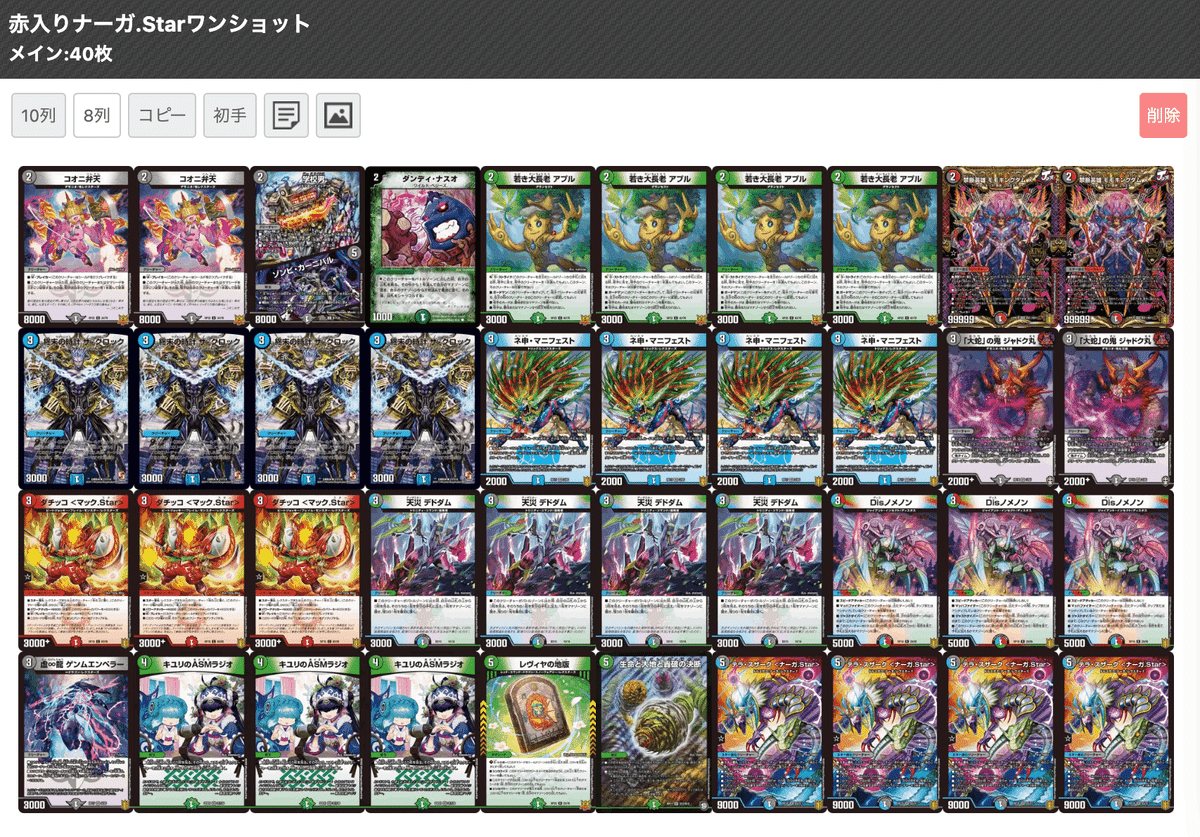

<デッキリスト>

受け札:9枚

赤・青・緑・黒の4色でデッキを組むことになるため赤を含む強力な多色クリーチャーをいくつか採用してまとめてみた。

まずは赤入り構築で採用したカードを紹介する。

<採用カード紹介>

〇《コオニ弁天》

2(闇)/ コオニ弁天 / 8000

■W・ブレイカー

■このクリーチャーが出た時、自分のクリーチャーまたはタマシードを合計2つ破壊する。その後、相手は自身のクリーチャーを1体選んで破壊する。

この構築では後述するように《禁断英雄 モモキングダムX》を採用したため、種族に「レクスターズ」を持っていることを重視し《学校男/ゾンビ・カーニバル》よりも優先的にこちらを採用している。

タマシードを巻き込んでしまう点で他の《学校男》系クリーチャーに比べてデメリット効果が大きいが、タマシードをほとんど使わないためさほど問題にならない。

〇《学校男/ゾンビ・カーニバル》

2(闇)/ 学校男 / 8000

■このクリーチャーが出た時、自分のクリーチャーを2体破壊する。その後、相手は自身のクリーチャーを1体選び、破壊する。

■W・ブレイカー

5(闇)/ ゾンビ・カーニバル

■S・トリガー

■種族を1つ選ぶ。その種族のクリーチャーを3体まで、自分の墓地から手札に戻す。

「デュエキングMAX2022」で登場したツインパクト。下面が非常に強力であるため採用。

従来の構築では墓地のカードに触る手段に乏しく、特に一度破壊された《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》の回収札として無難に採用できたのは《盗掘人形 モールス》くらいであった。そのため、墓地から一気にリソースを回復することができる《ゾンビ・カーニバル》が《学校男》の下についてくれたことは非常にありがたく、また種族が「レクスターズ」で固まっているためデッキとの噛み合いも美しい。

なお、《ゾンビ・カーニバル》が欲しくなるタイミングがゲーム中に複数回やってくるとは考えにくく、デッキ単位で《コオニ弁天》の採用が優先されることから採用は1枚に絞っている。

〇《禁断英雄 モモキングダムX》

2(火・闇)/ 禁断英雄 モモキングダムX / 99999

■禁断スター進化:このクリーチャーが出た時、自分の山札の上から進化ではないレクスターズが出るまで表向きにし、それをこのクリーチャーの下に置く。その後、山札をシャッフルする。(このクリーチャーが離れる時、かわりに一番上のカードが離れる)

■自分の他のレクスターズが出た時、自分の山札の上から1枚目を表向きにしてこのクリーチャーの下に置いてもよい。

■このクリーチャーは、カードが6枚以上含まれていなければ、攻撃できず、相手に選ばれない。

■このクリーチャーに含まれるカードが6枚になった時、このターン、相手のクリーチャーすべてのパワーを-99999する。

■T・ブレイカー

【ナーガ.Starワンショット】に不足している要素である打点、場持ちの良い進化元、全体除去という3つをこなしてくれるスーパーカードでありながらちゃんと黒マナを生成してくれる。特に全体除去についてはコスト3以下のクリーチャーには望むべくもないほど高性能で、オリジナル版《零龍》といっても良い。また、含まれるカードが5枚以下であれば除去もマッハファイターもほとんど通用しないため進化元としての性能も優秀である点も見逃せない。

《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》の無限攻撃ギミックのために《ダチッコ〈マック.Star〉》と《コオニ弁天》を墓地から出し入れする行為に《禁断英雄 モモキングダムX》のレクスターズカウントを進めるという別の役割を与えられる点がオシャレポイントを稼いでいる。

しかし、多色でありながら動きの本筋に関わらず、ゲーム中に1体設置できれば十分であり、なくても勝てることもあるため採用枚数は2枚に抑えている。なお、これ一枚で解放までに山札を5枚食べてしまうため、LOには注意されたし。

このカードが解放できるまでのスピード感について補足しておく。

《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》のATの蘇生効果で《禁断英雄 モモキングダムX》・《コオニ弁天》・《ダチッコ〈マック.Star〉》の3体を選んだ場合、このタイミングで蘇生した《禁断英雄 モモキングダムX》は既にカードが4枚含まれた状態になるので、次の《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》のATの蘇生効果で「レクスターズ」を2体蘇生すれば解放まで到達できる。

つまり、無理に早いターンに置かなくても解放は十分現実的である。

〇《ダチッコ〈マック.Star〉》

3(火)/ ダチッコ〈マック.Star〉 / 3000+

■スター進化:レクスターズまたは火のクリーチャー1体の上に置く。

■パワーアタッカー+6000

■W・ブレイカー

■このカードが離れた時、その下にあったクリーチャーをアンタップする。

赤のアンタップ要員はこいつ。

「離れた時」にアンタップをするため《学校男》や《コオニ弁天》と合わせて蘇生しなければ機能しないという点がデメリットであるものの、《ネ申・マニフェスト》と合わせて蘇生して即席でアンタッチャブル2打点を形成したり、終盤に3コスレクスターズなどと合わせて進化速攻で打点を押し込んだりと打点形成の面で優秀や働きを見せる。

〇《Disノメノン》

3(火・自然・水)/ Disノメノン / 5000

■スピードアタッカー

■マッハファイター

■ジャストダイバー

■このクリーチャーがバトルに勝った時、自分の山札の上から1枚目を見て、手札に加えるかマナゾーンに置く。

コスト3以下のクリーチャーの中で最強の攻撃性能を誇るカード。《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》着地前にメタクリーチャーを除去しながらリソースを伸ばせる点、《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》から蘇生して横に絶対に通せる打点を確保できる点、このカードから進化速攻することで進化先にもジャストダイバーを付与できる点等、このカードの存在によって赤入りのデッキが成り立つといっても過言ではないほどである。

しかし、赤マナの少なさから手打ちがほとんど期待できない点を考慮して3枚に枚数を抑えている。

〇《レヴィヤの地版》

5(自然)/ レヴィヤの地版

■S・トリガー

■シンカライズ:このタマシードがクリーチャーであるかのように、この上に進化クリーチャーを置いてもよい。

■このタマシードが出た時、コスト3以下のクリーチャー1体またはコスト3以下のタマシードを1枚、自分のマナゾーンから出してもよい。

■シンカパワー:このタマシードが進化する時、コスト3以下のクリーチャー1体またはコスト3以下のタマシードを1枚、自分のマナゾーンから出してもよい。

《禁断英雄 モモキングダムX》を相手ターン中に解放したいと考えた際に最もこのデッキに噛み合うと判断して採用した。最悪マナから《終末の時計 ザ・クロック》を出すだけでもかなり仕事をしてくれる。

正直なところここは自由枠だが、単色でデッキに噛み合う受け札という要請を満たすカードが適当であると考えている。

<「赤入り」の長所>

・攻撃性能が高い。

→ジャストダイバーでスピードアタッカーである《Disノメノン》や実質3コス9000Wブレイカーの《ダチッコ〈マック.Star〉》が強力な攻めを実現する。

・《禁断英雄 モモキングダムX》の全体除去を構えることでゲームが長引いて巨大なクリーチャーを相手に展開されてもワンチャン掴むことができる。

・コスト3以下のクリーチャーの中でも単体のカードパワーが高いカードを多く採用できるため、《キユリのASMラジオ》をプレイする際の出力に期待が持てる。

※《単騎連射 マグナム》は単体のカードパワーは高いが、赤単色しか生み出すことができない点、詰め段階でのトリガーケアという役割しか果たせない点などを考慮すると採用することのデメリットの方が大きく今回は採用していない。

<「赤入り」の短所>

・《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》による無限攻撃に入るためには《ダチッコ〈マック.Star〉》と《学校男》系の2枚を事前に揃えておかないといけない。

・《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》をアンタップするには蘇生できる3枠のうちの2枠を使わなければならない。

・《ダチッコ〈マック.Star〉》が進化クリーチャー。

→単にカードパワーだけを考えて《「大蛇」の鬼 ジャドク丸》や《若き大長老 アプル》のように種族に「レクスターズ」を持たないカードを増やすと《ダチッコ〈マック.Star〉》が進化できない状況に陥る。

④《煌星の剣 レクスカリバー》を採用

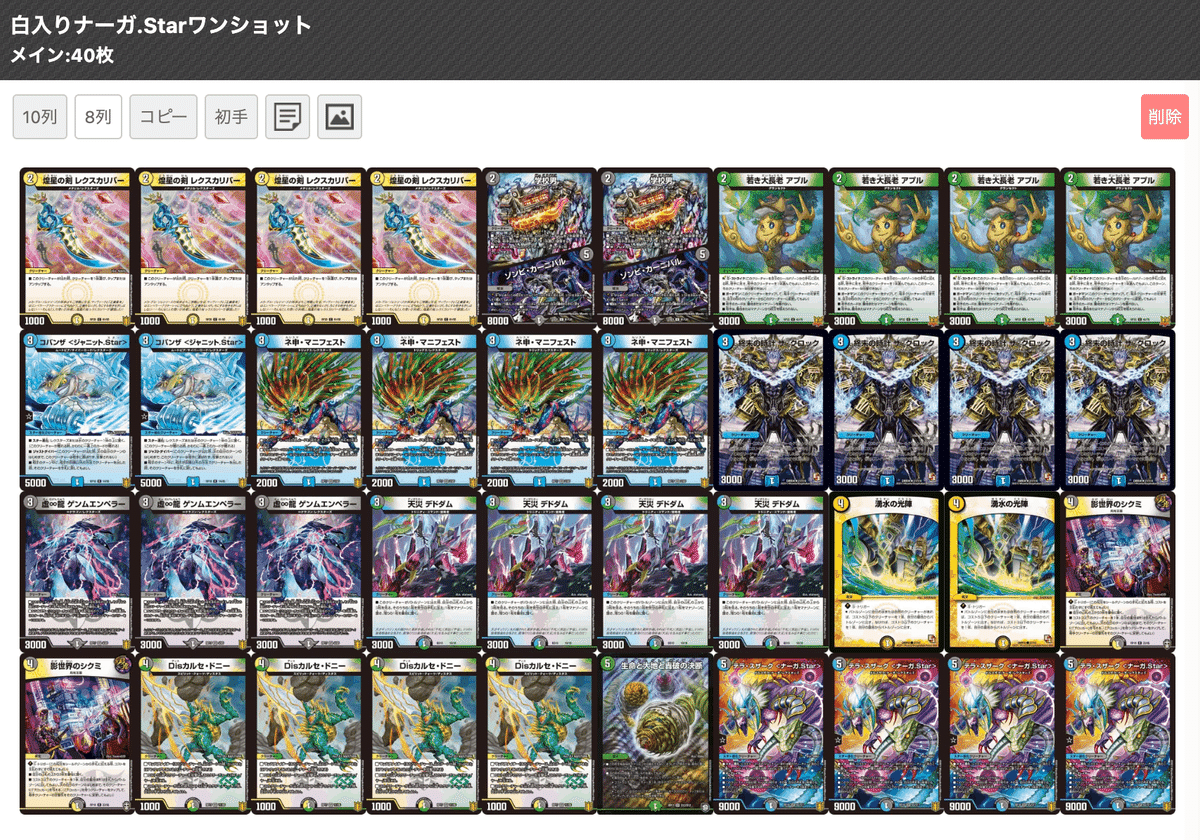

<デッキリスト>

受け札:12枚

※上記のレシピと多少異なるが【白入りナーガ.Starワンショット】についてはより詳しい解説記事(下記)が存在するため合わせて参照することを強く推奨する。

なぜなら筆者が白入りの構築をほとんど触っていないからである。

白・青・緑・黒の4色でデッキを組むことになるため白を含む相性の良い多色クリーチャーをいくつか採用してまとめてみた。

まずは白入り構築で採用したカードを紹介する。

<採用カード紹介>

〇《煌星の剣 レクスカリバー》

2(光)/ 煌星の剣 レクスカリバー / 1000

■このクリーチャーが出た時、クリーチャーを1体選び、タップまたはアンタップする。

白のアンタップ要員はこいつ。

アンタップ効果が単体で完結している点が最大の強み。また、相手クリーチャーを寝かせてタップキルが狙えたり、限定的な状況であるが、《零獄接続王 ロマノグリラ0世》や《自然の四君子 ガイアハザード》のようにタップされていると厄介なクリーチャーを無理やり起こして無力化するといった使い方もできる。2コストと軽量なため手打ちのくっつきが良い点も魅力。

非進化レクスターズであるためcipで《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》を起こしながらレクスターズ進化クリーチャーの進化元になれるなど小回りが利く。

一方、Gストすら持たないことや《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》の着地までの間でできる仕事がほとんどない点などが弱点となる。

〇《コバンザ〈ジャニット.Star〉》

3(水)/ コバンザ〈ジャニット.Star〉/ 5000

■スター進化:レクスターズまたは水のクリーチャー1体の上に置く。

■ジャストダイバー

■相手のターン中に、相手が召喚以外の方法でクリーチャーを出した時、そのクリーチャーを手札に戻してもよい。

「赤入り」と異なりアンタップ要員が非進化であるため相性の良い進化クリーチャーを採用できるようになった。

基本的には《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》の蘇生効果で《コバンザ〈ジャニット.Star〉》と《学校男》系を蘇生し《コバンザ〈ジャニット.Star〉》を着脱させることで下のクリーチャーにジャストダイバーを与えていく役割が期待される。

暇な時に立てても一応メタクリーチャーとして機能するかもしれない。

〇《Disカルセ・ドニー》

4(闇・自然・光)/ Disカルセ・ドニー / 1000

■マッハファイター

■コスト5以下のクリーチャーを攻撃中、このクリーチャーに「スレイヤー」を与える。

■このクリーチャーが出た時、コスト5以下のクリーチャーを1体、自分の手札から出してもよい。

cipで《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》を踏み倒せる点が強力。しかし《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》側からこのカードにアクセスする手段はない。

相手の墓地メタをマッハファイターにより除去してから安全に《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》の蘇生効果が使える点が噛み合っていると言える。

〇《湧水の光陣》

4(光)/ 湧水の光陣

■S・トリガー

■バトルゾーンに自分の水または自然のクリーチャーがあれば、コスト5以下のクリーチャーを1体、自分の墓地からバトルゾーンに出す。なければ、コスト3以下のクリーチャーを1体、自分の墓地からバトルゾーンに出す。

要するに進化元があれば墓地から《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》を踏み倒すことができるカードである。また、単に《終末の時計 ザ・クロック》を蘇生して確実に受け切ることができる点も優秀。

〇《影世界のシクミ》

4(闇・光)/ 影世界のシクミ

■S・トリガー

■自分の山札の上から3枚を墓地に置く。

■コスト3以下のクリーチャーを1体、自分の墓地または手札からバトルゾーンに出してもよい。次の自分のターンのはじめまで、そのクリーチャーに「ブロッカー」を与える。

白の受け札で《終末の時計 ザ・クロック》にアクセスできる点が優秀。さりげなく墓地が肥えるため序盤に踏ませても大きなアドバンテージが得られる。

しかし、手打ちに耐えうる性能ではなく引いたら基本はマナに埋めなければならないが、デドダムカラーのうち黒しか生み出せない上多色であるため扱いには注意する必要がある。

<「白入り」の長所>

・《煌星の剣 レクスカリバー》1枚あれば《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》をアンタップできるため自由に使える蘇生枠が2つある。

・《コバンザ〈ジャニット.Star〉》を用いたジャストダイバー付与により進化元に関わらずワンショットの成功率を上げられる。

<「白入り」の短所>

・光を含む多色のコスト3以下のクリーチャーに「赤入り」における《Disノメノン》に相当するようなまともな性能のカードがない。

→デッキパワーが下がっているので《キユリのASMラジオ》の出力が下がったため不採用。

・《煌星の剣 レクスカリバー》の単体のカードパワーが低すぎる。せめてトリガーがあれば……

⑤「赤入り」と「白入り」の比較

③と④でそれぞれ「赤入り」と「白入り」の構築を紹介した。以上を踏まえて両者の比較をする。

「赤入り」は単体のカードパワーが高いカードを多く採用できる点が強みであり、「白入り」は《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》による無限攻撃に特化することができる点が強みとなる。

両者は強さの性質が異なるためどちらかが一方の完全な劣化となるわけではなく、赤と白のどちらを採用するかは自分で実際に使ってみて性に合うかどうかで判断してほしい。

<私見>

とはいえ、一応個人的な考えも書いておく。

③と④の記述のテンションの差からなんとなく察した読者もいるかもしれないが、私は断然「赤入り」派である。理由は圧倒的なカードパワーによる攻撃性能の高さを気に入っているからだ。

「白入り」の構築は最近でもCS入賞クラスの結果を残していることからもわかるように十分に強いことは言うまでもない。

✨大会結果✨

— カードショップJoe@大阪本店 (@cardshop_joe) October 29, 2022

10/29デュエマJOECS結果

優勝:ねば 様

使用デッキ:青白ライオネル

準優勝:とっつぁん 様

使用デッキ:赤緑アポロヌス

3位:セカイヒロシ 様

使用デッキ:4Cナーガstar

4位:アディオスMF 様

使用デッキ:MFスペシャル

おめでとうございます!㊗#デュエマ #デュエマCS pic.twitter.com/Sp83qFAqu6

一方、「赤入り」は個人的にコスト3以下の生き物界で最強の双璧をなす《天災 デドダム》と《Disノメノン》を無理なく採用できるだけでなく、《禁断英雄 モモキングダムX》というコスト不相応のパワーを持ったカードでデッキの欠点を十分に補うことができる点が非常に面白い。

⒊プレイング

(気が向いたら追記するかもしれません)

⒋おわりに

ここまで読んでいただきありがとうございました。この記事を通して少しでも《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》に興味を持っていただけたのなら幸いです。

《テラ・スザーク〈ナーガ.Star〉》本体はシングル価格200円前後(2022/12/06現在)とお求めやすくなっておりますのでこの機会にぜひデッキを組んでみてはいかがでしょうか。

この記事についてご意見・ご感想等ございましたら是非コメントまたは私のTwitterまでお寄せください。

ではまた。