「釣り断ち」

「六助――六助はおるか」

「へーい、ただいま――ヘイヘイヘイヘイ、お呼びでございますか、殿様」

「すまぬがこれを――」

「ああ、また釣りでございますか。それじゃただいまお草履を――」

「いや、そうではない。この釣り竿、燃やすか捨てるかしておいてくれ」

「へっ? 釣り竿をでございますか?」

「うむ。もう使わぬでな」

「使わぬって殿様――釣りはたったひとつのお道楽じゃございませんか」

「だからやめた。他にやめるほどの楽しみもないのでな」

「えー、殿様……ここ二、三日、お天道様のご機嫌が良ろしく、カンカン照りが続いておりますが、なんぞお頭がボーッとするようなことでも……」

「はは、馬鹿を申せ。暑気にあたってどうかしたわけではない。そうだな……そう、あれは夕べのこと――

することもないので早くに床に就いたものの、蒸し暑さのせいばかりでなく、なにやら胸騒ぎのようなものを感じてなかなか寝つくことができぬ。こうしていても気がふさぐばかりで、どうせ眠れぬのならと、俺は床を抜けだし、夜釣りにでかけた。

いつもの川端へ行ってみると、暗い川の水は油でも流したようにたぷりたぷりと水辺の葦を洗っている。夜もだいぶ更けたというのに暑さはまだ粘りつくようで、額から首筋まで、いくら拭っても汗が滲んでくる。しばらく糸を垂らしておったが、風はそよとも吹かず、ああ、こんなことなら来るのではなかったと寝床を恋しく思ったが、どうした訳か、帰ろうとしても足が動かぬ。竿を持つ手も鉛のようで、身体が沈み込むように重く感じてきた。

そのうちに針の先になにか掛かったとみえて、ぐっと竿がしなったが、鯉とも鮒とも違う手応えでぴくりともせず、ただぐったりと重いだけ。ああ、嫌なものが掛かった、もっと早くにやめていればと後悔をしたが、そのくせ、今まで竿を垂れていたのはこれを待っていたからか、というような気もする。どのみち、この獲物をどうにかしなければ帰ることもできないと、竿を握る手にぐっと力を入れて引き上げようとしたその時――

いきなり誰かに後ろ襟をぐいっと掴まえられたか、思わず身体が仰け反った。足を踏ん張り、何者かと首を向けようとするが、襟首が締められてどうにも思うようにならない。目の端に映るのは、闇にいっそう暗々とうずくまる土手ばかり。引き摺られまいと、自然、竿を握る腕にも力が籠もるが、力を込めれば込めるほど、なおさら襟元が締め上げられる。ふと思いついて竿を緩めてみると、襟首も緩む。竿を絞れば襟もまた絞られる。釣り糸は確かに川面に落ちているはずなのに、どう巡ってか、針先は俺の襟首に掛かっているらしい。ああ、これはどうやら、俺は己が首を釣ってしまったのか……

ふと見ると、水面を泡立たせて鯉やら鰻や鯰どもが幾百匹となく川縁に群れ集まり、今度はお前が釣られる番だとでも云うように、虚ろな眼をこちらに向けている。薄気味の悪さに後じされば竿は引かれ、また喉元が苦しくなったが、魚どもはなおも身を捩り、絡み合いながら川縁から岸へ這い上がって、俺の方へと寄ってくる。後じさるほどにいっそう喉は締め上げられ、苦しさのあまり、口は鯉のようにパクリパクリと開けたり閉じたり――と、足元に絡みつく鰻のぬめりに足を滑らせ、あっと思う間もなく俺は仰向けに倒れかかり、その弾みで持っていた竿をぐいっ――ああっ、苦しい――と目が覚めたら、寝巻の紐が首にからんでおった。寝苦しさにはだけたものだろうが、危うく一命を落とすところであった――六助も気をつけろ」

「はあ? 夢の話で……真剣に聞いちゃいましたよ、まったく。えー、それであの……そんな夢を見たからおっかなくなって、釣りはもうやめると?」

「いや、今のは嘘だ。お前の暑気払いにどうかと思ってな」

「殿様――あの、あたし今、畑仕事で忙しいとこでして、そういうことはまた今度に――」

「すまんすまん。いや、実はな、願掛けをして釣りを断ったのだ」

「願掛けですかい? またなにをお願いして?」

「どこやらの娘の病が治るようにな」

「どこやらの娘って……ついに殿様にもそういうお相手が――」

「どこやらはどこやらさ。会ったこともない」

「会ったこともない娘のために願掛けって――またそういうことを。殿様、あたしゃこれから水汲みもしなくちゃならねえし、暇な身体じゃ――」

「昨日、夕立があっただろう。ちょうど釣りの帰りに降られてな、水神様の御社の軒先を拝借して雨宿りをしておった。そこへ七、八つくらいの男の子が傘もささずにやってきて、全身濡れ鼠になりながら――」

「神様、神様、どうぞお願いいたします。姉ちゃんがずっと病で床に就いているんです。助けて下さい。世の中にはお医者っていう、病気を治してくれる人がいるらしいけど、その代わり銭ィ取るなんて無茶なこと云うから、そんなら神様にお願いしようと思って……本当、お願いします、助けて下さい。そいからあの、お賽銭はあげられないんですけど……あ、でも神様にばっかり損はさせません。おいらも一日にごはんを一回しか食べません。姉ちゃんの病が治るまで、ごはんは朝だけで我慢します。だから姉ちゃんを助けて下さい。お願いします、神様」

「おい坊主、こっちへ入れ。あまり濡れるとお前まで身体に障るぞ」

「えっ、神様?」

「そんなありがたいものじゃあねえ。こっちも神様に助けてもらって雨宿りをしているところだ。さあ、早く入んな――」

小僧が軒下に入ったとたん、ゴンゴロゴンとすりこぎで釜の底を叩くような雷が頭上を転がり、一際激しい雨がザーッと木立の葉を打ち鳴らして降りつけた。

ずぶ濡れの小僧の姿はさながら川から上がった河童のようで、まさか本物ではあるまいなと横目で窺うと、夕立に打たれて少しは汚れが落ちたんじゃないかというような垢染みた着物から、丈が合わないのか、真っ黒く日焼けした細い手足が貧相にむき出しになっている。唇をとんがらせ、落ちつかない様子でキョロキョロ辺りを見回しているところなぞ、頭の上に皿がないのが不思議なくらい。

軒の内に二人、突っ立ったまま、

「姉ちゃん――患ってるのか」

「……うん」

「長いのか」

「筍掘りが終わってすぐだから……」

「もう三月ほどか」

「うん……」

「どんな案配だ。熱はあるのか?」

「ううん。でも痩せちまって……力が出ねえんだって。無理に起き上がろうとすると目がグルグル回って立ってらんねえって――グルグル回って立ってられんのはコマだけだ」

「小僧、お前、飯は日に一度にするとさっきそう云っていたが――そんなことをすれば、お前も姉ちゃんみたいに目が回って患いつくぞ。ましてや育ち盛りの身体だ、飯を抜くなぞよしたがいい」

「そんなこと云ったって――おいら他に神様にお願いを聞いてもらえるようなこたぁなんにも……」

「だったら俺が引き受けよう」

「えっ?」

「こうして同じ軒先を借りた縁だ。俺がお前に代わって、姉ちゃんの病を治してくれるよう神様に願掛けをしてやる。それでどうだ」

「じゃあ、お侍様が飯抜くの?」

「飯とは限らん。お前ほど楽しみに喰ってはおらんしな。だがまあ神様に願いを聞き届けてもらうのだから、三度の飯より楽しみなものを断つとしよう。だからお前はちゃんと飯を喰え――いいか」

「だって、そんな……」

「心配するな、俺が確かに請け合った。――おお、そうだ、ひとつ聞くが、お前の姉ちゃんは今年いくつになる?」

「十……七――」

「器量はどうだ?」

「えっ、器量?」

「いやなに、そんなことでも少しは断ち物の励みになりやしないかと思ってな。若くて器量良しの娘のためと思えば、ちったあ張りもある。これがもし、お前のおとっつあんの痔の病を治すためってえなら、とても断てねえ」

「だ、だったらもう――身内のおいらが云うのもなんだけどさ、近郷近在どこ見回したっておいらの姉ちゃんぐらい器量良しはいないって評判だよ。天女が舞い降りたか乙姫が浮かび上がったか、天上天下比べるものなきってくらいの滅法いーい女――おいらとそっくり」

「はは、そうかいそうかい、そいつあなによりだ。姉ちゃん大事にしてやり

な。――おお、ひとしきり降ったと思ったらもう潔く上がったか。江戸前の夕立だな。さあ、お前も早く帰れ。足元に気をつけてな――」

「あーあ、なにが会ったこともねえ娘のためにだ。まったく殿様ときたら……貧乏してたって御家人の跡取りと生まれりゃあどんなもんだろうと殿様殿様ってんで、そう云われてるうちにどっか浮き世離れしちまうのかね。まだ歳だって大していってねえのに……あの人は粋なんだか、柳みたいにただフラフラしてえるだけなんだか、よく分からねえとこがあるよ。釣りはやめたなんて、サッパリした顔で云われたってね、勝手にやめられるとこっちが困るってことに気がつかねえかね。

なにも殿様の道楽だけじゃねえんだ、釣ってきた魚は賄い分をちょいと残して、あとはあたしが魚屋へ卸して銭に替え、この家の遣り繰りに回してたってのに……あの人は自分が半分殿様で、半分は漁師だってことォわかってねえんだね」

「ええ――ごめんくださいませ」

「へい、どちら様で」

「寿屋の遣いの者でございます」

「ああ、ご隠居ンとこの。この暑い中、大変だ。こっちの日陰へでも入って――」

「ありがとうございます。どうもここのところの陽気ときましたら、足元からはムシムシと蒸され、どっぷり汗をかいては、お天道様に表裏焼かれてと、まるで蒲焼にでもされたような心持ちで……こう脂っこい日は、ちょっとした木陰が御馳走でございますよ」

「世辞でもそう云ってもらえりゃあありがてえや。もっともこの頃、家の漁師が働かねえもんだから、鰻にもとんとありつけねえ」

「はあ、やはり……いえ、家の隠居が申しますには、このところ日比野様のお姿を河原でお見かけしないとかで、もしやお加減でも悪いのではと――」

「ああ、そうですかい。そいつぁとんだご心配をおかけしやして――いや、元気でござんすよ。ピンピンして――昼寝してますがね」

「それはようございました。でしたらあの、毎度のことでご迷惑でしょうが、隠居が今年もまた宝船を仕立てて皆様で釣りをいたしたいと申しておりますので、日比野様にもぜひお越しを願いたいと――」

「ああ、七福神の宝船――家の殿様の名前が日比野左門で毘沙門天て云う……洒落にしたって苦しいやね。御利益もねえし……まあ、釣りの誘いとなりゃこっちにとっちゃぁありがてえけど、果して当人がなんて云うか……ま、殿様にはそろそろご自分の役目ってえのを思い出してもらわねえと困るんで、あっしからも精々お願い申して、なんとかうんと云ってもらえるよう頼んでみましょう」

「てなわけでございまして、寿屋のご隠居もぜひ殿様にと――」

「ああ、わかった。ありがたくお誘いを受けると伝えてくれ」

「へっ? あ、あの、いいんですかい? 釣りのお誘いでございますよ? なにも船ェ仕立ててみんなでワッと川下りしようッてんじゃ……」

「ずいぶんと念を押すな。俺がいいと云ってるものをなんでお前が断ろうとする」

「滅相もねえ、そんなつもりじゃ――ただほら、殿様は釣りをお断ちになってらっしゃると……」

「寿屋のご隠居が楽しみにしているものを、釣りはやめたなどと無粋なことを云って断っては申し訳なかろう。それに七人揃っての宝船、一人欠けてもせっかくの趣向がふいになる」

「そりゃまあそうでしょうが、ご隠居の方はそれでいいとしたって、それじゃ済まねえ御方が他にも……その……御方ってえか、神様ですがね」

「案ずるな。そちらはそちらでちゃんと顔は立てるさ。それよりも、釣り竿を始末してしまったのはちと早まったな」

「いいえ、殿様。釣り竿でしたらちゃーんととってございますよ。こういうこともあろうかと、この六助が気をきかせまして――」

捨てるのは勿体ないと、庭の畑でキュウリの支えにしていたのを、絡った蔓をクルクルとほどいて持ってくる。

その釣り竿をもって数日後、日比野左門は船の上。

「ええ、夏の盛りではございますが、今年も七福神うち揃いましての宝船、大漁となりますかどうかは皆々様の腕と釣られる魚の腹具合によりけりですが、これはという大物を釣り上げられました御方には、わたくしどものほうからいつものように賞金を差し上げることになっておりますので、ひとつお楽しみのほどを――

おや、大黒屋さん、新しい竿ですな。竿忠で拵えた……そりゃあ楽しみだ。あとであたしにも振らせてみて下さいな――こりゃ丸海老の番頭さん、お忙しいところをわざわざ……いやなに、ご主人の方にはあたしからまた――呆天先生、えらい汗ですな……はあ、夏痩せなさって……いえいえ、とてもそうとは――弁文字師匠、船の上にまで引っ張り出してすみませんでしたな……あなたは色がお白いんですから、なるべく屋根の真ん中辺りに……ええ、うっかり乗り出して顔ォ半分焼いたりなんぞなさいませんよう――福禄堂の御主人、また大きな魚籠を……準備万端怠りなしで……確か去年は日比野様と僅か一寸の差でしたからな……はいはい、今年こそ――これはこれは日比野様、今年もまた、この隠居の道楽にお付き合い願えてありがとうございます」

「いやいや、こちらこそ声をかけて頂いてありがたい。好きな釣りができて賞金まで貰えるなど、願ったり叶ったり――」

そのうちに船は川の中程へ。一同、待ちかねたように竿を並べる。日比野左門もなに喰わぬ顔で糸を垂らしたが、文字通り糸を垂らしているだけで針の先に餌はなく、隠居と水神、双方の顔を立てるための形だけの真似事。ときおり、餌を付け替える真似をしたり、魚に逃げられた振りをしたりと、いろいろ芸の細かいところを見せて誤魔化している。

「日比野様、今日は竿の調子がいまひとつのようで」

「いや、ご隠居殿。小物は何度もかかっておるのだが、福禄堂殿にあんな魚籠を見せられてはな、とてもではないが釣り上げるのも恥ずかしいと、放してやっておるのだ」

「左様でございますか。先程、大黒屋さんが二尺近い鯉を釣り上げましてな、只今のところ、あれが今日一番の大物。日暮れまでに果してそれ以上のものが釣れますかどうか」

「まあ、のんびりやるさ。せっかく見立てた宝船だ。七福神が魚一匹に目の色を変えている図など、あまり有り難くもないだろう」

云ってるうちに、舳先の方からどっと声が上がる。見ると福禄堂の主人が立ち上がり、足を踏ん張って竿をしならせ、

「来ました来ました、魚籠に入れ甲斐のあるのが来ましたよ。どなたか網を早く――早く――」

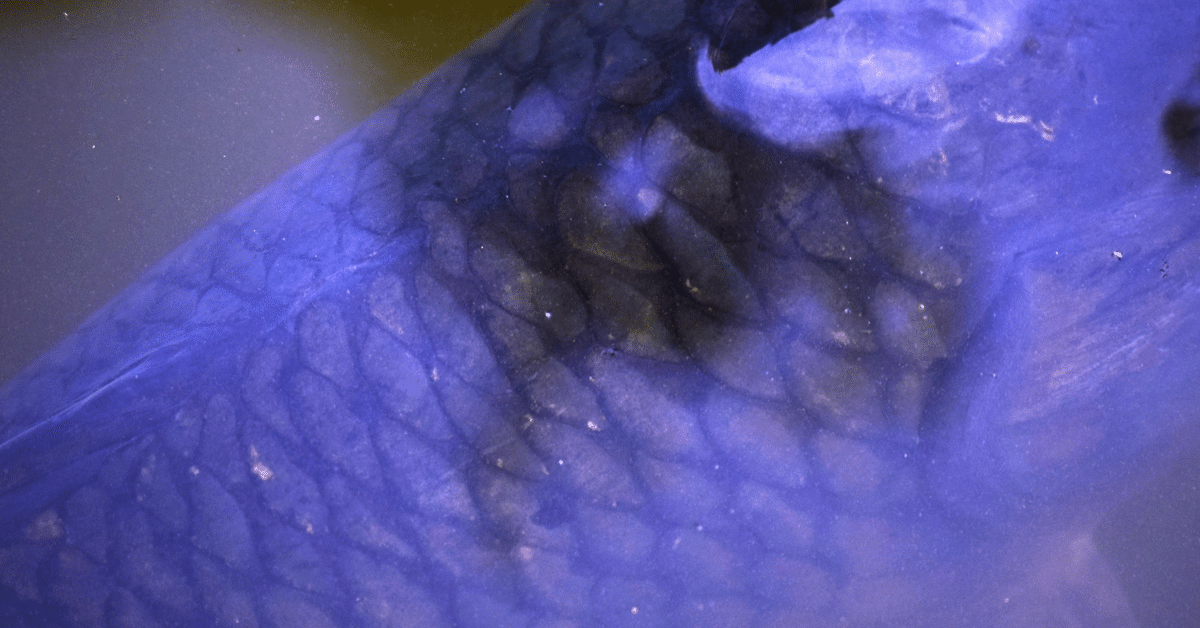

滝を登るがごとく身を踊らせて水面から姿を現したのは、三尺近い見事な真鯉で、そろそろ暮れかかろうかという日差しに鱗が鈍く光っている。

「こりゃあ福禄堂さん、大物だ」

「いやあ、ありがたい、ありがたい。あたしも長いこと釣りをしているけれど、これほどのものは初めてでございますよ。こりゃあ頂いた賞金で、皆様にごちそうをしないとなりませんな」

「もう賞金は懐に入ったも同然ですか」

「日暮れまで、もう小半刻、これより大物が掛かるとも思えませんでな。まあ皆様も今年はもうこれまでと竿を置かれて、早めにパーッと――」

こんな大物を釣られてはと、そろそろ一同、諦めかけ、船を岸に戻そうかとなった時、

「おいおい、危ないよ船頭さん。いきなり船を回すことはないんだ。慌てなくとも――」

「い、いえ、あたしじゃございませんで。今、船の底をなんか――」

船縁から川の中を覗き込むと、底の方を黒い影がスーッと横切る。河童か土左衛門かという大きさに、一同、目を凝らして見ていると、不意に左門の垂らしていた糸がツッと引かれ、思わず握り直した途端、竿ごと左門の身体が引っこ抜かれそうになって、

「おおっ――」

危うく船縁に足を踏ん張って堪えた先に、黒い影が川面に浮かんで来たが、大物はそんなに簡単には姿を見せない。青味がかった背びれでス――――――――ッと水面を切り裂き、最後に尾びれでピシリと横っ面を叩くように、船に向かって水飛沫を浴びせると、また川底へ潜っていく。その大きさ、貫祿――福禄堂が釣り上げたのが大物とすればこれは化け物。さっきのが川の主ならこっちは全国の川の主が集まる寄り合いで、上座に控えて睨みを効かせているような主の元締め。来年辺り、そろそろ鱗の数が増えて竜になるんじゃなかろうかという代物で、

「日比野様、こ、これは一生に一度の大物でございますぞ。こんなものを釣り上げましたら、洒落で仕立てた宝船に本物の御利益があったと評判も上々、生け捕って店先で泳がせたりすれば見物目当てで客もどっと増え、商売繁盛大繁盛。なにとぞ逃しませんように――」

隠居の言葉に、竿を収め始めていた他の面々もこぞって左門の周りに集まり、やれこのタモじゃあ小さ過ぎるだの、投網はないかだのと喧しい。一人、左門だけが、困ったことになったと腹の中で腕組みをしていた。釣りは断ったから餌もつけずに糸を垂らしていたのに、なんの因果か生涯一番の大物がかかってしまった。もとより嫌いで止めた釣りではないから、末代までの語り種になろうかというこの大物を、釣り上げられるものなら釣り上げたいが、水神様の社の前で、俺が代わりになろうと約束をした小僧の手前もある。

川底を泳ぐ鯉の黒い背に河童に似た小僧の顔が浮かび、次いで病の床にあるという、その美しい姉の顔が――浮かびたくっても会ったこともないのでモヤモヤっとして……小僧が確か、おいらにそっくりとか云っていたから、小僧の顔に白粉塗って紅をさしたり、髷を結って簪さしたりして……なんだかだんだん、どうでも良くなってきて……

グイッとまた当たりが来る。思わず竿を合わせた途端、船ごと持っていかれるような物凄い引きで、咄嗟に左門は竿を投げ捨てる。

「ああ、御利益が――」

一声発した隠居の身体が船縁から落ちそうになるのを、左門が帯の後ろを持って支えたとたん、船は反対の方へ大きく傾く。今まで皆が皆、左門の側へ寄ってきてただでさえ危なっかしかったとこを、主の主みたいな鯉に引っ張られて際まで傾き、そこでパッと手を放して鯉を逃がしたものだから、今度は一気に反対側へグラーッと――

船頭が慌てて、

「皆さん、腰を低く、低く――片っ側へ寄っちゃっちゃいけません」

みな、這いつくばるようにして、船の揺れが収まるのを待っている。

「いやはや……逃がした魚は大きいと申しますが、今のはまさに格別……」

「なあに、相手が大物過ぎたのだ。釣り上げるつもりが、竿もなにもみな、反対にそっくり持っていかれてしまった。お前なんぞに釣られるものかと、今頃川底で笑っているだろう」

「いえ、日比野様。持っていかれたなどとんでもない。日比野様が咄嗟に竿をお放しになって下さいましたから、なんとか船も無事で……わたくしもつい、年甲斐もなく夢中になってしまいましたが、もし無理にでも竿を上げようとしましたならば、この船もろとも引っ繰り返されていましたでしょう。いやはや、宝船が引っ繰り返り、七福神揃ってうつ伏せにプカプカ川面に浮かんでいるなどという図は、考えただけでもどうも……とかく商売をやっております者は目先の損得につい惑わされてしまいますが、さすがにお武家は大局に目が行き届くものと感心いたしました。ありがとうございます」

最初から釣る気のなかった魚を逃がしただけで礼を云われ、陸に上がれば隠居の奢りで呑んで食べてで、すっかりいい心持ちで左門は帰る。

それから半月ほどして、

「おーい権兵衛。おめえ知ってるか、水神様の御社にこの頃河童が出るってえ話」

「おお、聞いた聞いた。なんでもその河童、水神様に向かって、もう立たなくっていい、立たなくっていいって、毎日拝んでるそうじゃねえか」

「なんだろなァ、水神様に立たれちゃ困るようなことがあるんだろうかなァ」

「河童と云やァおめえ、昔ッから相撲が好きと決まっとるで、こりゃあ水争いかなんかで水神様と一番、取っ組み合うことになってよォ、立ち会い睨み合ったはいいが、あんまり水神様が強そうなんで、立たねえでくれ、立たねえでくれって」

「そんなもン、いまさら拝んだって間に合うめえが」

「いいやあ、相手は水神様だ。心配しなくたって水入りだァ」

いい加減な噂が広まり、やがて左門の耳にも聞こえてくる。水神の社に河童ならひょっとしてあの小僧ではと、中間の六助を遣いにやると果してその通りで、相変わらず真っ黒に日焼けはしているが、六助に連れられて左門の屋敷にやって来た時には、水神の社で会った時の、雨に打たれて悄然とした様子とは打って変わり、子供らしい溌剌とした顔つきで、

「あ、本当にあの時のお侍様――ありがとうございます、ありがとうございます。おいら、家ィ帰って考えてみて、あれはやっぱり神様だったんだと思って――だから今日も、水神様の社へ行って、もう断ち物はいいです、断たなくっていいですって――それが本当に、こうして生きた姿で会えるなんて……うう、お懐かしい」

「よせよせ、生き別れの親子じゃああるまいし。それよりどうした。礼を云うところを見ると、姉ちゃんの病が良くなったか?」

「そうそう、おいら、それを云いたかったんだ。あんだけ元気がなくって、なんにも食べられなかった姉ちゃんが、鯉を食べたら急に元気になって――」

「鯉?」

「うん。こないだおいらがススキを採りに河原へ降りてったら、すっごく大きな鯉が川ッ縁に浮かんでたんだよ。おいらの背丈くらいあってさ、死んでんのかと思ったけど、見たら口ィパクパクさせてて……釣り針でも飲み込んだみたいで、糸がこう出てて、その先の葦の間に竿が一本、絡まって浮かんでて――おいら、すぐ家へ飛んで帰って、筵と荒縄とってきてさ、鯉をぐるぐる巻きにして家まで引きずって帰って、そいで姉ちゃんに食べさせたんだ。お父つぁんなんか腰が引けちゃって、こんな大きな鯉は川の主ってな、釣ってもすぐに放してやるもんだ。喰ったりしたら罰が当たるぞって――だけど、鯉は精がつくって云うだろ。お乳の出の悪い女の人が鯉を食べると、たくさんお乳が出るようになるって聞いたことあるし――ましてやこんなにでっかいんだ、普通の鯉よりうんと力もあるだろうし、きっと姉ちゃんも元気になると思って……だから、罰ィ当てるんなら喰った方じゃなくて捌いた方にしてくれって鯉に頼んで、おいらが……」

「そうか……えらかったな」

「……うん」

小僧の目からポロッと涙がひとつ零れたが、すぐに洟と一緒にすすり上げて、

「そしたら姉ちゃん、食ってくれたんだ。うまいよ、おいしいよって……いままで粥もろくろく啜れなかったのに、味噌で煮たのを碗に二杯も――」

「ほう、二杯も食ったか」

「おいらは六杯――お父つぁんも御相伴っつて三杯食った」

「そうかそうか。あの鯉ならば食いでもあるだろう」

「あの鯉って……知ってんの?」

「うん? いや、お前が大きい大きいと云うからさ、そうだろうと思ったまでだ。それで――全部食ってしまったのか?」

「家だけじゃあとっても食い切れないから、隣近所にも配ってさ。鯉の焚き出し。みんな、元の大きさァ知らないから喜んでたけど、あれが全部、一匹の鯉だって知ったら驚くだろうなァ」

「骨はどうした。捨てちまったか?」

「家の裏に穴ァ掘って埋めたけど」

「そうか……あれだけの鯉だ、犬コロなんぞにほじくり返されちゃあ申し訳ねえ。河原に塚でも建てて供養してやろう」

日を改めて左門は小僧の家へ。そこで初めて小僧の姉と顔を合わせたが、これがなかなかの美人。ははあ、この娘の為におれは釣りを断っていたのかと思うと満更でもなく、初めて会ったのになにやら親しみの情が湧いて

くる。

娘の方でも弟から、どこやらのお侍が見ず知らずの自分のために断ち物をしてくれている、などと聞かされていたから、病床に伏していた時からずっと、どんな人だろうとあれこれ妄想だけは膨らんでいる。その人が家に来るというので貧しいながらも身成りを整え、胸をドキドキさせて待っていたところへ現れたのが日比野左門。特に二枚目というわけではないが、厭味のないさっぱりとした気性で、偉ぶった態度もない。ああ、変な人じゃなくて良かった、とほっと撫で下ろした胸の内が、そのまま相手の方へグラッとくる。

男女の縁は些細なもので、これがきっかけとなって話が進み、左門本人は身分など頓着しないが、世間が通らないので寿屋の隠居が間にはいって娘を然るべき家柄の養女とし、改めて嫁に迎えるという段取りができる。

「六助――六助はおるか」

「へーい、ただいま――ヘイヘイヘイヘイ、お呼びでございますか、殿様」

「うむ、寿屋のご隠居の所へ今度の祝言のことでちょいと遣いに行ってもらいたいのだが――なんだ六助、やけに垢染みた面をしているな」

「へえ、このところ湯に入ェってねえもんですから」

「湯に入らぬ? 湯はお前、一番の楽しみじゃあなかったのか」

「そりゃあもう、ねえ。一仕事終わって湯ゥ浸かってね、一日の汗と汚れをさっぱり落とすくらい気持ちのいいもンはありませんからね。あっしはもう、湯は大ェ好きで」

「それがどうして入らぬ」

「へへ、あっしもその……殿様にあやかろうと思いまして」

「あやかる?」

「いえね、いままで女ッ気ひとつなかった殿様が、急に祝言を挙げるなんてねえ、へへ……こりゃあやっぱり、断ち物をした御利益なんじゃねえかと」

「俺は別に、祝言挙げたくて断ち物をしたわけじゃないがな」

「なんだっていいんですよ。祝言挙げるたァ云いませんが、あっしだってたまにはね、乙な女と差し向かいで盃やったり取ったり、ちょいと手が触れてこんなふうなことをね、あら、お前さん、まだ宵の口――いいってことよ、どうせ家の殿公は釣りィ行って戻ってきやしねえんだ――ほんとかい? だったらもっとこっちへお寄りよ――そうかい、それじゃ遠慮なく――って、ねえ、これくらいしたって罰ィ当たらねえでしょ――クク……」

「泣くな泣くな、誰もするなとは云っておらんだろう。しかしな六助、そんな汚い格好では寄ってくる者も寄りつかぬぞ。湯に入らないのならせめて、井戸端へでも行って身体を流してきたらどうだ」

「へえ、それじゃちょいと……おっ、こりゃあ殿様、井戸端なんぞ行かなくとも良さそうですぜ。一雨来そうな雲行きで――」

云ってるうちに、水桶に墨を流したように黒い雲が広がって、大粒の雨がポツッ、ポツッ、ボツボツボツボツ、ザァーッ――

「そう云や、殿様があの小僧と会ったのもこんな夕立ン時でしたっけね。こりゃあ験がいいや。あやかりたい、あやかりたい」

六助がいそいそと着物を脱ぎ出したところへ、

「おい、待て待て、六助。お前、湯は断ったんだろ」

「へえ」

「だったらよしな――これも夕立」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?