絵本のまち板橋 No.5 美術館の講演会とイランの絵本展に行ってきました

はじめに

はじめまして、こんにちは。

淑徳大学 人文学部 表現学科3年 の並木です。

今回ご紹介するのは、講演会【映画『手でふれてみる世界』から知る美術館におけるアクセシビリティの歴史と現在】とボローニャ絵本さんぽ【イランの絵本展vol.10 ネコがどこかにいる絵本】です。

ゼミ活動の一環として、2023年7月15日に開催されていた板橋区立美術館の講演会とCafé & Gallery Patinaのイランの絵本展に参加しましたので、それについてお話したいと思います。

【絵本のまち板橋PJT前回記事】

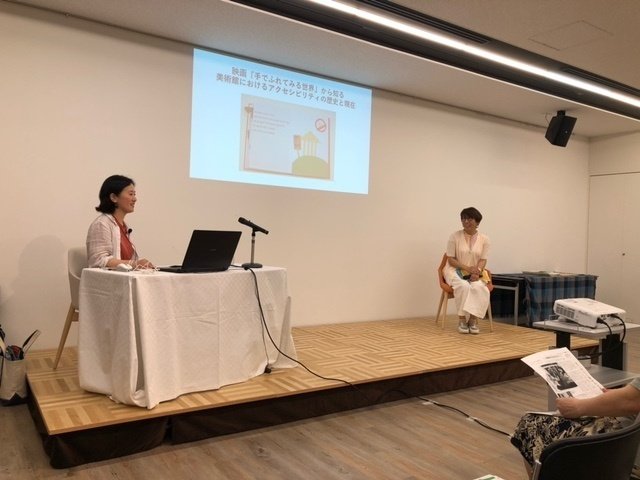

1. 講演会【映画『手でふれてみる世界』から知る美術館におけるアクセシビリティの歴史と現在】

1.1 講演会と映画『手でふれてみる世界』

本講演会では、アートを題材とした映画『手でふれてみる世界』から、アートと美術館の歴史と現在について語られました。

講演会は、映画の内容を軸として進行するものでした。しかし、映画の予備知識は『手でふれてみる世界』のあらすじだけでも十分に理解できるもので、アートの造詣を深められる講演となっていました。

では、映画『手でふれてみる世界』の紹介です。

『手でふれてみる世界』は、2022年に制作されたドキュメンタリー映画です。

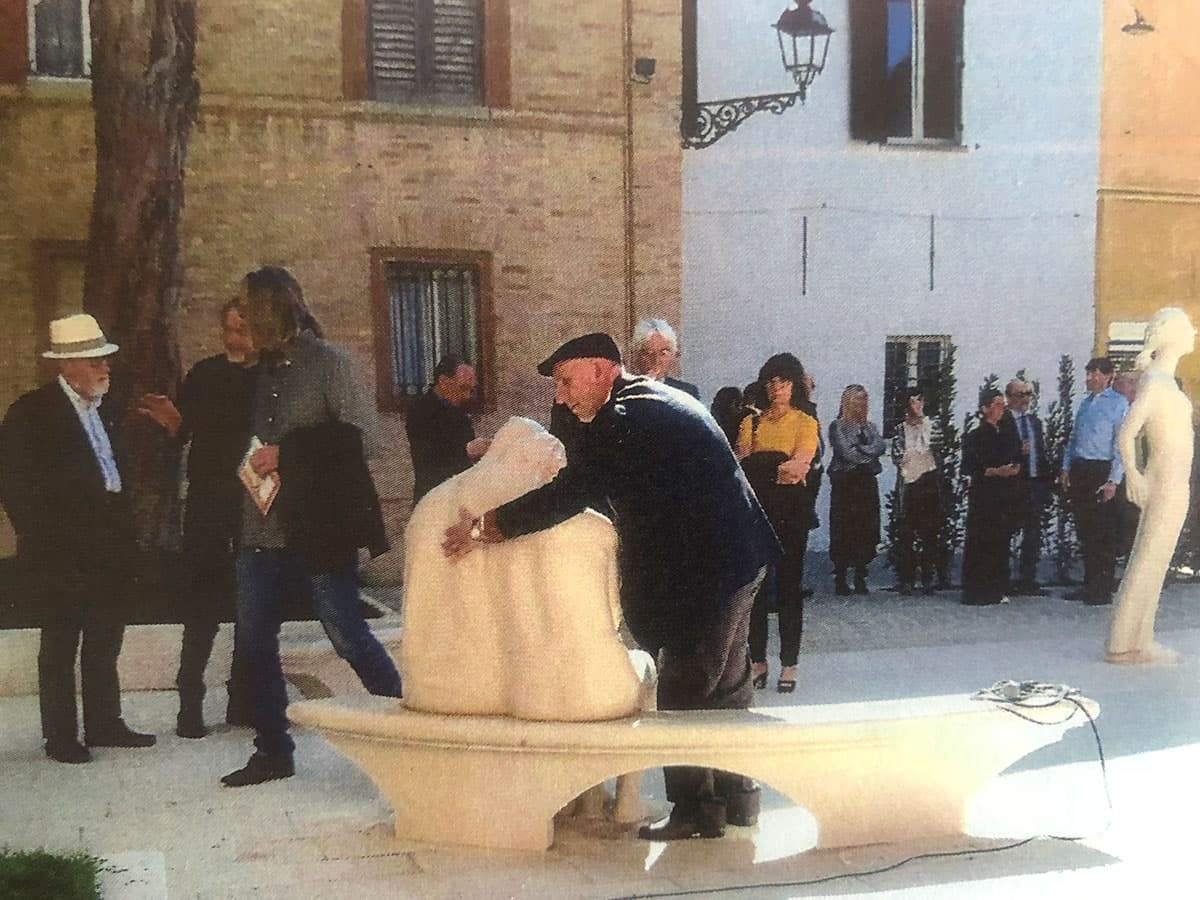

今回の講演会の講師である岡野晃子さんが映画監督・撮影を務めた作品で、『手でふれてみる世界』の題名の通り、アートを視覚鑑賞で感じるのではなく触って観察する「触察」がテーマのドキュメンタリー映画です。岡野晃子さんは、映画製作の経緯を上記の写真から「2018年に、一枚の写真との出会いからオメロ触覚美術館に興味を持った」と語りました。

公式ホームページでは、以下のように紹介されています。

この映画について

イタリア・マルケ州アンコーナに暮らす、視覚に障害を持つアルド・グラッシーニと妻のダニエラ・ボッテゴニ。芸術を愛し、80カ国以上を旅して、それぞれの文化が生み出してきたもの、自然や生きものに手で触れながら世界と出会ってきた。しかしながら、どの国を訪れても、美術館で作品を鑑賞することだけは困難だった。美術作品を後世に残すため収集、保存、公開する美術館と呼ばれる場所では、ガラスケースや柵越しに作品を見ることに重きをおいた、「視覚優位」の活動が行われているからだ。ならば自分たちで、見える人も見えない人も、ともに美術作品に手で触れて鑑賞できる美術館をつくろうと、夫妻は自ら行動し、「オメロ触覚美術館」を創設する。1993年にマルケ州の支援によって開館したこの美術館は、1999年にはイタリア議会の承認を受け国立の美術館となり、子どもから大人まで、視覚に障害がある人もない人も訪れる、すべての人に開かれた美術館となった。そこで働く人、訪れる人、かかわる人々は、「美術館とは何か」を静かに語りかけてくる。

日本で長年に渡り美術館運営に携わってきた監督は、オメロ触覚美術館の存在、その活動に心動かされ、この世界の断片を多くの人に伝えたいという思いからカメラを手に取った。「手でふれてみる世界」をテーマに、触れることが困難なコロナ禍の下でイタリアへ通い、見えてきたものとは。

引用:『手でふれてみる世界』 公式ホームページ

1.2 オメロ触覚美術館とは?

イタリア・マルケ州アンコーナ。

映画の舞台の地でもあり、オメロ触覚美術館が創設された場所です。

マルケ州の支援によって、アルド・グラッシーニさんとダニエラ・ボッテゴニさんが1993年に開館された美術館で、1999年にはイタリアの国会の承認を受け「国立オメロ触覚美術館」となりました。触覚とある通り、作品を触って観察ができる美術館です。

オメロ触覚美術館の創設の成り立ちは、「目が視えない人にも美術を知ってほしい」という意思からでした。

オメロ触覚美術館の「オメロ」は、とある歴史上の人物の名前が由来のようです。イタリア語で「オメロ」、ギリシャ語では「オメーロス」、日本語では「ホメーロス」という名で有名な盲目の詩人がシンボルとされています。

アルド館長は「視覚に障がいがあることは、自分自身を芸術的に表現する妨げにはならない」との想いを語っており、オメロ触覚美術館が美術館の象徴となるようにこの名称を付けられました。

現在では、300点以上の作品が展示されており、視覚に障がいがある人も、障がいがない人も訪れる美術館です。

1.3 美術館におけるアクセシビリティ

アクセシビリティの意味を翻訳すると、「近づきやすさ」「利用のしやすさ」「便利であること」となります。

では、美術館におけるアクセシビリティとはなんでしょう?

それは、「民主主義を象徴するもの、すべての人に平等に与えられた権利」であるとされています。

美術館の作品を触って観察のできる「触察」というすべての人が行える鑑賞方法を用いた、障がいを持つ人などの美術館に訪れることのできない人達のためのプログラム。その活動が始動したのは、ここ数年のことだと言います。

岡野晃子さんは、「言葉による鑑賞も大切だが、美術というものは言葉にならないものを形で表現している」と講演で語りました。

オメロ触覚美術館のスローガンが

「愛するものには、手で触れたい」というように、「視る」だけではなく「触れる」ことでしか伝わらない芸術作品に隠された意義を明らかにする、そのような意味が触察にはあるのではないのでしょうか。

2. ボローニャ絵本さんぽ【イランの絵本展vol.10 ネコがどこかにいる絵本】

2.1 ボローニャ絵本さんぽ2023とは?

「ボローニャ絵本さんぽ2023」は、板橋区立美術館で開催中の「2023イタリア・ボローニャ国際絵本原画展」の関連イベントの一つです。

板橋区を中心とし、カフェや書店などの様々な場所で、ボローニャに関連したアートの展示会を行うイベント。今年は、6月24日~8月13日の期間中に開催されました。

今回、参加したのは成増の「Café & Gallery Patina」で開催された【イランの絵本展vol.10 ネコがどこかにいる絵本】です。

2.2 Café & Gallery Patinaとは?

東武東上線、成増駅の北口から徒歩5分の場所にあるこちら「Café & Gallery Patina」は、様々なアーティストとのコラボレーションによって成り立っているカフェです。

公式ホームページでは、以下のように紹介されています。

Patinaの特長

Patinaはアーティストの方とのコラボレーションによって成り立っています。

アーティストの表現したいものを店内に展示し、ランチメニューを共同で作り上げているお店です。

その為、来る度に店内の雰囲気が変わり、メニューも変わり続ける特徴があります。

たとえば、陶芸や生花、漫画などのコラボもあるかもしれません。

またWork shopもあり、様々なレッスンが受けられます。

引用:Café & Gallery Patina 公式ホームページ

この日はボローニャ展と同時期に開催された【イランの絵本展vol.10 ネコがどこかにいる絵本】を見学しました。

一階の内装は、カフェと展示スペースです。

穏やかな雰囲気と共に、展示物を鑑賞できます。

今回は「ネコがどこかにいる絵本」というテーマで、様々なネコを取り扱ったイランの絵本が展示されていました。

十人十色な絵柄で綴られるネコ物語、黒いネコもいれば灰色のネコもいる。ネコが紡ぐ物語は、独特であるものの、読んでいる内にいつの間にかネコの世界観に引き込まれていました。

文字が読めなくとも、絵の雰囲気だけでも楽しめる、そんな絵本でした。

ぜひ機会があれば、皆さんも読んでみてください。

おわりに

今回は、講演会【映画『手でふれてみる世界』から知る美術館におけるアクセシビリティの歴史と現在】とボローニャ絵本さんぽ【イランの絵本展vol.10 ネコがどこかにいる絵本】についてご紹介しましたが、いかがだったでしょうか?

少しでも触察作品や映画『手でふれてみる世界』、絵本などに興味を持って頂けたのなら幸いです。

ここまでご覧くださり、ありがとうございます。

次回もお楽しみに!