鳥取県民謡~貝殻節

鳥取県のお座敷唄として知られる《貝殻節》は美しいメロディで全国の民謡ファンにも人気の楽曲です。「貝殻」とは帆立貝(正しくは板屋貝)で、この漁の折に歌った仕事唄がもとであるといわれています。特に旧気高郡気高町(現鳥取市気高町)浜村温泉のPRソングとしての民謡として広く知られています。

■曲の背景

貝殻漕ぎで歌われた仕事唄

鳥取市沿岸付近は海底が砂質で、貝が発生しやすいところであったそうです。特に、周期的に大発生する年があり、これを「カイガラ年」といったそうです。

漁師はジョレン(馬鍬用の漁具)に網をつけた船を漕ぎ、底曳きをし、ろくろで巻き上げながら貝を収穫したそうです。これを「貝殻漕ぎ」といい、その作業で歌われたのが《貝殻節》でした。

〽︎何の因果で 貝殻漕ぎ習うた

(カワイヤノー カワイヤノー)

色は黒うなる 身はやせる

(ヤサホーエーヤ ホーエヤエー ヨイヤサーノサッサ

ヤンサーノエー ヨイヤサーノサッサ)

浜村温泉観光用の新民謡運動の流れ

明治17年(1884)、井戸の掘削中に偶然温泉が発見され、浜村温泉として賑わうようになります。各地でブームとなった新民謡運動にのり、温泉の雑貨商、上田平十郎が浜村温泉でも新しく民謡を仕立てて観光宣伝に乗り出すプロジェクトを立ち上げました。昭和7年(1932)には、浜村出身の俳人、野口雨情に師事した松本穣葉子(じょうようし)の作詞、鳥取師範附属小学校(現鳥取大学附属小学校)の三上留吉の作曲により、A面に《浜村小唄》、B面に《浜村湯もみ唄》のレコード化の運びになりましたが、三上留吉の提案によりB面は《貝殻節》にすることになりました。三上は漁師の歌う貝殻漕ぎの唄を聴き、試行錯誤の上、本プロジェクトが行われていた温泉の煙草屋旅館の女将、キヨが覚えていた節を中心に旋律を整えました。松本はもともと伝承されていた歌詞を大事にしながらも、浜村温泉宣伝用に改作、〽︎戻る舟路にゃ と 〽︎忘れられよか の2首を補作しました。

こうして、昭和8年(1933)に、A面《浜村小唄》、B面《新民謡浜村音頭貝殻節》のレコードが発売となりました。振付けも行われ、レコード化の完成記念の発表会が鳥取市で盛大に行われたといいます。

以上のことから、浜村温泉調の《貝殻節》は、松本穣葉子 補作詞、三上留吉 採譜 とされるのは、こうした経緯からでした。

その後、昭和27年(1952)年、大阪市の朝日放送による「全国民謡の旅コンクール」が開催、投票により《貝殻節》が第1位に選ばれました。そして、昭和30年(1955)、初代鈴木正夫により、ビクターからレコードが発売され、日本中に広まりました。

賀露の貝殻節

こうして《貝殻節》は鳥取を代表する民謡として知られるようになり、浜村温泉ではお座敷唄として宴席などで歌われるようになる一方で、お座敷唄ではない、漁師が歌ってきたものとして、賀露(鳥取市賀露町)の節回しの《貝殻節》も広まっていきます。賀露は、鳥取市北部、千代川河口の鳥取港にあたる地区です。

賀露の漁師・浜沢長三郎が、独特の太くて低い声で歌う賀露調の《貝殻節》を昭和30年代頃から盛んに歌うようになり、浜村温泉のお座敷唄調の《貝殻節》と区別し、《元唄貝殻節》として整えました。

なお、浜沢は帆立貝漁が終わって帰る船で歌われていた《舟追分》を伝えていました。

〽︎波の飛沫をヨー 朝から浴びてヨー

黒い地肌にヨー アー潮の花だヨー

この《舟追分》を《元唄貝殻節》にあんことして挿入するようになったのは、昭和40年代のことで、民謡研究の竹内勉氏が全部ではなく上の句だけを入れるよう進言したのだそうです。

〽︎何の因果で 貝殻漕ぎなさる

(ソコダカノー ソコダカノ―)

[舟追分]

波の飛沫をヨー 朝から浴びてヨー

色は黒うなるコラ身はやせる

(ヤサホーエーヤ ホーエヤエー イヤサカサッサ

ヤンサーノエー イヤサカサッサ)

賀露では《貝殻節》とは呼ばず、《ホーエンヤ節》と呼んでいたそうです。この「ホーエンヤ」とは、当地域に伝えられている神事で、賀露神社でも4月に「ホーエンヤまつり」が行われていますが、「ホーエンヤ」の掛声が掛けられるといいます。《貝殻節》には、この掛声を唄バヤシに加えられたもののようです。

浜沢長三郎の演唱は、太鼓のみの伴奏で、漁師さんの唄らしいエネルギッシュなものですが、その後、三味線、尺八、鳴物を入れて《元唄貝殻節》として広く歌われるようになりました。

各地に残る貝殻節

この賀露調の「浜沢節」が《元唄貝殻節》と認識されていますが、地元では賀露、浜村以外にも橋津(東伯郡湯梨浜町橋津)、泊(東伯郡湯梨浜町泊)、青谷(鳥取市青谷町)等で、それぞれ《貝殻節》が歌われています。

賀露の浜沢長三郎の活躍で《元唄貝殻節》が有名にはなりましたが、賀露以外にも、浜村調に対する《元唄貝殻節》として残されています。

《橋津の貝殻節》(東伯郡湯梨浜町橋津)

橋津は橋津川河口に位置する港町です。橋津では、1950年代頃、漁師であった加藤熊治が若い頃に実際に貝殻漕ぎをしながら歌った《貝殻節》を覚えており、教育委員会にも録音が残されているのだそうです。

〽︎橋津沖から 貝殻が招く

(カワイヤノ― カワイヤノー)

女房(かか)よ飯炊け 出にゃならぬ

(ヤサホーエーヤ ホーエヤエー

ヨイヤサーノサッサ)

浜村温泉調などの「ヤンサーノエーヨイヤサノサッサ」は歌われません。

《泊の貝殻節》(東伯郡湯梨浜町泊)

昭和7年(1932)にNHK松江放送局の開局記念に《泊貝殻節》として放送されたものの、やがてあまり歌われなくなりました。昭和48年(1973)に、この唄の録音テープの発見をきっかけに、泊小学校の運動会で踊られるようになったり、保存会が結成されたりするようになったそうです。踊りは、当地の「おぼこ踊り」を取り入れた振付だそうです。

(ハァヤッシンコイ ヤッシンコイ)

〽︎泊沖から 貝殻が採れる

(ハァカワイヤノー カワイヤノー)

女房(かか)よ飯炊け コリャ 出にゃならぬ

(ヤサホーエーヤ ホーエヤエー

ヨイヤサーノサッサ)

泊でも、浜村温泉などの「ヤンサーノエーヨイヤサノサッサ」は歌われません。

《青谷の貝殻節》(鳥取市青谷町)

日置川が勝部川に合流して日本海にそそぎこむ青谷でも《貝殻節》が歌われていましたが、地元の関原峰雲を中心に、平成17年(2005)に賀露の浜沢長三郎の《貝殻節》をもとに、青谷風に歌詞を整えて《青谷元唄貝がら節》として、保存会を立ち上げました。

〽︎鷲峰山から 沖合見れば

(ソコダカノ― ソコダカノー)

あれが青谷か コリャ夏泊

(ヤサホーエーヤ ホーエヤエー イヤサカサッサ

ヤンサーノエー イヤサカサッサ)

■音楽的な要素

曲の分類

お座敷唄・踊り唄

※漁師が歌うもの仕事唄

演奏スタイル

歌

三味線(本調子)

鳴物(太鼓、鉦等)

笛等

拍子

2拍子

※歌詞のまとまりから変拍子になる小節があります

※《賀露調》に挿入される「舟追分」は無拍拍子です

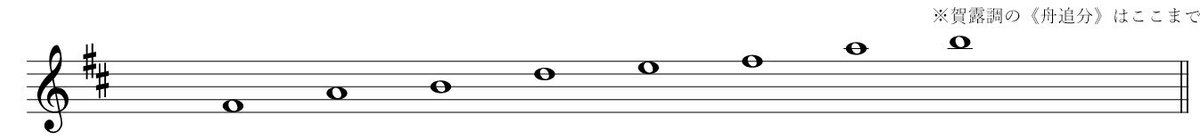

音組織/音域

民謡音階/1オクターブと3度

曲の構造/特徴

①唄は独唱。櫓を漕ぐような力強い唄バヤシが入ります。

②浜村温泉ではお座敷唄として三味線・鳴物・笛等の伴奏に乗って歌われます。

③賀露等の「元唄」は、無伴奏、あるいは太鼓のみの伴奏で歌われることが多いです。賀露調は三味線、鳴物等の入る伴奏を付けて歌われるようになりました。

■評価例

[知識・技能]

①仕事唄として、船の櫓を漕ぐような力強さを感じさせる雰囲気で歌われていることに気付いている。

[思考・判断・表現]

①民謡音階のもつ素朴な感じを聴き取り、仕事唄の雰囲気につながっていることとの関わりについて考えている。

②歌パートとおはやし(唄バヤシ)パートに分かれて、歌や踊りを盛り上げるような感じを聴き取り、その働きの面白さを感じ取りながら、曲全体を味わっている。

[主体的に学習に取り組む態度]

①浜村温泉をPRするために整えられた唄であり、もとの帆立貝漁の雰囲気との違いなどに興味をもち、音楽活動を楽しみながら主体的・協働的に学習に取り組もうとしている。

※下記には[浜村温泉調]《貝殻節》、[賀露調]《貝殻節》の2種類の楽譜等を掲載しました。

ここから先は

¥ 200

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?