刃打ちしないスペーサー・スプリング方式

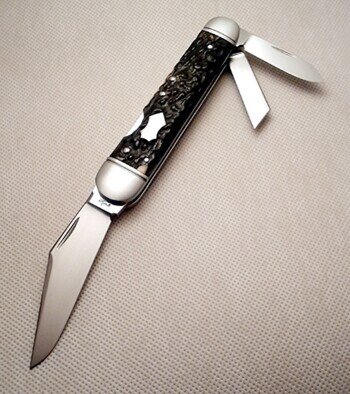

Jess Horn tribute Muskrat with double lock back

Type : 2 blade lock back folder

Blade : ATS-34

Bolster/Handle : Stainless steel / stag

Blade Length : 3”(76mm)

Closed Length : 4”(102mm)

Jess Hornのマスクラット・ダブルロックバックを参考にして作ったナイフです。今回は2枚のバックスプリングで製作しました。

当初はシングルのバックスプリングで作ろうかと思い、テンプレートまでは製作しましたが、今回の刃長3インチのサイズになると、どうしてもハンドル長が長くなってしまい、ブレードとハンドルの長さのバランスが悪くなったので諦めました。

・・・どういう事かと言うと、

シングルのスプリングで製作した場合、2枚のブレードが同じひとつのRoomに存在するので、ブレードタング部分横のライナーにスリーブを取り付けることになるのですが(「ひねったグラインド?」参照)、このスリーブのサイズは、どうしてもブレードタングの後端までをカバーしなければなりません。同時に反対側のブレードのポイントはスリーブに接触しない長さにしなければなりません。つまりハンドル長が長くなります。

・・・2枚のバックスプリングで製作した場合、センターにライナーが入りますので、それぞれのブレードは2つの別々のRoomにあるので、ブレードのポイントは反対側のブレードのピボットピンの位置を超えて伸ばすことができます。つまりブレード長を76mmで固定した場合、ハンドル長を短くすることができます。

テンプレートで検証した結果、シングルスプリングで製作した場合、2枚スプリングで製作した場合より10mm程度ハンドル長が長くなることになりました。

・・・65mm程度のブレード長の場合はここまでの差はでないと思われますので、ブレードとハンドルのバランスは崩れないと思いますが、ブレード長が3インチ(76mm)を超える場合は、ちょっと厳しいかもですね・・・

*

今回は久しぶりに作ったスペーサー・スプリングのロックバックのご紹介です。

このタイプは、ロックバーを支えるピンの位置とキックの位置を上手く調整すれば、絶対に刃打ちしないロックバックが作れます。ダブルキックと比較して調整がとても簡単なのでお薦めです。

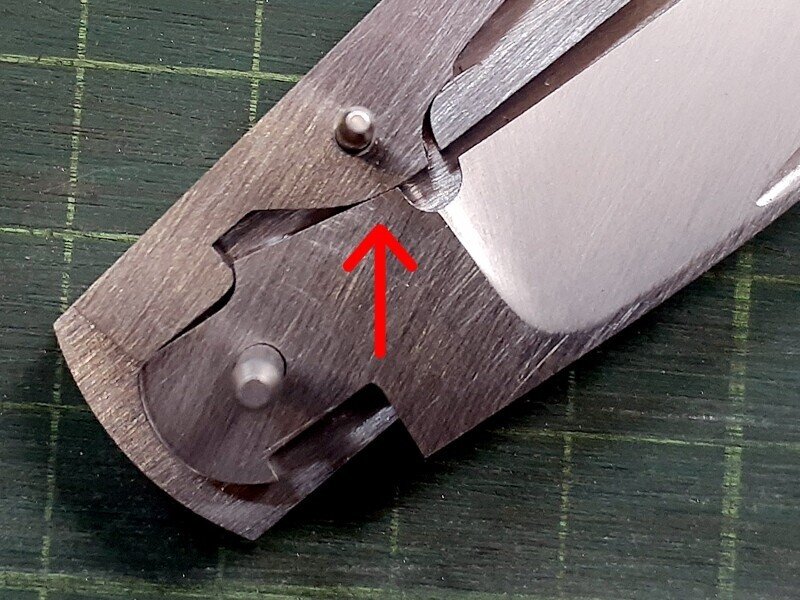

上記の画像のように(赤い矢印部分)、ロックバーを支えるピンの直下にキックを接触させるだけです。

こうすることにより、ロックバーは前にも後ろにも動かないので、ピタッとブレードは止まります。

ブレードのポイントを収める空間が少ない細身のハンドルデザインの時には、この方式はとても有効です。

*

・・・ただし、デメリットもあります。

まずは、ロックバーを支えるピン位置とキックの位置を上手く調整しなければならないので、事前のデザイニングが面倒です、アハハハ。

次に、ロックリリース部分の位置が、どうしてもハンドルのセンターより前方にきてしまうので、シールドをインレイする際に邪魔になります。

・・・言い換えれば、シールドのデザインを上手く利用すればよいだけなのですが・・・以下の画像は、まぁまぁ上手くいった例です。ロックリリース部分の半月型の窪みとシールドのアウトラインの窪みを合わせてみました。

*

このスペーサー・スプリングはテコの原理を応用するので、スプリングの強弱が直感的につかみにくいです。

スプリングの力が直接ブレード・タングに伝わらないので、最初のうちは開閉時のアクションが柔らか過ぎる傾向になりがちです。

・・・ちなみに、スプリット・スプリングはテコの原理を応用しませんので、スプリングの強弱が直接ブレードの開閉時の強弱と連動しているので直感的にわかりやすいのですが・・・

・・・しかしながら、鋼材の厚みやスプリング部分の太さ・負荷のかけ方等、ある程度経験を積めば、いずれ解決できますよ!

*

Let’s tryです!