囲碁史記 第70回 方円社設立以前の村瀬秀甫

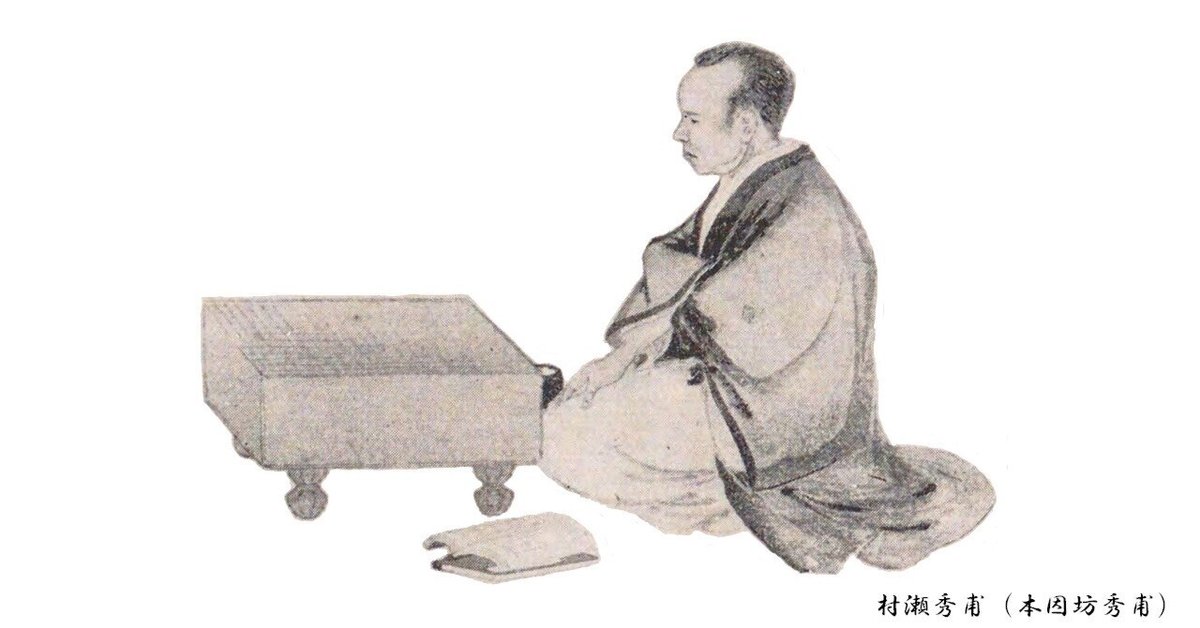

明治期に維新という時代の風に乗って「方円社」を設立し、その後、十八世本因坊となった村瀬秀甫が、「方円社」を設立する以前の半生について紹介する。

入門

村瀬秀甫は、元の名を弥吉といい、天保九年 (一八三八)、江戸、上野車坂下に生まれた。父は大工で、自宅は本因坊道場の隣りにあったという。

朝夕、隣の道場から鳴り響く石の音を聞き囲碁に興味を持った幼い弥吉は、幕府旗下の某士に家へ来てもらい、碁を学んだという。後に方円社の社長となった秀甫は碁を教わった某士に十二級を贈ったと坐隠談叢には記されている。

囲碁への思いを強くした弥吉は、父に頼み込み某士を通じて、弘化二年(一八四五)に本因坊門となる。弥吉が八歳の時である。

初めて本因坊丈策に会い対局した弥吉は、星目風鈴でも勝てなかっというが、その才能を見出した丈策と跡目秀和は目をかけ、翌春に再び星目(九子)で対局して勝利する。

弘化四年十二月十七日に本因坊丈策、次いで二十日には隠居丈和が病没するが、その翌年に弥吉は十一歳で初段となる。これは兄弟子である本因坊秀策とほぼ同じペースであった。

当時の弥吉について『談叢』は次のように記している。

彌吉の家は寔に貧しかりし、後年自ら人に語りて曰く、「当時、我家は盆暮二期に、師家へ致す二朱の礼金すら事を欠き、老爺は常に師家に謝せり。師は却て之を慰論し、決して憂ふる勿れ、将来を期すべきなりと。其都度、老爺は感泣して去れり」、と。 斯の如く身貧にして、他生の如く、家より小遣を贈り来る事なければ、交際も出来ず、幼心に只管謙譲を旨とし、厳寒酷暑の候を問はず、骨身を惜まず立働き、朝は鶏鳴にして起き出で、夜は他生の就床後尚復習に余念なく、蘭更に及ぶを常とせり。 又師に伴はれて遠きに出づれば、草鞋を穿ち、行李を担ひて輿に随ひ、旅館に在りては来訪の応接より衣服の出入に至るまで、師の起臥一切を助け、若し寸刻だも余裕あれば、勉学復習を怠らず。之を以て丈策、秀和は切愛措かず、陽に陰に誘掖指導に力めたり。

若き天才が努力によって更なる才能を開花させていったともいえ、秀甫は入段から三年後の嘉永四年、十四歳で内弟子となり、本所の本因坊家の住み込みとなる。

なお、入段から内弟子となるまで時間がかかったのは、実家が近かったことと、やはり経済的な問題が影響したのではないかとも言われている。

内弟子となった頃に二段になったと思われ、十六歳で三段、嘉永七年頃には四段になったと考えられる。

九歳年上の秀策は弥吉にとって兄弟子というより師匠に近い存在で、研究のための稽古碁を打つなど秀策によって鍛えられていく。また、当時師匠は弟子と直接対局することはあまりなかったが、秀和は秀策や弥吉と頻繁に対局し鍛えている。後に秀策と秀甫(弥吉)は「坊門の圭玉」、あるいは「竜虎」と称されている。明治に入り秀和は、「いま秀策が生きていて秀甫と打ったなら、秀策もうまくいかないのではないか」と語っている。もっとも、その頃は秀甫は三十代の打ち盛りで、秀策は四十代でピークを過ぎていることを考慮しなければならないが。

塾頭へ

安政元年九月に塾頭の岸本左一郎が故郷の石見国大野村へ帰ると、弥吉は次の塾頭に任じられる。その翌年、秀和は弥吉をともない美濃を訪れている。大垣の常隆寺で行われた高崎泰之助(泰策)の入段披露会に出席し、その後京や大阪まで足を伸ばし、地方の打ち手と対局した記録が残されている。なお、旅立つ前に弥吉は五段に昇段している。秀和は旅に出る際に、たびたび弥吉を同行させているが、よく身の周りの世話をするので重宝したのだろう。

安政五年に岸本左一郎が故郷で没すると、弥吉は秀和の名代として七段追贈のため派遣される。このとき、山陰の碁打ちと対局している棋譜が残されている。翌年には京都を訪れていて、秀甫(弥吉)には旅の記録が多く残されている。

弥吉が秀甫と改名したのは万延元年(一八六〇)十二月の頃と思われる。秀策が父に宛てた手紙の中に「昨日村瀬弥吉儀剃髪秀甫と改名、何れ近々昇段も致す可く、芸も益々相進み何分安心相願ひ申し候」という記述が見られる。剃髪したということは七段に達していないが外家として御城碁出仕を準備していたのではないかと考えられている。しかし、当時は幕末の混乱期で御城碁が開かれることはなかった。

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?