10年以上前に返済完了している抵当権を抹消する

相続登記の手続きを自分でやる、という内容で6回に渡り記事にしてきました。

最後はおまけ的な感じで、抵当権の抹消登記も自分でやったことを残しておきます。

叔父が相続した祖母の住む住宅(登記上は店舗と工場だった)には、父(自営業者)が担保にいれて銀行からお金を借りた抵当権がついたままでした。

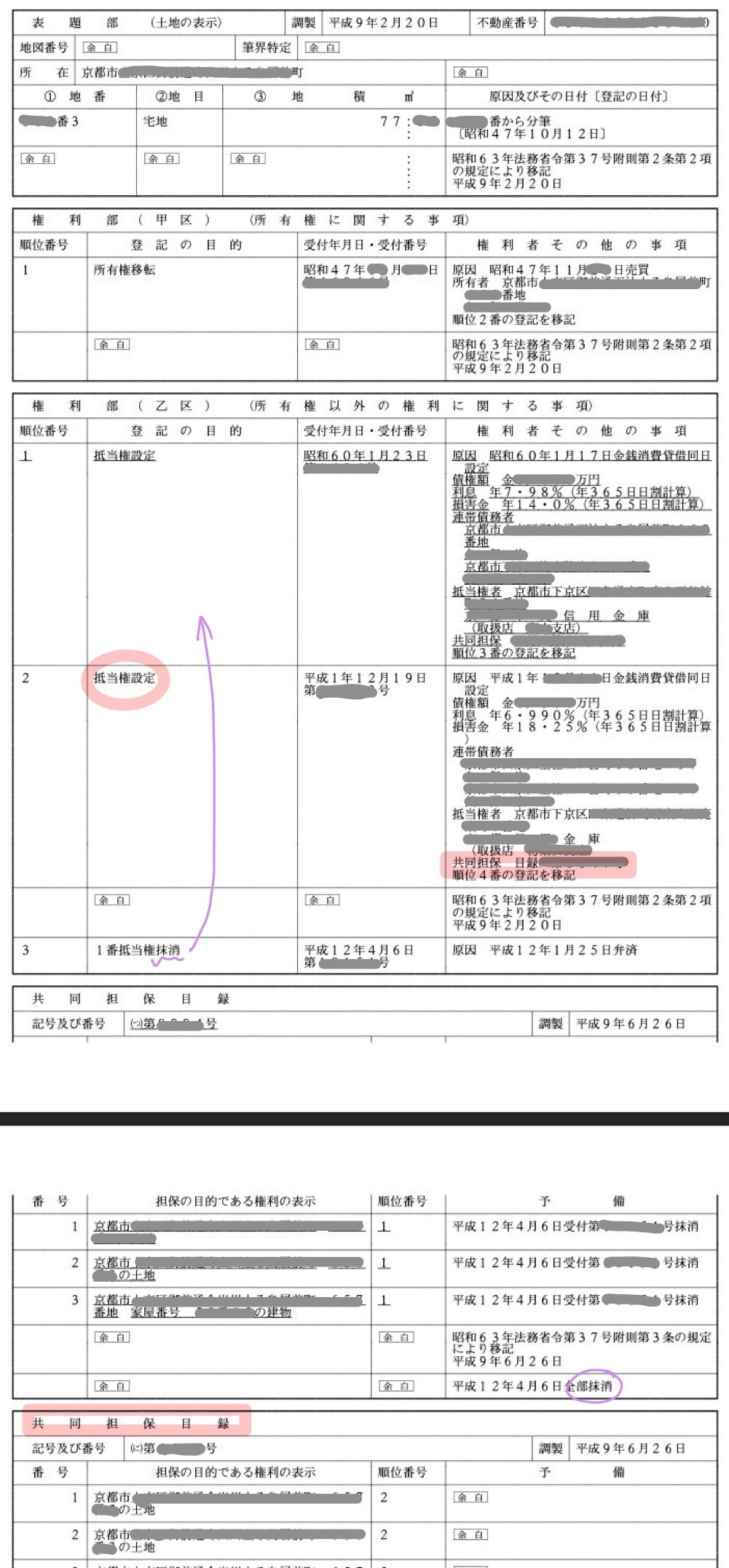

順位2の抵当権(平成1年のもの)が削除されていないことが、この謄本からわかります。

(謄本は、下線が入ると削除されたことを意味します。)

父はとっくの昔に返済は終わっている、銀行が削除していない、と。

抵当権は銀行がつけているので、返済が完了をすれば、解除証明などが銀行から送られてきて、抵当権抹消手続きを自分でするもしくは司法書士に依頼する、ということが一般的だと思いますが、

父はやったことはない、銀行がやってくれた、と話します。

もちろん、解除証明などの書類は今手元にありません。

20年以上前のことでしょうから、詳細は分かりません。

でも、現時点で抵当権抹消をしようと思えば、銀行に抵当権抹消に必要な書類を準備してもらい、自分で抹消登記をする必要があります。

相続が発生しており、所有者が定まっていない状態では抵当権抹消登記はできない、ということだったので、叔父が所有者としてきちんと登記されたことで、抵当権抹消登記がスタートできます。

まずは、銀行に相続登記が完了したすべての書類を持参し、手順を確認しました。

銀行としては、新所有者を確認し、行内で審査(?)の上、抵当権抹消に必要な書類を準備するとのこと。

その書類を受け取るには、新所有者(叔父)と債務者(父)が来訪する必要がある、その際本人確認するために印鑑証明と身分証明書が必要である、とのこと。

書類発行に2・3週間かかる、ということでした。

実際は1ヶ月ちょっと待ちましたが、なんとか銀行からの必要書類を受け取り、抵当権抹消手続きができるようになりました。

次は銀行からの書類を持って、法務局に抵当権抹消登記にいきます。

申請書の作成は、法務局のサイトを確認しながら作成しました。

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/info-net_00001.html

相続登記の時と同じように、登記手続き案内を予約し、予約日に作成した書類と銀行からもらった書類を持って、法務局へ。

書類の記入内容を確認してもらい、多少の修正がありましたが、その場で修正し、そのまま登記申請をすることができました。

登録免許税の現金と印鑑を持参していたので、法務局に行く回数が1回減りました。ここで、印鑑がないとなれば、また足を運ばなくてはなりません。

法務局では申請書の作成はしてくれませんが、自分が作成していったものを見て修正箇所を教えてくれます。

必要書類などの準備がきちんとできていれば、その場で申請書の最終確認をしてくれて、そのまま申請ができたのです。

相続登記の時もそのようにすれば法務局に行く回数は減ったかもしれません。しかし、相続の場合は必要書類を揃えるとかコピーを取るとか、やらなければならないことが多岐にわたるため、複数回行くことは必然だったかもしれません。

抵当権抹消登記も、受付後番号札を渡され、申請時の印鑑と番号表を持って、指定日以降に法務局へ来訪する必要があります。(郵送もできるが提出物がさらに増えます)

この登記完了の受け取りは父に任せ、無事に抵当権が抹消できました。

無事に叔父が所有者の物件についている抵当権は抹消できましたが、共同担保として父が以前から所有している不動産にも抵当権がついているため、そちらの抹消手続きも行う必要があります。

こちらはこれから手続きを行うのですが、問題なく進めると思います。

相続登記から抵当権抹消登記まで、自分でやってみた感想としては

宅建士であるため、謄本の見方や納税通知書などの書類も登記に関する知識も少しあるため、なんとか自分でできた、という感じ。

これを60・70代の父・叔父たちだけでは、なかなかの難易度だと思われます。実際に叔父からも、いろいろとやってくれてありがとう、書類を集めることはできたけれど時間もかかったし、不動産のことはよくわからないから、やってくれて助かった、とお声をいただきました。

相続登記はこれまで義務ではなかったので、放置している人も多いはずです。(だから国は義務化し、所有者がわからない空き家を減らそうということ)

これまで義務でなかったことを、お金を払って司法書士に依頼して登記をする、ということもやりたくない、自分でできるならやってしまう、と考えるかたもいらっしゃると思います。

相続登記を自分で行う人をサポートするサービスも出ています。

法務局で相談するのもいいですが、こうしたサービスを利用するのもいいかもしれません。ご参考に。

ともあれ、祖父が亡くなってからずっと気になっていた不動産の相続について、無事に終えられてホッとしています。

今回揃えた書類は、不動産ごとにまとめて、それぞれの所有者に保管してもらうようにします。今後売却やリフォームなど、あるいは更なる相続の時にも不動産の書類はまとめておく方がよいので。

これにてこの相続登記シリーズは終了いたします!