【第30章】変化の時代にこそ不可欠な「超長期」の時間軸

本章で紹介するのは「生態学=生物と環境の間の相互作用を研究する分野」である。生態学は、生態系を1つの大きな「生物の社会システム」と見なし、生物をその一員ととらえる。世界標準の経営学では、企業の大きな社会システムを一員と見なし、生態学の知見を応用する分野があるのだ。

その中でも最もよく知られる組織エコロジー論を以下に説明する。

組織エコロジーの前提

組織エコロジーの応用範囲は広いが、組織エコロジー全体で共有している前提は3つある。

1.企業の本質は変化しない

組織エコロジー理論は業界全体を社会とみなし、「一度生まれた企業はある程度その形が形成されると、生涯その本質は大きく変化しない」と考える。

企業が変化できない理由は2つある。第一に外部要因として、認り心理学の「限定された合理性」がある。人・組織は認知に限界があるので、環境は変化しても自身はそれに対応した大きな変化は出来ない。この硬直性をイナーシアと呼ぶ。(第16章を参照)第2に外部要因としてレジティマシー(正当性)がある。企業・組織が一度「正当・常識」に染まるとそこから変化することは難しくなる。

2.自然選択のメカニズム

ダーウィンは「生物は、生まれる時にランダムに遺伝変異が起こる」と主張したように、企業においても多様な企業が生まれる。これを「多様化」(variation)と呼ぶ。そして、外部環境に変化が生じた時その変化に適応できるものだけが生き残り、対応できなかったものは「選択・淘汰」(selection)されていく。これが自然・選択の法則であり、最終的に生き残った企業を「生き残り」(retention)と呼ぶ。

この一連の流れ「多様化」→「選択・淘汰」→「生き残り」の頭文字をとってVSRメカニズムという。

3.超長期視点

このような変化をとらえるためには「組織エコロジー理論」は極めて長期的な視点を取る

派生1:密度依存理論

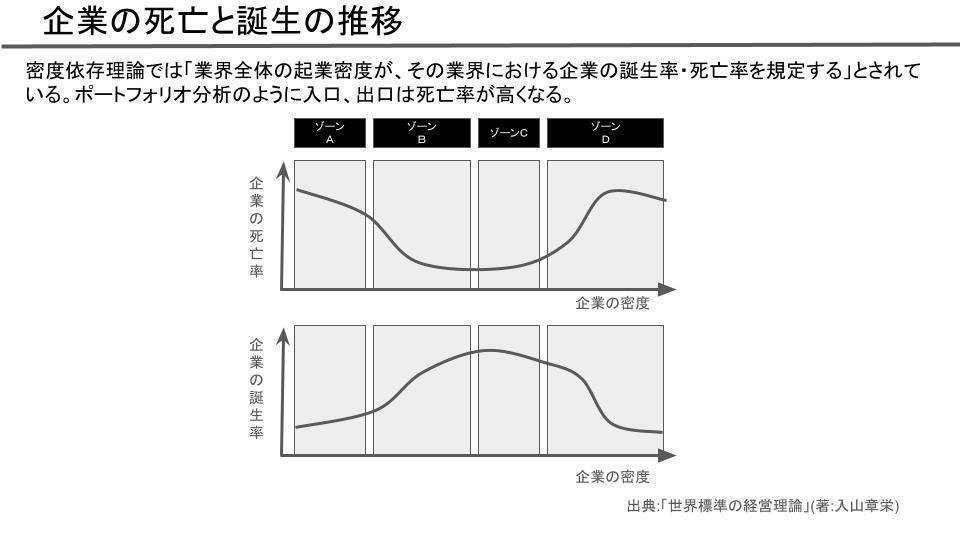

密度依存理論では「業界全体の起業密度が、その業界における企業の誕生率・死亡率を規定する」とされている。これは、個体数が多くなると資源が不足して、個体数にブレーキがかかるためであり、「密度効果」と呼ぶ。

例えば、料理レシピサイトのクックパッドは1998年に誕生後2006年までの10年は利用者100万人に過ぎなかった。しかし、そこから2016年までの月次利用者数は6300万人に達した。60倍以上に増えたのだ。このような現象を「指数的な拡大」と呼ぶ。この爆発的な拡大の背景には、2010年代にスマートフォンが一気に普及したことが背景として挙げられる。(2016年利用者の約7割がスマートフォンを使用)。ここで、Aゾーンでは死亡率が高いので参入が避けたいが、ゾーンCに突入すると今度は個体数がピークを越えてしまうので死亡率が高まる。そのため、企業・組織はゾーンBの期間に参入することが望ましいと言える。

年齢依存の仮説

生態学において、魚のように卵を多量に産む種は、多くが卵・幼魚のうちに死んでしまう。一方、親が一匹一匹大事に育てる哺乳類は幼児の死亡率が低い。これを発端に「企業は幼い方・若い方が死にやすい」という主張がある。では、どうすれば生き残れるのか、これに必要なのはレジティマシーの獲得である。1つ目は、周囲との社会性を高めることだ。生まれたばかりの動物のように、群れなど周辺環境のルールを知り、自身の立ち位置を理解し、群れに溶け込むことだ。そうすることで、周囲のサポートを受けられ生き残る確率が高まる。2つ目に企業の場合には再生産可能性と説明責任・透明性が必要となる。これには16章で説明した「組織のルーティン化」が欠かせない。ルーティン化することで、外部プレーヤーからの信頼を得て信頼を得て生き延びることが可能になる。

そして、「企業は年をとるほど、レジティマシーが高まるので社会のサポートを受けやすく、死亡率を下げられる」ことになるが、それは前提として企業の周囲の環境変化がゆるやかであることが不可欠である。仮に環境変化が速い場合には、その勢いに耐えられない可能性も出てくる。

捕食の範囲の理論

生態学では「他生物との過度な捕食競争を避けられ、繁殖するのに適した生物の捕食範囲」という考えがある。企業において重要なのは「ゼネラリスト」と「スペシャリスト」の違いだ。

生態学では一般にゼネラリストの動物同士が餌の獲得競争を行う傾向が知られている。肉なら何でも捕食するライオンは他の「肉食のゼネラリスト」であるチーターはハイエナと競合しがちだ。他方でスペシャリストのアリクイやコアラは餌を取り合わない。そのため、スペシャリストは捕食範囲を守り、生き延びやすくなる。企業で言えば大型のゼネラリストより、ニッチ市場のスペシャリストが生き残りやすいと言える。

これからの時代、メガトレンドを知り、生態系を生き延びる

現代の日本企業が抱える課題の1つに「自社の所属する業界が古く、成熟してしまっている」ことがある。成熟した業界から他の業界に渡り歩くにあたっては、考えるべき2つのポイントがある。第1に次の生態系に移る際には、ゾーンAもしくはB移るということだ。(ゾーンC・Dは死亡率が高まる)。第2にこれまでのルーティン(DNA)が活かしやすい生態系に移動することだ。一度確立された企業のDNAは大きく変えられないのだから、その「DNAが選ばれやすい」生態系・環境に進まなくてはならない。

欧米のグローバル企業の多くは過去20年で10%台後半の高いROEを安定して叩き出しつつ、事業ポートフォリオは驚くほど入れ替わっている。

例えばシーメンスは2000年代初頭まで主力事業だった情報通信や自動車部品から2000年代後半に早々に撤退し、現在はエネルギー、工業部品、ヘルスケアなどが主力事業となっている。日本でこのような事業展開が出来ている企業は見かけない。なぜなのか。

これは「メガトレンド」の視点が足りないためだと筆者は考えている。すなわち、3年の中期ではなく20年、30年場合によっては50年、100年先まで見据える超長期トレントを経営陣が共有し、認識を一枚岩になることだ。

先ほど例に出したシーメンス100年委員会ともいえる以下のような目がトレンドの予測がされている。

【シーメンスの想定するメガトレンドの例】

人口動態の変化

2050年に退職者が現在よりも10億人増加する

都市化

2050年に発展途上国および新興国の年の人口は現在よりも30億人増加する

デジタルの変革

2035年までにマイクロチップの計算能力、記憶容量、およびデータ変換速度は、現在よりも1000倍も高くなる。

資源不足/機構の変化

現在の経済システムがこのまま続くならば、資源とエネルギー消費のために2050年までに3つの地球が必要になる。

生物と企業の違いは、後者は環境から一方的に制約されて選ばれるのではなく、自ら生態系を渡り歩き、生き抜ける点だ。その期店の「思考の軸」として、組織エコロジー理論のもたらす示唆が非常に大きい。

考えてみると、日本は世界の端っこの島国であり、グローバルの長期的な視点なんて考える視座自体がなかったように思う。良い面でみれば、段々とグローバルに活躍する人が出てきて、グローバルX長期の視座を持つ人が出てきている現状は日本の将来を期待できるということかもしれない。