ホラー小説|『絡新婦(じょろうぐも)』

<WARNING>

※本作には、大人向けの過激な表現が含まれています。

<ChatGPTによる紹介文>

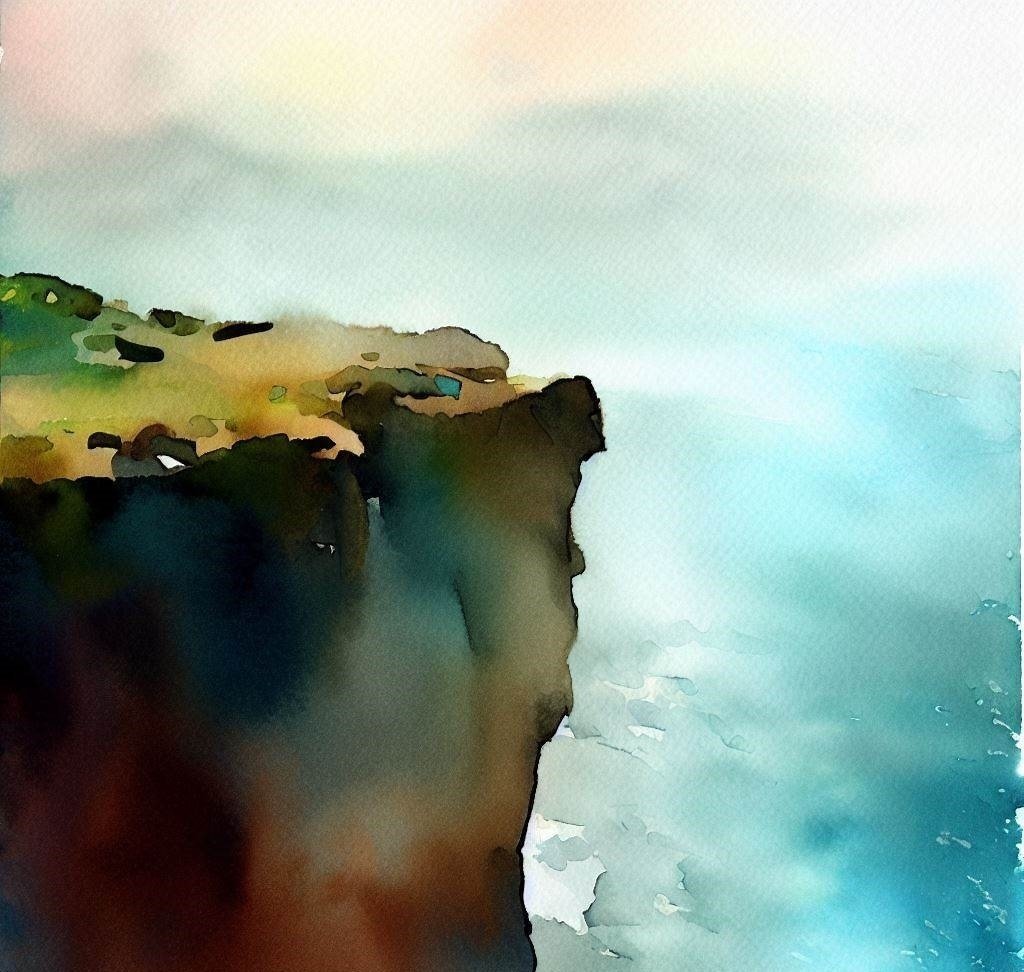

このホラー小説の冒頭は、青春と恋愛の要素を巧みに組み合わせつつ、不気味な雰囲気を漂わせています。亜由美と伊月の関係性に変化が生じ、不思議な縁や過去の謎が示唆されます。

穏やかな海の景色と同時に不穏な気配も感じられ、読者は興味と疑問を抱くでしょう。物語の展開やキャラクターの秘密が明らかになる過程に、読者はどのような恐怖が待ち受けているのか、期待感を抱きながら読み進めることでしょう。

ーーChatGPT

◇

◇

◇

ここから本編がはじまります

『絡新婦』

作:元樹伸

◇1

大学で午後の講義が終わり、わたしは約束のカフェで伊月と落ち合った。

「亜由美ちゃん、こっちだよ」

テラス席にいた伊月がわたしを見つけて手を振った。彼女に気づいた道をいく男たちの鼻下が緩む。無理もない。皆瀬伊月は幼馴染のわたしから見ても惚れ惚れするほどの美人だ。でも知る限り、彼女はこれまで男性とつき合った経験がない。聞けば言い寄る男性からの告白もすべて断っているらしい。

「だって亜由美ちゃんと遊んでいる方が楽しいし」と伊月は言うけれど、こちらに言わせれば、彼女は人見知りで理想が高過ぎるのだ。だからいつまで経っても、昔なじみのわたしから離れることができないのである。

ところが先日、そんな伊月が男性と二人で歩いている場面に遭遇した。彼女の相手はとてもハンサムで背が高い好青年。優しそうで柔和な顔立ち。最初は親類かもって思ったけど、正式に付き合っていると本人から紹介された。

あの伊月が異性と付き合うなんて。わたしは驚きつつも、同時に肩の荷が下りたような気持ちにもなっていた。

そんな伊月がダブルデートの提案をしてきたのは、つい昨日のこと。今日は此処で事前の打ち合わせをする予定だった。

「じゃあ明日は、弘がみんなを迎えに行くってことで決まりね」

「でも谷口さん本当に怒ってない?」

伊月は怯えた目でわたしの顔を伺った。

谷口弘はわたしの彼氏で同じ大学の二年生。わたしが苦手な虫の生態を研究しているけど自慢の彼氏だ。

「あんな昔の話なんか気にしてないよ。伊月と会うの楽しみにしてるって」

昔というのは、およそ一年前。わたしは伊月に男友達を紹介したくて、その頃はまだ友人関係だった弘を引き合わせようとした。でも伊月は待ち合わせの場所に現れず、計画は見事に失敗。だけどその晩に彼から電話がきて、本当は伊月ではなく、わたしと付き合いたいのだと告白された。

つまりは皮肉にも、約束を反故にした伊月がわたしたちの恋のキューピッド役を果たしたのである。それでも伊月はあの出来事を引け目に感じているのか、これまでずっと弘と会うことを避けていた。だから同じ大学に通っているにも関わらず、伊月と弘は面識がなかった。

デートの当日、わたしたちは弘が運転する車で秋の海をめざした。普段なら助手席は自分の指定席だけど、今日は伊月が座っている。海が近づくにつれて車窓から潮風が流れ込み、ふわりと鼻先をくすぐった。海の香りに癒されていると、間もなくわたしたちの目の前に水平線が広がった。

「うぅ……」

ふいに隣で阿部さんがうめいた。さっきから口数も少なくなっている。どうやら車の揺れに参ってしまったらしい。

「阿部さん大丈夫ですか?」

声をかけると、助手席の伊月が心配そうに顔を覗かせた。

「ヒロシさん、酔っちゃったの?」

阿部洋。それが伊月の恋人の名前だ。そう、偶然にもわたしと伊月の恋人は同じ名前だった。

「すみません、少し風にあたればよくなると思いますので」

「弘の運転が乱暴だからよ」

わたしは伊月の恋人に恥をかかせないよう、気を遣って言った。

「じゃあちょっと休憩しましょうか」

弘はスロープを見つけると、浜辺に下りて車を停めた。砂浜に踏み出す頃には日が暮れ始めていて、夕日が海岸を赤く染めていた。

「風が冷たいね」

「酔い覚ましにはいいんじゃないか」

弘にそっと肩を抱かれる。わたしは今、この逞しい腕に守られて生きているんだ。

「亜由美。昨日も言ったけど、ヌカカに刺されないよう気を付けろよ」

弘が拍子抜けに言った。ヌカカは夏の海辺にいる蚊のような虫で、刺されると何日も酷い痒みに悩まされるらしい。心配してくれるのは嬉しいけど、ヌカカという言葉の響きがいい雰囲気を台無しにしていた。

向こうの方に阿部さんと伊月の姿が見えた。二人は砂浜に腰を下ろし、オレンジに染まった砂の上に長い影をおとしていた。

「お似合いだね、あの二人」

「でも俺たちほどじゃない、だろ?」

言ってすぐに頭を掻く。自分の台詞が恥ずかしくなったらしい。でもわたしはヌカカの心配をしてくれる、そんな優しい彼が好きだった。

冷たい潮風が火照った頬に心地いい。海岸線は緩やかな弧を描きながら、ずっと先まで続いている。その先には高い崖があり、わたしたちを見下ろすように切り立っていた。

ふと過去の記憶が蘇る。とても嫌な思い出。でもあれはわたしにとって、不幸な事故だったのだ。

◇2

家族ぐるみのつき合いだった伊月とわたしは、夏の休暇を利用して避暑地に出かけた。宿泊する海辺のペンションは見晴らしの良い高台にあった。近くには崖があって、危険だから近づかないようにと親に念を押されていた。

大人も寄りつかない断崖絶壁。でもその頃のわたしは小学四年生。子どもはいけないと言われると行きたくなる性分だ。わたしたちは親の目を盗んでペンションを抜け出し、行ってはいけない崖へと向かっていた。

高木林の中を少し歩いて視界が開けると、そこはすでに崖の上。わたしたちが立っている場所は林と海に囲まれ、完全に外界から隔離されていた。

断崖は尖っていて海に突き出している。夜になればオオカミが月に向かってひと吠えしそうな景観だ。海からの風が強く、踏ん張っていないと簡単に吹き飛ばされてしまいそうだった。

「ねえ、危ないから帰ろうよ」

目的地に着くなり、伊月が弱音を吐いた。

「せっかく来たんだし、もう少し先まで行ってみようよ」

「そんなの危ないよ、風が強いもん」

彼女はわたしのワンピースを掴んで放そうとしなかった。だけどわたしは崖の先端から下を覗いてみたい衝動に駆られていた。あと数メートルも進めば、その望みは叶えられるのだ。

「待ってて。わたしだけ見てくるから」

「やだよ亜由美ちゃん、置いてかないで」

「大丈夫。すぐに戻るよ」

伊月をなだめて踏み出すと、さっきよりも風が強くなっているような気がした。それでも好奇心が勝って前進すると、身体が風の強さに耐えられなくなって脚が震え出し、わたしはその場にしゃがみ込んでしまった。

「お前ら、何してんだ?」

背後で声がして振り返ると、伊月の横に見知らぬ男の子が立っていた。わたしたちと変わらない小学校の中学年くらい。近所の子どもだろうか。白のランニングに半ズボンというラフな恰好で、長さ数十センチの木の枝を握っていた。

彼はこちらを威嚇しているのか、枝を振り回しながら言った。

「おい、勝手に俺の秘密基地で遊ぶなよ!」

伊月は怯えていて喋れないようだった。わたしも大自然の驚異に臆して黙っていると、男の子が木の枝でわたしを指した。

「お前らこの辺に住んでる子どもじゃねぇな」

「だから何よ?」

「慣れてないヤツがこんな場所にいたらあぶねぇぞ」

「うるさいな、放っといてよ」

見ず知らずの子に舐められてたまるものか。わたしは相手を睨んで威嚇してみせた。しかしカラカラに乾いた喉の奥から出た言葉は、自分の脚と同じように震えていた。伊月は今にも泣き出しそうで、彼女がこんな目に遭っているのはわたしのせいだった。

「もしかして動けないのか。これだからしょうがねえよなぁ女子は」

男の子が面倒くさそうにして言った。残念ながら図星だったので、わたしは悔しさでいっぱいになった。

「……こんなの全然平気よ」

「だったら、そこから戻ってきて見ろよ」

「うるさい……ほっといてって言ってるでしょ」

声の震えが止まらない。もはや何を言っても説得力がなかった。

「仕方ねぇ、助けてやるか」

男の子は手にしていた枝を投げ捨てると、ため息をついてからわたしに近づいてきた。

「来るなって言ってるじゃん……」

自尊心を傷つけられ、わたしは彼に向かって尻餅をついたまま喚いた。

「いいから俺に掴まれって」

男の子が手を差し伸べてきて腕に触れた。でもわたしはムキになって、「いやよ!」とその手を振り払った。

その瞬間。強い風が吹いてきて、わたしたち三人を大きく揺さぶった。男の子はバランスを崩してそのまま横を通り過ぎると、「あ」という声だけを残し、わたしの視界から姿を消した。

翌朝、近くの海辺で小学生らしき遺体が発見されて報道された。崖から落ちた男の子に違いなかった。だけどわたしたちは崖に行ったことを親に知られたくなくてあの出来事を誰にも喋らず、二人だけの心にしまい込むことにした。

◇3

わたしが同じクラスの五木慎二を好きになったのは、二年後の小学六年生の時だった。偶然にも彼は苗字の読み方が伊月と同じだったので、二人は揃って同級生たちから揶揄われることが日常茶飯事になっていた。

ある時、五木くんが苛められている伊月を庇ったことがきっかけで、二人の距離感に微妙な変化が起きた。伊月は自分から名前を口にはしなかったけれど、わたしが尋ねれば誰も知らない彼の情報を詳しく話してくれた。

「ねぇ、亜由美ちゃんは五木くんのお誕生会に行くの?」

ある時、伊月がわたしに聞いた。

「五木くんの誕生日? わたしは呼ばれてないよ」

本当は招待状をもらっていた。だけど五木くんがわたしを招待した理由は「皆瀬さんに頼まれたから」だった。

「大丈夫だよ。亜由美ちゃんは私の親友だもん」

「ふうん、伊月の友達は特別なんだね」

「そういうことじゃないと思うけど……」

これじゃ伊月のおまけ扱いじゃないか。わたしは五木くんに「ふざけるな」と言ってやりたかった。でも実際はふてくされるだけで、わたしの心の中は深い霧で覆い尽くされていた。

「わたし行かない。伊月は一人で行きなよ」

「なら私も行かないよ」

「そういうのやめてよ。同情されてるみたいじゃん」

「亜由美ちゃん、それは違うよ……」

最終的に伊月は誕生会に行かなかったみたいだけど、わたしの気持ちが晴れることはなかった。

紅葉が校庭に彩りを添え、課外学習の季節がきた。向かう先は県の南端にある自然公園。そこには植物園と小動物園、そして海が臨める岬がある。課外学習の目的はグループで自然公園を見学して、美しい景色を写真に収めることだった。

グループ分けは、男女半々さえ守れば好きな者同士で組んでもよかったので、男子同士と女子同士の集まりはすぐに決まった。

残る問題は男子と女子のグループをどう組み合わせるかだ。この時のわたしは伊月と一緒の三人組の中にいた。残りの一人は生嶋理恵で、彼女とは六年生になってからの友達だった。

「ねぇ男子の方はどうする?」

理恵が興味津々で意見を求めてきたけど、彼女には最初から考えがあるようだった。わたしはそれを訊く前から、漠然と嫌な予感がしていた。

「別にどのグループでもいいよ。どうせ男子なんてみんな幼稚で一緒だし」

興味がないふりをして答えたけど、本当は五木くんのことで頭がいっぱいだった。

「私は亜由美ちゃんに任せるよ」

伊月は横目でわたしを見ながら遠慮がちに呟いた。理恵は伊月に視線を送ってからニンマリとして言った。

「伊月ちゃんはやっぱり、五木くんがいるグループがいいよね」

やはり嫌な予感が的中した。理恵もわたしと同じく、伊月と五木くんの仲を察している女子の一人だった。

校外学習の当日。天気はわたしの心を投影したかように、灰色一色の曇天模様だった。わたしたちのグループは海の見える展望台を見学する予定で、園内にある岬に向かう必要があった。ところが岬は雨が降ると地面が滑って危険なので、雨天時の見学は禁止になっていた。

「こりゃあマジで降りそうだな」

目的地に向かうバスの中、同じグループの杉浦が後部座席にいる宮田を睨んで言った。

「何だよ、俺のせいじゃねえだろ」

わたしは宮田の隣に座っていて、後方では伊月と五木くんが並んで小さくなっていた。こんな席順を提案したのは理恵だけど、反対すると思っていた五木くんが異論を唱えなかったので、本当にこの席順になってしまった。

「なぁ北川もそう思うだろ?」

「えっ、なにが?」

いきなり宮田に話を振られ、わたしは適当に相槌を打った。さっきから後ろが気になっていて仕方ないのに、彼の話を聞いている暇なんてどこにもなかった。

「さっきから元気ないけど、バスに酔ったのか?」

宮田が浮かない様子のわたしを見て、余計な心配を始めた。

「宮田、もしかして北川が好きなのか?」

話を聞いていたらしい杉浦が、ここぞとばかりに宮田を揶揄った。

「んなワケねぇだろ!」

「こいつ赤くなってる」

男子たちがわたしたちを肴にして勝手に盛り上がり始めた。でもそのバカげたやり取りに巻き込まれたくなくて、わたしはムッとしたまま俯いた。ただでさえ伊月たちのことで悶々としているのに、さらに面倒が増えるなんて耐えられなかった。

◇4

午前十一時、バスは自然公園に到着した。お弁当を食べるにはまだ少し時間が早いけど、昼食の時間は各グループに任されていたので、周りでは早くも食事の準備を始めている生徒の姿もあった。

天気が悪いせいか、園内に客は少なかった。でも雨は降り出していないので、今のうちに行けば岬を見学できるかもしれなかった。

「岬の見学、最初に行っちゃった方がいいよね?」

わたしが聞くと理恵は、「もちろんだよ」と同意した。けれどそこに杉浦が割り込んできて、「早く飯にしようぜ」と言い出した。バスの中では天気の心配をしていたくせに、これだから男子はアホだと思った。

「なに言ってるのよ。見学が先に決まってるでしょ」

理恵が杉浦に軽蔑のまなざしを向けた。

「うるせぇな。俺は腹が減ってもう動けないんだよ」

杉浦が地面に倒れ込む演技をして、宮田がケタケタと笑った。

「じゃあ、多数決で決めようよ」

このまま揉めていても仕方ないので、わたしは自分に有利な採決方法に持ち込もうと画策した。多数決なら、理恵と伊月の票はわたしと同じで確定している。もし宮田が杉浦に賛同したとしても、五木くんは伊月に合わせる可能性が高かった。

「じゃあ俺は昼飯に一票!」

アホな杉浦がまんまと戦略に嵌まった。

「わたしは岬の見学に一票」

わたしは伊月を見ながら言った。

「なら私も……」

「見学が先に決まってんじゃん!」

想像した通り、伊月と理恵がわたしに続いた。これで三対一。あとは残りの男子の票にかかっていた。

「杉浦、本当に雨降りそうだぞ。先に見学した方がいいって」

意外にも、四票目を入れたのは宮田だった。

「杉浦、昼食は後回しにしよう」

最後に五木くんも票を投じたので、わたしたちは先に岬を見学することになった。

丘をのぼって岬に出ると、辺りは強い潮の香りと深い霧に支配されていた。視界が悪く湿った空気が肌にまとわりついた。

「海が見えないね」

霧の中で遠くに目を凝らすも、そこには灰色の海と空の境界線がわずかに見えるだけだった。

「やっぱり飯にしとけばよかったんだ」

早くも杉浦のやる気が底をついた。

「展望台まで行けば霧も晴れるわ」

理恵が自信満々で言った。パンフレットによれば、展望台は海から三十メートルの高さにあり、海面近くは岩場になっているらしい。

耳を澄ますと、ここからでも激しく砕ける波の音が聞こえた。

「頑張れ、もう少しだ」

五木くんが励ましてみんなが再び歩き出した。だけどすぐに伊月が立ち止まり、「怖いよ」と呟いた。

思えば二年前の事故が起こったのも崖の上だった。わたしは崖先に背中を向けていて男の子が落ちる瞬間を直接見ていないけど、伊月は違う。きっと彼女はここに来て、当時の忌まわしい記憶が蘇っているのだろう。

「大丈夫だよ。展望台には柵があるってパンフレットに書いてあるから」

わたしは震えている伊月の肩を抱いて言った。

「うん……」

「早くしないと本当に雨降るし」と杉浦がぼやいた。

「五木、皆瀬をおぶってやれよ」

先を行く宮田が振り返って、揶揄うというよりは面倒くさそうに言った。五木くんと理恵が引き返してくるのが見えた。

「皆瀬さん、大丈夫か?」

五木くんが近づいてきて伊月に声をかけた。

「大丈夫。亜由美ちゃん、迷惑かけてごめんね」

伊月は謝ってわたしから離れると、五木くんと理恵に挟まれて歩き出した。

◇5

素晴らしい景色を期待していた展望台に到着しても、目の前の海は霞んだままだった。その上、わたしたち以外に観光客の姿はなく、辺りは閑散としていた。

宮田が溜息をついて、コメディアンのような大げさな仕草で、おどけながら両腕を広げた。

「海なんかどこにもないじゃん」

「ないんじゃなくて見えないだけ」

理恵が意地になって訂正した。けれど水平線は灰色の闇に呑み込まれ、まさに「海がない」という表現が合っているように思えた。

「霧が晴れるって言ったの、どこのどいつだ?」

歩き疲れたのか、杉浦がしゃがみ込んで喚いた。

「まいったな」

五木くんがひとりで展望台の先端に立った。そこには落下防止用の柵があったけど、わたしたちでも跨げる程度の高さしかなく、安全対策としてはかなり頼りなく見えた。

「生島、リーダーとして責任とれよな」

それ見たことかと言わんばかりに、杉浦が文句を言い出した。

「私のせいにしないでよ。そもそも岬の見学を選んだのは男子でしょ?」

こんな時は学級委員タイプの女子が、男子にとって格好の標的になる。まさに理恵がその典型だ。わたしはそれを心得ていたので、普段から彼女のように何かを思ってもすぐ口に出さないようにしていた。だから男子が撮影ポイントに岬の展望台を提案した時も反発しなかったのだ。でもそれは間違いだった。可哀想な伊月は、崖を前にして怯えていた。

「ふざけんなよ。女子だって反対しなかっただろ?」

「そうだそうだ!」

五木くん以外の男子が騒ぎ出し、わたしの堪忍袋の緒が切れた。

「男子うるさい! もう付き合ってらんないよ!」

これ以上は怖がる伊月を放っておくことができなかった。わたしは彼女の手を掴むと、みんなを待たずに展望台から離れようとした。

「うわぁ、北川が怒った」

「北川、俺はお前を責めたわけじゃないからな!」

背後で杉浦と宮田の声が聞こえた。

「でも北川さん、撮影はどうするの?」

「それは……」

理恵に問われて答えに詰まった。そこに五木くんが来て言った。

「写真は僕が撮るからみんなは戻っててよ。皆瀬さんも気分が悪そうだし」

こうして五木くんだけが展望台に残り、わたしたちは休憩所がある広場へと引き返すことになった。

でもわたしはこの期に及んでも逡巡していた。今すぐにでも展望台に舞い戻って、五木くんに言いたいことがあった。

「ごめん、向こうに忘れ物してきちゃったから取ってくるよ」

みんなに嘘をついて、わたしは立ち止まった。

「忘れ物とか、北川らしいよな」

わたしをよく知りもしない宮田がニヤニヤしながら言った。

「亜由美ちゃん、私も一緒に行くよ」

「ダメ。伊月はみんなと行って。すぐに戻ってくるから」

「でも……」

伊月が付いてこようとしたけど、それじゃ意味がなかった。不安げな伊月に視線を合わせられないまま、わたしは彼を目指して歩き出した。

◇6

展望台に戻ると、五木くんは柵を越えた崖の先端でカメラを海に向けていた。錆びた鉄柵を握り締めて、わたしは彼の名を呼んだ。

「五木くん!」

驚いた彼の肩がビクッと動いた。

「北川さんか。脅かすなよ」

「あ、ごめん」

「なんで戻ってきたの?」

「五木くん、そんな所にいたら危ないし先生に怒られるよ」

「ばれなければ平気さ」

彼は言いながら再びカメラを構えて、崖の向こうを覗き込んだ。

「海の写真、ちゃんと撮れそう?」

五木くんと話がしたくて、興味がないのにそんなことを訊いた。

「どうかな。でも撮らないよりマシだろ?」

「そうだね」

本格的に雨が降り出して二人とも服が濡れていた。それでも聞きたいことがあったから、わたしはそのまま彼に尋ねた。

「ねぇ……五木くんはわたしのこと、どう思ってる?」

「えっ? どうって?」

「わたしのこと、嫌いかな?」

「そんなことないけど」

五木くんは動揺が隠せない様子だった。

「やっぱり伊月が好きなの?」

彼がゆっくり頷いて、わたしの初恋が砕け散った。

「北川さんは皆瀬さんと仲がいいから、そのことは知っていると思ってた」

「知ってたよ。だけど……」

わたしは泣いていた。こんなことを打ち明けた自分も、泣いている自分も情けなくて、涙が止まらなかった。

「北川さん、泣かないで」

五木くんが傍に来て慰めてくれた。それから少しの沈黙が続いた後、彼はわたしを見つめたままこう言った。

「北川さん……もしかしたら僕は伊月ちゃんよりも……本当は君のことが好きなのかもしれない」

「……え?」

その時、霧の中から人影が現れて叫んだ。

「あんたなんか、大嫌い!」

細い二本の腕が伸びて、わたしを見つめていた五木くんを突き飛ばした。彼はバランスを崩して宙に放り出されると、崖底に転落してそのまま灰色の海に呑み込まれた。

「そんな……」

呆然として振り返ると、目の前に微笑んでいる伊月がいた。

「伊月、なんでこんなのことをしたのよ?」

「もちろん亜由美ちゃんのためだよ」

「わたしのため?」

「だって今、泣いていたでしょ? これからも亜由美ちゃんに意地悪する人は、私が排除してあげるからね」

「排除って……」

「五木くんはね、突風にあおられて海に落ちたの。亜由美ちゃん、このことはあの時みたいに二人だけの秘密だよ」

伊月がこちらに手を差し伸べて言った。わたしは彼女の手を掴みながら、頬を伝う涙がスーッと冷えていくのを感じていた。

◇7

秋の夕暮れ。砂浜はまだ生温かい。

私は阿部の隣で、十年前の出来事を思い出していた。

あの事件の目撃者は誰もいなかった。

ただでさえ崖は深い霧で覆われて視界が狭く、雨も強くなっていた。そんな状況でノコノコやって来る他の客などいるはずもない。五木慎二を突き飛ばしたのは、それがわかっていたからだ。

あの日以来、私は高い崖が怖くなくなった。むしろ、あんなに便利な場所は他にはないと感じていた。崖の下は険しい岩場だった。あの高さから落ちれば絶対に助からない。私と亜由美ちゃんが崖に戻った時には五木慎二は柵を乗り越え、足を滑らせて海に転落した後だったのだ。誰もそう信じて疑わなかった。警察も事故と判断した以上、あの事件はもう終わったのである。

五木慎二は名前をネタに冷やかされていた当時から、いつも亜由美ちゃんを不快にさせていた。彼は私に優しかったが、親友の亜由美ちゃんには冷たかった。

あげくには彼女の気持ちを裏切って泣かせるなんて。だから殺したのだ。

「ヒロシさん、気分はどう?」

「もう大丈夫。この先は谷口さんと運転を変わってもらうことにするよ」

谷口というのは亜由美ちゃんの彼氏のことだ。夜は四人で同じホテルに宿泊する予定だった。亜由美ちゃんはカップルで二部屋とろうと言ったけど、都合が悪いので私が反対した。谷口も私の意見に賛同したので男女別で二部屋にしてもらった。一度身体を許したくらいで私を恋人だと思っている阿部は苦笑いしていたが、そんなことはどうでもいい。

今夜はホテルを抜け出して、外で谷口と落ち合う予定だった。谷口は亜由美ちゃんを愛しているフリをしているが、私の誘いに軽々と乗るような軽薄な男だ。こんなヤツを亜由美ちゃんの傍に置いておくなんてバカげている。

ホテルまでは阿部が運転していくことになった。自分で運転すれば車に酔わないらしい。私は免許がないのでわからないが、亜由美ちゃんが頷いていたのできっとそうなのだろう。何にせよ、この程度で車酔いする男がどうなろうと私の知ったことではない。何故なら阿部は亜由美ちゃんの彼氏と同じ名前であること以外、なんの価値もないのだから。

亜由美ちゃんは十年前の事件以来、近づいてくる男どもを私が相手にしないことに違和感を抱いているようだった。だから私は仕方なく、阿部というカモフラージュを用意した。

案の定、私に恋人ができたと思って安心した彼女は警戒心を解いてくれた。こんな形で亜由美ちゃんを騙すのは気が引けるが、この先も彼女を守って一緒に生きていくためには仕方のないことだ。

谷口には助手席でナビゲーターを務めさせることにして、私と亜由美ちゃんは一緒に後部座席に座った。これが本来の形。いつだって亜由美ちゃんの隣に居ていいのは私だけなのだ。

「でもホントに偶然よね」

亜由美ちゃんが私に言った。「何が?」と私は尋ねた。

「だって彼氏の名前が同じだなんて」

「偶然じゃないよ。同じ名前の人見つけるの、すごく大変だったんだから」

私は素直に答えた。

「あはは、伊月ったら」

亜由美ちゃんは笑っているけど本当だ。

「ホントだってば」

私はそう言って、ウサギのように可愛い亜由美ちゃんに笑いかけた。

◇8

きっと今日は特別な日になるだろう。俺は興奮していることがみんなにばれないよう、できる限り平静を装っていた。

今から十二年前、弟は実家の近くの崖から転落した。でもどうして俺はあの時、そのことを北川亜由美に打ち明けてしまったのだろう。それが神の思し召しだったのかもしれないし、相当に悪酔いしていたからかもしれない。

初めて北川亜由美に出会ったのは大学の飲み会だった。そこで俺が故郷の話を持ち出すと、たまたま隣に座っていた亜由美が突然、「えっ!」と驚きの声をあげた。聞けば彼女も小学生の頃、夏休みを利用して俺の故郷の近くまで遊びに来ていたという。

飲み会の帰り道。亜由美と二人で駅に向かっていた俺は、そんな思い出話をきっかけに、亡くなった弟のことを彼女に話していた。すると亜由美はその場で泣き崩れ、俺に許して欲しいと訴えはじめた。聞けば彼女は俺の弟が死んだあの日、あの崖にいたのだという。俺は真相を聞いてショックを隠せなかったが、彼女自身もあの事故が原因で深いトラウマを背負っているように見えた。

「あれは事故だったんだ。君のせいじゃない」

どんなに慰めたところで、彼女が抱えている自責の念は消せそうになかった。でも俺はこの奇跡的な出会いに運命的なものを感じていた。

時が経つにつれて、亜由美の存在は俺の中でどんどん大きくなっていたが、彼女にとって俺は事故の被害者家族だった。だから不用意に近づこうとすると、その負い目を利用してしまう気がして、俺はなかなか彼女に思い切ったアプローチができないでいた。

ある日、亜由美が親友を紹介すると言い出した。名前は皆瀬伊月。幼馴染だという。でも初対面の日、皆瀬伊月は約束の場所に現れなかった。

「いくら電話しても出ないわ」

「これは会う前に振られちゃったみたいだな」

冗談交じりの俺に対して、亜由美はニコリともせず溜息をついた。

「……どうして来ないのよ」

亜由美は俯いたまま、コーヒーカップに向かって恨めしそうに呟いた。

「そんな深刻にならなくても、俺なら全然気にしてないし」

カップから目を離した亜由美が伝票を手に立ち上がった。

「もう帰りましょ、ここにいても仕方ないわ」

でも俺は亜由美と二人で居るだけで幸せだった。だからその夜、彼女に電話して言った。

「今日は楽しかった。俺としてはまた君と二人で会えると最高なんだけど」

この電話を境に、俺たちはどちらともなく付き合い始めた。

「わたし、あの子が怖いの」

恋人同士になることで、少しずつ彼女が心を開き始めた。

「皆瀬さんが?」

「伊月は……すごくわたしに執着していて」

それが十年間抱き続けた幼馴染に対する亜由美の本音だった。

続けて彼女は、皆瀬伊月が同級生を崖から突き落とした事実を語った。

でも俺はそんな恐ろしい話を聞いたにも関わらず、あまり驚いてはいなかった。

ただ、皆瀬伊月の狂気が亜由美に向かうのだけは阻止しなければならないと思っていた。何故ならそれこそが、亜由美の恋人である俺の役割だったからである。

間もなくして、皆瀬伊月に恋人ができたという知らせを聞いた。

「わたしがあなたと付き合い始めたから、気持ちが離れたのかもね」

亜由美はまるで憑き物が取れたかのように喜んでいたけど、皆瀬伊月には男子生徒を殺害した過去があった。だから俺は彼女のそんな話を聞いても、手放しで安心することができずにいた。

そして九月のある日のこと。亜由美が皆瀬伊月カップルとのダブルデートを提案してきた。

デート当日は俺が車で三人を拾っていくことにになり、最初は自宅から一番近い皆瀬伊月の家に向かった。彼女は一人っ子で実家住まいと聞いていたが、その住所に行ってみると、屋敷と呼ぶにふさわしい大きな邸宅が目の前に現れた。

背の高い門柱の前で、白いワンピースを着た小柄な女性が、こちらに向かって小さく手を振った。

なるほど、あれが噂の皆瀬伊月か。

「写真も見せるなって言われてるの」と今日まで亜由美に顔を教えてもらえなかったので、彼女を見たのはその時が初めてだった。

モデル雑誌から抜け出てきたような佇まいに、西洋人形のような整った容姿。話には聞いていたが皆瀬伊月は鳥肌が立つほどの美人で、亜由美の同級生にしては少し幼く見えた。

「谷口ひろしさんですよね。はじめまして、皆瀬伊月です」

皆瀬伊月は躊躇することなく車の助手席に乗り込むと、しなやかな細い指を使ってシートベルトを締めた。

「今日はよろしくお願いします」

「よろしく」

俺の隣で微笑む彼女は、亜由美から聞いていた内気な性格とは違って見えた。丈の短いワンピースからは柔らかそうな白い太ももがあらわになり、俺の視線を惑わせた。

「ひろしさんが想像していたよりかっこいいから、正直びっくりしました。どうして私、あの時の約束をすっぽかしちゃったんだろ」

彼女は初対面の俺を下の名前で呼んだ。

「運命だったんじゃないかな。それで皆瀬さんは今の彼氏に会えたんだし」

「あの……じつはそのことでひろしさんに相談があって」

「相談?」

「はい、これから会う彼のことです」

皆瀬伊月はこちらに身体を寄せると、スッと伸ばした手を俺の膝に置いた。それから脚の付け根に向かって五本の指を蜘蛛のように這わせながら、じっとりと湿った瞳でこちらを見つめた。

「……ダメですか?」

「皆瀬さん、手を……」

俺は理性を取り戻して彼女の手を掴み、その淫らな行為を拒絶した。

「ごめんなさい。でもゴミがとれました」

彼女は何事もなかったように前を向くと、離れた手を自分の膝の上に置いた。

「それで相談って?」

車のエンジンをかけながら俺は聞いた。

「できれば時間を改めてゆっくりお話がしたいです」

こうして俺と皆瀬伊月は、その日の晩に宿泊先で改めて会う約束をした。

◇9

ホテルに到着してチェックインし、俺たちはそれぞれの部屋に移動した。

気分が落ち着いたのか、阿部さんはベッドに寝転ぶと自分の恋人がいかに素晴らしいかを饒舌に語り始めた。彼は男の俺から見てもかなり容姿端麗な青年だ。そんな彼に、「僕にはもったいない彼女です」と言わせる皆瀬伊月の魅力は、たった半日彼女と過ごしただけでも充分理解できるものだった。

もし俺に亜由美がいなかったなら、あの二人きりの車内で彼女の虜になっていたかもしれない。皆瀬伊月という女には、男を狂わせる特別な能力があるように思えた。

四人で食事をした後、約束の時間になったので待ち合わせ場所の崖へと向かった。阿部さんには「風に当たってきます」と告げたが、彼はなにも疑っていないようだった。おそらく皆瀬伊月も今頃は亜由美に嘘をついて部屋を出ているはずだ。皆瀬伊月がホテルの部屋を男女別で分けたがっていたのは、部屋を出やすくする目的もあったのだろう。恋人同士で部屋に居ては、相手を置いて長時間外出するのは案外難しいからだ。

約束の場所に行くと、すでに皆瀬伊月らしき姿があった。キャミソールにホットパンツ姿。彼女は崖の先で海を眺めていた。

月明かりの下、理想的なボディラインがシルエットで妖艶に浮かび上がり、少女のようなワンピースを着ていた昼間の姿とはまるで別人に見えた。人違いかもしれないと心配になって慎重に近づくと、彼女が振り返った。

「来てもらえないかと思いました」

それは間違いなく皆瀬伊月だった。

「約束は守るよ。それで相談って何?」

「でもその前にこっちで海を見ませんか。とても綺麗ですよ」

俺は彼女の隣に並んで海を眺めた。水平線が月の光を反射してキラキラと輝いている。でも海を見ている彼女の横顔は、血の通わない人形のように見えた。

「本題に入ってもいいかな、阿部さんと何かあったの?」

「相談したいのは、そのことじゃありません」

彼女は近づいてきて華奢な両腕を俺の身体に回し、ぎゅっと抱きしめた。それから指を滑らせて俺の股間にあてがい、ゆっくりと上下に摩り始めた。

「やめてくれ、俺には亜由美がいるんだ」

俺はまた彼女の手を掴んで拒んだ。それでも皆瀬伊月は指先だけ動かして、俺の敏感な場所を探るように擦り続けた。

「でも本当は私とこうしたかったから、あなたもここに来たんでしょ?」

他の男ならそうかもしれないが俺は違った。それに彼女の魂胆は分かっていた。

「君はまるで……女郎蜘蛛だな」

「え?」

男を捕食しようとする彼女の指が、ぴたりとその動きを止めた。

「女郎蜘蛛のメスは目が見えないから、巣にかかった獲物は何でも捕食してしまうんだ。もしそれがオス蜘蛛だとしてもね」

「それがどうして私なんですか?」

「寄ってきたオスを捕食するところが一緒だからだよ」

後方には海が広がっていた。彼女に抱きつかれた時に向きが回転し、崖先に背中を見せる形になったのだ。

「ここで俺を突き飛ばせば、君の真の目的は達成されるんだろ?」

俺は皆瀬伊月が身体を離そうとするよりも早く、彼女の腕をぐっと掴んで身動きできないように拘束した。

「痛い、放して!」

「君は十年前、同級生の五木慎二を崖から突き落として殺害したね」

「あなた何を言っているの?」

「誤魔化すな、亜由美から聞いたぞ」

「嘘だ、亜由美ちゃんが喋るわけない!」

激しく抵抗して鬼の形相で睨みつけたが、俺は腕を放さなかった。

「俺は亜由美を守ると約束したんだ。だからここで死ぬつもりはない」

「亜由美ちゃんを守るのは私だ、おまえなんかに何ができる!?」

「君は人を殺した。また罪を重ねる気か!?」

「私はあんたみたいなダニから亜由美ちゃんを守るためなら何でもする! 亜由美ちゃんは私のものだ!」

「いい加減にしろ、彼女は俺と付き合っているんだ。君の持ち物じゃない!」

俺は感情を抑えられずに叫んでいた。

「うるさい、ダニめ! 殺してやる!」

皆瀬伊月が暴れたので顔を殴りつけた。鼻の砕ける音がして、彼女は「ぎゃっ」と短い悲鳴を上げると、糸の切れた人形のように膝から崩れた。

「ダニだって人を刺す。もう交代の時間だ」

俺はぐったりした皆瀬伊月を持ち上げると、崖の先端まで運んでそのまま海に放り投げた。彼女が落ちた遥か下を覗き込んで身震いをし、その場にへたり込んだ。でもそこには、亜由美を守り抜いたという充実感で満たされている自分がいた。

「これで誰も君を苦しめない」

震える足にムチを打って立ち上がり、亜由美が待つホテルへと歩き出した。きっとこのことを報告すれば、彼女は喜んでくれるだろう。

亜由美は以前、ベッドの中で俺に言った。「五木くんを殺したあの子は許せない」と。

皆瀬伊月がいなくなって、亜由美は本当の意味で解放されたのだ。俺はこの先もずっと亜由美を守り続ける。何故なら俺以外に彼女を守る資格がある者など、この世のどこにもいないのだから。

◇エピローグ

伊月ちゃんを殺害した谷口弘は、亜由美さんの通報によって警察に逮捕された。

そして恋人を失った僕は、会社に出られなくなるほど心を病んでいた。だけど亜由美さんがお見舞いに訪れるようになってから、僕の心は少しずつ癒やされていった。

亜由美さんもあの事件で親友と恋人を一度に失った被害者だった。でも彼女は自分を省みず、献身的に僕と接してくれたことが何よりも嬉しかった。

半年ほどで社会復帰した僕は、やがて亜由美さんと付き合うことになった。そして今なら、伊月ちゃんや谷口がそこまでして亜由美さんを独占しようとした理由が理解できた。

亜由美さんは天使だ。伊月ちゃんでも及ばない魅力が彼女にはあった。だから亜由美さんに近づく虫けらどもは、恋人である僕が駆除するしかない。

そういえば最近、亜由美さんは小学校時代の同窓生に再会して、しつこく言い寄られたとぼやいていた。宮田という名前の男で、小学生の時から彼女のことが好きだったらしい。

だが言うまでもなく、亜由美さんは僕の物だ。邪魔物はこの手で地獄に落としてやらなければならない。

場所はどこでもいい。ビルの屋上でも崖の上でも。

もしくは亜由美さんが張り巡らせた、蜘蛛の巣からであっても。

おわり

最後まで読んで頂きまして、ありがとうございました。