「ストップ・メイキング・センス」

ブログ移動しました。

virgiltx.hatenablog.com

この映画の撮影を担当したジョーダン・クローネンウェスは「ブレードランナー」やビートルズの映画も撮っているが、「ストップ・メイキング・センス」が一番好きだと言ったそうだ。あながちお世辞でもないだろう、と普通に思えるほど奇跡のような映画。

以下は、DVDに収録されたバンドと監督によるコメンタリーと記者会見映像、いくつかの記事、YouTubeパトロールで仕入れた情報です。

製作のきっかけ

LAでツアー中だったトーキング・ヘッズのライブを観たジョナサン・デミ監督が、「このまま映画にできる!」と思い、バンドにアプローチした。当時監督にはまだ大きなヒット作はなかったが、バンドは「メルビンとハワード」を観て好きだったそうだ(日本では未公開、未ソフト化。WOWOWで放送歴あり)。映画化について話したとき、デヴィッド・バーンは「それで、ほかのコンサート映画とは違うものを作るんだよね?」といきなりジャブをかましてきたので、監督は気取ったやつだなと思いつつ「えーと、君とバンドの演奏を僕が監督して撮るんだ」と返答したとか。ポール・トーマス・アンダーソンとの対話(13:52から)の中でこの会話を再現する監督は、デヴィッド・バーンの真似をしている。あの話し方は思わず真似するよね・・。この動画ではちょっと冗談めかしているけど、ほかのインタビューでは、まさに的を射た質問で、ちょっと焦ったと回顧している。デヴィッド・バーンは、アメリカン・ユートピアとストップ・メイキング・センスの製作においてどちらが大変だったか聞かれたとき、ストップ・メイキング・センスは大変だったが、アメリカン・ユートピアは周りの人と協力してできたのでそれほどでもなかったと答えている。コントロールフリークだった当時は、それなりに衝突があったのかもしれない。

タイトル

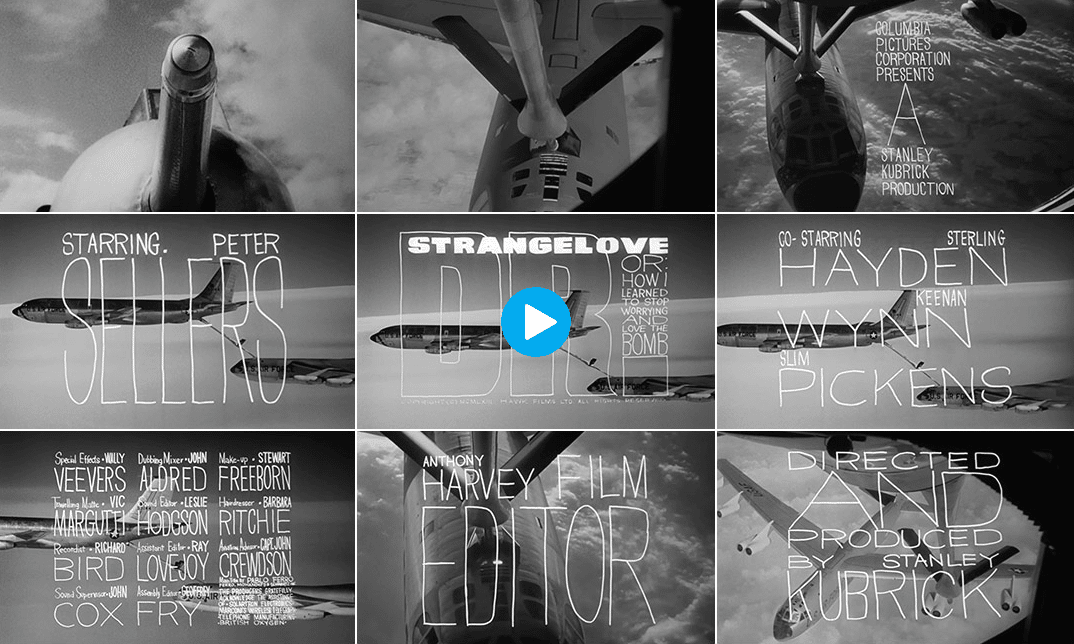

デヴィッド・バーンが、こんな感じ、と街で撮ったイメージ写真をデザイナーに見せたら、以前デザイナーが作製した「博士の異常な愛情」のタイトルを太くしようということになったらしい。撮影もそうだけど、なにげにクルーの顔ぶれがすごくない?

衣装

デヴィッド・バーンは、メンバー全員に、一体感を出すために黒や白、強い色はNG、ニュートラルな色の服を着るようにと指示した。クリスいわく、「そう言っておきながら、自分はビッグスーツ着てるし!」。実際ステージではみなグレーやベージュ、薄い紫などを着ているのだけど、最初の数曲ではクリスがお父さん的なダサいターコイズ色のポロシャツを着ている。これについてコメンタリーでは触れられていない。この動画では、フレッド・アーミセンやビル・ヘイダー、マヤ・ルドルフがストップ・メイキング・センスの真似をしている映像をクリスとティナが観てコメントしている。その中のやりとり。ティナ「ちょっと、この人ターコイズなんて着てるけど、デヴィッドが許さなかったはず」クリス「俺は着てたよ」ティナ「映画では着てないでしょ」クリス「着てたよ」ティナ「なんで着たの?デヴィッドが怒ったはず・・」完璧主義のデヴィッド・バーンがなぜこれを放置したのか謎(どうでもいいか)。クリスのささやかな抵抗?。

余談:長くなるので簡単にするけれど、バンドメンバーの仲は良いとは言えず、バンドの解散劇も、気まずい別れ方したバンドランキング、に入るほど。デヴィッド・バーンの独裁者的なふるまいにほかのメンバーは困っていたらしい(クリスの回顧録に詳細が書かれている)。よく続けられたなと思うけれど、バンドが初期から成功していたこと、クリスとティナが夫婦だったことあたりが要因なのかしら。ほかのメンバーはインタビューを聞いてても理性的なんだよね。3人でリーダーをあやしながら活動してきた、というイメージ。解散後は3人でThe Headsを結成し、ゲストボーカルを入れて活動したこともあるらしい。Wikiには、デヴィッド・バーンが訴訟を起こそうとしたので長期の活動はなくなった、とある。バンドの初期から雰囲気は悪かったうえに解散も穏便にはいかなかったので、2002年に行われたRock 'n' Roll Hall of Fameでの久々のバンド演奏とスピーチは冷たい空気が流れていた。デヴィッド・バーンはリユニオンは絶対ないと断言している。

衣装に戻る。コーラスの2人はヨガウェアみたいと最初嫌がったそうだが、シンプルなので今見ても時代を感じない。ティナいわく「あたしのタイツは最悪」。ビッグスーツは日本で能や歌舞伎を見て思いついた、のは有名な話。

Life During Wartime

ちょっと!後ろの緑の兄ちゃん!気になるんですけど!

歌詞の内容はそのタイトルとおり戦場のようだが、本人いわく当時住んでたアベニューAのアパートで、都会戦争の妄想をしていたのだとか。70年代末期のNYでは突飛な話ではなかったようだ。当時のNYは治安も悪く、その環境が刺激になったとインタビューで話している。NYのイーストサイドに位置するアルファベットアベニュー(A~D)は治安が悪かったがアーティストの集まるエリアだった。それをどこかで読んで、97年に初めて訪れたとき、1人で歩いてみたことがある。当時すでにジェントリフィケーションが始まっていたのでおされな店ができつつあったが、まだまださびれていた。緊張して歩いていたら、黒人の子どもグループが駆け寄ってきて、思わずスリか!と身構えたら、何か身に着けていたものを褒めて、去って行った。ごめん・・。あの頃はまだまだ緊張感あったけど、今ではそんなエリアはセントラルパーク以南にはどこにもないかもしれない。

※こういうの挙げてくとキリないけど、この構図も好き。

余計なものは黒塗り

完璧主義のデヴィッド・バーンは、ステージ上ではなるべく人間だけが見えるように、楽器以外の機材は黒く塗り、タオルや水(!)も置かないようにした。ステージ上に見えるのは、人間の動きだけで良いというアイデアは、まさにアメリカン・ユートピアと同じ発想だ。

「なにか質問ある?」

曲終わりに観客に向けて言うこの唐突なせりふ、なんだろうと思ってたら、実際には「ちょっと休憩」と言ってるらしい。編集時に、映画が途切れた感じになるのが嫌なので、監督がデヴィッド・バーンに、ここ修正するけどなんて言う?と聞いたらなぜかこうなったらしい。間が抜けてて可笑しい。

※監督のお気に入りショット。ステージ真横からのカメラがとらえる、3人が波のように前後するシーン。

ジョナサン・デミのコンサート映画を撮るルール:観客を映さない

最初の撮影で客席に照明を当ててカメラを向けていたら、暑いわ意識するわで客のテンションが下がり、そのせいでバンドも精彩を欠く惨劇になり、客席を映すのをやめたとか。この経験から、後に撮ったコンサート映画でも客席を映さないことをルールにしたらしい。それだけでなく、盛り上がっている観客を映画の途中で見せると、「これはすごいライブなんだ」と演出しているように見えてしまう。実際に自分で判断してほしいから映画の途中では観客の映像を入れないことにした。インタビューを挟まないのも、実際にライブを見ている感覚を邪魔して、ライブが途中で途切れてしまうためだ。

初めて上映されたときは映画館の観客がライブをみてるように曲が終わると拍手して、最後には立ち上がって踊っていた。これもアメリカン・ユートピアを観てると思わずやってしまいそうになること(客席はちょいちょい映るけど)。

映画終盤になってくると、ステージ上で撮影するクルーが映り込むショットがあり、盛り上がる客席にもカメラが向けられる。余談だけど、80年代くらいまでかな、アメリカの一般の人が映る映像見てて思うのは、現代と比べてみんな割と痩せてること。食生活がゆき過ぎた資本主義に侵される前ということか、格差社会が本格的に広がる前なのか。

監督(右)もノリノリ。

照明

なんといってもこの映画のハイライトは、照明だと思う。照明はほぼツアーでやっていたことと同じで、デヴィッド・バーンの仕切りだったらしい。監督は口を出さずに、彼と照明クルーで映画向けに調整した。白や白熱灯の色のライトしか使わないという制約のなか、曲ごとに違って見えるようにするには位置を変えたり工夫が必要だったのでかなり苦心したとか。この照明真似してるライブがあったら見てみたい。実際にライブを見てた観客にとっては暗くて見づらいところがかなりあったような気もするけど。

この構図好き。

Big Business/I Zimbraの転換のときの照明なんだけど、めっちゃかっこいいのに、DVDにも荒い3:4映像しかない・・。16:9で見させて・・。尺の関係でカットされたらしいけどもったいない。

ランプダンス

分析動画によると、フレッド・アステア主演の「恋愛準決勝」でコートスタンドと踊るこのシーンが元ネタではとのこと。

サイコ・キラーの途中でよろめき踊りするシーンは、ティナによると、同じ映画のあるシーンをデヴィッドが観たからだそうだ。YouTubeにあったので探して見たら、ティナが指摘していたセリフが同じなのでたぶん1:15:36あたりから数秒の箇所だと思われ(しかしヒマだな)。

演奏中に淡々と準備する黒子クルー。ちなみに左利きだけど、ギターは右手で弾く。

Once in A Lifetime

福音派の教会で行われる説教やゴスペルをモデルにしているので、パフォーマンスも牧師とその教徒のような動きになっている。ちょうどいい動画が見つからなかったけど、この手の説教って、間を空けずにしゃべり倒したり、同じフレーズを繰り返したり、歌じゃないけど歌のように聞こえたりして、自分も聞き手もトランス状態に入っていくという特徴がある。この歌もまさにそんな感じ。この曲はほぼ編集なしでずっとデヴィッドを追うカメラで固定されている。監督はこのパフォーマンスを絶賛していて、ずっと高いテンションを保っているのがすごいと話している。ほんまに。

コンサートと舞台の境目

照明や衣装チェンジ、独特な踊り(振付があったわけではなく、自然にルーティーン化した)、映画のような3幕構成(サイコ・キラーから始まるナーバスな男が、終盤のTake Me to The Riverでは音楽に身を任せて自由になる)など、普通のコンサートとは一味違う演出を考えたデヴィッド・バーンは、当時から今でも、前衛舞台が好きで見に行っているらしい。Big Businessの音源を探したら、81年に前衛バレエの舞台のために作ったソロアルバムに収録されていた。このインタビューでは、今ではライブといえば、演者が出てきて演奏し、いったんハケてアンコールでまた出てくるのが定型パターンだが、当時特にNYでは、コンサートと演劇、パフォーマンス、ダンスの区別があまりなかったという話題がでている。面白いライブがたくさんあったのかなあ。もっとライブでダンス見たい。しかし、40年後のアメリカン・ユートピアではまた新たにライブと舞台の融合を試みているわけで、そのバイタリティに脱帽する。

※好きショット

その他

Big Business/I Zimbraの音源はレコードではあるみたいだけど、CDかMP3で見つからない。ここめっちゃ好きなんだけど!

この映画のなかの曲のアレンジが好きすぎて、アルバムの元曲を聞くと、映画のほうがいいや、と思うことが多い(Remain in Lightを除く)。

海外盤でほかに特典ついてたりしないかな・・とCriterionコレクションにあるか探したら、ない! いつか加わるときに新たな特典つかないかなぁ。

公開当時のパンフかチラシの画像をみたら、配給がKUZUIエンタープライズで、深く納得。就活したとき、好きな映画やってる配給会社をリストにして調べたけど、当時すでに配給はあまりやってなくて、製作にシフトしてたんだよなぁ。

この映画の成功は、ジョナサン・デミが音楽オタクで、トーキング・ヘッズのファンだったことが大きく関係しているような気がする。自分が観客だったら観たいもの、に忠実だった結果なのだろう。バンドへの敬意と憧れのような気持ちが感じられるのもいい。メンバーが一番誰が何をやっているか分かるので、編集にも参加したらしい。元ネタとか製作の裏側を知るのもいいけど、とにかく音と映像にパワーがあって目が離せなくなる。BGMに流しとこうと思って再生すると、結局じーっと90分観てしまう、そんな映画だ。

追記

この映画が撮影されたのは1983年12月のLA公演で、初めて上映されたのが翌年1984年4月のサンフランシスコの映画祭だ。こんなに素晴らしいコンサート映画は、とんでもなく有効なプロモーションにもなるのだけれど、アメリカでのライブは、この映画におさめられたLA公演が最後となってしまった。バンドとしての最後のライブは、1984年1月から2月にかけてオーストラリアとNZでのツアー。しかも最後のNZでのライブ(フェス)は、途中でデヴィッド・バーンがステージから去ってしまう。「泥だらけの客の前で演奏したくない」。ティナは、デヴィッドはバンドが有名になってロックスターでいることに耐えられなかったと話している。このあと数年はアルバムを数枚リリースしたものの、ライブはやることなく1991年に解散した。が、実はその後2002年のRock 'n' Roll Hall of Fameでの演奏までの間に、デヴィッド・バーンがトムトムクラブのライブでのサイコ・キラーの演奏に飛び入り参加しているのをさっき知った(ギター&コーラスのみ)。ジェリーとスティーブ・スケールズもいる。これはなんだったんだろう。この映画が図らずも最後のはかない瞬間を記録していたと思うと、複雑な気持ちになる。すべてのものに終わりはあるんだけど。本当にいいものを観ると、同時にちょっと怖くなるというか、ざわざわしてしまう。