リチャード・トレヴィシックの物語 〜早すぎた天才発明家の生涯〜

Goin' up Camborne Hill, coming down

Goin' up Camborne Hill, coming down

The horses stood still;

The wheels went around;

Going up Camborne Hill coming down.....

コーンウォールの炭鉱町カムボーンで歌い継がれている機関車の歌 "Camborne Hill"の歌詞。コーンウォールの人々は、いまも蒸気機関車の生みの親リチャード・トレヴィシック(1771~1833)の偉業を讃えている。

リチャード・トレヴィシックの曾孫

数年前の出来事。飯倉のバーで初老の紳士と隣り合わせた。恰幅良く彫りの深い顔立ちの紳士は、連れの後輩と思しき日本人紳士から「フランク」と呼ばれ、「アメリカンクラブで、かなりお飲みになったのですから少しは控え目に」と小言を言われながらも「ネクスト スカッチ!」と棚に並ぶシングルモルトを端からストレートで飲み干していた。小耳に挟んだ会話からこの紳士が僕と同様、ロンドンからの出張者であることが分り、親近感が増して世間話をするようになった。紳士は「僕の曾祖父が蒸気機関車を発明したのだよ」と語り、酒の席の戯言にしては妙に真実みのある話に、僕は聞き惚れた。

それがフランク奥野氏と僕との出会いで、このご縁から氏のロンドンのご自宅にもお邪魔するような関係となった。

トレヴィシックとスティーブンソン

蒸気機関車を発明したのは誰なのか?

小学校で学んだ教科書には、英国人ジェームズ・ワットが蒸気機関を開発し、その後の蒸気機関車の発明者は英国人ジョージ・スティーブンソンだと書いてあったと記憶している。少なくともトレヴィシックという名前は出て来なかったと思う。しかし現代の定説では、コーンウォール人、リチャード・トレヴィシック(1771~1833)こそが蒸気機関車の実際の発明者である。

産業革命に先駆的な偉業を成したこの天才発明家は、生前にはほとんど脚光を浴びること無く、自らの葬式費用すら残すことが出来ずに、孤独に生涯の幕を閉じた。フランクとの出会いで、200年前の、僕にとってどうでもいい話がどうでもよく無くなった。

トレヴィシックは1771年、英国南西部コーンウォールで、炭坑を営む父母のもとに生まれる。英国は産業革命の波が押し寄せていた。ジェームズ・ワット(1736~1819)は既に蒸気機関を開発していた。しかしワットの蒸気機関は大規模な設備を必要とするものであったため、もし、この小型化が実現すれば、産業界に飛躍的な貢献となるのは明らかだった。各地で開発競争が始まっていた。

18世紀の終わる頃、トレヴィシックはコーンウォールの鉱山会社の技師としてボイラー開発に携わっていたが、ここで高圧蒸気機関を開発し、蒸気機関の小型高性能化に成功した。トレヴィシック弱冠25歳のことである。

ワットとトレヴィシックの間には様々な逸話がある。蒸気機関の量産化で大成功を収めたワット商会は天才トレヴィシックの高圧蒸気機関に脅威を感じ、特許侵害の訴えを起こしたり脅迫まがいの事をしたり、あらゆる嫌がらせをしたと云われる。真偽のほどはともかく、ワット自身が高圧蒸気機関は危険すぎるとして真っ向から反対していたことは事実のようだ。

トレヴィシックの蒸気機関車

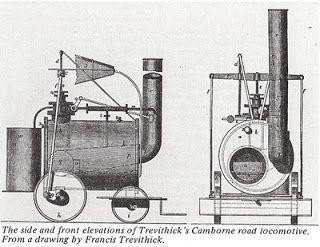

業界の大御所ワットの意見を無視して高圧蒸気機関を開発したトレヴィシックの次の目標は、蒸気機関を積んで動く台車を作ることだった。そして1801年に蒸気自動車Puffing Devil号の試作に成功する。

< Puffing Devil号イメージ from Sciencephoto.com>

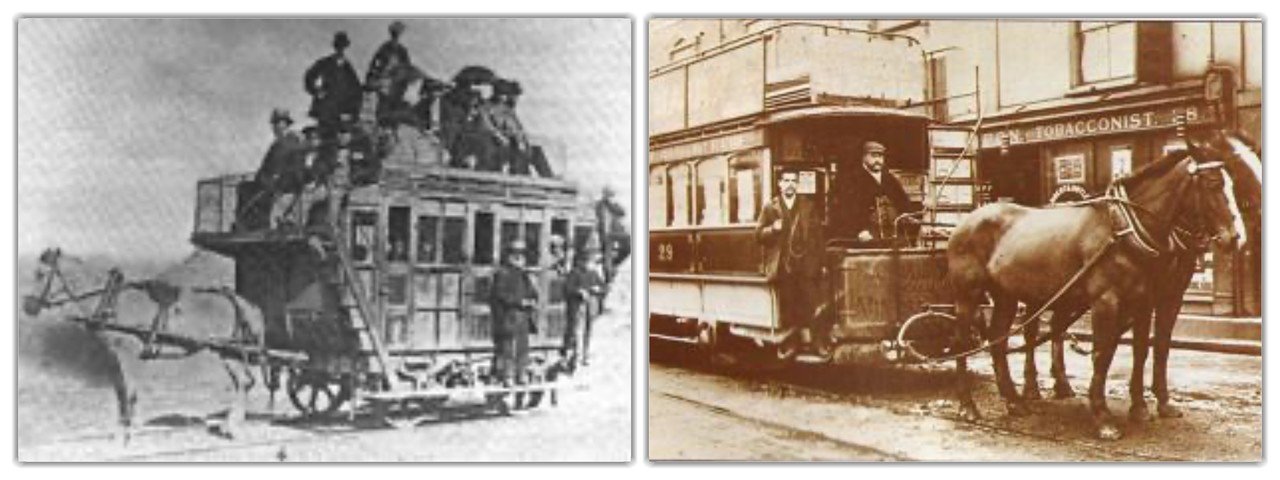

当時のウェールズは石炭や鉄鉱石の産地として重要な拠点となっており、その積み出しには、鉄道馬車が使用されていた。トレヴィシックの更なる夢は、馬に代わってレールの上を蒸気機関が引っ張る運搬車の開発。1804年、蒸気機関車第1号 Penydarren号が、炭坑と街を結ぶ9マイルの距離を、鉄10トンと70人を乗せた5両の車両を牽引しての走行に成功したのだ。

運命の男トレヴィシックの人生は実用新案を得て順風漫歩という訳には行かなかった。当時の鋳鉄製のレールでは重い蒸気機関車を支えることが出来なかったのだ。素晴らしい発明も実用性に乏しい鉄くずと看做され、間もなくして鉄道馬車が再び運搬車として取って代わるのである。

<当時の馬車鉄道>

トレヴィシックはその後も機関車造りに精を出すが、どれも実用化には至らず、1808年のCatch Me Who Can号を最後に、蒸気機関車の開発からあっさりと足を洗ってしまう。財産はほとんど底をついていた。

トレヴィシック波乱万丈の第二の人生

いくつかの企業を転々としながらも研究者として生計を立てていたトレヴィシックのもとに、南米ペルーの銀鉱山のオーナーがやってきた。ペルーでは当時高地であるが故のエンジントラブルが多発し、これを改善するためにはトレヴィシックの高圧技術が欠かせなかったのだ。オーナーの懇願を受けて、トレヴィシックはペルーに向かう。一儲けしてすぐに帰って来ようと思っていたに違いない。だが、これが運命を変える旅となることを、自信家のトレヴィシックは想像だにしなかった。生まれたばかりの子供を残して英国を後にしたのは1816年のことである。

皮肉な事に、トレヴィシックが蒸気機関車から足を洗って以降、鋳鉄技術が格段と改良され、これに併せて蒸気機関車の役割りが再び期待されるようになった。1825年、英国に初めての商業鉄道が開通し、米国、フランス、ドイツへと、トレヴィシックが生み出した原理を使った蒸気機関車が広まっていく。この開発を進めたのが彼のジョージ・スティーブンソン(1781~1848)であった。

蒸気機関車の夢は破れたが、新天地ペルーでの銀鉱山事業に新たな夢を求めた気丈なリチャード・トレヴィシックだった。1816年、ペルーのCerrro de Pascoに到着し銀鉱山のエンジニアの仕事を始めたが、間もなくオーナーと些細な事で折り合いが悪くなり、結局仕事を失ってしまう。

町に居られなくなったトレヴィシックは、採掘技術のコンサルタントとしてペルー中を歩き回る。幸いにして彼の技術は各地で評価され、政府からも感謝の意を表して、いくつかの採掘権付きの土地が与えられるなど、ようやく運が上向きかけた矢先のこと。

再び訪れた悲劇。トレヴィシックの波瀾万丈の人生には運命の無情さを感じずにはいられない。当時ペルーはスペインから独立のための内乱が繰り返され、戦況は日増しに悪化していった。その時トレヴィシックが汗水流して稼いだ富は5000ポンドに及んだが、身を守るためには財産を放棄して国外に脱出しなければならなくなったのだ。彼は全てを置いてコロンビアに逃げた。

ここでも不屈の根性で様々な事業を手掛けるが、運は巡って来なかった。終いにはジャングルでの悲惨な放浪生活となり、何度も死にかけたことがあったようだ。ある時はワニに襲われ川に引きずり込まれたところを間一髪、通りがかりの狩猟ボートの投げ縄に助けられたという。無一文のトレヴィシックは絶望の底に打ちひしがれていたに違いない。

スティーブンソンとの再会

英国はその頃産業革命の真っただ中にあった。トレヴィシックが発明した高圧蒸気機関車は後継者の手により改良され技術革新を牽引していた。鉄道は真に時代の寵児となる予感が漂っていた。鉄道時代の夜明け。これをリードしたのがジョージ・スティーブンソン(1781~1848)とその一人息子ロバート・スティーブンソン(1803~1859)であった。

ロバートは英国内だけでなく諸外国の鉄道建設にも関与していた。コロンビアの鉄道事業にも乗り出したが、これは結局失敗に終わってしまう。1827年夏の終わり、敗戦処理を終えてCartagena港で英国行きの船を待つロバートに、船会社の職員が声をかけてきた。

「ねえ旦那、あちらにも英国人がいらっしゃいますぜ。ひどい身成をしているが何でも祖国では蒸気機関車に関わる仕事をしていたそうな。トレヴィシックという方だそうですが、金が無くては祖国に戻ることも出来やしない。」ロバート・スティーブンソンは桟橋から海を眺めるその男のもとへ駆け寄り、英国行きの船代として50ポンドを渡して手を握ったという・・・スティーブンソン24歳、トレヴィシック56歳の出会い。

多少の脚色が入ってしまったが、この劇的な出会いは事実のようだ。幼い頃ロバートは父ジョージに連れられて、蒸気機関の展示会で熱弁を振るうトレヴィシックを何度か見かけたことがあり、親子揃って彼に対する尊敬の念を抱いていたと言われる。コーンウォールの青い海に望郷の念を描いたトレヴィシックは、スティーブンソンの助けを得て、11年ぶりに故郷の土を踏むことになった。

久しぶりに見る英国は様変わりしていた。トレヴィシック自身、長年の貧困生活ですっかり衰弱し、恐らく以前のような不屈で自信満々な面影は消え失せていた。そして何よりも悲しいことに、祖国に彼を待つ人は、家族を含め誰一人居なかった。

トレヴィシック最後の機関車Catch Me If You Can 号。ロンドンUnivercity Collegeに線路を敷いて、入場料1シリングを徴収し、蒸気機関車が馬よりも速いことをデモンストレーション。時速は8キロ/時間程度。評判にならなかった。

蒸気機関車の魂は子孫へ

その後トレヴィシックは気を取り直していくつかの職場を転々としながらエンジニアリングの仕事に従事するが、結果を残すこと無く、肺炎を煩い、この世を去る。1833年4月、享年62歳。貧乏で孤独な終生だった。

ここまで天才技師の不遇の人生を早足で振り返ったが、唯一の救いは、リチャード・トレヴィシックには彼の血を受け継いだ才能があったことだ。子供のフランシス・トレヴィシック(1812~1877)は鉄道技師長となり、英国の蒸気機関車の開発者にあたった。孫のリチャード・フランシス・トレヴィシック(1845~1913)もまた蒸気機関車に従事、お雇い外国人として日本に渡り、官鉄神戸工場で日本最初の国産蒸気機関車860形を製造総指揮をとった。その弟 F・H・トレヴィシック(1850~1931)もまた鉄道技師として日本で活躍、信越線の横河ー軽井沢間のアプト式機関車の開発に関わるなど、数々の偉業を成した。兄弟揃って日本鉄道の発展に尽力し、言わば日本の蒸気機関車の生みの親でもある訳だが、皮肉なことに、祖父リチャード・トレヴィシックと同様、その孫たちの名も日本ではあまり知られていない。

R・F・トレヴィシックは寺の娘と結婚し、神戸工場に残って様々な蒸気機関車の製造に従事した。その子供は日本郵船の船長を務めた人で、この人の息子が冒頭で述べたフランク奥野氏である。

風の便りで、フランクが他界されたと聞いた。数年前のことだ。ロンドンのご自宅を引き払って日本に戻って療養生活を過ごしているとは聞いていたが、帰らぬ人となった。病気のせいで大好きなお酒を控えなければならなかったのがお気の毒だ。いや病院でも内緒でスコッチのボトルを隠れ飲みされていたかもしれない。お目にかかって、もっとお話を聴きたかった。悔いが残る。

毎年4月25日、リチャード・トレヴィシックの命日には、生まれ故郷カムボーン(コーンウォール)のトレヴィシック協会にメンバーたちが集まって、蒸気機関車の生みの親として自らの名が歴史に刻まれたことも知らずに、貧しく静かに死んでいったコーンウォールの偉人トレシヴィックを讃えるのが慣し。「トレヴィシック・デイ」と称して、英国中から蒸気自動車が集まって、爆音でカムボーンの坂道を走るのである。トレヴィシックを崇拝して止まないカムボーンの人々、いやコンウォールのすべての人々にとって、トレヴィシックの血を引くフランク奥野氏の死もまた、悲しい出来事に違いない。

(本稿は月刊ナイル寄稿文を加筆修正したものです)

|松任谷愛介 Aisuke Matsutoya|

英国在住32年。慶應大学経済学部卒・シカゴ大学卒(MBA)ミュージシャン/銀行マン/留学を経て英国マーチャントバンクGuinness Mahon社に入社。取締役副会長歴任後、音楽・映像・イベント制作・リサーチ・執筆等を主業務とする自身の会社をロンドンに設立。|Cross Culture Holdings Ltd.代表|