読書会と翻訳教室

読書会というものに初めて参加した。AからFまでグループ分けされていて、自分の名前のあるテーブルを囲んでチームで座るようになっていた。

薄暗い会場で、皆が『アントンが飛ばした鳩』を手にしている光景が一際目をひいた。青い表紙が並んでいて、なんだか圧巻だった。この本を暗号に集まったなにかの秘密クラブみたいだ。

自己紹介の後、順番を決めずに各々話し始める。

私を含めて6人だった。あからさまに場慣れしていそうな人から、寡黙な人までさまざまだった。読書会というものへのまったくの初参加は自分だけだったようだ。

「万年筆」「三つの卵」など物から始まる象徴的な話について、著者の処世術についてなど、話は多岐にわたった。

読んでから時間の経っている私は忘れている部分も多く、皆さんの詳細な記憶に驚いた。

6人でなんとなく話しているうちに、突然柴田さんが視界に入った。いつの間にか会場入りしていたのだ。順番にテーブルをまわって、参加者と談笑している様子。私はFグループにいたので、まわってくるのは最後だったのだが、日本を代表するような翻訳家とこんなに近い距離で話すことになるとは想像していなかった。

目の前に座った柴田さんは、思ったより小柄で若々しかった。Wikipediaで調べると69歳らしいが、まだ50歳ぐらいに見える。ラフなTシャツに半ズボン、スニーカーという姿にまったく違和感がなかった。甘党なようで、参加者から勧められたお土産のケーキを忙しく食べはじめた。大御所や重鎮のようなオーラは(いい意味で)かけらもない。

私はなぜか誰かを「先生」と呼ぶのが崇めているような気がして苦手で、「柴田さん」として接していたが、柴田さんも驚くほどフラットな方で、誰の意見も否定せず、どんな球もキャッチし、変わった角度の質問にも真摯に対応していた。

だからこそ「先生」と慕ってファンになる方も多く、その気持ちも理解できると思った。

膨大な知識の中から、的確な例やエピソードを引っ張ってきて、ちょうど絶妙なタイミングで話を止める。決して自分の話をしすぎることがなく、求められた分だけさっと差し出すと、あとは人から話を引き出すのが非常にうまい方。同じテーブルに座っているうちに自分の中に眠っていた好奇心や、もっと学びたいという知への欲求がむくむくと湧き上がってきた。

前半の読書会が終わると、後半は柴田さんによる「翻訳教室」。

事前に1パラグラフほど翻訳の課題があったのだが、見慣れないフォーマットに入力して送信したので、きちんと送信できなかったのではないか、と不安だった。

心を込めて翻訳したけれど、あまり時間をかけられなかったことを後悔していた。翻訳には終わりがない。一旦「これでよし」と思っても、次の日に見返すと直すところがボロボロと出てくる。そして直しても、手を入れすぎてかえって不自然に見えないか、勢いで訳した元のままの方が素直で良かったのでは…と自問が始まる。

課題を提出したときは、多忙な柴田さんが私の訳にきちんと目を通してくれると思っておらず、なんとなくよく出来た人の翻訳だけ取り上げるんじゃないかと思っていた。

翻訳教室が始まって早々、柴田さんが各自の翻訳に添削とコメントをつけた用紙を一枚ずつ配り始めてびっくりした。

言葉が悪いかもしれないけれど、素人の翻訳を何十枚も添削してくれた事実に自然と感謝の念が湧いた。

これだけでも名古屋まで来た甲斐があったと言える。

翻訳教室は熱気に包まれ、参加者のレベルの高さをひしひしと感じた。

一応翻訳関連の仕事をしているけれど、質問内容も専門的なものが多かったと思うし、柴田さんもかなり詳細に説明していた。

そしてどのような質問に対しても丁寧に返した後に、「これでよろしいでしょうか」と確認する柴田さんの上品な姿勢が印象的だった。

知的なキャッチボールは、見ているだけでも楽しい。

こんな翻訳教室なら、毎週参加したい…と、己の翻訳力向上という目的を忘れそうになってしまう。

柴田さんの話を聞いていて、自分なりに解釈した優れた翻訳とは:

-一読したときに翻訳と気づかないぐらい(はじめから日本語で書かれているように)自然な日本語であること。

-複数形など、細部まで翻訳の抜けがないこと。

-文章を少し変更していたとしても、全体のトーンが原文と等価であること。

-読んでいて、リズムがいいこと。

また、柴田さんの著作にも記されていたが、

アングロサクソン語=やまと言葉、ラテン語=漢語、で訳出するというテクニックも大事。

私の訳文にはやわらかい英語をかたい日本語にしてしまっている箇所があって、修正されていた。

ところで、柴田さんの翻訳に初めて触れた高校生の頃の私が今回のことを知ったらどうだろう。

英文和訳の課題がなにより好きで、気合を入れて凝った文章を捻り出し、英語教師の目をひこうとしていた、痛々しい当時の自分。

大人になっても同じようなことをしているなんて、二重にショックかもしれない。

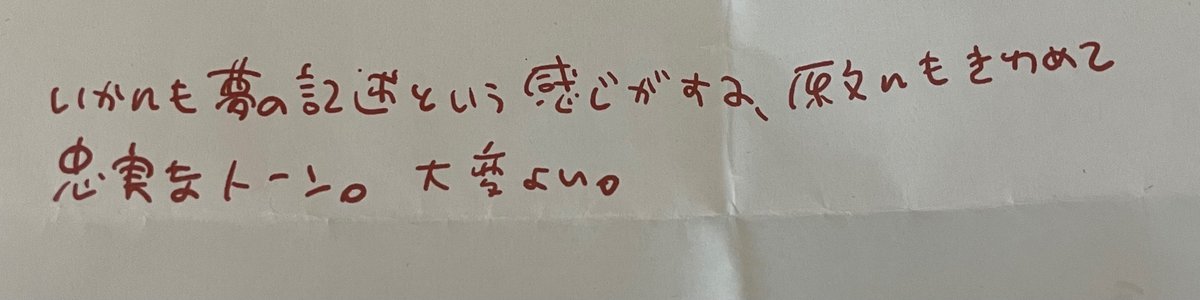

柴田さんからいただいた提出課題へのコメントが心に残っている。

ご本人のお人柄が表れているような、やわらかくて丸い文字の連なり。

なにか伝わったものがあったのなら、こんなに嬉しいことはない。

いいなと思ったら応援しよう!