休眠預金草の根支援助成2019 活動紹介 多文化多様性が輝く保見団地プロジェクト (愛知県豊田市)

中部圏地域創造ファンドは休眠預金草の根支援助成2019「NPOによる協働・連携構築事業」を通じて、3つのチーム(各チームはコーディネート団体、現場実行団体から成り、全12事業)を支援させていただきました。そのチーム活動の1つ「多文化多様性が輝く保見団地プロジェクト (愛知県豊田市)」について紹介します。

■コーディネート団体 愛知県住宅自治連絡協議会

■課題実行団体 県営保見自治区

NPO法人トルシーダ

保見プロジェクト(中京大学)

外国人との共生を考える会

背景

愛知県豊田市の県営保見住宅は1975年に入居が開始、県営以外も含む保見団地住民 7,296人の半数以上が外国人住民です。昔から住む住民の高齢化 (大半は日本人)と子育て世代の多い外国人住民というギャップもあり、日本人役員を中心とした自治区維持の難しさ、子ども会不在での子育ての不安など、団地コミュニティのあり方を再生していく必要に迫られています。1990年代から自治体やボランティア団体等による多文化共生の取り組みが数々行われましたが、なかなか地域に根ざすまでに至りませんでした。

※保見団地は、一戸建ての分譲住宅およびURの分譲・賃貸住宅、県営賃貸住宅からなる大規模団地。住民自治組織は、保見緑苑、公団保見ヶ丘、保見ヶ丘六区、県営保見の4つの自治区がある。

活動内容

2019年の「HOMIアートプロジェクト」で生まれた住民の気持ちや協働・連携の機運の高まりを活かし、「顔の見える関係性が息づく団地コミュニティを作ろう」と、包括的なチャレンジを行いました。助け合いのコミュニティづくりのために、団地生活に関わる様々な活動に着手。外部協力者や新たに見えたニーズも組み込みながら、精力的に活動しています。

◆子ども食堂、高齢者サロン等による集会所を拠点とした交流の促進

◆集会所・アートプロジェクトの空間・公園等を活用した住民の

自主的な交流活動の進展

◆生活課題を抱える人に対する食材配布等の支援、出前型支援、

相談体制の充実

◆外国にルーツを持つ子どもの教育支援、地域活動参加の促進

◆自主サークル、防災活動、コミュニティビジネスを通した外国人住民の

自治活動の促進

◆粗大ゴミ問題対策としての、住民参加型のゴミ回収、リユース活動

◆生活や自治活動に関わる情報を住民に届ける多言語情報発信

【活動地域】愛知県豊田市

【助成期間】2020年4月~2023年3月

【助成額】31,419,100円(3年間)

活動の成果

◆保見団地の将来ビジョンの作成

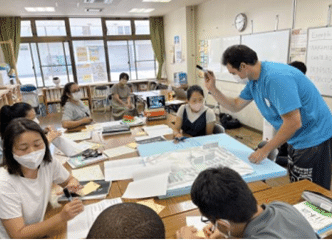

実行団体、関係団体、住民(シニア世代、子育て世代、子ども・若者)の意見交換・ワークショップを通して、様々な人々が住む課題と豊かさを包摂した場所や人々の関係性を描いたビジョンができました。

◆集会所など団地内で行った交流・助け合い活動の回数 ー 67回 ー

フードパントリー(食材配布)等の定例活動のほか、七夕会、アートプロジェクト、高齢者サロン、新入学を祝う会等、様々な住民の顔がつながるための交流活動を行いました。

◆県営保見団体内で住民が交流し、楽しめるプログラム

ー 15プログラム ー

集会所の庭の手入れ、大掃除やゴミ拾いイベント、子育てサロン、子どもと高齢者の交流、防災隊等、団地内で様々な活動が誕生したり顕在化し、交流の機会が増えています。

◆フードパントリーを入口とした困りごとの把握と対応

ー 年70回、延べ4,500人参加 ー

コロナ禍の生活困難に対し、毎週金曜朝にフードパントリーを継続。食糧支援と共に、あいさつする関係や生活状況の見守り、余っている食材の差し入れ等、日常に根づく助け合いが生まれました。

◆子ども食堂を機に子どもたちの学習意欲を向上

ー 学習機会79回、延べ820人が参加 ー

事業をきっかけに、中京大学・他大学学生による団体・JUNTOSが誕生。土曜日教室をはじめ、老人会と共催した七夕まつり、スポーツ大会、モーニング喫茶手伝い、ゴミ拾い活動等で、住民交流に貢献しました。

◆全戸アンケートによる外国籍住民ニーズの把握・共有

ー 回答数170人 / 配布数808 ー

日本人63、ブラジル人93、ペルー人 12、中国人2でこの種の調査では高い回答率を得、精度の高い調査報告書が完成。日本語+3か国語による概要版をつくり、住民や様々な団体と課題を共有しました。

*事後評価報告書から抜粋・編集

今後の展開

◆保見団地において、多様な住民が支え合い、顔の見える関係性が息づく

あたたかい故郷のような地域・社会になる

◆ゴミ問題の解決、集会所等での交流の充実、自主グループと自治区の

関わりによって、暮らして楽しい団地になっている

◆外国人住民が主体的に活躍できる環境ができ、生活情報発信や

コミュニティビジネスが展開されている

◆大学生が保見団地に暮らし、出入りすることが増えて自治活動に参画し、

暮らすのも訪問するのも楽しい保見団地になる

定期活動・イベント・講座等、プロジェクト全体は順調に進み、外部からの協力の輪も広がってきています。これを住民が主体的に関わるコミュニティづくりに転換していくことが今後の課題。全戸調査の結果を元にした意見交換、外国人住民が主役となるコミュニティビジネス見本市などで、今後の保見団地について話し合う場づくりをしていきます。その呼びかけが住民にしっかり届くように多言語情報発信や、参加したいと感じるような魅力づくりを工夫したいと思います。

中部圏地域創造ファンドが助成した団体一覧です↓