マスターデュエルでの【十二獣】の思い出(供養記事)

追記 いきなりありえない数のカードが緩和されました。なんでだよ。新制限記事はこちらです。

0.はじめに

長い間マスターデュエルで【十二獣】を使ってきましたが、スプライト実装後はあまり使わなくなりそうなので供養がてら記事化。特に何か実績があるわけでもなく、特別新しいことや深いが書かれているわけではありません。思い出と共に色々振り返り、ついでに基本的なプレイなどがまとまっている程度です。これから十二獣を使いたいという方がいたら参考になるかもしれません。

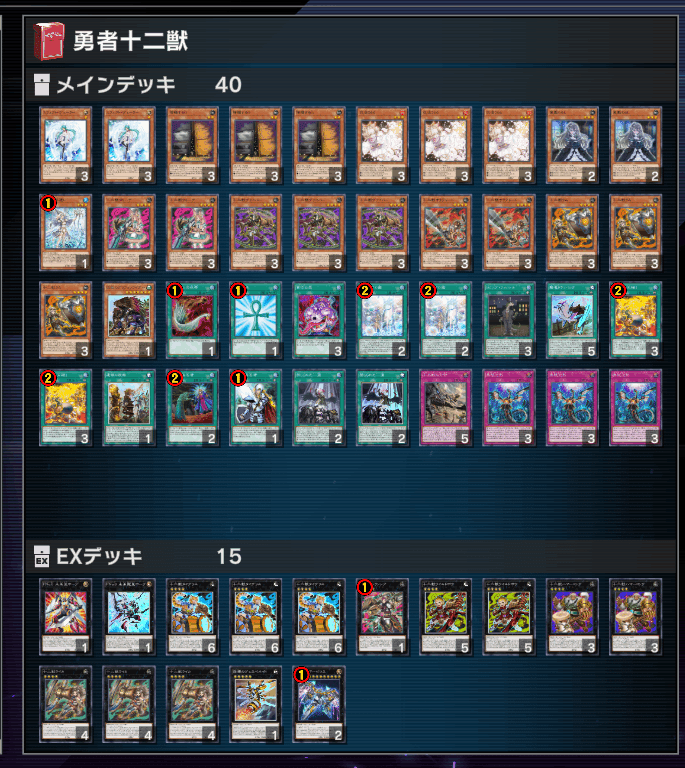

1. レシピ

一年間で色々変化してきましたが、基本思想は一貫して「再現性の高いギミックと豊富な誘発枠で広い対面を見る」です。その性質から環境に合わせて誘発枠はかなり入れ替えてきました。

誘発枠以外の変更記録は以下のような具合です。

【純十二獣】→【十二獣デスフェニ】→【勇者十二獣デスフェニ】→【勇者十二獣】

以下個別にレシピ画像を載せますが、記憶のみに基づいた再現であるため正確ではありません。また、流行りに合わせて細かな入れ替えを行っていました。

1-1. 【純十二獣】

基本思想に最も忠実な形です。デッキを十二獣:手札誘発:その他でだいたい三等分することで、それぞれが手札に1-2枚ずつ来るよう調整。強欲で貪欲な壺の飛びなども含めてゲームの平均化に最も意識を寄せました。

1-2. 【十二獣デスフェニ】

見ての通りです。ライカを使うことでアナコンダを簡単にリンク召喚できるため、デスフェニギミックの実装は容易でした。基本的に動きが独立しているデスフェニは基本思想を邪魔することなくデッキパワーを引き上げてくれました。特に、純構築でやや苦手だった罠ビ対面が有利になったのが大きかったです。ラムを破壊できる器用さなども良かったです。

1-3. 【勇者十二デスフェニ】

1年間で最もデッキパワーが高かった頃でした。OCGでは出来なかったドランシアデスフェニグリフォンや、龍皇デスフェニアーゼウスなどという盤面が見られて高揚しました。当時流行っていた【天威勇者】の先攻展開をアーゼウス1枚で解決できたのが強かったと記憶しています(途中からボウテンコウを出して九支を構えてくる構築が増え、このプランは論破されました)。DC1stの最終昇格戦で先攻アラメシアフューデステンキ墓穴抹殺の初手でつい笑ってしまったのは今でも覚えています。

1-4. 【勇者十二獣】

規制によりデスフェニギミックのリターン対リスクが無視できない大きさになり抜けた結果の構築です。これは現在の型ですが、ラビーナとクックルの入れ替え以外では誘発枠の変更しかありません。

2. 採用カードについて

全てのカードについて書くのが理想的ですが、今回はひとつのデッキを掘り下げる記事ではないため適当に省きます。

2-1. 十二獣カード

以下、十二獣○○は単に○○と表記します。

・サラブレード

最高の下級です。誘発を掘りに行きながら墓地に十二獣を置けます。十二獣を墓地に置くことの重要性は 3-1 で詳しく書きます。下級最高打点+貫通付与もそれなりに重要です。このデッキはライフカットが遅くなりがちなので、特に終盤にタイグリスで拾う場面が多いです。

・ラム

最高の下級その2です。無限泡影が飛び交う昨今、ドランシア単騎エンドの質はラムが入っているかどうかで大きく変わります。理想盤面と妥協盤面の間のような先攻盤面を作ってくれる大切な1枚です。被破壊時の効果も重要で、打点生成や未来龍皇の素材調達に一役買います。

・ヴァイパー

重要下級です。除外効果付与はもちろんのこと、自ら素材になる効果も小回りが利いて良いカードです。コンバットトリック的に使うもよし、召喚してバトルフェイズに2400生成するもよし、ライカで蘇生して相手ターンに素材になるもよしでいぶし銀カードです。

・ラビーナ

あると便利下級です。被破壊時の効果がちょっと強く稀に勝敗を分けますが基本的にラムの方が強いです。神碑が環境に増えてから重要度が増しました。

・クックル

あると便利下級です。被破壊時の効果がちょっと強いです。対象を取る効果のモンスターが出たタイミングに方合発動で間に合うため長らく1枚採用していました(個人的に方合が好きという事情もある)。【神碑】対策にラビーナを増やす際に抜けました。

・ドランシア

言わずと知れた強カード。十二獣というカード群がデッキでいられるのはこのカードがあるおかげです。1枚しかないこのカードを建て続け、除去効果を適切に使うことが鍵。用法が多すぎてここには書けません。

・ライカ

個人的にドランシア以外で最も評価している1枚。このカードがプレイの幅をかなり広くしています。タイグリスと組み合わせてドランシアを再建するのが最も重要な役割。他にも破壊用のラムを蘇生、下級を蘇生して打点生成(自分はその後ヴェスペネイトになれる)、素材用のヴァイパー蘇生など、序盤中盤終盤全ての場面で役割があります。レベル4×2でX召喚可能な点も大きく、1ターンに効果を2回使ったり、サラブレードやヴァイパーを複数持って4000打点を生んだりなどできます。アナコンダが入っていた時期はリンク素材としての役割も重要でした。

・タイグリス

ライカの次に重要な1枚。ライカで蘇生したドランシアに素材を与えるのが最も重要な役割。他にも適切な下級を拾って効果を付与したり、打点補強など幅広い活躍の場を持ちます。アーゼウスに素材を追加できる点も重要で、これがあるために奇数になってもアーゼウスの素材は多めにしておきます(コントロール奪取からのアーゼウス返しという裏目がある点には注意)。

・ハマーコング

ドランシアが受ける泡影をケアします。先攻でドランシアの隣に置くのが最も重要な役割。ライカで蘇生すると素材消費を抑えられます。他は正直素材稼ぎ要因になりがち。

・ワイルドボウ

アーゼウス召喚の条件を満たすことと、終盤のライフカットが重要な役割。他は正直素材稼ぎ要因になりがち。

・十二獣の方合

個人的に好きな1枚でどんな型でも1枚は採用していました。相手が気付く前にラムを仕込んで泡影を潰したり、バトルフェイズにヴァイパーを仕込んでカウンターを決めたりなど意表を突くのがメインの仕事。墓地効果のEXデッキ再生も大切。

2-2. 十二獣以外のカード

・勇者セット

通すだけで1バウンス1無効4000打点を供給できる強力なギミックです。妨害数が多いわけではないこのデッキで質の高い1無効を設置できるのは魅力的です。アラメシアと衝突するのがサラブレードの召喚時効果のみであり、少し痛い程度で済みます。また、運命の旅路で十二獣を捨てることで墓地に十二獣を置ける点も重要です。強欲で貪欲な壺との兼ね合いが悪いのが少しマイナス。

・未来皇、未来龍皇

制圧用。ドランシアを素材にしてまで龍皇を出すかは場面によります。最も美味しい用法は、初手に十二獣を2枚持っている先攻のゲームでドランシアが生存した場合の3ターン目です。ドランシアにライカタイグリスを重ねドランシアを再建した後、残ったタイグリスと通常召喚から追加した十二獣で未来龍皇になります。アーゼウスよりも龍皇が刺さる対面ならこれで一気に有利になります。また、ごくまれに未来皇の方で勝負を決めることもあります。

・ヴェスペネイト

打点生成です。緩い条件から2500の貫通を生み出せるため、中盤終盤で重要になります。特に、ライカを使えば役割の終わっている十二獣1体から最大4100打点を生成できます。ドランシアを出し続け隙を見て龍皇orアーゼウスを構えるというプランの都合上、詰めの場面以外での仕事は少ないですが、対面次第では序盤中盤から活躍できる優れたアタッカーです。

・貪欲な壺

趣味です。限られたリソースの回復という動きが好きなため採用しています。実際ドランシアとアーゼウスというデッキの柱が制限カードであるため、雑に使い回せるこのカードは結構強いです。うらら、墓穴、わらしなど刺さる妨害は多いので注意。

・リビングフォッシル

着地狩りで詰みたくないため1,2枚採用しています。雑に十二獣を追加できるため龍皇の召喚難度を下げるのにも一役買います。終盤でライカをレベル4×2でX召喚する場合だいたいこいつが絡んでいます。打点-1000はライカでロンダリングできます。

3. 基本プレイ

3-1. 理想の先攻

理想的な先攻盤面はドランシア+ハマーコング(+手札誘発)です。無限泡影が飛び交うゲームである以上、ハマーコングの有無はドランシアの質に大きく影響します。2体を揃えようとするとニビルを受ける可能性が生まれますが、(基本的には)ニビルより泡影の方が採用枚数が多いため泡影ケアを優先。

ハマーコングとドランシアを揃えるには場と墓地に1枚ずつ十二獣という状況があれば十分です。場の十二獣にハマーコング→ライカと重ね、ライカの効果でハマーコングを外してハマーコングを出します。その後タイグリスでハマーコングに素材を与え、ドランシアを出せばよいです。これでハマーコングの素材を1個節約できるため、ワイルドボウを無駄にせず済みます。なおこれを行うと2体の下級十二獣と4体の十二獣Xを使用するため、貪欲or方合を使用しても墓地に1体という状況にできます。

よって最高のスタートはサラブレード+下級十二獣という手札になります。

また、ワイルドボウまで消費する必要がありますがテンキ1枚からもハマーコング+ドランシアは可能です。テンキをドランシアで破壊しライカタイグリスでドランシアを再建した後、タイグリスにワイルドボウとハマーコングを乗せるだけです。

3-2. 妥協の先攻

十二獣が1枚しかない場合は、ハマーコングとワイルドボウとドランシアと重ねましょう。ニビルを受けず、効果2ターン分+1枚という十分な素材数になります。これだけあればラムなどの効果を使っても破壊効果1回+打点分の素材を維持できます。ドランシアが生存すればもう1回除去を使った上で中盤用の動き(後述)に入れます。

Gを受けてしまった場合は、ドランシアを置いて終了します。このG受けを内蔵している点が十二獣の優れた点です。手札の妨害数が十分ありかつ後続が1枚あるなら、重ねずに終了しても良いです。ドランシアの妨害が相手のドロー1枚と釣り合うかは微妙だからです。

3-3. 中盤

とにかくライカタイグリスでドランシアを建て続けます。これが通ると基本的に場の十二獣1種類からタダでドランシアが追加されることになるため、残っている1体で新しい何かを行います。何かはアーゼウスであったり龍皇であったりヴェスペネイトであったりします。相手のデッキと盤面、手札の枚数などを踏まえて最適だと思う何かを行いましょう。

死者蘇生やリビングフォッシルが手札にある場合、それを使って手数を追加できますが、その分後続追加札を1枚減らすことに注意しましょう。基本的に十二獣は十二獣が無ければ何もできません。十二獣があるか否かで手札の質は格段に変わります。そこでオールインすれば勝てる、あるいはオールインしなければ負けるという確信が無い限り、将来の手数を減らしてまで1妨害を追加することはおすすめしません。

3-4. 終盤

中盤のゲームメイクに成功し、ドランシア+αを維持しながら相手のカード枚数を削ることに成功した場合です。ドランシアを維持する必要がなくなったと判断した時点で、ライカタイグリスを打点生成に回しヴェスペネイトで詰めます。勝てる盤面になるまでは、中盤の攻防用盤面を維持した方が良いです。もちろんデスフェニや勇者が絡んでいる場合、ドランシア再建を終了する基準は大きく下がります。

4. 苦手なこと

4-1. 着地狩り

最も刺さります。重ねる種が無ければ何もできません。したがってミラジェイド、謎の地図/夢の町、スプライト・スマッシャーズなどは大変刺さります。

4-2. 罠ビ

メインギミックではアーゼウス以外伏せカードに触れません。ヒダルマーも気軽には使えません。アーゼウスが通らなければゲームが終了するため、伏せが多い場合は慎重に動く必要があります。

4-3. ドランシア除外

ライカタイグリスでドランシアを建て続けることを前提にプレイしているため、ドランシアが除外された場合デッキの柱が1本折れることになります。特にライカで蘇生しようとしたところに墓穴の指名者を受けることが多いです。そこまでに墓穴を1度も使われていない場合は警戒しましょう(ドランシアのままビートダウンを行うなど)。また、アーゼウスの素材を外す際にドランシアを外してしまうと墓穴を受ける可能性があるので避けましょう。ドランシアを外さなければ蘇生ができませんが、安全を確保してからもう一度アーゼウスの効果を使用してドランシアを墓地に置くくらいの慎重さでちょうどよいです。

4-4. 手数の多い展開

ドランシア+手札誘発で生き抜くのが基本です。手札誘発の枚数は安定しないため、どうしても手数の多いデッキが相手だと難しいです。手札誘発枠の増減・入れ替えで追いつかないデッキが環境は苦手です。

5. 思い出

自分語りです。

マスターデュエルリリース日、OCGでは既に禁止になっているドランシアが制限であると知り驚きました。ドランシアが解除されてから禁止に戻るまで十二獣を調整していた自分にとって嬉しい誤算であり、即日組み上げました(最初に作ると決めていたメタルフォーゼと同じシークレットパックに入っていたこともある)。最初のイベントがXフェスティバルだったため偶然ですが助かりました。しばらくはランク戦でメタルフォーゼ( 構築解説はこちら )を中心にいくつか趣味デッキを使い続けていましたが、降格しかけの時に安定した【純十二獣】を使って降格回避をするというピンチヒッター的な使い方をしていました。

相剣が実装された月はランク戦に【相剣】が大量に現れました。(1) メタルフォーゼは相剣相手がキツイ、(2) 誘発型十二獣は相剣にかなり強い、(3) OCGではドランシア禁止後のカードであるデストロイフェニックスガイ実装、という3つの理由から【十二獣デスフェニ】を使いはじめました。デスフェニ+ドランシア+アーゼウスやデスフェニ+ドランシア+龍皇などの盤面を見て感激していました。相手のデスフェニによる着地狩りがきつくはありましたが、こちらもデスフェニを使うことでイーブンに戻しました。アーゼウスがデスフェニに強いのもよかったです。ちなみに相剣には先後問わず本当にめちゃめちゃ有利だったためその月のランク戦は高速で駆け上りました。

ふわんだりぃずが実装され、それなりに流行出しました。まだ旅支度が無かったためヴェーラーと泡影が十分刺さる相手でした。ヴェーラーを追加する程度で済みました。同時期に勇者も実装され、環境は勇者を添えた展開デッキが増えました。中でもVFDで全てを終わらせる【勇者電脳堺】と、ハリラドンから大量の妨害を設置する【天威勇者】が横行しました。【天威勇者】は赤霄+暗転+バロネスや赤霄+暗転+グリフォン+闇宣言プロートスあたりを構える型が多かったです。十二獣は下級を召喚してワイルドボウから6素材アーゼウスに行くだけでこの盤面を突破できます(テンキから入った場合暗転が使えるようになってしまう)。このため誘発を弾かれてハリラドンを通してしまってもある程度返せる可能性がありました。彼らは先攻でリソースをオールインするタイプのデッキだったため、アーゼウスで全てを流せばこちらの盤面が空でも4ターン目から自分の展開をして勝てました。前述の通り、最終的にはボウテンコウを介して九支を構えてくるようになったため少しきつかったです。

烙印融合が実装された月はランク戦が様々なタイプの【烙印】で埋め尽くされました。ミラジェイドによる着地狩りが痛い上に赫の烙印からの追加妨害も厳しいため苦戦しました。具体的には烙印融合を通してしまうとそれだけで敗色濃厚です。アルベルやアルビオンを止められる泡影ヴェーラーをフル投入し、赫を止められる屋敷わらしを追加し抗いましたが厳しかったです。裏ではふわんだりぃずが月の書を3枚入れ始め、ヴェーラー泡影の通りが悪くなっていたのも痛手でした。確かこの月の後半に【烙印】に握り変えた記憶があります。使ってみると烙印も面白いデッキで、年明けまで烙印を使い続けていました。X召喚のミッションを消化したいときに十二獣を使えば1戦で終わるのでそのために使う程度でした。

1月にランク戦をやっていて烙印が減っていることに気付きました。アルベルが準制限になったこと、プレイヤーが烙印に飽き出していたこと、サーキュラーが実装されたことあたりが要因だったと思います。十二獣を捨てた要因の烙印が減ってるならばと十二獣を再び使いだしましたが、想像以上にやれました。最強の展開デッキとして【斬機】が君臨していましたが、同時期に流行していた【神碑】にも刺さる屋敷わらしを入れるスペースがあることと、元々誘発を多めにして相手を転ばせるというコンセプトだったためそれなりに抗えました。

そして先日、スプライトの実装が確定しました。OCGのスプライト環境は遊んでいないため想像でしかありませんが、【スプライト】相手はかなりきついと思います。スプライト・スマッシャーズ+αを安定して超える術は(少なくとも今の構築では)ありません。こちらが手札誘発を十分数持てる確率よりも相手が質の高い展開を行う確率の方が高い以上、線の細い誘発型デッキで勝ち越すのは厳しいと言わざるを得ません。【斬機】の超階乗+ダイヤ+αでひいひい言っていた時点で概ね想像つきます。

そういうわけで、今日以降【十二獣】をメインにすることは恐らくありません。マスターデュエルリリースから、もっというとそれ以前から長い間遊んできたデッキですがここでお別れです。プレイで勝っている感が出るいいデッキでした。ありがとう十二獣。

6. 参考リプレイ

この記事は元々書くつもりがなかったため、イイ感じのリプレイを残していたわけではありません。24時間以内の対戦から比較的よさげなものを再生リストに登録しました。下記URLからどうぞ。

https://youtube.com/playlist?list=PLX44RHVtmbofj_gmiUqzMq0rzm5uT3lKO