「CQをポケットに地球一周の船旅」第5回:日本社会における若者の生きづらさと幸福感 〜ピースボートで見つけた居場所

「船で世界一周」と聞いて「自分には無縁」だと感じていませんか?

かつて私もそう思っていましたが、今回の旅でその思い込みが一変しました。

ピースボート第117回クルーズで、2024年4月から105日間、世界18か国を巡りました。前回の第4回:「自主企画」ー個人と集団の達成は「最高の娯楽」に引き続き、この連載では、船旅での経験をCQ(異文化適応力)の視点から分析し、知られざる船旅の世界や、出会ったユニークな人々、日本と各地の文化、社会課題についてお届けします。

洋上で築かれる若者のコミュニティ

今クルーズには大勢のシニアに混じり、10代後半から20代の若者も一部乗船していました。(全体の1割程度と推測。経験者の話では、夏休み期間を含むクルーズでは若者の数が多く、半数以上が若者のクルーズもあったとのこと)

若者たちの属性は、学生、看護師や教師などの有資格者で次の組織に就職する前に旅をする人、職探し中の人、自営業の人など様々です。日本で現役世代が3ヶ月以上職場や学校を離れることが容易でないことを考えると、それぞれに深いストーリーがありそうです。

若者たちは1人乗船が多く、格安タイプの部屋(同性2~4人部屋で同室)を利用するパターンが主なようです。最初の頃は親しい知り合いがおらず、少し寂しそうな雰囲気でした。

しかし1ヶ月過ぎるころには若者のコミュニティーが出来上がり、様々な自主企画やイベント運営を担うなど、存在感を増します。後述する「セカイ型」も「文化祭型」も「自分探し型」も「観光型」も、それぞれがイキイキしている姿が見られました。

若者たちと承認の共同体 〜古市の4類型

社会学者の古市憲寿氏は2008年のピースボート第62回クルーズに乗船。船上で若者を対象にフィールドワークと質問紙調査を行い、2010年「希望難民ご一行様ーピースボートと『承認の共同体』幻想」を出版しました。

古市氏は日本の従来型の社会モデルが崩壊し、「貧しさ」と「寂しさ」を抱え若者たちを「希望難民」と呼びました。そして彼らに処方箋として「コミュニティー」や「居場所」を提供し、承認を与えてくれるのがピースボートだと述べました。

(古市氏は本の中で、しかしそれは「幻想である」と述べる一方で、東京大学 本田由紀教授による自論への反論も載せている)

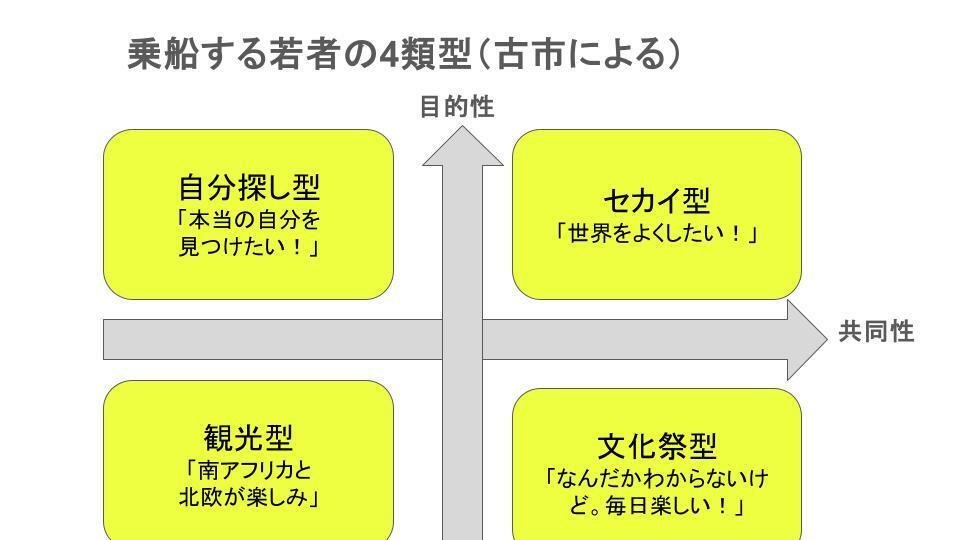

古市氏はピースボートに乗る若者を「共同性」(ピースボートの雰囲気に馴染めているかどうか)と「目的性」(ピースボートの掲げる理念に共鳴しているかどうか)と2軸を使い4つのタイプに分類しています。(下図)

すなわち①ピースボートが提供する空間に深くコミットし、その目的性(世界平和を目指す)に深く共鳴している「セカイ型」②セカイ型と同じくピースボートの共同性にはコミットするが、NGOとしての理念には興味がない「文化祭型」③ピースボートの理念には共感するが、その共同性にはコミットしない「自分探し型」④共同性にも理念にもコミットしない「観光型」です。

ホフステードの文化次元で読み解く若者の幸福感

若者たちが日本社会に「生きづらさ」を感じ、「コミュニティー」や「自分探し」を求めて船に乗る背景には何があるのか。文化の側面から分析してみたいと思います。

ホフステードの文化次元(個人主義と達成志向)を組み合わせると、その国の人の社会的志向性、つまり平均的な「幸福感」を表すことができます。

つまり幸福感が①「関係志向的か」または「個人志向的か」、②「達成を重視するか」または「生活の質を重視するか」という2つの軸の組み合わせです。

下図のように日本、アメリカ、中国はともに達成志向が強い文化です。このことから3つの文化では「何かを達成すること」が幸福感に繋がる可能性を示唆しています。

しかしもう1つの軸を見てみると、アメリカは「個人志向」、中国は「関係志向」が強く、日本はそのほぼ中間に位置していることが分かります。

コジンシュギと関係志向のジレンマ

では日本人の幸福感が「関係志向」と「個人志向」の中間であることと、若者たちがピースボートに「コミュニティー」や「居場所」を求めることと、どのような関連があるのでしょうか。

文化心理学者の北山忍氏は日本人とアメリカ人の心性を研究し、「個人志向的幸福感」を持つアメリカ人と「関係志向的幸福感」を持つ日本人の特徴を以下のように表しました。

北山氏は「世界的に低い」とされる日本の若者の幸福度や日本特有の「ひきこもり」の現象について以下の様に分析しています。

日本人は歴史的に協調的な人間観・世界観を持ち、本来の幸福感は「関係志向型」である反面、明治時代以降の西洋化の過程で、西洋の「個人主義」とは異なる日本型の「コジンシュギ」を発展させた。

西欧の「個人主義」では、個人の集合としての社会が前提になっており、必ずしも関係性を否定しないのに対して、日本の「コジンシュギ」では世間(関係性)がまず前提としてあり、そこでの「関係性を否定すること」で自己を見出そうとする傾向が強い。

本来「関係志向」である日本人が、「コジンシュギ」によってそれを否定する「自己矛盾」が今の日本社会の様々な社会問題(無気力、不登校、ひきこもりなど)に繋がっているのではないか。

つまり日本が文化的に抱える「本来の関係志向性と日本型コジンシュギとの『自己矛盾』」が若者の幸福感に影響しているということです。

そのことから、若者達はピースボートのような「コミュニティー」で本来の「関係志向型の幸福感」を取り戻すことで、人生を再び歩き出す活力を得ていると考えられます。

不登校の子どもたちに届けたいメッセージ 〜居場所を見つける旅

個人的な話になりますが、私の娘は中学校のほぼ3年間不登校でした。

子どもにとっては学校とは、「世界のすべて」と言っても過言ではありません。その「すべて」が失われた不登校の子どもたちは、強い敗北感や将来への不安、孤独を感じているに違いありません。学校に代わる「居場所」も地域によっては選択肢がないのが現状です。

娘の場合も近隣でフリースクールなどを探し回りましたが、本人が行きたいと思う「居場所」はすぐには見つかりませんでした。

そんな中、親戚がピースボートで世界一周をすると聞き、当時14歳だった娘も同行させてもらうことにしました。

大人が一緒とはいえ、未成年の子ども1人で船旅をさせるのは大きな決断です。それでも「学校以外の広い世界」を見て欲しかったこと、そして何といっても本人が「行きたい」と強く希望したことが背中を押してくれました。

3ヶ月後、娘は見違えるように大人びた表情で船から降りてきました。

なんでも船上では親戚とはまったくの別行動で、自ら「お兄さん」「お姉さん」たちと一緒にイベント企画運営チームで活動。カメラを持って船上生活を撮影したり、時には大ホールのイベント司会をしたり、忙しく飛び回っていたようです。

そんな娘に「船はどうだった?」と聞くと、一言。

「楽しいことばかりではなかったけど、自分の『居場所』があった」

とはっきりと答えてくれました。その後、自ら自宅から通える「居場所」を見つけて中学卒業まで通い続け、高校・大学に進学して再び社会参加を始めた娘。

たとえ船旅が終わって船上コミュニティーが希薄になったとしても、「関係性から得た幸福感」が「生きづらさ」を抱える若者にとって大きな転換点になる可能性を感じました。その何よりの証拠が、今回船で出会った若者達です。

日本の小中学校における不登校の児童生徒は約30万人(2022年度数 文科省)。この数は年々増加しています。毎年夏休み明けには、子どもの自殺という痛ましいニュースが絶えません。

子どもが「世界のすべて」である学校に行けなくなった時、「決して自分を責めないで」「逃げたい時には逃げてもいいんだよ」と声を掛けてあげて欲しいと思います。そして元気を取り戻せる「居場所」を見つけてあげて欲しいです。「居場所」とは必ずしも船のような「場所」とは限らず、幸福感に繋がる「関係性」のことです。

若者が日本社会で元気を取り戻す鍵は、「関係性の否定」による日本的な「コジンシュギ」でななく、私たちの心に深く根付いた「関係志向型の幸福感」の回復にあると思います。

CQラボ フェロー

田代礼子

▶ホフステードの6次元モデルと6つのメンタルイメージについて詳しく知りたい方は、『経営戦略としての異文化適応力 ホフステードの6次元モデル実践的活用法』宮森千嘉子/宮林隆吉 著をご覧ください

▶一般社団法人CQラボは、ホフステードCWQの日本オフィシャルパートナーとして、カルチャーに関してトータルな学びを提供しています。CQ®(Cultural Intelligence)とは…「様々な文化的背景の中で、効果的に協働し成果を出す力」のこと。CQは21世紀を生き抜く本質的なスキルです。Googleやスターバックス、コカコーラ、米軍、ハーバード大学、英国のNHS(国民保険サービス)など、世界のトップ企業や政府/教育機関がCQ研修を取り入れ、活用されています。

▶こちらからCQラボ代表理事 宮森千嘉子の異文化理解についての講座を1週間無料で視聴できます

▶1分でわかる「CQ異文化理解」動画はこちら