【17lands読み方解説】カルロフ邸ドラフト環境での緑のトップコモンを考える

前回の書面では指標読みの基本を乱暴かつざっくりと伝えさせてもらった。

言及し切れなかった各指標への考え方の補足を文面に残しておく。せっかくだからカルロフ邸ドラフト環境における緑のコモンを題材にしての解説に挑戦してみた。余裕があったら本番前の時間つぶしに読んでみて欲しい。

ATA×GIHで基本序列を知る

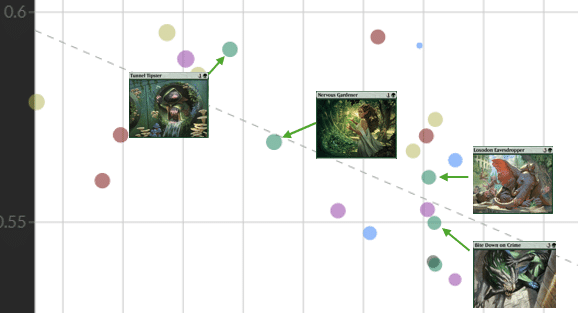

まずは個人的に基本と思っているATA(Average Taken At)と、GIH(Game In Hand Win Rate)の表から見よう。用語の定義が不安な時は前回の解説を見返してもいい。

繰り返しになるがGIHは環境の高性能カードを分かりやすく可視化してくれる。緑のコモンの中でこの4枚が突出していることは肌感にも沿うだろう。

なんだ格闘スペルが最高指標の割に人気も低いならこれを優先ピックしまくって他人に差をつけ放題!?

――本当にそうだろうか? 本当にそうかもしれない。

前回触れきれなかった他の指標も交えて掘り下げていこう

マナクリは取り損低指標カードなのか

いきなり指標最下位かつ不当な人気を持つことにされてしまったマナクリ。

いったんこいつに視点を移して欲しい。

OHで序盤性能を考える

前回も触れたように早い試合展開で活躍するカードはGIHの数値が低くなりやすい。(長期戦は勝つにしろ負けるにしろ多くのカードを引くといえば分かるだろうか)

この指標傾向はビートダウンに特化した軽量クリーチャーに顕著だがマナクリにも適用できると私は考える。こんなとき評価の補正を考えるのに重要な指標がOH(Opening Hand Win Rate)だ。

序盤性能の高いカードはGIHより高いOHを持つ

マナクリが初手にあったら嬉しい。

格闘スペルがダブついた初手で盤面を処理され続けて負ける。

誰しも経験があるはずだ。

高指標の非生物呪文が数値通りの強さを出すには序盤の展開を安定して行えるデッキ構成が前提

行ってみれば当たり前の話だが、思考停止で高指標スペルだけを優先ピックし続けることが歪んだデッキ構築を生むという点にはいくらでも注意しておいていいだろう。

特に今回は後手での2ターン目パスを除去で盛り返す展開を変装によって封じられているから、序盤の展開の大事さは身に染みているはずだ。

OH指標はこうした肌感とGIH指標のズレを補正していくための重要な要素であることが分かってもらえたなら嬉しい。

真の実力派カードを探せ

賢明な君なら正解の推理を既に閃いているかもしれない。

しかし、せっかくなので指標説明を続けよう。

IWD=勝ち試合にちゃんと居合わせたか

そのカードを引いた勝ち試合で本当にそいつは活躍しているのか。

それを考える上で重要な指標がIWD("Improvement When Drawn")だ。

IWDはそのカードが手札に来ていた試合とデッキで眠ったままの試合の勝率差を示す。

本当に強いカードなら引けば勝つし、引かなければ負けやすい。IWDが他と比べて極端に低いカードは引いた時に負けを呼び込む"そのデッキのお荷物"とみていいだろう

(※色とアーキタイプの関係で一概には言えないが今回は大筋の理解を目指す)

Analytics>Card Data からこの数値を見て行こう。

※GIHは表示制御ではEver in Handという表記になっているので注意

実数値総覧

IWDには思ったよりはっきりとした差が出た。

格闘スペルの数値はやはり圧巻で、ソーサリー除去が使い辛い逆風を跳ね返すだけの盤面影響力を裏付けた。

象さんはボムには劣る地味さがあるものの、プレイしていて幸せになれるタイプのカードで数字でも堅実な実績を示している。

一方で、マナクリのIWD0.3を見て「やっぱり取り損低指標じゃねえか!」と叫び出したい気持ちも分かるが落ち着いて欲しい。

序盤用カードのIWD指標が伸びにくいのは統計上の必然

IWDの算出基準がGIHである以上、低マナ域のカードの数値が悪くなってしまうのはここでも同じだ。全色のコモン2マナ生物の中でIWDがプラスになるカードは片手で数えるほどしか無い。マナクリが優秀なコモンであることは揺ぎ無いと言えるだろう。

序盤の立ち遅れを回避する役割を持ちながら長期戦を安定させる力を持つ。そんな都合のいいカードがそもそもコモンにあるわけないのだ……

――しかし、それは存在した。

「私、実は諜報ランドもサーチできるんです」

《神経質な庭師》はそんな都合のいい指標を見事に叩き出していた。序盤の展開オプションを持ちながら追加の土地を獲得し、タッチボムや重量級変装の運用を安定させるロングゲーム能力がIWD1.6という数値を実現しているのだろう。異常な優秀さは緑の《ひよっこ捜査員》と呼んであげたくもなる……長くなってきたので次段を解明編として終幕としよう。

解明編

変装を基本とした戦いの中では除去によるテンポ奪回が困難なことは環境をやり込み解説を読み込んだ君なら既に気付いているだろう。

<神経質な庭師>が多色ボムが売りのラヴニカ環境でデッキの重要軸になるカードである実感もあっただろう。

しかし、カードプールを初見した段階でこいつが最重要コモン生物と直感し、言い切ることはできただろうか。私も最初はちょっと便利そうなマナサポ生物いるなくらいの印象だった。

指標を読み解くことは隠されたセオリーにたどり着く最短経路となり得る

飛躍や説明不足が多くなってしまったが、これを今回の解説の結論として終わりたい。現場感を重視しながら指標読みの大事さを伝えられるようトライしてみたがいかがだっただろう。

(異なる色間の比較や非生物呪文の代替性についても語りたかったが全部盛り構成にするにはまだまだ力が足りなかった)

言語化や論考の力も下手なりに伸ばしていきたいと思うのでモチベーション源としてのスキボタンの押下もよければ頼みたい。

じゃあ、本戦ドラフト応援してるから。