ヴィンテージの誘い

text by 武漢

0.頭語

第6回添削杯にて「ヴィンテージの地平線」を寄稿し、2022年夏までのヴィンテージを概説した。

第7回添削杯の開催に合わせ執筆した本稿は、地平線の続編であり、2023年7月現在のメタを概観する。

まず、この1年間のメタゲームの推移を追う。その大きな山は、次の2トピックに集約される。

2022年11月 白単イニシアチブの誕生

2023年6月 指輪物語リリース

これらを踏まえた上で、各デッキタイプ単位での移り変わりを分析していく。

参入のハードルは高いが、それ以上に我々を誘う奥深さを持つヴィンテージの魅力を少しでも発信できればと執筆した。ご一読いただければ幸いです。

1.新興勢力、白単イニシアチブ

1.1.三大アーキタイプ体制の崩壊

前々回「ヴィンテージ概論」は、メタゲームの大分類として、まず土地に着目し、青・Workshop・Bazaarの3大アーキタイプを定めた。地平線ではさらに、絶大な影響力を誇る《ウルザの物語/Urza's Saga》(以下サーガ)との関係性を軸に、使う側か倒す側かでアーキタイプを線引きした。

しかし今日、この分類は適切ではなくなってしまった。突如として現れた新アーキタイプ白単イニシアチブが、これら三大アーキタイプに比肩するほどの強さと支配率を示すようになったためだ。

何が起こったのか? それを明かすため、いったん時計の針を戻した上で、白単の視点からヴィンテージを観測してみよう。

1.2.白ウィニー史

以下、用語は次のとおりとする。

Taxing コスト増加能力

ヘイトベア 特定の戦略への妨害能力を持つ、小型クリーチャー

1.2.1.2012年2月~ 誕生

ヴィンテージにおける白単の起源は、Taxingによりコンボを大きく阻害できるクリーチャー《スレイベンの守護者、サリア/Thalia, Guardian of Thraben》にまで遡る。

サリアや、直後に登場した《魂の洞窟/Cavern of Souls》は、カウンターに頼らずクリーチャーに偏重した構築のモチベーションを高め、ヘイトベアを満載した白ウィニーを誕生させた。これは、従来のクロックパーミッションとは一線を画す、新たなアーキタイプが登場した瞬間でもあった。

そして、白ウィニーのデッキとしての特色も、この時点でおおよそ確立していた。それは次の3点に要約される。

長所①マナベースの安定性(事故率の低さ)

長所②多彩なヘイトベア

短所③低スタッツ

①は明らかだろう。

②こそ、まさに白の強みといえる。正義の色である白は、アーティファクト・サーチ・コンボ・複数ドロー・コスト踏み倒し・特殊地形・墓地利用といった卑劣な戦略を許さない。ヘイトベアの充実したラインナップから、採用カードやその枚数をチューンすることで、素早くメタに適応できる。これによってソフトロックを仕掛け、相手が強力なカードを抱えていても、それを実際のアドバンテージに変換する速度を遅らせる。

頭が痛いのは、③だろう。白ウィニー側が①②によって序盤を優位に組み立てても、スタッツの低さゆえ、相手ライフを削り切るにはどうしても数ターンを要する。

その猶予により、相手が土地を伸ばし、ヘイトベアの拘束から脱してトップデックに至ってしまうケースも珍しくない。有り体にいえば、勝ち切れないという課題だ。

以下では、白ウィニーがこの短所③にどう向き合ってきたのか、を中心に見ていく。

1.2.2.2016年2月~ 転機

2010年代も中盤になると、Workshopとメンターの2トップ時代に突入していく。白ウィニーにとっては、Vault Controlからトークン戦略を核とするメンターへ青系の盟主が交代したことは不利な推移であり、環境の一角を占めながらも、トップメタには一歩及ばない時期が続く。

転機は2016年に訪れる。「ゲートウォッチの誓い」で現れた屈強なエルドラージ達を、白のTaxing持ちと組み合わせた異形のデッキ、白単エルドラージが構築されたのだ。

白ウィニーの予てからの課題であったスタッツを大幅に引き上げたこのデッキの誕生によって、いよいよトップメタに躍り出ることとなる。

このデッキは2017年の《アメジストのとげ/Thorn of Amethyst》制限により大幅な衰退を余儀なくされることとなったが、2マナランドをベースにヘイトベアと高スタッツを展開する戦略は、ヴィンテージでも通用すると証明してくれた。

もっとも、扱いの難しい《エルドラージの寺院/Eldrazi Temple》が含まれるなどしており、事故要因となっていたことも否めない。今振り返れば、白単エルドラージは長所①と引き換えに、短所③に大幅なテコ入れを図ったデッキだったと言えるだろう。

このデッキをより詳しく知りたい方には、yuz氏による歴史記事をお勧めしたい。この記事では、Workshopの後継者としての白単エルドラージの立ち位置、メタゲームでの有利不利といったトピックが詳しく解説されている。

1.2.3.2019年5月~ 雌伏

2010年代後半から、第6回添削杯までの情勢を見ていく。

まずは、この時期に登場した白ウィニーの新戦力3枚と、それぞれの主な職場を取り上げよう。

・《エメリアのアルコン/Archon of Emeria》

ヘイトベアの理想を詰め込んだクリーチャーだ。

2つの能力はMoxやフェッチランドに頼ったヴィンテージのマナベースに刺さり、序盤の立ち上がりに急ブレーキを掛ける。中盤以降も、詠唱制限がコンボはじめビッグアクション全般を牽制する。

→3マナを捻出できるマナベースを持つ、白単エルドラージ。

・《光輝王の野心家/Luminarch Aspirant》

《タルモゴイフ/Tarmogoyf》流に単純スタッツで勝負する。地味な見た目に反し、その成長速度とプレッシャーは相当なものだ。

→《夢の巣のルールス/Lurrus of the Dream-Den》型の純正白単 。

・《カルドラの完成体/Kaldra Compleat》

《石鍛冶の神秘家/Stoneforge Mystic》と組むことで、容易に5/5速攻トランプル破壊不能を召喚できる。

→《石鍛冶の神秘家/Stoneforge Mystic》パッケージ入り純正白単。

この時期のメタゲーム全般の動きを振り返ってみよう。

2トップのWorkshop・メンターを標的とした制限が繰り返された(上述のアメジスト制限もその一環)一方で、地平線でも述べたとおり、強力なエキスパンションが相次いでリリースされた。

これらの結果として、2トップの抑えが弱まり、また純粋にデッキパワーも向上したコンボ勢の占有率が著しく向上した。それはゲームスピードの加速、トップデックによる巻きの強さ、といった形で表出した。

さらにアグロ以外が展開するクリーチャーのスタッツも軒並み向上した。Bazaar系は1ターン目から4/3・4/4を安定して召喚し、青系及びWorkshopは、3/3~のトークン製造工場、サーガを獲得した。

こうなると、欠点③がより浮き彫りとなってしまう。白ウィニーが獲得した新規戦力も、上記のとおり非常に優秀だが、環境の進歩ペースに食らいつけるだけの分量ではなかった。こうして、白ウィニーの勢力は一時衰えを見せることとなる。

1.2.4.2022年6月~ イニシアチブ

この月、コラボセット統率者レジェンズ:バルダーズ・ゲートの戦いがリリースされた。このセットの中心的メカニズムはイニシアチブで、ダンジョン探索と統治者を組み合わせたような性質を持つ。

5色全てに配付された能力だが、最も強力な2枚を受け取ったのは白だった。

当初はヴィンテージレベルの影響は少ないものと目されていたが、Magic Online実装を機に、11月頃から研究が進んだ。イニシアチブ2種8枚をフル投入した白単イニシアチブの形に整理され、アジア・エターナル・ウィークエンド2022準優勝といった実績を上げて瞬く間にトップメタに躍り出た。

白単イニシアチブの何がそれほど強いのか? 詳細は次目に譲るが、一言で述べれば、これまでの白ウィニーのいいとこ取りだ。つまり、

①安定性を保ちながら、

②各方面へ睨みを利かせ、

③白単エルドラージや石鍛冶パッケージと同等以上のスタッツを獲得

したのである。

1.3.白単イニシアチブ徹底解剖

それでは、白単イニシアチブをパーツ単位で見ていこう。

サンプルリストとして、直近のVintage Challenge上位入賞デッキを示す。

このリストのメカニズムを図解したのが次だ。

(図中の☆マークは、マナフラッド受けも兼任していることを示す。)

1.3.1.マナベース

ストンピィである白単イニシアチブは、1ターン目に(2)(W)クリーチャーを召喚することを基本とする。そこでマナベースは30枚(土地スペル両面含む)と手厚く取っており、ダブルマリガンまで許容すれば約85%の確率でこれを実現できる。

用途を限定した土地も少なく、事故が起こりにくい単純明快なマナベースと評価できる。これは白単エルドラージから大きく改善された点だろう。

一方で、単なる初動全振りでもなく、次のようにマナフラッドの受け皿も抜かり無く用意している点が白単イニシアチブの堅実な点だ。

《別館の大長/Chancellor of the Annex》 7マナ

《孤独/Solitude》 ハードキャスト5マナ

《エメリアの呼び声/Call of Emeria》 7マナ

裏面が土地。《金属モックス/Chrome Mox》に刻印も可能。

2マナ土地を多用する白単イニシアチブにとって5~7マナ到達はそれほど困難ではなく、イニシアチブ冒頭の平地サーチも馬鹿にならない。

1.3.2.ゲーム開始時誘発

・《別館の大長/Chancellor of the Annex》

ゲーム開始時に誘発する大長サイクルの1枚。これは初動を1マナ遅らせる。

1マナと言えど、ストンピィ戦略にとって最も重要な序盤のテンポレースには十分な貢献をしてくれる。

先攻なら、厄介な《意志の力/Force of Will》を封殺。

後攻なら、相手のビッグアクションを牽制し、無防備な1ターンの隙を埋める。

このように、ゲームを強引に自分の土俵に引きずり込める。

また、初速一辺倒ではなくマナフラッド受けも担うことは先述のとおりだ。

大長の発見はデッキタイプの成立から2ヶ月後とやや遅れたが、白単イニシアチブ最後の1ピースと言っても過言ではないだろう。

1.3.3.イニシアチブ勢

《白羽山の冒険者/White Plume Adventurer》

《練達の地下探検家/Seasoned Dungeoneer》

デッキの主役。

イニシアチブの爆発力についてシンプルな例を挙げよう。

白羽山の冒険者を召喚。イニシアチブ獲得。

秘密の入り口/Secret Entrance ー 平地をサーチ鍛冶場/Forge ー 冒険者を5/5に成長。

攻撃、5点。罠だ!/Trap! ー 5ライフロス。

攻撃、5点。書庫/Archive ー 1ドロー。

攻撃、5点。

クリーチャー1体・4ターンでゲームセット。

これは、パワー5速攻クリーチャーで攻撃するのと同じペースである。

加えて、冒険者は自身の能力で疑似的な警戒を備えることから、実質的な性能は3マナ5/5・速攻・警戒となる。

地下探検家の方は1マナ重いが、これまたアタック時の能力を自分自身に適用できることから、4マナ5/6・速攻・ブロック不可と要約される。

むろん、以上の例は相手の無抵抗が前提だが、ゲームが長引いた場合であっても、イニシアチブによる継戦能力が大きく寄与する。

書庫に続く最終部屋、死せる三者の玉座/Throne of the Dead Threeは、クリーチャー1体を超強化状態で呼び寄せる。膠着状態に陥っても、イニシアチブさえ保持していれば、罠だ!/Trap!を繰り返すことで無理矢理ライフを詰めることも可能だ。

以上に記した内容は、Tinkerはじめとしたトップメタ級の面々とも遜色ないコストパフォーマンスと評価できる。「1.2.3. 2019年5月~ 雌伏」の節で、白ウィニーのデッキパワーが遅れをとりつつあった経緯を述べたが、イニシアチブ2種が前目で述べた「短所③ 低スタッツ」を克服し、この問題を一挙に解決した。

1.3.4.妨害

前節で、具体例を挙げてイニシアチブ勢の高スタッツを描写した。だが裏を返せば、フェアデッキが理想的な展開をしても、決着までに3~4ターン要するということでもある。最速1ターンキルのコンボ勢や、安定3ターンキルのBazaar系と渡り合っていくためには、序盤の足止め役が必須となる。では、その役割を担うカード達を見ていこう。

・《スレイベンの守護者、サリア/Thalia, Guardian of Thraben》

白ウィニーの開祖。Taxingはヴィンテージ環境に刺さる能力だ。

マナ加速の否定

特にコンボデッキは、その速度の大部分をMoxに依拠している。Taxingにより、Moxを展開したターンにはマナ加速が成り立たなくなるため、マナ加速のターンとコンボ始動のターンを分けるよう迫ることができ、事実上Time Walkとして機能する。そしてターンが帰ってくればさらなる妨害を追加し、相手を「次のターンで勝てる」状態に閉じ込めてしまう。

また、デッキコンセプトを根本的に破壊できる相手も多い。例えばBreachはBlack Lotus=3マナ生産>2マナ消費=思考停止/Brain Freezeの関係から無限ループするデッキだが、これらのコストが1増えるだけでコンボは成り立たなくなる。

これこそが白ウィニーの要諦だが、クロックの低さにより相手に猶予を許してしまっていたところに、イニシアチブの高スタッツが現れたことは既に述べたとおりだ。妨害の否定

フルタップ時のピッチスペル封印がまず挙げられる。後続クリーチャーをカウンターから守る上で有用。また、Bazaar系に対してはサリア1人で非クリーチャー呪文はシャットアウトできる。

相手としては上記のような不利から抜け出すためにサリアの除去を試みるはずだが、除去自体もTaxされ、場合によっては1ターン待たなければならなくなる。

加えて、デッキ内唯一の2マナクリーチャーであり、キープ基準の緩和にも貢献する。

・《エメリアのアルコン/Archon of Emeria》

「1.2.3. 2019年5月~ 雌伏」で述べたとおり、性能は申し分ない。唯一の欠点はコストの高さで、従来のマナベースでは1ターン目の召喚が難しいため、相手後攻1ターン目にMox・土地の展開を許してしまう問題があった。

しかし、白単イニシアチブは1ターン目に(2)(W)を出すデッキである。表の主役がイニシアチブ勢だとすれば、アルコンは影の主役と言える。

飛行を持つため、アグロ同士でのイニシアチブ争奪戦にも向く。

・《選定された平和の番人/Anointed Peacekeeper》

登場の置換効果の一部としてピーピング→指名ができるため、対応して除去等の恐れなく、ムーヴを確実に足止めできる。だが、番人の真骨頂は《Bazaar of Baghdad》を指定して起動を封じる使い方であろう。

登場エキスパンションは団結のドミナリア、つまりイニシアチブが誕生したバルダーズ・ゲートとほぼ同時期。コストがやや重く、召喚する前に足止めしたかったカードをプレイされてしまうという、アルコン同様の悩みを抱えていた番人にとって、白単イニシアチブは天職であろう。

白羽山の冒険者とはクレリックで種族が共通しているため、《魂の洞窟/Cavern of Souls》を共有できる点も見逃せない。

・《第三の道のロラン/Loran of the Third Path》

《解呪/Disenchant》を内蔵。Moxを割るだけでもマナ拘束になるが、サーガを割ればより嬉しく、《鋼の風のスフィンクス/Sphinx of the Steel Wind》を割れば最高だ。

また、伝説ゆえ《カラカス/Karakas》で手札に戻し、ETBを再利用できる。

なお、彼女は「兄弟戦争」出身。やはり2022年後半には白単イニシアチブを成立させる時代の流れがあったようだ。

1.3.5.除去

・《孤独/Solitude》

ETBで《剣を鍬に/Swords to Plowshares》を放つ。汎用性が高い除去であり、特に鋼の風のスフィンクスを対処できる。

先程から殊更スフィンクスについて言及しているのには理由がある。白単イニシアチブ登場まで、《修繕/Tinker》→スフィンクスは対アグロ最強のムーブであり、Tinkerデッキが独走する一因ともなっていた。圧倒的なダメージレース能力に加え、プロテクション(赤、緑)がアグロデッキの除去を尽くシャットアウトしてしまったからだ。

しかし除去2枚を擁し、更に全クリーチャーを素通りする地下探検家によって、白単イニシアチブはスフィンクスへの強い耐性を備える。

基本的にはピッチスペルとして扱うが、「1.3.1.マナベース」の節にも述べたとおり、5マナで召喚することもままあり、同型等では特に強力な動きとなる。

インスタントでなく瞬速クリーチャーであることも重要だ。このカードタイプのおかげで、サリアはじめ非クリーチャー呪文へのTaxingを受けない・《狼狽の嵐/Flusterstorm》の対象外といった恩恵を得られる。

1.3.6.サイドボード

サイドボード候補について逐一述べていくと枚挙に暇がないので、特に重要な1枚のみ紹介する。

・《赦免のアルコン/Archon of Absolution》

やや重いが、多方面への強力さから次第にサイドの常連となった。

プロテクション(白)により同型を、コスト要求によりBazaarアーキタイプ全般をメタる。特にDredgeに対しては、アップキープではなく攻撃時にコストを要求することで《イチョリッド/Ichorid》すら黙らせる(これは《The Tabernacle at Pendrell Vale》の盲点だった)。

白単イニシアチブは研究が進むにつれて、追加マナ要求系カードの評価を高め、増量してきた経緯がある。サリアに加え番人、大長そしてサイドのアルコンといった具合だ。これはBazaarアーキタイプを強く牽制することとなった。

1.4.メタゲームへの影響

ここからは、白単イニシアチブの参入を受けた、メタゲーム全体の反応を述べる。

これについては、ドレッジエキスパート・sapuri氏による大変優れたプレゼンがある。

白単イニシアチブ到来直前のメタゲームはサーガを軸とするものだった。これを巡って「使う側」「倒す側」の対立関係が生まれたものの、次第にサーガ+即死コンボの二段構えで攻めるTinkerの優位が確立しつつある情勢であった。

このような環境では、最序盤、概ねサーガが回り出す前の最初の2ターンで強いアクションを起こせるデッキが求められる一方、アドバンテージの積み重ねを主眼に置くコントロール志向のデッキは不遇を余儀なくされる。

そこに現れた白単イニシアチブは、サーガの二項対立に囚われず、強力なクリーチャーを展開して殴り勝つ、マジックの基本に忠実なアグロだ。

Tinkerを筆頭に、コンボ間の競争に集中し、クリーチャーによる攻防を軽視していたデッキたちは、その報いを受け勢力を落とすこととなった。対照的に、コンボ中心の環境で力を出しきれずにいたボードコントロールは白単イニシアチブと好相性であり、脚光を浴びる時代がやってきた。

ただ、コンボデッキもこの推移を座視していたわけではない。白単イニシアチブの隙を突けるデッキなどは、むしろその勢力を拡大してさえいる。

以上、白単イニシアチブの登場した11月頃から数ヶ月間の推移をごく大まかに述べた。デッキ単位・カード単位での変化は3.にて詳述する。

2.指輪の誘惑

白単イニシアチブの影響も一段落した2023年6月。新たなるコラボセット・指輪物語がリリースされた。

これまたモダンホライゾン1・2やバルダーズ・ゲート産イニシアチブ勢にも見劣りしないほどのパワーカード揃いであったが、中でも《一つの指輪/The One Ring》及び《オークの弓使い/Orcish Bowmasters》の強力さは群を抜いていた。そこで、この2枚には本項を設けて詳しく分析し、他のパーツについては次節以降で個別に紹介する形としたい。

2.1.《一つの指輪/The One Ring》

ストーリー的にもマーケティング的にも、エキスパンションの顔となったカードだ。そして、その性能もまた驚くべきものだった。

2.1.1.コスト&タイプ

現ヴィンテージにおいて4マナはかなり重い。だが、指輪は次の2つの理由から実質のコストはより軽いと言える。

第一に無色かつアーティファクトのカードタイプを持つことにより、《Mishra's Workshop》や《古えの墳墓/Ancient Tomb》、珍しいところでは《マナ吸収/Mana Drain》のマナ加速を充当できる。

第二に隙の少なさだ。指輪自身が破壊不能を持つ上に、詠唱時限定のETB能力として万能プロテクションを張れる。この二重の防壁により、指輪をあっさり対処されたり、次ターンに殴り殺されたりといった裏目が少なく、強気で仕掛けられる。

伝説は通常デメリットの側面が強いが、指輪の場合、カウンターの蓄積をリセットする使い方ができるため一概に悪いとは言えない。

2.1.2.プロテクション

そのプロテクション能力について掘り下げてみよう。

まずダメージを一切シャットアウトしてしまうので、アグロ系(白単イニシアチブやBazaar系)に対しては1ターンパスとして振る舞う。

対象を取ることも許さないため、《ドルイドの誓い/Oath of Druids》は誘発せず、Breachのフィニッシャー《思考停止/Brain Freeze》も抑え込む。

これらのデッキタイプに対しては、事実上のTime Walkとして振る舞うケースさえある。

さらにWorkshopにとっては、プロテクションは一層重要な意味を持つ。《ハーキルの召還術/Hurkyl's Recall》対策だ。

《抵抗の宝球/Sphere of Resistance》等によるTaxingを主要戦略に据えるWorkshopからすれば、エンド前の一方的なリセットにより自由な1ターンを確保されるハーキルは天敵であり、かといって防ぐのも難しい悪夢のような存在であった。指輪は、ハーキル予防としても有望な1枚となる。

(もちろん指輪に対応してハーキルを打たれることはあるが、メイン・ステップ中に抵抗の宝球を出し直せばいい)

一方、この能力を相手の視点から見た場合はどうであろうか。

まずダメージ依存でない&対象も取らないコンボデッキには刺さらない。

現ヴィンテージでそれに該当するデッキはDoomsdayがある。粛々とコンボを決め、《タッサの神託者/Thassa's Oracle》でプロテクションを無視した勝利を遂げるのみだ。

他には、《Time Vault》+《多用途の鍵/Manifold Key》の無限ターンも含めてよいだろう。もちろん無限ターン中もプロテクションは継続するが、《ボーラスの城塞/Bolas's Citadel》あたりで最終的には貫通できる。

他のデッキでは、プロテクション明けのビッグアクションを阻止できるかが重要な観点となる。

HollowVineは、バザー起動によりカウンターを揃える対応ができるし、白単イニシアチブやPrison Shopも、妨害パーマネントを設置することで、次の動きへの備えとなる。

2.1.3.ドロー

指輪の中核的能力。

登場ターンの起動でまず1ドロー。

2.1.2.で述べたように、プロテクションのおかげで大体1ターンは生き延びると考え、2回目の起動で2ドロー。

淡々と言ったが、この時点で3ドローである。

3回目の起動で3ドローと既に規格外のパフォーマンス。さらにターンが回ってくるごとにドロー効率は跳ね上がり、そのカードパワーはヴィンテージでさえ類を見ないものとなる。

その代償として、アップキープ毎にライフを失うようデザインされている。しかし、ドロー力に比べれば僅かなデメリットに過ぎない。しかも、2.1.1.で述べたとおり、いざとなれば2枚目を出して伝説性によりカウンターの蓄積された指輪を破棄することも可能だ。

ひときわ恐ろしいのはアンタッパーと組む場合だ。《多用途の鍵/Manifold Key》で成長速度を倍にするだけでもなかなかの強さだが、《パラドックス装置/Paradox Engine》と並んでしまえばデッキ全てを引き切る結果となるだろう。

しかも、1ターンに何回起動してもライフロス精算は次アップキープに行われるため、それまでに指輪を差し替えるか、いっそ勝ってしまうかして踏み倒せる。

2.1.4.既存カードとの比較

4マナのドローエンジンを列挙する。

・《強制の門/Coercive Portal》

シンプルな性能のドローアーティファクト。2015年頃まではWorkshopに散見したが、現在ではほぼ見ることもなくなってしまった。

指輪は、これの超強化版と見ることができるだろう。

・《神秘の炉/Mystic Forge》

ドローではなく、ライブラリトップからアーティファクトのプレイ権を得る。潤沢なマナ基盤を持つアーティファクト単デッキ、Workshopからすれば、炉は《未来予知/Future Sight》相当となる。その絶大なアドバンテージ力をもってKarn Forgeを成立・隆盛させたが、登場わずか1ヶ月で制限されてしまった。

指輪でさえ、炉のアドバンテージ力には及ばないだろう。もっとも、以上はアーティファクト単である前提付きの評価であり、Tinker等で使う分には指輪が優先される。

MasaH氏は、指輪を炉の代替パーツと見立ててコンボ系Workshopを研究しており、大変興味深い。

・《精神を刻む者、ジェイス/Jace, the Mind Sculptor》

一世を風靡したPWだが、インフレに取り残された面が否めず、全盛期に比べて採用率は非常に寂しいものとなっている。

当面の防御:ジェイス[-1]≒指輪プロテクション

継続的アドバンテージ:ジェイス[0]≒指輪タップ能力

と、いささか強引ながら能力を対応付けると、やはり指輪のほうが一回り勝る。また場持ちや実質的なコスト(2.1.1.)も指輪に軍配が上がる。

2.2.《オークの弓使い/Orcish Bowmasters》

ヴィンテージは他フォーマットにも増してドローが重要であり、(たった今紹介したように)ドローエンジンがデッキの中核を占めるケースも多い。それに比例する形で、ドローペナルティ系の評価が高い環境だ。

オークの弓使いは新たに加わったペナルティ・クリーチャーの一員である。果たして、その性能とは・・・

2.2.1.基本性能

ETBのみで《毅然たる援軍/Resolute Reinforcements》+1点ダメージと、単独でもスタンダード水準の性能を持つ。

この1点火力でタフネス1のクリーチャーを除去できれば仕事としては十分。また1/1とはいえ、クリーチャー2体がインスタント・タイミングで出現することは、イニシアチブやPWを巡る攻防において大きな影響となり得る。

2.2.2.ドローペナルティ能力

非常に強力だが、ヴィンテージのライバルたちを抑止するには、僅かにパンチ不足を感じる。ドロー自体を止める能力ではないため、コンボが回り出すとオークを無視して勝利手段を揃える可能性もあるからだ。

とはいえ、2マナの軽さを考えれば上々の性能。また、先にライフを詰めれば、それだけ相手のドロー上限を狭めることもできる。

各デッキタイプとの相性をまとめると次のようになるだろう。オークはむしろ、Vine系キラーとしてのポテンシャルを感じる。

$$

\begin{array}{|c|c|l|} \hline

相手 & 評価 & コメント \\ \hline

Tinker & △ & 複数戦略を持ちドロー妨害だけでは不十分 \\ \hline

Oath & △ & グリセルには最高だがアトラクサには全然 \\ \hline

Doomsday & ◯ & ライフを十分削れていれば詰みに追い込める\\ \hline

Jeskai & △ & 生物を焼ければ嬉しいが相手もケアしてくる \\ \hline

墓荒らし & × & タフ1はオークのみ。ドローも少なめ \\ \hline

Jewel PO & ◯ & ドロー特化。ライフロスも多い \\ \hline

Dredge & × & 発掘で置換してドローしてくれない \\ \hline

Vine & ◎ & 1バザー2誘発。ルートワラ殺害。軍団5/5で勝ち \\ \hline

白単Init & × & ドロー無し。サリア焼けるか程度 \\ \hline

\end{array}

$$

2.2.3.既存カードとの比較

ここではドローペナルティの先輩を挙げていく。

PWまで広げれば、制限カードの《覆いを割く者、ナーセット/Narset, Parter of Veils》も含まれるが、今回はクリーチャーに限定して取り上げた。

共通事項として、こちらから《Wheel of Fortune》といった全員ドロー呪文を撃ち、ペナルティ能力を能動的に誘発させる使い方ができる。

・《概念泥棒/Notion Thief》

元祖にして、ドローを丸ごと奪う最も強力なペナルティ。十分な実績を挙げたが、相手のドローにレスポンスするためには2色4マナが重く、次第に減少していった。

・《船殻破り/Hullbreacher》

3/3/2瞬速と良好なスタッツ。ドローを止め、宝物トークンを得る。リターンでは泥棒に一歩劣るが、相手のアクションを止める防御力では同等。3マナと奇襲性もあり、Tinkerから墓荒らしまで幅広く採用されている。

特にTinker系統では採用率が非常に高まっており、定番スロットと言っても過言ではない。

・《黙示録、シェオルドレッド/Sheoldred, the Apocalypse》

やや重い印象があるが、Tinker・Doomsdayらコンボ系デッキのサイドボードを中心に活躍している。

オークと比べても、やはり1点と2点の差は大きい。

例えばDoomsdayなら、ライフ20で《審判の日/Doomsday》を通されても、半減したライフ10点から積み込んだ5枚を引けば、向こうが先に死ぬ。

もっと言えば、上述の《Wheel of Fortune》コンボが成立すれば14点+次のドローで+2点と、ほぼ致死量となる。

しかし特筆すべきは、Bazaar系、中でもHollowVineに対して非常に強い点。通常ドロー+バザー起動で6点を削っていく上、4/4/5のスタッツにより、HollowVineの最大打点4点を受け止める。

故に、オークはシェオルドレッドの小型版と理解するべきだろう。

3.各デッキタイプの変遷

紹介するデッキは次表のとおり。

デッキタイプごとに概ね次の段取りで、ここ1年の変遷を見ていく。

概要

白単イニシアチブ登場に伴う変化

指輪物語リリースに伴う変化

3.1.Tinker

3.1.1.概要

切り札《修繕/Tinker》を筆頭に、アーティファクトにフィーチャーしたコンボ・コントロールデッキ。青を中心に各色のパワーカードを詰め込んだグッドスタッフとしての側面も持ち、ヴィンテージの象徴とさえ言える。

モダンホライゾン2以来、サーガと修繕の二段構えにより頭一つ抜けたデッキパワーを誇った。修繕→《ボーラスの城塞/Bolas's Citadel》がキルターンを著しく早め、これが効きにくいアグロ全般に対しては《鋼の風のスフィンクス/Sphinx of the Steel Wind》が極めて有効と、天敵不在の環境を謳歌していた。

しかし、強力なライバル・白単イニシアチブの台頭と共に、Tinker一強体制は崩壊。構成の見直しを迫られる。

その後、指輪物語にて指輪をはじめ、新カードを獲得して再び強化される。

なお、地平線ではTinkerと逆説を別デッキタイプと扱っていたが、本記事においては一まとめにしてTinkerと扱う。

後者の主流がJewel Shopとなり、青アーキタイプとしての逆説は激減してしまったこと。またTinkerの方も、指輪に合わせてデッキリストを最適化していく過程で、逆説デッキタイプと合流の傾向が見られること(後述)。以上2点が理由である。

3.1.2.白単イニシアチブへの対応

白単イニシアチブはデッキパワーで肉薄し、さらにスフィンクスを含めたTinkerのアクション全般への回答を備えていた。一方でTinker側の主要な妨害手段、カウンターの効き目は薄い。

では、この新たな敵を前にしてTinkerはどのような策を講じたか。

白単イニシアチブを対策するとは、スタックから盤面に目線を変えることと言い換えられる。具体的には次の方法がある。

・除去

最も明快な対策。ソフトロックを仕掛け、クロックも高い相手であることを考えれば、単体除去は1マナ、全体除去でも3マナ程度に抑えることが望ましい。

前者では《四肢切断/Dismember》、後者は《毒の濁流/Toxic Deluge》が代表格。より白単イニシアチブに狙いを絞ったサイドボードとしては《美徳の喪失/Virtue's Ruin》も少数ではあるが見られる。

・クリーチャー展開

相手のクリーチャーを除去できても、イニシアチブを奪取できないままでは毎ターンアドバンテージを取られてしまい、ぐずぐずしていると罠だ!で死ぬことすらある。となれば、こちらも一定のクリーチャーを確保する必要がある。

この枠には、まずサーガトークンが挙げられる。

続いて、《船殻破り/Hullbreacher》。ドロー奪取能力は全く効かないものの、瞬速3/3/2とスタッツ的は悪くない。元々高い採用率を持つカードでもあり、デッキを歪めずに済む点が好感されたようだ。

更には、確固たる対策を望むなら確実にイニシアチブを奪取できるクリーチャーが必要、という思考によるものか、《白羽山の冒険者/White Plume Adventurer》を採用したInitiative Tinkerすらも爆誕した。白単イニシアチブ全盛期の徒花のようなデッキかと思いきや、冒険者自体の高性能もあってか、ある程度定着したようだ。

・コンボ等

先述のように鋼の風のスフィンクスは白単イニシアチブに対して脆弱であるため、より特化したTinker先が求められた。それが《ファイレクシアへの門/Portal to Phyrexia》だ。

トークンを使うでもなく真面目にクリーチャーを展開する白単イニシアチブにとって、3体布告除去は痛烈。しかも割られなければ続々とクリーチャーを供給するので、イニシアチブで削り殺される心配もない。

スフィンクスとの入れ替え要因としてサイドボードに仕込まれ、時にメインから採用される場合もあった。

あくまでコンボを決めに行くという視点から言えば、《激しい叱責/Dress Down》も非常に有効だ。

白単イニシアチブはソーサリータイミングでしか動かないため、終了ステップに飛んできた叱責を除去する手段がない。したがって確実に妨害なしの1ターンを得られる仕掛けだ。

ただし、その1ターンで勝てなければ相手の布陣は健在なので、除去と比べてリスキーな1枚といえる。

3.1.3.指輪物語による強化

指輪物語がリリースされると、2.で取り上げた強カード2枚のいずれを採択するかで分岐が生じた。まとめると次表のようになる。

$$

\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline

カード & マナベース & 志向 & 特記事項 \\ \hline

指輪 & 1~2色+墳墓 & プロアクティブ/コンボ & 逆説、ロリアン \\ \hline

オーク & UBR & リアクティブ/フェア & WoF、ダク\\ \hline

\end{array}

$$

このように、2種類のカードは志向にやや差があり、共演はそれほど見られないようだ。

・指輪Tinker

2.1.1.にて、指輪は裏目が少ないため、強気で出していけることを述べた。つまり問題は4マナの捻出手段であり、これにTinkerは墳墓を用いる。そうしたマナベースは、必然的にプロアクティブ志向のデッキリストを導く。つまり、カウンターや除去を減らし、高コストの決定的呪文を叩きつけることに主眼を置くようになる。

その高コスト呪文は具体的に何かというと、まずは表題の指輪。そして《逆説的な結果/Paradoxical Outcome》が搭載されるケースもある。これが「逆説デッキタイプと合流の傾向」と述べた所以である。

ここで、もう1つの特記事項《ロリアンの発見/Lorien Revealed》についても紹介しておきたい。

いかにも地味だが、指輪物語の中でも3番手の実力者。サイクリング・コストが(1)と非常に安いため、ドローモードもある青いフェッチランドとして運用できる(青い=ピッチコストに充てられるの意)。

また《ボーラスの城塞/Bolas's Citadel》でめくれた際にプレイの連鎖を止めない点も見逃せない。

・オークTinker

こちらはカウンター等のリアクティブなカードも多く採用しており、比較的フェア志向となる。2.2.2.で挙げたドローペナルティの先輩も多く採用しており、デッキ全体としてドロー自体を強くメタる構成を取ることが多い。

ここに、能動的にドローさせる《Wheel of Fortune》や《ダク・フェイデン/Dack Fayden》が加わると、ドロー対策は凶悪なコンボ要員に早変わりする。

特にダクは、破壊不能やプロテクションを無視して指輪を盗む役割も備えている。

3.2.Breach

3.2.1.概要

ブリーチ+《Black Lotus》+《思考停止/Brain Freeze》のライブラリアウトコンボを搭載したコントロールデッキ。

地平線で紹介した際は、「Tinker等に比べ速度では劣るが、赤のメタ力を最大限に引き出しているコントロールデッキ」と評した。その後しばらくは、大きな強化・弱体とも経験せず、こうした利点を保っていた。

3.2.2.苦戦

ところが、赤のメタカードが全く刺さらない相手、白単イニシアチブが激増したことで、Breachは再考を迫られることとなった。

白単イニシアチブは続々とクリーチャーを繰り出し、鍛冶場で強化まで施す。赤の火力で対抗することは難しく、結局3.1.2.で見たような黒の力を借りる必要があった。

一方で白単イニシアチブからすれば、サリア・アルコン・番人とメインから3種12枚もコンボ阻止手段を搭載しており、Breachは与し易い相手である。

このような天敵の登場により、メタゲーム上の立ち位置が悪化してしまったことは否めない。

続く指輪物語も、マナベース上指輪を組み込み難く、一方で相手の指輪によりコンボを1ターン封じられると、やや不利な影響。

Breach側もこうした現状を把握し、コンボパッケージを減らして船殻破りやオークを増量する等の策を講じている。この傾向が続けば上記オークTinkerと合併する可能性もある。

3.3.Oath

3.3.1.概要

《ドルイドの誓い/Oath of Druids》により、巨大クリーチャーを召喚する。相手にトークンを押し付ける《禁忌の果樹園/Forbidden Orchard》とのコンボを基本としているが、環境にアグロが多いほど脚光を浴びるデッキでもある。

環境の他のデッキと比べてデッキパワーで一歩遅れをとるようになり、漸減傾向にあったが、白単イニシアチブに有利であることから息を吹き返した。

さらに《偉大なる統一者、アトラクサ/Atraxa, Grand Unifier》という逸材を獲得、昔日の威光を取り戻しつつある。

3.3.2.白単イニシアチブへの回答

白単イニシアチブとのマッチアップについて詳しく見てみる。

・オース誘発まで

白単イニシアチブの持つオース対策は次のとおり。

各種妨害クリーチャーにより、設置を妨げる

サリア等のTaxingにより遅らせることは可能だが、オース自体が2マナと軽いため限度がある。《第三の道のロラン/Loran of the Third Path》で割る

ロランは通常1~2枚投入で、運次第。《封じ込める僧侶/Containment Priest》で誘発を阻止

マッチ2本目からサイドインされる有効な手段。

僧侶を除けば決定打に欠け、白単イニシアチブがオースの誘発を止めるのは難しい。では、誘発後はどうか?

・降臨クリーチャー

《グリセルブランド/Griselbrand》

《パルン、ニヴ・ミゼット/Niv-Mizzet, Parun》

白単イニシアチブが活発化する11月頃まで、Oathのクリーチャーと言えば上の2体であった。この布陣は青系やMUDに対しては非常に強いが、白単イニシアチブに対する最適解とはいえない。

というのも、着地した時点でライフを詰められていたり、ソフトロックを敷かれたりしているのが普通で、彼らのポテンシャルを発揮しきれないこと。そして《孤独/Solitude》と《カラカス/Karakas》双方に脆いためだ。

もちろん両者は基本スペックだけでも十分に高く、着地すれば大方勝利を得られるだろうが、詰めの甘さは否めない。

《セラの使者/Serra's Emissary》

そこで抜擢されたのが彼女だ。

プロテクション(クリーチャー)指定で、白単イニシアチブの全てをシャットアウトする。《孤独/Solitude》も、非伝説ゆえカラカスも受け付けない。

白単イニシアチブ側の勝ち筋としては、イニシアチブ持ちクリーチャーを複数召喚し、罠だ!を誘発させる方法がある。しかし、Oath側のライフにもよるが、使者(ブロック不可)に3回殴られるより早くこれを実行するのは厳しいケースが大多数だろう。

一方で、セラの使者は青のコンボ系に対する防御力はない。そこでOathは、対白単イニシアチブと対青を両立できるPWを雇用し、そのブロッカーとしてオースを運用する戦略を選んだ。

そのPWとは、最早定番となった《王冠泥棒、オーコ/Oko, Thief of Crowns》。さらに《時を超えた英雄、ミンスクとブー/Minsc & Boo, Timeless Heroes》である。

彼らの生成する強力なトークンを、青系へはプレッシャーとして、白単イニシアチブへはブロッカー兼イニシアチブ奪取要員としてぶつける設計だ。

2023年1月初頭には、使者型がOathの標準形となった。時期としては白単イニシアチブの登場から2ヶ月あまり経った頃。即ち白単イニシアチブがTier1として定着し、メタられる側に回ったことの証左でもあった。

3.3.3.異形の天使降り立つ

しかし、セラ時代は長くは続かなかった。2023年2月、ファイレクシア:完全なる統一にて《偉大なる統一者、アトラクサ/Atraxa, Grand Unifier》が現れたためである。

アトラクサは巨大クリーチャーとして10年に一度レベルの逸材であることを示し、踏み倒し召喚の筆頭となった。それはOathにおいても例外ではなかった。

では彼女の強さに迫っていこう。以下、全体的な性能が似通っているグリセルブランドとも比較する形で述べる。

・コスト:4色7マナ

グリセルブランドと比較して明確に勝る点だ。

まず《意志の力/Force of Will》《活性の力/Force of Vigor》のピッチコスト(ー①)となる。

また、アトラクサの色マナ4点のうち(U)(G)はデッキカラーであり、残り(W)(B)を《禁忌の果樹園/Forbidden Orchard》等から捻出できれば、長引いた場合の素出し(-②)も現実的に狙える。

・スペック:7/7飛行、接死、警戒、絆魂

接死は置いといて警戒の有無。

グリセルブランドの場合、敵陣のパワー合計が8以上だと、絆魂回復量より総攻撃の打点が上回ってしまい、攻撃に行けない場合がある。こういう盤面は、白単イニシアチブはもちろんHollowVine、サーガトークン等によっても生じるため、現ヴィンテージでは意外によく見られるものだ。

このようなシチュエーションでこそアトラクサの警戒が光る。総攻撃でアトラクサの回復力を上回るためには、パワー合計22が要求される。横並びでは事実上不可能な値である。

・ETB能力

平均的なOathの構築であれば、5枚弱の手札補充が期待できる。このETB能力は、1起動で7枚、ライフが潤沢にあれば14枚も引いてのけたグリセルのドロー力と比較すると、爆発力で大きく劣るのは確かだ。

しかし、アトラクサが勝る点も多い。

まずライフを要求されないこと。上述のように白単イニシアチブ等とのマッチアップでは、降臨時に既に追い詰められているケースも少なくない。いかに強力なドロー能力でも、起動できなければ1枚も引けない。

意外なところでは《ボーラスの城塞/Bolas's Citadel》との相性も良い。城塞からアトラクサを唱え、ETBによる大量ドローでカウンターを手札に加え、アトラクサを除去等から守る。そしてアトラクサ自身がブロッカーとなって減ったライフを守る。

地平線では、サーガとOathの噛み合いの悪さを述べたが、アトラクサを結節点としてサーガ・修繕・城塞を起用したOathも増えてきている。

次にETBであること。《閃光/Flash》でアトラクサを一瞬だけ登場させる(-③)構築が見られるようになった。

ドローでなく濾過である点も時に重要だ。2.2.3.で述べたようなドローペナルティ勢に罰されないためだ。

と、逐語訳的にアトラクサの性能を追ったが、もう1つ指摘しておきたい要素がある。手札に来たアトラクサの活用方法にあたる部分に、①②③と番号を振っていた。これは、素引きした巨大クリーチャーを持て余してしまうOathの宿痾をある程度克服したものだ。

以上まとめると、アトラクサは非常に高い性能を持ちつつ、(手札に素引きしてしまった場合も含めて)不利な状況下でも打たれ強いと評価できる。

3.3.4.アトラクサ以後のOath

アトラクサは登場後まもなくOathを席巻した。セラの使者に比べれば多少白単イニシアチブに対するガードを下げることにもなったが、デッキパワーの絶対値が向上し、Tinker等にもよりイーヴンに戦えるようになった。

2023年7月現在、Oathはアトラクサ+Tinkerタイプが主流となっている。

指輪物語リリース後も大きな影響はないようだ。指輪にオースの誘発を阻まれることはあるが致命的なロスではなく、上述のようにオークはそれほど警戒する必要がない。

3.4.Izzet

3.4.1.概要

王道のクロックパーミッションだ。

《敏捷なこそ泥、ラガバン/Ragavan, Nimble Pilferer》を先鋒としてプレッシャーを与え、中盤を《表現の反復/Expressive Iteration》で組み立て、最終的には《濁浪の執政/Murktide Regent》が空襲を仕掛ける。

モダンホライゾン2産のパワーカードで武装しつつ、Tinker中心の環境に向けて赤のメタカードも豊富に取り揃えた、完成度の高いデッキである。

3.4.2.苦戦

しかしながら、白単イニシアチブの台頭と反比例して急速に衰退してしまった。

この理由として2つを挙げたい。

第1に巨視的なメタゲームの悪化。

クロックパーミッションであり、3.2.2.で触れた赤のメタカードを駆使するIzzetは、Tinkerの急所を鋭く突く戦い方ができた。

しかし、アグロである白単イニシアチブは、より骨太なクリーチャーを次々と展開し、メタカードも意に介さない。これはIzzetにとって天敵である。

その上Tinkerにも有利がつくことから、ちょうどメタゲーム上の役割を食う形だ。

第2に主要パーツの陳腐化だ。

《敏捷なこそ泥、ラガバン/Ragavan, Nimble Pilferer》

クリーチャー少なめの環境を走り抜けていた猿だが、3/3の巨漢を前にモジモジしてしまう。また各デッキともクリーチャー除去を増量したため、信頼性が大きく下がった。《表現の反復/Expressive Iteration》

白単イニシアチブは複数回の呪文詠唱を罰するデッキのため、相性が悪い。もっと言えば、盤面に干渉しないソーサリー2マナが重い。

そして指輪物語以降、ラガバンを容易に射殺すオークが闊歩する環境では、Izzetの立場はさらに厳しくなったと言わざるを得ない。2010年代末からのメタゲーム栄枯盛衰の激しさ、厳しさを物語るデッキといえる。

3.5.Jeskai Control

3.5.1.概要

継続的アドバンテージの確立を重視し、それも手札・盤面の優位を狙う、コントロールに属するデッキタイプだ。

1マナの除去・キャントリップを豊富に取り揃え、《戦慄衆の秘儀術師/Dreadhorde Arcanist》の再キャスト能力によりアドバンテージを取る。さらに《夢の巣のルールス/Lurrus of the Dream-Den》が墓地の軽量パーマネントを毎ターン蘇らせ、継続的アドバンテージをさらに追加する。

1.4.に述べたように、地平線の時点ではコンボに押され劣勢であったが、白単イニシアチブによる地殻変動の最中、再評価され再び増加した。

3.5.2.基本構成

前節の継続的アドバンテージと表現したものは何か、具体的な方法を列挙しよう。

《敏捷なこそ泥、ラガバン/Ragavan, Nimble Pilferer》

相手ライブラリートップの奪取《戦慄衆の秘儀術師/Dreadhorde Arcanist》

墓地1マナ呪文再キャスト《夢の巣のルールス/Lurrus of the Dream-Den》

《ミシュラのガラクタ/Mishra's Bauble》等によるETB再利用

継続的とはいえ、「1ターンに+1枚」といった地味なアドバンテージが多く、これ1枚を叩きつければ勝利!といえるカードもない。ヴィンテージの地平線で述べた決定力の問題は依然残る。

弱点があるとすれば、決定力の弱さだろう。対応力こそ非常に高いものの、…ボムと呼べるカードに乏しい。…コントロールを確立してもそこから勝利までの道程が長いために、トップデックを続けた相手に捲られてしまうケースもままある。

しかし、こうした実直さが白単イニシアチブ攻略の上では大いに役立っている。そもそも、対コンボに注力した純正アグロである白単イニシアチブがコントロールに負けるのはある種の必然ではあるが、ミクロに見ていっても、

秘儀術師で《剣を鍬に/Swords to Plowshares》ら除去を再キャストする動きが非常に強力。

クリーチャーを介してアドバンテージを得る

→そのクリーチャーをイニシアチブ奪取に向かわせることができる1ターンに軽量クリーチャー・スペルを1~2回プレイする動きを重ねる

→サリア・アルコンいずれも効きにくい

といった具合である。

3.5.3.指輪物語による影響

いくつか新規カードを獲得している。

まず《ロリアンの発見/Lorien Revealed》。3.1.3.で紹介したように、これはマナフラッド受けの要素を持つ1枚といえる。

Jeskai特有のカードとしては《進め、エオルの家の子よ!/Forth Eorlingas!》だ。プレビュー時点では注目されていなかったカードだが、言われてみれば非常にマッチするカードだ。

X=0~1で唱え、統治者に就任して継続アドバンテージを確立する動きはデッキコンセプトに合致している。一方、X=5なら速攻・合計パワー10の軍勢が現れると、マナフラッドを受けつつ、決定力不足もカバーしている。

マナフラッド防止に貢献する2枚が追加され、劇的な成長とまでは言えないがデッキとしての完成度を底上げする結果となった。

3.6.墓荒らし

3.6.1.概要

墓荒らしは、《死儀礼のシャーマン/Deathrite Shaman》を中心とするBUGデッキである。

いくぶん曖昧な言い方となったのは、新戦力やメタに応じて、戦略レベルで変化してきた経緯があるからだ。ごく簡単に振り返ってみよう。

2012年10月、墓荒らしは《死儀礼のシャーマン/Deathrite Shaman》と共に誕生した。当初は、当時隆盛を誇っていたWorkshop(MUD)を強く意識したデッキだった。

10年代半ばに、カラーリングの一致する《トレストの使者、レオヴォルド/Leovold, Emissary of Trest》を獲得すると、クリーチャーを減らしてカウンターや除去を増やし、抑制的なクロックパーミッション~コントロールとしての色彩を強めた。

そしてモダンホライゾン1では、強力な緑カード2枚を手にした。《溜め込み屋のアウフ/Collector Ouphe》《活性の力/Force of Vigor》だ。

この2枚を取り入れたことで、戦略もアーティファクト・ヘイト寄りのミッドレンジへと推移していった。ほどなく、圧倒的な盤面制圧力で知られる《王冠泥棒、オーコ/Oko, Thief of Crowns》が加わったことで、この傾向はより強まることとなった。

今墓荒らしとして知られるデッキタイプは、2019年に概ね完成したものだ。

3.6.2.白単イニシアチブ前後

モダンホライゾン2が追加されると、サーガを手にしたTinker、デッキの再現性を大幅に高めたHollowVine等が環境を大きく変えた。しかし墓荒らしの新規パーツは少なく、デッキパワーで遅れを取るようになっていった。

この情勢に対して墓荒らしは、個々のデッキに特化したメタカードをメインから投入する策を取り、一定の成功を収めた。サーガに対しては《魔力流出/Energy Flux》、DoomsdayやBazaarには《忍耐/Endurance》といった具合だ。

しかしながら、白単イニシアチブが台頭すると、この戦略の限界が露呈してきた。既存のTierデッキと全く異なる軸を持つ仮想敵が1つ増えたことで、ドローに比較的乏しい墓荒らしが各種メタを詰め込むだけのスロットが不足してきたためだ。

折悪しく、ここまでに挙げたカードの殆どは白単イニシアチブに対する効力に乏しい。オーコでさえ、クリーチャーと能力が分離したイニシアチブ戦略にはやや分が悪い。

なお、白単イニシアチブに的を絞った構成としては、イニシアチブ・クリーチャーである《アーラコクラの隠密/Aarakocra Sneak》や、取り回しの良い除去《殺し/Snuff Out》の起用が見られた。

ただ、特にアーラコクラは単体のカードパワーは相当に低いものであり、他のマッチアップへの悪影響が生じることとなった。

3.6.3.オーク加入

このように閉塞感の否定できない情勢であったところ、指輪物語で大きくテコ入れがなされた。その影響を一言で述べると、

指輪 使われる側だが耐性が高い

オーク 使う側。デッキパワー上昇

まず指輪については、アウフが先置き可能な対策となることは言うに及ばず、オーコは破壊不能を貫通して鹿化してくれる、といった寸法だ。

そして、2.2.1.で語ったように相手を問わず一定の水準を持ち、単純なパワーカードの側面を持つオークが加入した。このことにより一歩出遅れていたデッキパワーが引き上げられ、前節で述べたような、メタの影響を過度に受けた構築も不要となった。

こうして、久方振りにメタゲームの主要プレイヤーとしての墓荒らしが見られるようになった。

3.7.Doomsday

《最後の審判/Doomsday》または《Demonic Consultation》で自デッキを空にし、《タッサの神託者/Thassa's Oracle》のETBで勝利する、高速コンボデッキ。

3.7.1.王者の貫禄

《タッサの神託者/Thassa's Oracle》の登場以来、Doomsdayの速度・安定性は完成の域に達している。

サーガをはじめとするモダンホライゾン2により環境が大きく変化した際も、Doomsdayは動じることなく、むしろ従来のプレイスタイルに徹することで速度そのものを武器にした。ここ1年の変化に対しても同じ姿勢で臨んでおり、メインデッキに特段の変化はない。

特に、指輪に対してはプロテクションを貫通して特殊勝利できるので、むしろ4マナも払って隙を晒してくれるカモ扱いである。

3.7.2.サイドボードの変化

一方、メタゲームの影響をより強く受けるサイドボードには若干の影響が見られる。

・除去枠

かつてヘイトベア除去には《致命的な一押し/Fatal Push》が定番だったが、これを《切り崩し/Cut Down》に改めた。

$$

\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline

仮想敵 & スタッツ & プッシュ & 切り崩し \\ \hline

オークの弓使い & 2/1/1 & ○ & ○\\ \hline

スレイベンの守護者、サリア & 2/2/1 & ○ & ○ \\ \hline

溜め込み屋のアウフ & 2/2/2 & ○ & ○ \\ \hline

アゾリウスの造反者、ラヴィニア & 2/2/2 & ○ & ○\\ \hline

エメリアのアルコン & 3/2/3 & △ & ○\\ \hline

船殻破り & 3/3/2 & △ & ○\\ \hline

白羽山の冒険者 & 3/3/3 & △ & ×\\ \hline

\end{array}

$$

現ヴィンテージの要注意クリーチャーとして、主だったところを挙げれば、おおよそ上表のようになるだろう。

Doomsdayのコンボ成立を阻害する常在型能力を持った敵に対して、プッシュだと紛争(≒フェッチランドの起動)を求められる点が不安だが、切り崩しは確実に処理してくれる。

とりわけ《エメリアのアルコン/Archon of Emeria》に対しては、フェッチランド起動→《Underground Sea》タップイン→プッシュを打てないといった誤算が生じ得るため、この差は大きい。

一方で、切り崩しは《白羽山の冒険者/White Plume Adventurer》といった高スタッツのクリーチャーに触れない。しかし、スタッツだけの相手なら、こちらが先にコンボを決めればよいと考えるのがDoomsdayである。

・アグレッシブサイドボーディング枠

地平線の時代は、Doomsdayがしばしば採用しているアグレッシブサイドボーディングについて軽く触れた。

この枠としては現在、《黙示録、シェオルドレッド/Sheoldred, the Apocalypse》がある。彼女は《濁浪の執政/Murktide Regent》等よりも殺傷能力は劣るが2.2.2.で紹介したような長所を備える。また、このデッキでは《暗黒の儀式/Dark Ritual》から素早く展開できる。

3.8.Jewel PO

青とWorkshopの中間に属するコンボデッキ。

概論・地平線で逆説を取り上げた。Jewel POはその派生とはいえ、デッキ構造は大きく異なり、別個のデッキタイプといえる。

そこで、まずメカニズムを概観し、その特徴について述べていく。

3.8.1.デッキメカニズム

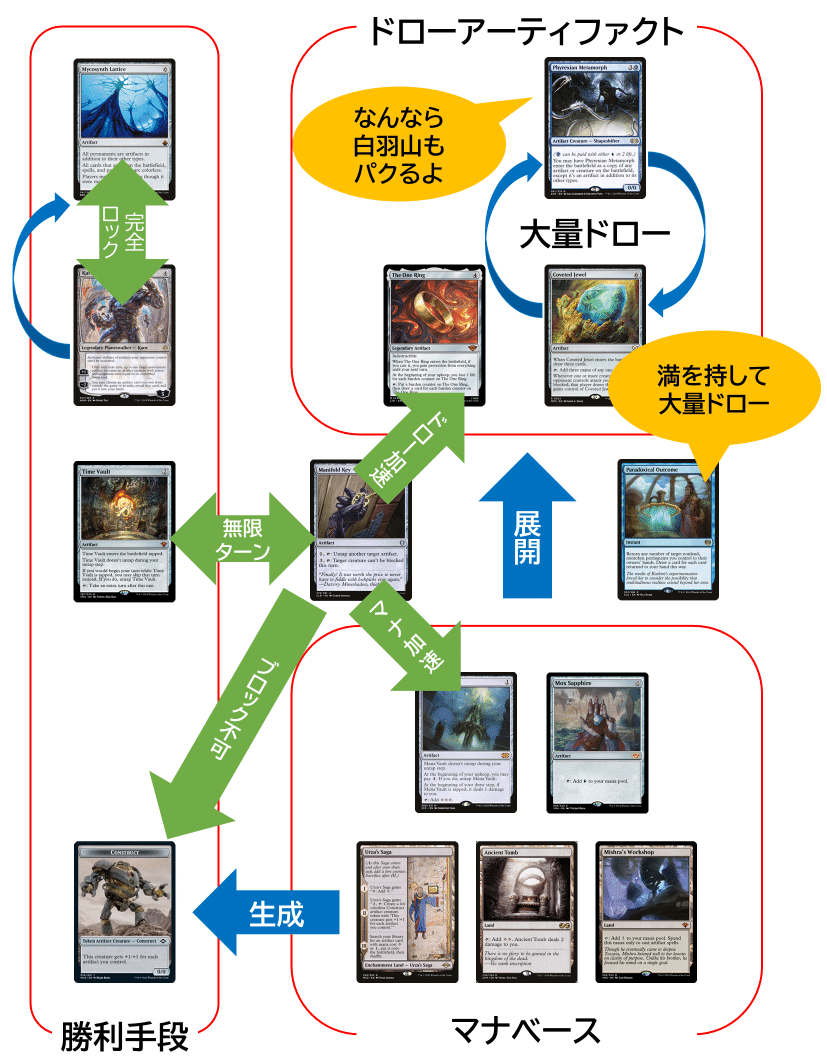

Jewel POは、名にも冠する《切望の宝石/Coveted Jewel》に最適化されたデッキだ。そのパーツは役割に応じ、マナベース・大型ドロー・勝利手段の3つに大分される。

・マナベース

宝石の6マナを確保することが任務である。

《Mishra's Workshop》やSoloMoxen等、ヴィンテージのみに許されるマナ加速をフル搭載し、この課題に応える。

・大型ドロー

Jewel POにとっての「デッキとしてやりたいこと」である。

大型アーティファクトとしては、宝石ほか、《マイトストーンとウィークストーン/The Mightstone and Weakstone》。さらに新戦力として指輪が加入し、デッキパワーに磨きがかかった。

しかし、宝石が別格であるのは、宝石の3マナから召喚した《ファイレクシアの変形者/Phyrexian Metamorph》で宝石をコピーするチェイン・コンボ的ムーヴを取れるためだ。このムーヴは、Jewel POの心臓部と言えるだろう。

大型アーティファクトのドロー力により、盤面にマナ・アーティファクトをばら撒いたところで、デッキ名に含まれるもう1枚のカード《逆説的な結果/Paradoxical Outcome》を放ち、更なるドローを重ねる。

・勝利手段

代表的な3ルートを紹介する。

サーガトークン=直接攻撃

《Time Vault》+《多用途の鍵/Manifold Key》=無限ターン

2枚4マナとお手軽。

しかも、鍵は後述のような多数のシナジーを有する。《大いなる創造者、カーン/Karn, the Great Creator》+《マイコシンスの格子/Mycosynth Lattice》=相手パーマネント全停止

土地も含めて起動が全て止まるため、安着すれば勝ち。もっとも既に展開されているクリーチャーの攻撃は止められないため、「揃えば勝ち」とまではいえない。

2枚10マナ。ただし、基本的にカーンの[-2]でサイドボードから格子を取ってくるので、実質1枚コンボ。

マナベースから生成される大量マナをもって大型ドローを実現し、膨大なドローとマナにより勝利手段にアクセスする。

本家POと比較すれば、マナベースに《Mishra's Workshop》が加わったことで、さらなる速度を得た一方、アーティファクト以外は投入し辛く、小回りが利かない面がある(これは次節以降の長所短所にも関係)。

3.8.2.長所

デッキ単体での長所と、メタゲームの中での長所を挙げる。

デッキ長所 宝石→変形者ムーヴの強さ

メタ長所 白単イニシアチブへの優位

まず、心臓部と述べた宝石→変形者ムーヴは、莫大なドロー・マナというリターンの大きさに比して、妨害のリスクが比較的少なく、積極的に仕掛けていける強さがある。

青から見れば、《狼狽の嵐》に頼ったカウンター布陣が主流であるため、パーマネントによる連鎖を止めることが難しい。

さらに、このムーヴがメタ上の長所として挙げた白単イニシアチブとのマッチアップの良さにも繋がってくる。もっと正確に言えば、サリアとイニシアチブ勢に強い。

サリアに対してはこうだ。まずサリアは伝説ゆえ重ねがけが利かず、Taxingは+1まで。これで止まるほどJewel Shopのマナ加速はヤワではない。そして宝石展開までこぎ着ければ、クリーチャーである変形者がTaxingの影響を受けないため、サリアの存在に関わらず連鎖を軌道に乗せることができる。

イニシアチブ勢だが、Jewel POも非常に高速なデッキであることから単純にスピード競争に持ち込める上、いざとなれば変形者でイニシアチブ・クリーチャーをコピーしてイニシアチブを奪取(&殴り合い要因を確保)する選択も取れる。

結局のところ脅威となるクリーチャーはアルコンぐらいのものであり、白単イニシアチブの仕掛ける戦略に対して、不思議な噛み合いの良さを持っている。

むしろ、3.10.2.等で語るように、多くのデッキがメイン・サイドのコンボ対策枠を削って白単イニシアチブに備えたことがJewel POの躍進を許した面さえある。

以上が、コンボでありながら白単イニシアチブの時代に勢力を伸ばした要因と推測される。

3.8.3.短所

デッキ短所 防御力の低さ

メタ短所 妨害への脆弱性

この短所はいずれも、デッキのかなりの部分をマナ加速・アーティファクトに割いた極端な構成から来る。

《意志の力/Force of Will》4枚のみと、カウンターを最小限にまで削っている上、サイドボードもカーン用ウィッシュボードに数枚取っているため、サイドボード後も含めて相手の動きを抑止するのが難しい。

これが、防御力の低さと述べた所以である。

この問題は、相手が妨害を繰り出してくると一層浮き彫りとなる。

まず《溜め込み屋のアウフ/Collector Ouphe》、《船殻破り/Hullbreacher》といった妨害クリーチャーがグサグサと刺さる。

最近ここに加わったのが《オークの弓使い/Orcish Bowmasters》だ。2.2.2.の表でも軽く触れたが、Jewel POは単にドローを重ねるだけでなく、宝石→変形者のファイレクシア・マナやら《古えの墳墓/Ancient Tomb》といったペイライフもちょくちょく挟むため、ライフへの圧が特に大きくなってしまう。

ETB能力を中心に回しているのでMUD/Staxよりは幾分マシだが、やはりアーティファクト大量破壊の《活性の力/Force of Vigor》、《ハーキルの召還術/Hurkyl's Recall》も苦手である。

指輪がこれらの短所を多少改善してくれたのも確かだが、以上のような小回りの効かなさは否めない。

3.9.Prison Shop

Prison Shopは、《Mishra’s Workshop》のマナ生産力を土台に《抵抗の宝球/Sphere of Resistance》といった妨害を設置する、アーティファクト単のロックデッキだ。

クリーチャーを多く採用してアグロ要素を強めたMUD、ロックを追求するStaxに大別される。これらをを別々に紹介したのが地平線の区分だったが、残念なことに支配率の漸減に歯止めがかからない状況だ。そこで、今回は2デッキタイプをまとめたPrison Shopとして目を立てることとした。

3.9.1.略史

Prison Shopの歴史を振り返ることで、このような苦境に陥った要因を探ってみよう。

$$

\begin{array}{|c|l|} \hline

時期 & できごと \\ \hline

2010.2 & ↑WWK:《磁石のゴーレム》 \\ \hline

2010.10~ & ↑SOMブロック:強力アーティファクト多数\\ \hline

2015.9 & ↓《虚空の杯》制限 \\ \hline

2016.4 & ↓《磁石のゴーレム》制限 \\ \hline

2016.9 & ↑KLDブロック:《鋳造所の検査官》《歩行バリスタ》 \\ \hline

2017.8 & ↓《アメジストのとげ》制限 \\ \hline

2019.5 & ↑《大いなる創造者、カーン》 \\ \hline

2019.6 & !!《活性の力》 \\ \hline

2019.7 & ↑《神秘の炉》《不屈の巡礼者、ゴロス》 \\ \hline

2019.8 & ↓《大いなる創造者、カーン》《神秘の炉》制限 \\ \hline

2022.11 & !!白単イニシアチブ \\ \hline

2023.6 & ?《一つの指輪》\\ \hline

\end{array}

$$

要点は、次のようにまとめられる。

2010年代初頭に強力パーツを多数獲得し、Tier1に君臨し続ける。

2010年代中盤にロックパーツを立て続けに制限されるが、カラデシュ・ブロックで強力クリーチャーを獲得し、アグロ主体に組み替えて復権。

2019年にKarn Forgeが成立し猛威を振るうが、制限により短期間で消滅。

3.9.2.要因まとめ

前節の表では、外的な要因として《活性の力/Force of Vigor》、白単イニシアチブの2つを挙げた。

活性の力は、言うまでもなくPrison Shopの天敵である。

更に加えて、白単イニシアチブの登場はある意味それ以上に深刻だ。Prison Shopから見て相性がイマイチなこともあるが、メタゲーム上の役割を奪う存在であることが大問題だ。

マナ否定戦略…は、1ターンに大量の呪文をプレイするコンボやマナを持たないBazaarアーキタイプに対して特に有効であり、それらのデッキタイプに対する抑止力となるところにWorkshopアーキタイプのメタゲーム上の存在意義がある。

白単イニシアチブは、Taxingによる妨害力ではPrison Shopにやや劣るが、クロックは段違いに早い。そして、(Prison Shopにとっての活性に相当するような)天敵を持たない点が何よりの違いだ。

勿論、ミクロに見ていけばTaxingの枚数が問われるJewel POのようなマッチもあるが、白単イニシアチブよりPrison Shopを積極的に起用する理由付けが見当たらないのが正直なところだろう。

以上、苦境の要因をまとめると次のようになる。

《大いなる創造者、カーン/Karn, the Great Creator》《神秘の炉/Mystic Forge》が即座に制限された

《活性の力/Force of Vigor》を乗り越えられていない

白単イニシアチブに取って代わられている

3.9.3.指輪の到来

そこに現れたのが指輪だ。2.1.で述べたように、Prison Shopと大変相性が良い。しかも破壊不能により活性に、プロテクションにより白単イニシアチブにそれぞれ強い。その復権への期待が高まるのも必然と言えた。

が、現時点では、期待ほどの手応えを感じられていないのが実情。

むしろ、多くのデッキが指輪をプレイしているメタゲームを刺すため、自らは指輪を採用せず《無のロッド/Null Rod》に活路を見出すタイプも見受けられるほどだ。

もっとも、添削杯は多くのオリジナリティ溢れるデッキが集う大会であり、中にはメタゲームに定着し、確かな足跡を残したデッキもある。指輪を活用したPrison Shopが現れ、世界を驚かせる可能性も否定できない。

3.10.HollowVine

地平線でHollowVine・HogaakVineに分けていた2デッキを、支配率の問題から集約したのでご了承願いたい。

3.10.1.概要

HollowVineは特殊なクロックパーミッションに分類される。

バザーで《復讐蔦/Vengevine》を捨てつつ、ルートワラ2種のマッドネスと、3枚捨てて0マナにコストダウンした《虚ろな者/Hollow One》の詠唱から、蔦を復活させる。一方で手札にはピッチスペルを残し、上記クリーチャーを全力サポートする。

モダンホライゾン2で大きく成長を遂げたデッキタイプだが、それ以降特段の変化は見られない(MO環境では)。だが、テーブルトップ大会である添削杯では《ポクスウォーカー/Poxwalkers》が使えることを忘れてはならない。復活条件は、ルートワラをマッドネス=追放領域から詠唱することで満たされる。

3.10.2.白単イニシアチブへの対応

このマッチアップの焦点は2つある。

第一に、バザーVS白単イニシアチブの土地破壊。

バザー無しでは流石にHollowVine側の供給が持たず、(1ターン目に爆発的に動けたとかでない限り)押し負けの公算が高まる。ただ、これは土地破壊対策として《有毒の蘇生/Noxious Revival》をフル採用しているHollowVineが明らかに有利。

第二はイニシアチブを巡るクリーチャーの攻防。

素のサイズと展開速度ではHollowVineが有利である。しかし、イニシアチブ側が鍛冶場まで繋げて5/5以上に強化されてしまうと途端にキツくなるため、HollowVine側はなんとしてもイニシアチブを奪わなければならない。ここに絡んでHollowVineのピッチスペルと白単イニシアチブの除去/詠唱制限が火花を散らすことになる。

しかし、白単イニシアチブは元々カウンターに耐性を持つデッキである。そこで、白単イニシアチブの増加に対応し、HollowVine側もピッチスペル枠を調整した。

コンボ向けの《精神壊しの罠/Mindbreak Trap》等を、アグロに対して強い《緻密/Subtlety》《激情/Fury》に置き換える方法だ。

このようにHollowVineは一定の対策を講じたが、白単イニシアチブ側が短期間でデッキリストを洗練させ、追加コスト要求戦略を積極的に取り入れるようになると、Bazaarアーキタイプにはとりわけ刺さった。

中でも厳しいのは次の2枚だろう。

《選定された平和の番人/Anointed Peacekeeper》

メインから入り、バザー起動を禁止する《赦免のアルコン/Archon of Absolution》

サイドボード要員。《イチョリッド/Ichorid》さえ阻む

総じて、有利なマッチアップとは言えない。

3.10.3.指輪物語以降

指輪・オークとも向かい風となった。

とりわけ、オークは非常に辛い。瞬速2マナクリーチャーと非常に軽量である上、バザーの起動により2回誘発するため、ルートワラあたりを焼かれつつ軍団が成長する形となってしまう。そして、軍団が5/5(ETB+バザー起動2回)以上に成長した場合、単独でこれを乗り越える手段がなく、戦況は極めて不利となるだろう。

3.11.Dredge

3.11.1.デッキ構成

Dredgeの動きを簡単に述べる。

発掘持ちとバザーのシナジーにより、エグい量の墓地アドバンテージを得る。そこからクリーチャー復活等の墓地誘発を引き起こし、マナを使わずして殴り切る。

平均キルターンは3ターン強で、ヴィンテージにおいて突出した速度とまでは言えない。しかし、除去・カウンター等の常識的な対策がほとんど通用しないため、メインは茶番と言われるほど勝率が高い。一方で、墓地対策1枚で機能不全となるため、対戦相手がそれらを大量投入してくるサイド後からが本番となる。

このため、活躍の度合いは環境全体の墓地対策枚数に反比例する。デッキと対策カードのシーソーゲームは、マジックで普遍的に見られるメタ現象だが、上記のような極端さを持つDredgeに関しては、特にそれが顕著に観察できる。

モダンホライゾン2の《悲嘆/Grief》以来、MO環境でのアップデートは見られないが、HollowVine同様の注意点として、テーブルトップでは《ポクスウォーカー/Poxwalkers》を起用できる。

《陰謀団式療法/Cabal Therapy》等から容易に誘発し、3/1接死とスタッツも良い。Bazaarアーキタイプに共通して期待される新人である。

3.11.2.白単イニシアチブへの対応

ドレッジは相互作用の豊富さがかえって災いし、白単イニシアチブに対応する抜本的な変革を取れずにいた。サイドボードで、白単イニシアチブの高スタッツを討ち取れる《不快な群れ/Sickening Shoal》を増量した程度だろう。

一方で3.10.2.に述べたような白単イニシアチブ側の進化がDredgeにも刺さり、相性は次第に悪化した。

3.11.3.指輪物語の影響

微不利。指輪はやや苦しいが、オークはそうでもない。

2.1.2.で述べた通り、指輪で足止めを受けてしまうデッキは返しのアクションへの牽制力が重要となる。その点からDredgeを見てみると、

妨害パーマネントは《不毛の大地/Wastelands》程度、手札に構えられるカウンターもデッキ内に5~6枚、と不安の残る布陣である。

一方、ドローを発掘に置換するDredgeにとって、墓地が封じられていなければオークは恐れるに足らない存在だ。

3.12.白単イニシアチブ

とうとう今回の主役の出番が回ってきた。

もっとも、本デッキは既に1.3.にて徹底解剖している。よって、本目ではデッキ構成が定着した2月頃から、指輪物語までの影響についてを語ることとしよう。

3.12.1.機械兵団の進軍からの戦力

4月にリリースされた本セットからは、《ファイレクシアの検閲官/Phyrexian Censor》が加わった。追加《エメリアのアルコン/Archon of Emeria》といった性能を持ち、一定数の採用実績が見られる。

3/3と《切り崩し/Cut Down》範囲外のスタッツも地味に重要で、Doomsday等に対し、より信頼できるヘイトベアとなる。

3.12.2.指輪物語の影響

白単イニシアチブの新規戦力としては、《北方の大鷲/Eagles of the North》がある。《ロリアンの発見/Lorien Revealed》同様、土地枠に収まりつつマナフラッドを受ける役割を請け負う。

とはいえ、

ロリアンと比較してもhardcast時の性能が低い

白単イニシアチブの《平地/Plains》は2枚が標準。秘密の入り口によるサーチも含めると、枯渇するおそれがある

と性能には不満が残り、採用率は低調だ。

では、本セットから現れた敵、指輪・オークへの付き合い方はどうか。

まず指輪はかなりの強敵だ。

指輪の登場前に十分ライフを削れていれば、イニシアチブを回転させて削り切るプランも十分視野に入るが、早期に出されてしまうとかなり苦しい。

白単イニシアチブがソフトロック志向であること、プロテクションの1ターン立ち往生もあり、相手が指輪ドローにより回答を獲得するペースが、白単イニシアチブのクロック(+指輪ペナルティ)の速度を上回るだろう。

こうしたことから、指輪物語以降は《無のロッド/Null Rod》のサイドボード搭載が主流となっている。

一方オークの方は、ドローを持たない白単イニシアチブにとって重大な脅威とまでは言えない。しかし、

インスタント・タイミングでクリーチャー2体を出すので、イニシアチブ争奪戦でしばしば重要

7ドロー(WoFコンボ)と組むと盤面を崩壊させつつ8/8が誕生

と、やはり噛み合った際のカードパワーは警戒を要する。

指輪物語により、白単イニシアチブは一定の打撃を受けたものの、依然としてTier1の一角を占めている。

4.結語/謝辞

今回も1年間を振り返る記事を寄稿させていただく運びとなりました。

ヴィンテージの環境理解に些かでも役立てば、大変光栄です。

yuzさん

sapuriさん

MasaHさん

文中で素晴らしい記事を紹介させていただきました。

誠にありがとうございました。