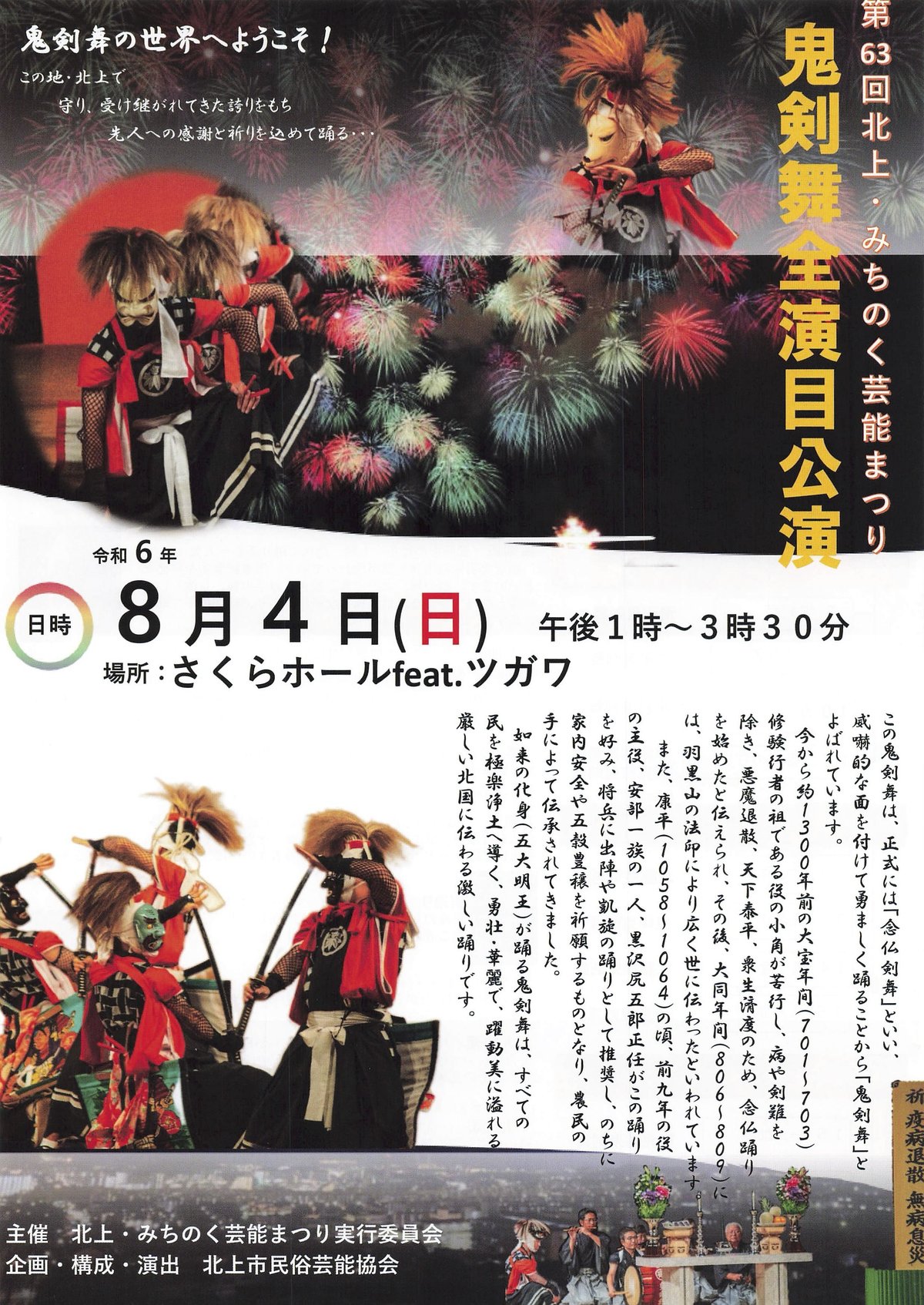

「第63回 北上・みちのく芸能まつり」(その4) |2024.08.04 さくらホール 鬼剣舞全演目公演

8月4日 鬼剣舞全演目公演

北上・みちのく芸能まつりレポートその4、最終回は鬼剣舞全演目公演。

こちらの記録動画は公式からも出ていないので、写真と文章のみの記事になります。

諏訪神社公演で少し熱中症気味になりましたが、車のエアコンとポカリス◯ット、まだまだ見たことの無い演目が見れる楽しみで復活。演目が全部見れるというだけではなく、様々な団体が演じる演目、共演もあったりするみたいなので、やはりこんなところでヘバッている場合ではありません。

会場で渡されるリーフレットにはしっかりと鬼剣舞についてと演目についての解説が書いてあります。

また、テーマ毎に司会者の解説がとても分かりやすく鬼剣舞の背景や歴史も教えてくれるのでとても良かったです。聞き取れた範囲で書き起こしましたので、是非見てもらいたいです。

この鬼剣舞は、正式には「念仏剣舞」といい。威嚇的な面を付けて勇ましく踊ることから「鬼剣舞」と呼ばれています。

今から約1300年前の大宝年間(701〜703)修験行者の祖である役小角(えんのおづの)が苦行し、病や剣難を除き、悪魔退散、天下泰平、衆生済度のため、念仏踊りを始めたと伝えられ、その後、大同年間(806〜809)には、羽黒山の法印により広く世に伝わったといわれています。

また、康平(1058〜1064)の頃、前九年の役の主役、安倍一族の一人、黒沢尻五郎正任がこの踊りを好み、将兵に出陣や凱旋の踊りとして推奨し、のちに家内安全や五穀豊穣を祈願するものとなり、農民の手によって伝承されてきました。

如来の化身(五大明王)が踊る鬼剣舞は、すべての民を極楽浄土へ導く、勇壮・華麗で、躍動美に溢れる厳しい北国に伝わる激しい踊りです。

第1部 疫病退散・収束祈願

嵐吹く、この山風も障りなく、向こうの方まで吹き払いけり

南無阿弥陀佛

0. 疫病退散の儀

谷地鬼剣舞・二子鬼剣舞・黒岩鬼剣舞

古来、日本では疫病がはやると神に祈り終息を願ってきました。 ここでは、新型コロナウイルス感染症が収束するよう祈願して執り行います。

初めてみる演目でした。「0」という番号なので、演目というより儀礼なのでしょうか。YouTubeで岩崎城の合同供養で一番始めにやるものを見たことがありましたが、それと似ている感じはしました。

いつの時代もこうやってその時の願いを祈ることをやっているのかな。心から新型コロナウイルス感染症が収束することを僕も願います。

1. 三人加護

担当団体:谷地鬼剣舞

阿吽(あうん)の面二人による扇の舞で始まり、太刀の舞に入ると同時に扇を持った白面が登場し、次いで白面は語弊の舞に入ります。

四方を固める反閇(ヘンバイ)の所作を繰り返しながら踊る悪霊退散や五穀豊穣などの祈祷の舞です。

前日の滑田系鬼剣舞共演、おまつり広場での口内鬼剣舞の「三人加護」で今回のみちのく芸能まつりで3回目の見物になる三人加護。それぞれの違いがとても面白かったです。

2. 二番庭

担当団体:谷地鬼剣舞・二子鬼剣舞・黒岩鬼剣舞

二列で振り込み、お祓いの所作が入ります。神社に参拝する際に最初に踊る演目とされ、華麗で活発な動きが特徴です。

この演目も初めて見る演目でした。多分ですが、三団体が団体毎に固まって踊っているので、ステージ上でも違いが見えてとても興味深かったです。

第2部 祭りだ!!祭りだ!!

祭りの日には人々が平和に暮らせる喜びを芸能に託し神様に奉納するという習わしがございます。この後の第二部では「祭りだ!!祭りだ!!」と題しまして、祭りに相応しい演目でお楽しみいただこうと思います。

ここからテーマが変わって、祭りっぽい、祭りに合う演目が始まるそうです。

3. ムギリ

担当団体:口内鬼剣舞

両手に持った太刀を振りかざして踊る演目で滑田系ではお花をいただいた

ときの御礼に踊ります。

お花(ご祝儀)を頂いた時に踊るという演目。これも滑田系の踊りだそうで、初めて見ました。お囃子もなんというか、「いぇーい!!」っていう感じの喜びと感謝のテンションが伝わるような(笑)始まりからテンション高めでした。

4. 一番庭の狂い

担当団体:口内鬼剣舞・滑田鬼剣舞

一般には「扇合せ」といいます。一番庭の裏を支える演目で、二人で扇を優雅に合わせる扇の舞と手を合わせる舞で構成されています。

「一番庭の狂い」も初めて見る演目でした。「狂い」と付く演目は◯番庭、刀剣舞に見る演目で、その演目の裏、対?になる演目なのでしょうか。

5. 刀剣舞の狂い

担当団体:岩崎鬼剣舞

人で交互に立ったり座ったりしながら、激しく太刀を交差させ打ち合う踊りです。要所を躍動的に締める所作が武技を連想させます。

「刀剣舞の狂い」は何度か見たことがありました(前日のおまつり広場でも翔南高校や、大群舞の最後など)とても賑やかな演目で大好きです。

6. カッカタ

担当団体:相去鬼剣舞

扇の舞から転じて大きな金剛杵(杖)を両手に持って滑稽な所作で踊り、最後に八人の偉者(いかもの)たちを踊り場に招きます。道化面をかぶり一風わっ た扮装で面白おかしく踊りますが、実は偉者たちを統率する最も重要な役を持っています。

初めて見る舞、そして面(黄色)。緞帳が閉まっていてその前で踊る。

見るからにして道化っぽい格好で、内容も戯けて見せる楽しい演目。自分の手にツバを付けて臭いを嗅いでウッっとなる演出は分かっていてもクスっとしてしまう。

最後に合図と共に緞帳が上がり、次の演目の「三番庭」へ。そして去っていく。

7. 三番庭

担当団体:相去鬼剣舞・口内鬼剣舞

一列に振り込み、早や念仏から一番庭と同じに進め、三踊りで扇を回す

など優雅に踊ります。

何度か見たことがある「三番庭」。よく見る定番の演目ですが、カッカタからの繋ぎはとても印象的でした。

第3部 門付

門付(かどづけ)とは主に祭りの期間中に家々を廻って踊り歩くことを言います。

招待された家があれば、まず通り囃子を打ちながら行列して進みまして、門前に着くとまず門を褒め、そして庭や家を褒めてから「一番庭」を一踊りして休憩ということになります。

その際座敷に招かれてご馳走を頂く、ということもありました。その時はまず仏壇の前で念仏や回向を行いまして次に、座敷やお膳、お酌を誉める褒め口上を述べて、そしてお花が上がれば「膳舞」などの余興舞を演じて礼を尽くす。そこそこにして切り上げまして再び庭に出てひとしきり踊り、最後に御礼の舞、礼舞を踊って次の家に廻る。移る。というのが門付でした。

大正から昭和の始め頃にには、午後から夜通し7,8軒は歩いたと言われております。

8. 狐剣舞

担当団体:滑田鬼剣舞

狐面をつける一人舞。急病で踊り手が一人欠けたときに稲荷大明神の化身・狐が代わって踊り、無事に奉納を終えたといいます。扇の舞、太刀の舞と続き、素手の舞から激しい跳躍となって終わる。足には独特な所作があり、神楽拍子で踊られます。

前日も見た滑田鬼剣舞の「狐剣舞」。同じ団体の同じ演目を連日見れるのは本当にラッキーだなと思います。やはりこの舞は独特な雰囲気、囃子だなと前日同様思いました。

演目の内容が、まさかお稲荷さんの狐様が代わりに踊っていた内容だったとは。

門付の舞納めの舞とも呼ばれて「狐剣舞」を踊ることがあるそう。

9. 二人加護

担当団体:二子鬼剣舞

二人で八人加護と同じ順により踊り進め、刀くぐりに入ってから独特のさばきがあります。

こちらも初めて見る演目でした。リーフレットの説明の通りで、「八人加護」と同じ感じの内容を二人で演じていて、より演者の動きに目がいく、緊張感もよりあるように感じました。

10. カニムクリ

担当団体:黒岩鬼剣舞

ニ人で互いの背を軸に前転と後転を連続的にしたり、横に組んで風車のように側転したり、向き合って逆さに組んで車輪のように回転したりします。

鬼剣舞の曲芸でびっくりするのがこの「カニムクリ」。初めて見た時はびっくり、自分でも出来るかな。。。と考えて怖くなって想像をやめました(笑)

団体によって面を付けていたり、いなかったりするのかな。付けていないイメージあったけれど、今回の黒岩鬼剣舞は面を付けていました。

11. 三番庭の狂い

担当団体:黒澤尻鬼剣舞・御免町鬼剣舞

曲も踊りも軽快で変化に富み、扇と手の舞で構成され、活気に満ちています。

この演目は前日のおまつり広場で翔南高校が演じていて、それが初めての拝見でした。よく考えると狂い系の演目は「刀剣舞の狂い」以外見た事ありませんでした。

よく見ると小さい子供も混ざって一緒に舞っているのがとても心温まりました。「パンパンッ!」と、手叩きがあったのも印象的で、前日の翔南高校の演目と繋がったのでした。(翔南の演目、「三番庭の狂い」って分からないで見ていました)

第4部 乱舞

乱舞とは入り乱れて舞い、踊り狂うことを言います。鬼剣舞を端的に表現する言葉として躍動や勇壮、華麗などという言葉が使われますが、乱舞にはまた別の意味が込められております。

岩手は三陸沖の、親潮寒流の影響を受けやすく、また北東風のヤマセで冷涼となるために、稲作、米づくりには困難をきたしてきました。旧南部領の統治下270年の間に減作年は79回、その内訳は凶作が51回、大凶作は13回も発生しています。しかし、凶作の度に増税を繰り返す藩の無策ぶりに農民達は一揆を起こすしか手段がありませんでした。

一揆は、近世242年間に132回も発生しており、しかもその半数近くがここ、稗貫と和賀の両郡で起きています。こうした減作と一揆の繰り返しの歴史の中だから生まれたのが鬼剣舞という芸能です。降りかかる厄災、重税を払い飛ばそうと人々は涙ながらに踊り狂ったことでしょう。

こうした長い間の生活の歴史が込められ勇壮にしてかつ華麗なる鬼剣舞へと成長を遂げてきたのです。乱舞から発するものは、人々の平和を願う声ではなかったでしょうか。

恥ずかしながら隣の県なのに、全くその歴史を知りませんでした。南部藩=盛岡藩というのも、実は今回この記事を書く時に調べて初めて知りました・・・(仙台藩を伊達藩と呼ぶような感じなのですね)

農民達の切実な思いと、犠牲の上で思いが積み重なっている舞でもあると改めて感じ入りました。

12. 刀剣舞

担当団体:北藤根鬼剣舞

一番庭の扇踊りとは対照的な太刀踊りで、太刀を抜いて引き念仏、掃き念仏を行ない、扇に替えて早や念仏、センヤ念仏、そして三踊りに入るや再び太刀を抜いて踊ります。どっしりとした落ち着きの中に、厳しくも風格のある舞です。

「刀剣舞の狂い」の方は良く見る演目でしたが、「刀剣舞」自体は初めてでした。流れは「一番庭」に近い雰囲気がありましたが、始めに抜刀し刀で舞う。まさに刀剣舞でした。

13. 宙返り

担当団体:鬼柳鬼剣舞

抜身の太刀を一本から七本まで身体の前に組んで持ち、最後の八本目は口にくわえ空転します。見る者の手に汗する妙技です。

これは何度か見た事のある演目ですが、見る度に「ひぃぃ!」となってしまう曲芸。刀を沢山持って前転したりしまいにそれに加えて刀を加えて回って。。凄いの一言!

14. 膳舞

担当団体:北藤根鬼剣舞

平木(「へね・へぎ」)まわしともいい、膳を両手に1枚ずつ乗せて回しながら左右にひねったり飛んだり、ときには前転・後転したりして手さばき良く踊ります。

これも何度か見たことのある曲芸の演目。前日も翔南高校、口内鬼剣舞が演じているのを見ました。これも何度見てもお膳が手にくっついているのでは?と思うほど綺麗に回って、身体も激しく動かして凄いなぁ。

門付で座敷の中で至近距離でやってもらったら凄い盛り上がるんだろうなぁと想像。

15. 八人加護

担当団体:鬼柳鬼剣舞

八人の偉者(いかもの)たちが扇の舞により次々に入場し、続いて太刀を抜いて輪踊りを展開します。踊りの内容も囃子も変化に當み、勇壮に踊り狂う武者の乱舞を思い起こさせます。

第4部は、お囃子もステージ上に団体毎に台の上に居て、シームレスに演目を繋ぐ演出。「宙返り」「膳舞」とそれぞれの団体の曲芸が続いて、そして流れるように「八人加護」。

個人的な感想、というかイメージですが「八人加護」もとても仏教的な祈りの印象を強く持ちました。刀を使って繋がってある意味曲芸的なところもありますが、その繋がりの輪踊りが、数珠回しのようにも思たりもしました。

第5部 先祖供養・鎮魂の舞

鬼の威権を持って亡くなった人々の魂を鎮め、先祖の霊に鬼剣舞の真髄を捧げ平和な生活を祈願して踊ります。

鬼剣舞の鬼の正体とは仏教によって救われた鬼で、所謂悪魔ではなく、明王であるとされています。また、百姓一揆などによって一揆を先導しいわれなき権力には鬼となって闘った指導者でもあり、非業の死を遂げた後も蘇生させられいつまでも生き続ける英雄のことでもあります。

「一人加護」や「八人加護」のことを別名「一人偉者(いかもの)」、「八人偉者(いかもの)」と言いますが、このイカモノとはこうした英雄を現しているとも言われています。

16. 一人加護

担当団体:御免町鬼剣舞

一人の勇者(白面)が反閇(ヘンバイ)の型により地を踏んで四方を鎮めながら扇の舞、太刀の舞、素手の舞と展開し、悪霊退散や五穀豊穣などの祈りを込めて踊ります。別名「一人偉者(いかもの)」といわれ、口伝によれば、安倍貞任・正任が戦勝に喜び、かがり火燃える野宴の中央で踊ったのが始まりという。

これまでおまつり広場や、イベントなどでも見たことのある一人加護でしたが、4部と5部の始めの司会者の解説を聞いて、何か見方が変わったと思いました。理不尽な権力に立ち向かい、そして非業の死を遂げた英雄達の舞かぁ。一揆というと、子どもの頃に歴史の授業で習って、傘連判状作って首謀者を分からなくするとかへぇ大変だなぁとか、思ったりしていたのですが、この齢になって、なんとなく想像力を働かせることができるようになって。さぞかし大変な時に文字通り命を賭けた行動で闘い、首謀者は必ず処刑されるということを知っていても皆の命や将来を救わんとする気持ち。そういうものもこの舞にも伝わっているのかと思うと奮えるものを感じます。

17. 胴取 ・ 18. 一番庭

担当団体:岩崎鬼剣舞・岩崎新田鬼剣舞

胴取(どうどり)

可憐な少女二人が着飾って、一番庭などの念仏に合わせて胴 (太鼓)を打ち鳴らしながら踊ります。

一番庭

格調が高く、全体的に穏やかに展開する全演目の基本の演目で、礼舞ともいいます。

最後の演目は「胴取り」が入っての「一番庭」

胴取りが太鼓を鳴らし踊って、透過する幕の後ろで一番庭を踊っている演出がとても格好良く、途中から胴取りが捌けて、幕が上がり一番庭が浮き出してくる感じはとても面白かったです。

鬼剣舞といえば「一番庭」、それに全ての基本が入っているというのは、何度も何度も見ていると、何となく染み出してくる感覚のように理解していく気がしています。この舞には基本の型と、芯になる祈りが入っているんだろうと朧気ながらですが思えるようになってきました。

今回、初めて鬼剣舞の全演目を見ることができてとても面白かったし、勉強になりました。

第63回 北上・みちのく芸能まつりレポートシリーズ

関連記事:

マガジン:

いいなと思ったら応援しよう!