東トルコ

(5番) 2018年 5月

ラマダン中の東トルコへ行ってきました。

トルコへは1986年と2014年とで3回目です。

目的はネムルート山とアララット山、そしてヴァン猫を見ることでした。

特にアララット山は2011年にアルメニアから見たその雄大な姿に心を奪われて、是非もう一度反対側からも見てみたいと思ったのです。

参加者は全員で25名、イスタンブールでテロが二年前に起きたせいで暫くこのコースは出ていなかった為か意外と多かったです。

ISがトルコで自爆テロを起こすのは、トルコ人がお酒を飲むし、女性がスカーフを被らないから。要はイスラム教の教えを守らないからなのだとか。

「そんな事で人を殺すの???」

トルコは政治と宗教の分離が法律で定められているため、イスラム教の中では比較的に自由で95%がスンニ派です。

できることならば、ギョベリクテペという遺跡が含まれていたら本望だったのですが、いかんせん、シリアとの国境に近い為カットされていました。

出発前の添乗員さんからの情報では毎日30度くらいだと言われたのに、実際は寒くて失敗しました。重ね着をしても寒かった・・・

5月26日

22:30 発 ターキッシュ・エアラインズ(777-300)

5月27日

03:40 着 イスタンブール(トルコの首都)

11:05 発 イスタンブール

12:50 着 アドゥヤマン

着後、ネムルート山麓の町、キャフタへ向かいます。

ここで3台のミニバスに乗り換えていよいよ観光のスタートです。

トルコはシリア、イラク、イラン、アルメニア、ジョージアと国境を接しているために、本日より検問が始まりました。

一回目はドライバーの窓越しに「I love Japan」と言って通してくれました。

2回目は係官がバスに乗り込んできて、「日本人だ」とガイドさんが言うとすぐに降りていきました。

3回目は係官が手を振っただけで、通してくれ、添乗員さんが「このまま、日本人戦法で通してくれたらいいですね」と。

その後どこを通っても日本人だというとすんなりと通してくれ、歓迎してくれているのが嬉しかったです。

もちろん、皆ライフルを持っています。それに町の中ではよく装甲車が走っているのを見たし、軍事施設もあちこちにありました。

何故、日本人が好かれているかと言うと、1890年にトルコの軍艦エルトゥール号が明治天皇に謁見した帰路、和歌山県の串本町の海岸で座礁して、その時に村人が69名の人々を救助したのです。残念ながら587名が死亡しました。

当時は日本も貧しくて、自分たちでさえ食べるのに精いっぱいなのにトルコ人にも平等に与えて命を救いました。

生存者69名は日本海軍の軍艦によって1891年にイスタンブールまで送り届けられました。

この話は小学校の教科書に載っていて、トルコ人は皆知っているとか。

そのお返しではないけれども湾岸戦争の際、テヘランに取り残された日本人達を救うために飛行機を飛ばしたのは、日本政府ではなく、何とトルコでした。

映画にもなっていて、「海難1890」という題で、ご覧になった方も多いでしょう。

1.カラクシュ(BC1世紀頃、この地で栄えたコンマゲネ王家のミトリダテス2世の母や姉の墳墓)

2.ジェンデレ橋(BC2世紀にユーフラテス川の支流に架けられたる橋)

3.アルサメイヤ(のコンマゲネ王朝の夏の離宮跡。アンティオコス1世とヘラクレス神が握手をしているレリーフが残っている。当時王様と神は同等と考えられていた)

4.イエ二・カレ(新しい城の意味。昔はコンマゲネ王朝の城があったが、現存するものは13世紀のマムルーク王朝のもの)

5月28日

ホテルを3:45頃出発し、待望のネムルート山(2、150m)山頂の日の出鑑賞へ出発。

ネムルート山は1987年に世界遺産に登録。

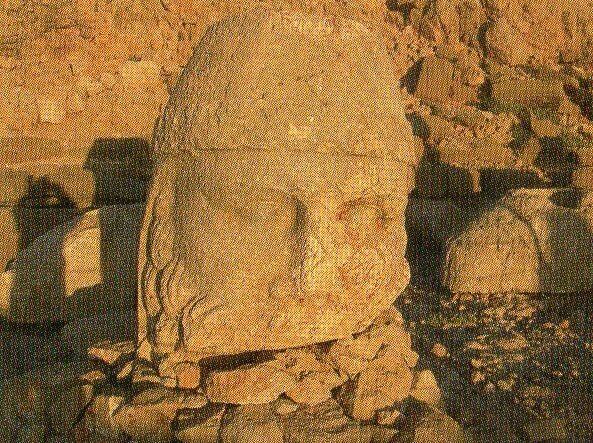

BC69年に即位したコンマゲネ王朝のアンティオコス1世が山頂に築いた巨大墳墓で、東と西にそれぞれ5体の神像、ワシとライオンの像が並んでいる。

日の出は5時くらいでしたが、生憎曇り空で真っ赤に照らされる石像を見ることはできなかったし、思ったよりも狭い場所でした。一つの石像は高さが二メートルほどあり、石像自体は想像よりも大きかったです。

朝食後、ビンギョルへ。

途中にはユーフラテス川が流れていました。川幅はそれほど広くなくて20mほどかな。

エラズーの町の観光。

ハルプト城(BC8世紀、ウラルトゥ王朝時代に険しい岩山の上に建設されてた城塞の跡。刑務所と井戸が残っている。建設時にはミルクと卵白をセメント代わりに使ったとか)

時間があった時にトルコのTVドラマで「オスマン トルコ帝国外伝」のファンである私はガイドさんに質問をしてみたら、「Iさんが詳しいので聞いてみてくれ」との事。まあ、マニアック!ドラマだけではなく俳優さん達についてよくご存じでした。

トルコに着いて2日目に体全体にびっくり仰天するほどの蕁麻疹が出て、首から下、特に脚など真っ赤に腫れあがってしまいました。すべての毛穴が真っ黒に輪を描いています。何か悪い物が体から出ているような感じ。

病院へ行っている暇などないので、そのまま我慢をすることに。

食べ物か虫なのかわからずじまいだったけど、帰国して病院へ行ったら、ダニに食われたのが原因だとわかりました。自宅で背中の腕の付け根を鏡で見てみると、黒い点が三つついており、かまれた跡がはっきりとわかります。どうもツメダニと言う種類のようで、マダニじゃなくてよかったあ!

部屋の中ではなくバスの中で噛まれたのです。「チク~ッ」とした痛みを感じたから。

5月29日

ヴァン猫の町、ヴァンへ向かいます。

1.キャラバンサライ(シルクロードに点在した隊商宿。ビトリスという町に残る16世紀の物で中の見学もできました。

当時のルートはディヤルバクル ~ ビトリス ~ タトワン ~ アハラット ~ ヴァン ~ イランのイスファハーンでした。

2.ハラベ・シェヘリ(ウラルトゥ時代に造られた洞窟住居跡)

3.キュンベット(八角塔に丸い屋根の有力者でエミール・バコンドゥルという人のお墓。イスラム教は土葬でメッカの方向に頭を向けて葬られます。

4.アハラット(6世紀のウマイヤ朝時代に発展した町で800基ほどのとても綺麗に彫刻が施されている墓石が残っている)

5.ヴァン猫の家(ユズンジュコル大学の構内にある研究所で左右の眼の色が違う真っ白な猫の見学。他の猫と違い、泳ぎが得意だとか。どちらかが、金色で逆はブルーの眼をしています。日本でも岡山あたりに住んでいるそうですが。野生ではほとんど見られなくなってきており、ここで繁殖を試みているのだそうです。子猫達が超かわいくて、連れて帰りたくなりました。村上春樹の小説で「雨天炎天」ではヴァン湖で泳ぐヴァン猫が見たいという一文があります。

5月30日

ヴァン湖周辺の観光。

フェリーに乗ってアクダマル島へ。

本土から約3km離れているヴァン湖にある5つの島のうち最大です。

1.アルメニア教会(915年から921年にかけてアルメニア帝国カギク1世によって建設。元々はキリストが磔にされた時の十字架の一部を納めるために造られた。一年に一度だけアルメニア人の礼拝が許可されている。

外の壁には美しいレリーフが残っていて、その中でも私が興味を持ったのは「ダビデとゴリアテ」。ゴリアテはペリシテ人の巨人兵士で、身長は2.9mもある。イスラエル軍の大人の兵士が誰も戦おうとしなかった為、羊飼いの少年であったダビデが石を放ち、額に当たって倒れた所でゴリアテが持っていた剣で首をはねたという一節。ダビデは後にイスラエルの王となり、40年間統治をした)

2.ヴァン城(BC825年、この地で高度な文明を築き上げたウラルトゥ王国のサルドゥール1世によって建てられた。当時は日干し煉瓦と松の木で建設。

5月31日

ノアの方舟で有名なアララット山の麓にあるドゥバヤズィットへ。

1.ムラデイェノ滝(テンドリキ山からこの滝に流れ、バンディマヒ川へ注ぎ、ヴァン湖へ流れている。オスマントルコ帝国のムラット4世が通ったことから名づけられた)

2.チャオドランの町(16世紀、オスマントルコとペルシアが争った場所)

3.アララット山が見えてきました。大(5、137m)の方は雲がかかってはっきりとお姿は見られなかったけれども、小(3、896m)の方は

ばっちり見られました。両方とも雪をかぶっています。

トルコ側の方からの方が、大きく見えて更に感動しました。

アララット山はアルメニア語でトルコ語では「アール・ダー」と言うのだとか。

ノアの方舟はアララット山に漂着したと言われているけど、実際の場所はかなり離れています。

この場所が発見されたのは1959年で各国の研究者たちが調査をして1985年にアメリカの研究者が約1万年前の木片の化石を発見。それがノアの箱舟の一部であると考えられ、方舟の跡も旧約聖書に書かれている大きさとほぼ同じだとか。

ノアの方舟はアララット山に到着した後、26kmも離れたこの地まで滑り落ちたと言われています。

博物館の館長(すでに亡くなっている)をしていた人の話です。1948年にこの辺りで大地震があり、一夜にして盛り上がった大地が現れたとか。

3日間不思議な光が輝いていたそうです。確かに船の形をした大地がそこにありました。

4.メテオホール(1892年に隕石が落下してできた広さ35メートル、深さ65メートルの穴。

ただの穴ですが、私は数メートル先がイランとの国境だという事に興奮しました。やはり、国盗り病でしょうかね。

6月1日

アルメニアとの国境の町カルスへ。

1.イサク・パシャ宮殿(1685年にクルド人の将軍が着工し、彼の息子が引き継ぎ、完成までに99年を要した。部屋数は366室で全室が床暖房式)

移動中にあった途中の町では朝雪が降ったようで、道路などに残っていました。

2.アニ遺跡(2016年に世界遺産に登録。中世アルメニア王国の都だった所で1239年にモンゴルに侵攻された。かつては1,001もの教会があった。現在も11世紀前半に建設されたカテドラルやとんがり帽子が特徴の聖グレゴリオ教会が残っている。

すぐそこにある川の向こう側はアルメニアと聞くと、又血が騒ぐのは悪い癖ですね。

6月2日

東部アナトリア最大の町、エルズルムへ。

エルズルムはペルシャと黒海を結ぶシルクロードの要衝として栄えた。

1.黒曜石拾い(バスでエルズルムへ向かう途中に黒曜石の地層が見られる崖があり、自由に拾ってもよいとの事で、少し拾った)

2.チフテ・ミナーレ(チフテとは一対・双子という意味。2本のミナレットを有することから名づけられた。13世紀のセルジューク時代の建設。

2階建ての神学校で各階に18ずつ教室がある)

3.3人の王墓(セルジューク朝時代のお墓で、一番大きなものは12世紀後半に活躍をした首長でエミール・サルトゥワのもの)

4.ヤクティエ神学校(1310年、ジュマレッティン・ヤクトゥが建てた。ミナレットの形が変わっている)

5.ララ・ムスタファ・パシャ・ジャミィ(1562年にオスマントルコ帝国の軍人の名前にちなんで建設されたモスク。天井や壁の青いイズニック タイルと窓のステンドグラスが美しい)

18:35 発 エルズルム ターキッシュエアラインズ(A319)

20:45 着 イスタンブール

ここからは情報のみです。

トルコを訪れる年間の観光客数

1. ドイツ人 500万人 ご存知の通り、トルコ人がドイツに150 万人も住んでいる影響から。

2. ロシア人 400万人 南トルコの太陽を求めて彼らはやって来る。

3. イラン人 150万人 彼らは自由を求めてやって来る。テヘラン からイスタンブールまでの飛行機の中で女性はスカーフ をとっていいとパイロットから言われるとか。

日本人は10万人で、2012年は一番多くてそれでも20万人だったらしい。

自分としては、ものすごい数の日本人が行っていると思っていたけど、「これだけ?・・・ほんまかいな・・・」

家の値段

ボスポラス海峡のヨーロッパ側には一軒家が360軒ある。

一番安い家で50億円(ドッヒャ~ 桁が違う!)、一番高い家は150億円でなかなか売りに出ないが、出たとしてもオークションにかけられる。

要は、トルコは貧富の差がとて~つもなくあるということ。

写真は旅行会社さんのパンフレットを使用させていただきました。

お礼を申し上げます。

表紙の写真はネムルート山の石像です。