宇宙産業は特別な産業ではなくなる日がくる。宇宙はみんなに開かれた場所だから

スパークス・イノベーション・フォー・フューチャー株式会社 シニアバイスプレジデント

大貫美鈴さん

(プロフィール)

宇宙ビジネスコンサルタント。清水建設宇宙開発部署、JAXAでの勤務を経てスペースアクセス㈱を設立、宇宙ビジネスコンサルタントとして欧米の宇宙企業のプロジェクトに参画するなど、国内外の商業宇宙開発の推進に取り組む。2020年春から現職で宇宙ファンドの運用や調査に携わっている。経済産業省国立研究開発法人審議会委員、ニュースペース国際戦略研究所理事、国連世界宇宙週間理事ほか。著書に「宇宙ビジネスの衝撃」(ダイヤモンド社)ほか。

【現在の仕事内容】資金運用だけでなく、事業とハンズオンしていく「宇宙投資」

――大貫さんの現在の仕事から、教えてください。

仕事内容としてはどんなことをしていらっしゃるのでしょうか。

ひとことでいえば、「宇宙投資」です。

スパークスグループには様々なファンドがあり、そのうちの一つ、宇宙専門ファンド「宇宙フロンティアファンド」を運用する会社としてスパークス・イノベーション・フォー・フューチャー株式会社があります。

そこで宇宙投資の運用や調査をしています。

――宇宙投資、もう少し詳しく教えてください。

政府宇宙開発には、政府予算がありますよね。

民間の宇宙事業では、自分たちで事業をするための資金を調達しなくてはなりません。

民間の宇宙事業では、市場を創り、資金を調達するというのが政府の宇宙開発と大きく違うところになります。

今、宇宙を利用した事業開発・市場開拓が進んではいますが、さらに次のステージに行くためには、民間宇宙に資金を投入していくということが、次にできることなのかな、と考えて、2020年春に入社しました。

政府の宇宙開発の場合は政府の予算が市場であり、売り上げです。

民間の宇宙事業では宇宙開発・利用によって、政府予算以外の市場が開拓されないと成長できません。

民間宇宙事業のためには、まず市場開拓。今はないマーケットを創り、今あるマーケットを拡大します。

――あらたな市場の開拓、その中で宇宙投資とは、具体的にはどのようなことをするのでしょうか。

宇宙に投資するためのファンドの運用と調査です。

「運用」というのは、投資家から集めたお金をベンチャーなどの企業に投資して、事業の成長を強力に推進、ひいては宇宙産業の振興に貢献することを目標に宇宙ベンチャーをはじめとする事業会社の事業を資金の面から支援します。

ファンドは、資金の支援とともに宇宙ベンチャーの意志に寄り添って伴走する宇宙ベンチャーとのハンズオンも大切にしています。市場を獲得するためのハンズオンも重要な取り組みです。

わたしたちの仕事は、投資と伴走が両輪となって事業会社の成長を成し遂げることを使命としています。

――事業に寄り添ってハンズオンする宇宙投資なのですね。

大貫さんの肩書である「宇宙ビジネスコンサルタント」という名称はオリジナルですが、どういう発想からつけられたのですか?

JAXAでの経験を経て独立したときに、肩書として「宇宙ビジネスコンサルタント」とつけました。

しかし、独立した当時、「宇宙ビジネスコンサルタント」は世の中になくてあやしく響いていたと思っています。この15年あまりの宇宙商業化とともに宇宙ビジネスコンサルタントの社会的な役割も確立してきました。

現地に行き、リアルに人と交わり、調査するのを信条としていて、宇宙商業化の中で事業開発、市場開拓になんとか貢献したい気持ちでいっぱいでした。調査に留まらず、実行に結び付けたいという思いで、Call for actionを常に意識して取り組みました。

無重力体験をしたときの写真

【宇宙と携わるきっかけ】配属先が「宇宙開発室」。まったく興味がなかった宇宙に偶然出会ってしまった

――ところで、コンサルタントも事業開発も、さまざまな分野があるのに、なぜ「宇宙」だったのですか?

宇宙が特別好きというわけではなくて、最初に就職した総合建設会社で、たまたま宇宙開発部署に配属になってしまったんです。建設の仕事のつもりが、偶然、宇宙に行ってしまった、というか。とても戸惑いました。

実を言えば、就職は結婚までの「腰掛け」のつもりだったんですよね。自分がやりたいこともはっきりしていませんでした。

当時はバブルのまっただ中、学生時代は、のんきな女子大生でした。

宇宙開発室配属は想定外でしたが、お気楽な新人だったから、楽しく過ごしていましたね。

ただ、楽しく過ごしてはいるのだけれど、自分の居場所じゃないと感じていました。

――そうだったんですか! そんな大貫さんが、独立しても宇宙の仕事をしていくことになったのは、どうしてですか?

国際宇宙大学(※)の日本窓口を担当したことが最初の転換点でした。

国際宇宙大学は、夏期セミナーの形式で約10週間にわたり各国の持ち回りで開催されている宇宙に関する大学院大学で、日本からの学生や講師の派遣や現地運営に携わりました。

20カ国以上100名を超える学生が毎年参加して、様々な専門の先生が入れ替わり立ち代わりで講義をする10週間。学生も先生も非常にテンションの高い一夏を過ごします。

宇宙先進国から当時宇宙開発をやっていなかった新興国まで、様々な国が参加していました。

国際宇宙大学を設立したのは当時MIT(マサチューセッツ工科大学)の大学院生だった3人なのですが、その1人のピーター・ディアマンディスは後にXプライズ財団やシンギュラリティ大学などを設立したビジョナリーです。今でこそ、イーロン・マスクやジェフ・ベゾスといった世界を代表する、絶大な影響力のある事業家が宇宙産業も牽引していますが、そういったビジョナリーと最初に接する機会でもありました。

ピーター・ディアマンディスは開校式で何か国の友達がいるかと聞いて、卒業式にもう一度聞きます。最初2~3か国であったのが卒業時には20か国以上になるのですが、それこそ体を張って国際協力を学ぶ場にもなっていて、運営を通して、私も惹き込まれていきました。

国際宇宙大学を通して、世界中から学生や講師が集まり、宇宙について学び、デザインプロジェクトをやり遂げて卒業していくという過程に毎年繰り返し接していたのです。

入社当時、まさにスポンジ状態で吸収できるときに、こうした環境に身を置くことができてよかったと思います。

その当時、国際宇宙大学に参加していた人が、今は年を重ねて重要なポストにつき、大切なネットワークとなっています。

この国際宇宙大学の運営で培ったネットワークが、宇宙ビジネスコンサルタントとして活動をする上での財産になっていますし、今の投資会社においても同じです。

(※国際宇宙大学に関する詳細はこちら)

――楽しそうです、国際宇宙大学。その後の宇宙に関する事業としてはどんなことに関わりましたか?

その後、清水建設が宇宙ホテルを提案し、世界中から宇宙旅行の情報が来るようになりました。

フォン・ブラウンの宇宙ステーションや、ジェラルド・オニールの宇宙コロニーはありましたが、一企業が宇宙ホテルを提案したのは、世界に先駆けて初めてでした。

その頃日本では、建設各社が宇宙開発への参入を目指して、月面基地や火星基地、宇宙農場や宇宙国際会議場など様々な構想を提案していました。

宇宙ホテル構想の提案は、宇宙構造物の提案であるとともに、一般の人が宇宙に行く宇宙旅行の提案でもあったわけです。宇宙旅行客を想定して宇宙における衣食住遊も研究の対象になり、宇宙に対する興味が喚起されました。

宇宙ホテル構想の提案がきっかけで宇宙旅行に関わるようになりましたが、独立して商業宇宙を立ち位置に宇宙ビジネスにかかわるきっかけになったのも宇宙旅行でした。

2004年にXプライズのサブオービタル賞金レースのアンサリXプライズで、スペース・シップス・ワンが、民間の宇宙船として初めて、100㎞を超える宇宙に到達する飛行を達成して賞を獲得しました。私は現地のモハべスペースポートでスペースシップ1の飛行を見て、「これからは民間の時代が来る」と確信しました。ヴァージンギャラクティックがスペースシップ2の運行を発表し、サブオービタル宇宙旅行時代の到来を予感させる大きな出来事でした。

同じ思いは、2020年5月にスペースXのクルードラゴンが2人の宇宙飛行士を乗せて打ち上げられ、国際宇宙ステーションにドッキングした時にもありました。「商業有人宇宙飛行の黄金時代が来る」と感じました。国際宇宙ステーションのライブ映像はNASDAQ(全米証券業協会)の巨大スクリーンに映りましたが、経済刺激のシンボルとして宇宙産業のみならずあらゆる産業の振興につながることが期待されていると思いました。

――それにしても、学生時代にまったく宇宙と関係のないところから宇宙業界に入って、大変だったこともあったのではと思いますが…。

わたしは文学部の出身で、宇宙には興味を持っていませんでした。

宇宙の仕事に就いたときは、アウェー感、よそ者感いっぱい。自分がやっていけるんだろうかという心配しかありませんでした。

今は変わってきていますが、かつて宇宙業界は、理工系、物理、科学など「自分の専門はこれです」と言える人が活躍する敷居の高いところで、わたしが生きてきた世界とは全然違うと感じました。自分は、理工学部の出身でもなければ、文系であっても法律を学んで宇宙法や宇宙政策ができるわけでもないのです。

それでも、専門がないのを別に隠す必要はないし、憂う必要もないということに気が付きました。逆に、守るものがないからこそ、挑戦できる環境なのかもしれない、と。

できなくて当たり前、自分はできない事がほとんどなんです。

わからないから恐れないで飛び込むことができるということが、特に独立してからありました。

考え方が変わったら、かなり楽になりました。

――そうした思考の転換点を得るのに役立ったことは?

本当に役立ったと思うのは、子どもの頃から習っていた剣道。

みんなが塾や習い事にお友達と一緒にいく中、放課後お友だちと一緒に過ごせないことは苦痛でしたが。剣道は一人、さらに女の子がいないのでからかわれることも。

剣道って一本取るまで攻め続けるんです。

その次へ、その次へと求める気持ち、踏み込み、攻めていくことが必要。

さっき得た充足感があっても、また次の充足を求めるというか、次の一本、また次の一本、と攻めていく気持ち。

宇宙をここまで、テンションも下がらず、好奇心いっぱいでやってこれたのも、剣道でのマインドセットなどが活きてるのかなと思うことがあります。

これまで参加したカンファレンスバッジの写真

【プライベートについて】曜日がわからなくなるほど忙しい!誰かの役に立つことで充足する日々

――とてもお忙しいと思うのですが、どんなふうに生活リズムをととのえていますか?

独立してからは土日もないというのが現状でした。

忙しくても忙しくなくても、24時間でできることは限られているので自分でタイムマネジメントがしっかりできるように心がけててリズムを保つことを意識しています。

今は再び会社勤めしていますが、日の出とともに起きて、朝の時間を有効活用しています。朝の方がずっと集中できますね。

以前は完全な夜型だったから想像もできなかった生活なんですけど。

朝の有効利用に気付いてからは、今まで見えなかったリズムを発見した感じです。

――ご家族は、そんな大貫さんをどう見ていらっしゃるのでしょうか?

今日も仕事先で、前からよく知っている人に会って、いまさら「大貫さんって結婚してたんだ」って言われちゃって(笑)。

普段は家庭の話をしないです。

家族にはわたしの好きにやらせてもらっていることを有難いと思って感謝しています。

寛容に見てくれているというか、最初から諦められてるというか、野放し状態ですかね。

これまで何回かニュースペースの表彰の場で受賞者が伴侶と一緒に壇上に上がって、感謝の気持ちを伝える場面を見たことがありましたが、ほんとうに家族の理解があってこそ、と心を打たれました。

――そんな忙しい中で、今のリフレッシュ方法はどんなことですか?

本当は、いちばんのリフレッシュは飛行機に乗っている時間だったんです。

リラックスしてリセットできる、好きな時間でしたね。

長距離フライト中、何本も映画を観たり。

映画も食べることも寝ることも含めて、飛行機の時間は地に足がついていない分、心が自由になれるんですね。

そこでリセットして自分のリズムをととのえていました。

今は、リフレッシュって特に何もないんですよ。2020年は会社に入社して、引っ越しもしたので環境が変わったことがリフレッシュになっているように思います。

充実感を得るのは、仕事を通じて、社会や誰かの役に立てていると実感できたとき、ですね。

仕事上では、楽しいとか楽しくないといった区別はありません。

それよりも、役に立ってるんだなと感じた時に、心が満たされます。

【これから宇宙を目指す方へ】宇宙産業は特別ではなく、身近に開かれた場所

――ご自身の今後の展望を含めて、これから宇宙を目指す人へのメッセージをお願いします。

宇宙産業は特別ではなく、みんなに開かれた産業であり、挑戦可能な、挑戦するに値する産業であることをメッセージとして伝えたいです。宇宙産業は技術とビジネス両方においてイノベーションが起きるような魅力的な要素が溢れています。

宇宙商業化の流れの中で、ダイバシティ(多様化)も進んでいますが、宇宙産業があらゆる産業とつながりインストールされ、宇宙産業は基幹産業になることが期待されていると思うんです。それとともに宇宙はどんどんわたしたちの身近なものとなり、宇宙産業は特別な人だけが関われるものではなくなります。会社に入ったら宇宙の部署があった、異動先が宇宙の部署だったという時代も遠からず来るでしょう。

現在、日本で宇宙の職業に就いている人は約9000人と言われていますが、宇宙ベンチャーの雇用もあり、増加傾向にあります。宇宙の仕事がキャリアパスにもなってきています。

さらに宇宙ビジネスで新たな市場や売り上げが増大すれば雇用もずっと増えるでしょう。市場開拓や資金調達で、営業や金融業界からのエキスパートも入ってきていますが、宇宙資源掘削オペレーターなど、今後は今ない職種も出てくるでしょう。

今後、宇宙利用がさらに進み、他の産業に新たな価値をもたらし、産業規模も大きくなっていくでしょう。

様々な産業との結びつきの中で宇宙の利用を拡大するときに、わたしも何かお手伝いができればいいなと思っています。

宇宙が身近になっているからこそ、宇宙の名前をあえて冠する必要のない宇宙を使った仕事が出てくることが理想です。

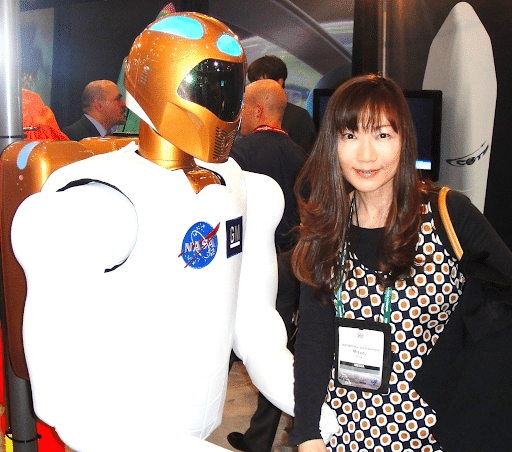

国際宇宙ステーションのロボノートと2ショット

UchuBizで「コスモ女子 宇宙のお仕事図鑑」の連載が2023年12月から始まりました!

大貫美鈴さんの最新の記事はこちらからご覧ください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

〇宇宙のお仕事図鑑とは?

このプロジェクトのきっかけは、「宇宙関係の仕事につきたかったけど、宇宙飛行士や天文学者しか知らなかった。」という声がコスモ女子のメンバーからたくさんあがったことでした。

宇宙のお仕事図鑑では、宇宙関連のお仕事をされている方々に取材をした記事を発信していきます。

文系の職種も理系の職種も(文理で区分する必要もないかもしれません)、大きな組織の中でのお仕事から、宇宙ベンチャーや個人でのお仕事まで、「宇宙のお仕事」をこのnoteで発信していきます。

〇コスモ女子とは?

「コスモ女子」は、宇宙業界で活躍したい女性中心のコミュニティです。

宇宙に関する知識を身につける「宇宙の基礎講座」や、宇宙に詳しくなくても楽しめる交流会などのイベントを毎月開催!

コスモ女子から発足した、コスモ女子アマチュア無線クラブが人工衛星を2024年に打ち上げる予定です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー