近時の主な裁判例・東京地判R5.10.6-株主間契約-

はじめに

株主間契約に関係する事例を紹介します。

株主間契約に関する紛争事案では、契約の解釈が関わることが多く、今回の事例もまさにその点が問題となりました。

この事例では原告の請求は認められませんでしたが、原告側の立場から株主間契約においてどのような手当をすべきだったのかを学ぶ上で参考になります。

事案の概要

本件では、A社の株主であるXとY1社の間に紛争が発生しました。A社の全株主間で締結された株主間契約(以下「本契約」)には、以下のような規定が設けられていました。

取締役の選任方法

A社の取締役員数を5名以上とし、法令に基づき選任または解任すること。

増資後の取締役構成

増資直後の取締役をB、C、D、Y2とすること。

代表取締役の選任・解任

代表取締役は1名とし、法令に従って選任または解任を行うこと。

契約の解除事由

解除事由①:一方当事者に帰責事由がある場合。

解除事由②:取締役会で可否同数や定足数不足により議案が決議できない場合、30日間の協議が不調に終わったとき。

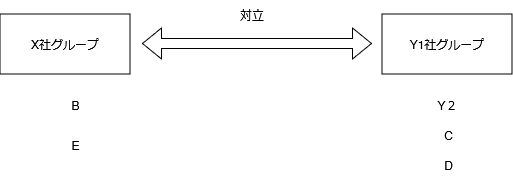

XとY1社との間で対立が生じ、A社で行われた取締役会が開催されました。この時の取締役会時点では、B,Y2、C、D,Eが取締役であり、Bが代表取締役でした。

また、X側に属するのはBとEであり、Y1社側に属するのはY2、C、Dです。

この取締役会では、次のような動議が提出され、動議が可決されるなどしました。

① Bを議長から交代する動議【可決】

② Y2の解任に係る臨時株主総会招集等の議案【否決】

③ Bを代表取締役から解職する議案【可決】

Xは、Y1社に対して、Xは、次のような主張をし、本件株主間契約を解除し、Y2に対して損害賠償を求めて提訴しました。

【Xの主張①】

・取締役会において、Y2らがBを代表取締役から解職するなどしたことが解除事由①に当たる。

【Xの主張②】

・Y2の解任に係る臨時株主総会招集の動議が否決されたことが、解除事由②に当たる。

判決の内容

裁判所は、以下の内容から、Xの請求を認めませんでした。

1.Xの主張①について

本件株主間契約においては、代表取締役及び取締役の人数の他、増資に係る払込直後の取締役の構成について具体的に定めているが、それ以外の点については「法令の定め」に従って選定等を行うとしか定めていない。

そのため、本件株主間契約を根拠にBを代表取締役から解職することが許されないということはできず、解除事由①に当たらない。

2.Xの主張②について

⑴ 直接適用

Y2の解任議案の採決は、Bを議長から交代する動議の可決後のBの発言により行われたものであり、有効・適法な採決ではない。

その結果、解除事由②が直接適用される余地はない。

⑵ 類推適用

また、解除事由②をA社の株主総会で可否同数や定足数を満たさないことによる流会が生じた場合にまで類推適用することが本件株主間契約における各当事者の意思に沿うものと認めることはできない。

この判決の意義と教訓

本件は、法解釈という点で目新しいものがあるものではありませんが、株主間契約に関する事例判断の一つとして参考になります。

1. 契約内容の明確化

本件では、「法令に従う」という抽象的な表現が契約解釈の余地を生み、原告側に不利に働きました。例えば、代表取締役の選任権を特定の株主に付与する場合、その旨を具体的に規定すべきでした。

2.デッドロック条項の設計不足

本契約には取締役会におけるデッドロック条項が設けられていましたが、株主総会におけるデッドロックについては言及がありませんでした。これが紛争の一因となっています。

3.実効性の確保

株主間契約は、議決権行使の差止や履行強制といった実効的な救済手段が未整備であるため、契約内容が明確であることが特に重要です。

株主間契約とは?

1.株主間契約

株主間契約とは、ある会社に対する複数の株主が、会社の運営の在り方等について合意を行うことをいいます。

株主間契約が用いられる場面としては、複数の会社が新たに合弁会社を設立して、その会社間(株主間)で合弁会社の運営等について必要な取り決めを行う場合や既存の会社に出資を行うことに伴い、既存株主との間で会社の運営等について必要な取り決めを行う場合が挙げられます。

以上のほかにも、会社の支配権や閉鎖性を維持するために株主間契約を用いることができます。

2.株主間契約の留意点

⑴ 裁判になった際に合意の有効性が否定される場合がある

裁判例上、株主間契約が当事者の合理的意思の解釈の観点から、その効力に制限をかけるものがあります。例えば、東京高判平成12年5月30日判時1750号169頁は、「昭和80年(平成17年末)までの約18年間にわたって双方が同額の報酬をグループ会社から受領することができる旨」を内容とする株主間契約について、「議決権の行使に過度の制限を加えるもの」であるとして、相当の期間を経過した後においては効力を有しないものと判断し、当事者の意思解釈の観点から、合意時から10年を超える部分については認めませんでした。

ほかにも、東京高判令和2年1月22日金判1592号8頁は、株主全員で締結された株主間契約に基づき、合意当事者の相続人が取締役選任議案に賛成する旨の意思表示を求めた事件ですが、裁判所は、様々な事情を検討したうえで、相続が発生した場合においては株主間契約の効力は消滅する旨の合意であったと認定しており、前掲東京高判平成12年5月30日と同様に、当事者の意思解釈の観点から、合意に限定を加えています。

また、株主間契約は、あくまでも株主と株主との間の契約であり、債権的効力を認めることには問題がないと考えられています。他方で、株主間契約に反する議決権行使が行われようとし、又は行われた場合に、例えば議決権行使の差止や株主総会決議の取消、履行強制等を求めることができるかどうかについては議論があります。

⑵ 実効性確保を図る手段が確立していない

名古屋地決平成19年11月12日金判1319号50頁は、株主間契約に基づく議決権行使の差止について、「債務者の議決権行使を差し止めることになれば、その影響は、本件合意書の当事者である債権者及び債務者にとどまら」ない旨指摘したうえで、原則議決権行使の差止請求は認められず、①株主全員が当事者である議決権拘束契約であること、③契約内容が明確に本件議決権を行使しないことを求めるものであるといえることの2つの要件を充たす場合には、例外的に議決権行使の差止を認める余地を認めています。かかる裁判例を裏から見た場合、株主全員が株主間契約の当事者ではない場合、議決権行使の差止が認められないこととなります。

前掲東京高判令和2年1月22日は、前記のとおり株主全員が当事者である点で、上記①の要件を満たすものでありました。もっとも、「株主間契約である昭和47年合意について、その契約当事者に強い法的効力(契約に沿った議決権行使の履行強制をすることができる)を付与する意思があったことを基礎づける間接事実は、非常に乏しいというほかない。」と述べて、契約当事者の合理的意思解釈の点から、履行強制を認めませんでした(②の否定)。

学説では、合弁契約のように株主全員が当事者である議決権拘束契約が存在する場合に、①総会の議長が契約に違反する議決権行使を目論む株主の提案を総会に付議しないことは適法であり、②契約違反の議決権行使により成立した決議は定款違反と同視して取消の対象となり(会831条1項2号)、③契約に従った議決権行使をしない株主がいる場合に他の契約当事者が意思表示に代わる判決(民414条2項但し書、民執174条)を求めることは契約内容が明確であれば可能であると指摘する見解もありますが(江頭憲治郎『株式会社法 第7版』・340頁)、現状いかなる場合に差止等の強制的な手段を取ることができるのかについては定説がありません。

そのため、株主間契約にはその合意に関する実効性をどのように確保するのかといった障害もあるのです。

条項例

本事例では、株主間契約において、代表取締役についてほ「法令の定めに従ってその選任又は解職が行われるものとすること」としか定められていませんでした。

X社が代表取締役選任権を有することを希望するのであれば、そういった定めを株主間契約に落とし込んでおく必要がありましたが、それができていないという問題があったことがわかります。

また、デッドロック条項に関しても、取締役会決議に関することしか定められておらず、株主総会においてデッドロックに至った場合の定めが設けられておらず、中途半端だったといえます。

本事例からは、株主間契約を作成する際には、合意の有効性が否定される裁判例があることも意識して、一般の契約書と比してより一層、合意内容が一義的に明確になるように作成することが必要です。

なお、本事例でXが次のような定めを設けておければ、この訴訟も勝訴の方向に働いたのではないかと思います。

【条項例】

第●条(代表取締役の選任・解職)

1 A社の代表取締役は、X社が指名する。

2 Y1社、・・・〔X社以外の株主〕(以下「Y1社ら」という。)は、前項に基づき、X社が指名した者が代表取締役に選任されるように、A社の取締役会において、それぞれが指名し、選任した取締役をして、議決権を行使させるものとする。

3 A社の代表取締役の解職については、X社のみが決定することができ、Y1社らは、それぞれが指名し、選任した取締役が当該代表取締役の解職の議案を提出し、あるいは議案に賛成の議決権を行使しないようにするものとする。

チェックリスト

□合意の内容が明確であるか。

□契約違反の場合に何ができるのか検討したか。

コメント

株主間契約は、会社運営の安定性と合意事項の実効性を確保するために重要な役割を果たします。本事例を参考に、契約作成時には内容の明確化と細部までの検討が求められます。特に高額な出資を伴う場合には、弁護士によるリーガルチェックを受けることをお勧めします。