1/27 キュビスム展 美の革命

ずっと行きたいな〜と思ってたところようやくいけました!オンラインで事前チケット買っておいた分少し早く入れたかな。

いずれにせよ会場は混んでいた印象。

すっっごく充実してました!!東京展終わったところで申し訳ないですが…

トウソクジンさんのnoteを拝見させていただき、恥ずかしながら下記のyoutubeがあるのを知りました。今回のキュビスム展を企画した田中さん(国立西洋美術館長)の話が!!構想してから何十年、晴れて叶った企画展だったみたい。

キュビスム以降、現代アート?は難しいと思っていたけど、ピカソとブラックによって磨き上げられたキュビズムと、そこから影響を受けた周辺作品、そして派生が全て網羅されており、見応えのある展覧会だった!是非行ってみてほしい〜。

すごく納得感もある一方で、難しさも感じたかなあ…

まず、色々な芸術運動が同時多発的に展開しているため、時代感の把握の難しいのが一点。

もう一点は、キュビスムの影響がある作品といいつつも、表現方法が多様なので、一体キュビスムとは何なのか???が展覧会で理解しきれなかった気が。

そしてその多様さがあるからこそ、展覧会を見に行ったら案外とっつきやすかった!という感想も生まれるんだろうと想像。

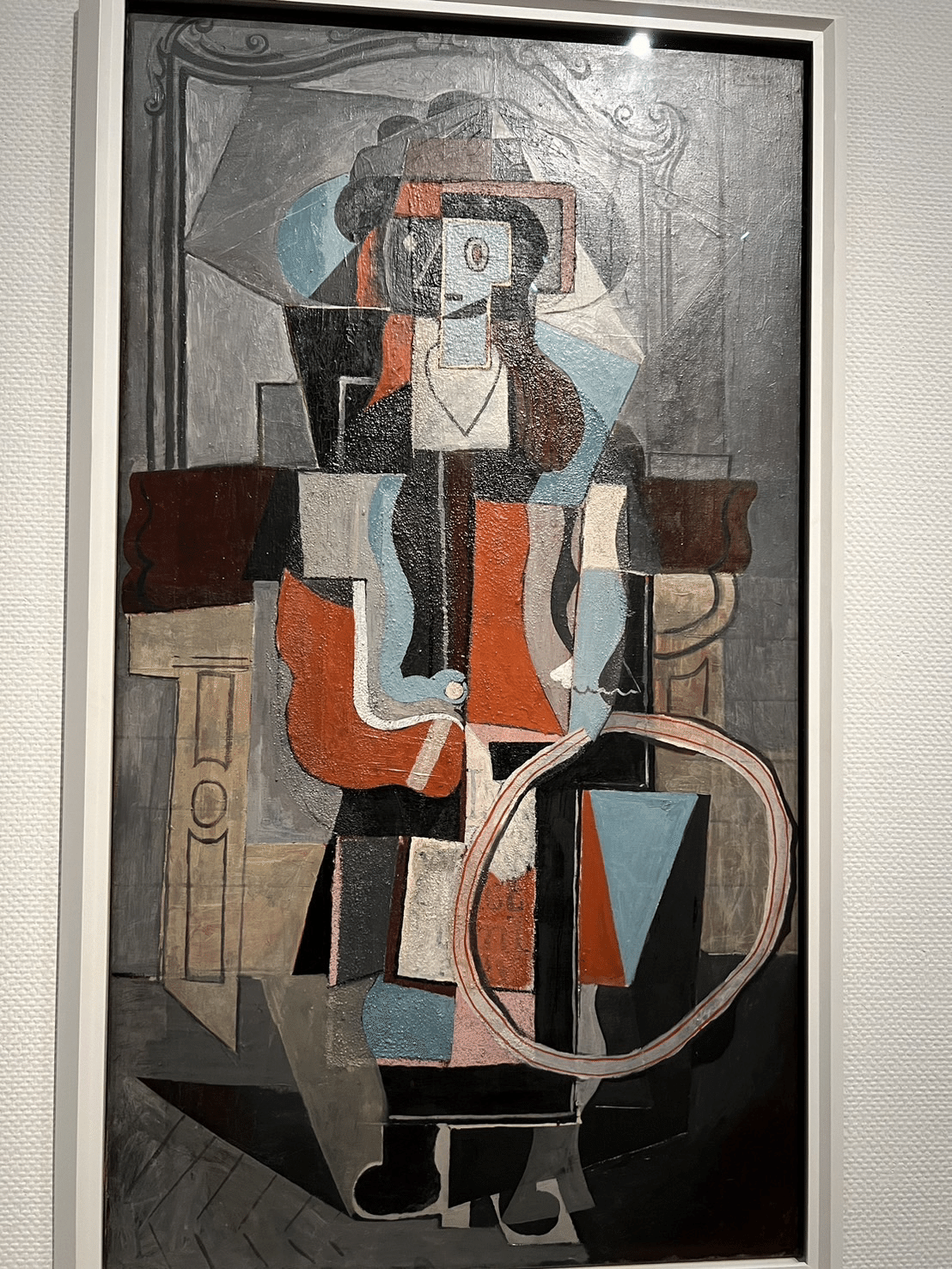

例えば、私たちのイメージするキュビスムといえばピカソの下記の絵だけど

展覧会では下記のようなセザンヌ的ブラックの絵から

メインビジュアルのロベルトドローネーの絵から

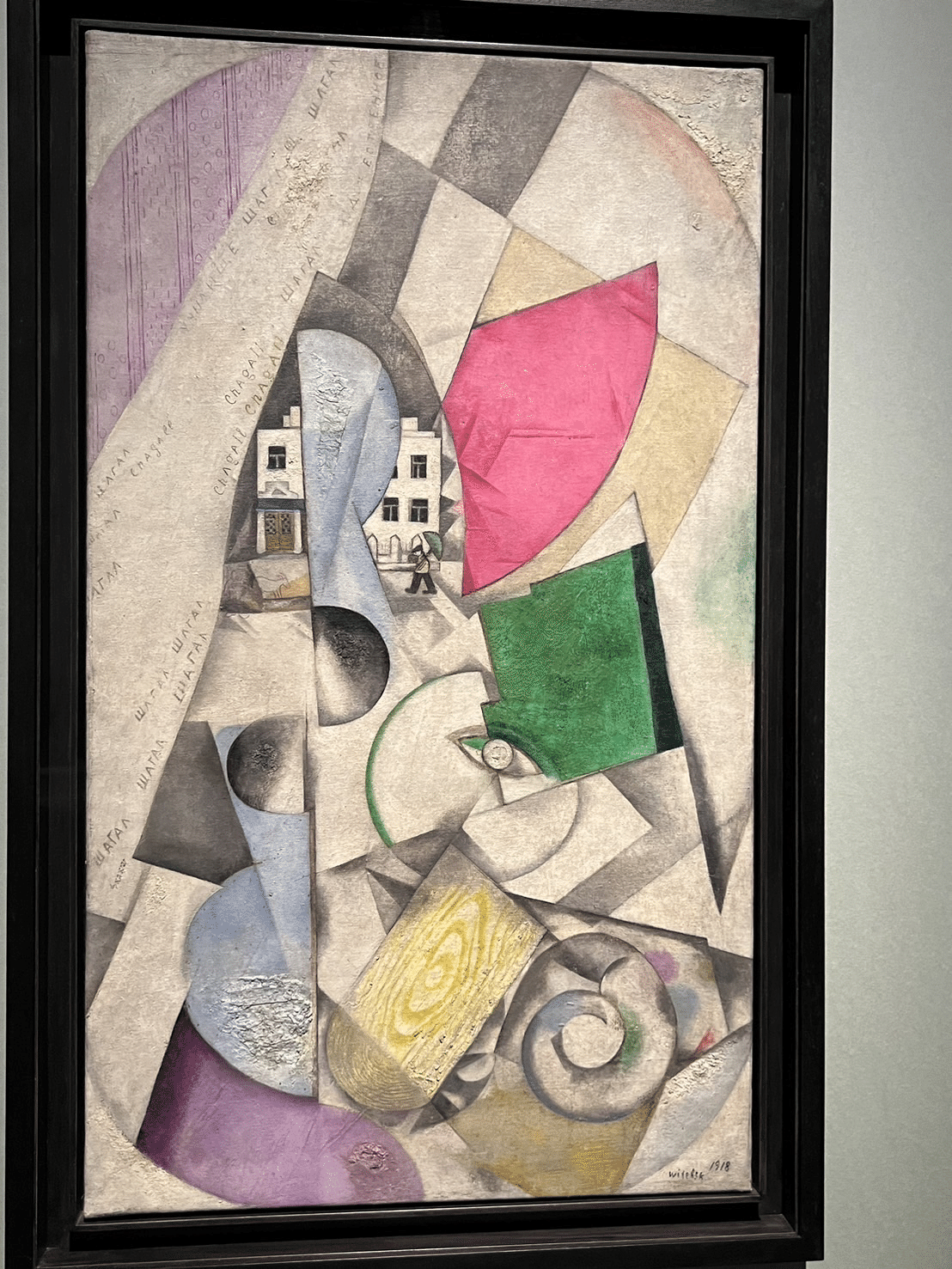

マルクシャガールの絵から

キュビスムの終焉ころにピカソが描いた絵やら

(これはWW1の後の14.キュビスム以降の章で展示されてる絵です)

などパッと見てもこんなに豊か?と思えるくらいの幅の広さなわけで。

面白かったけど、いまいち内容を消化しきれないところもあり、図録を買って帰宅。その後図録を読んだら、まあ素晴らしく、もやもやが昇華されたのでした!!

ちなみに、他の図録と比べて解説文が多めで、巻末にキュビズム発端からの関連年表もついており、後で知りたいなと思ったことが網羅されてました!!本当に最高!!!!!企画してくれた人ありがとう!!

あと図録を見ていて思ったのですが、近くでじっと見るより遠くからすーっと眺めたほうが、対象が何か、わかる気がする。

遠くから見つめると、明暗の面が急に見えてきて、一瞬モチーフが見えるというか。(すぐに見えなくなるんだけど)

以下、図録でなるほどなあと思ったことを私なりにまとめました。興味ある人だけどうぞ!

今もなお、誰をキュビストとみなすかと言う議論には意見の食い違いが残っている。

この運動の中核(主に、ブラック、ピカソ、レジェ、クリスの4人組)だけに注目し、「分析的キュビスム」と「総合的キュビスム」と言うフォーマリズム的な分類に従って「いい」キュビストと「悪い」キュビストを仕分けるべきなのだろうか。

〜中略〜

日仏双方の企画担当者の密接な共同作業によって構成された本展は、以上に述べた問題を全て交流に入れた上で、より包括的な、そして何よりも歴史的な展望を示そうとするものである。

「芸術の大革命」より

誰をキュビストというのか?キュビスムにどこまで含めるのか?は議論がある上で、包括したのが本展とのこと。

展覧会を見て、キュビズムとはいったいなんなのだろう?と感想を抱くのは当然そうなのですね。

キュビスムとはとりもなおさず表象(リプレゼンテーション)の真のあり方の発見であった。この運動の代表選、もう1人の子のファングリスの言葉を借りれば、キュビスムとは世界を表象する1つの新しい方法なのである。

「キュビスムを理解するためにーーいくつかの視点」

この「表象」とは何かということについて、文章ではカントの認識論を用いて説明されている。(というより、当時の批評も初期からそうだったためその引用もある)

目の前の物質をどう表現するするか、その物を構成する「概念」を吸い上げ、あたらしい表現方法を用いる。

その試みは、従来の遠近法や陰影法、印象派の筆致分割等ではなく、あの表現方法でしか表現できなかったということか。わかりやすく以下まとめていただいていたので、YouTubeやnoteを見ながら想像。

以下、記載のあった特徴の私なりのメモ。

※参考:「キュビスムを理解するためにーーいくつかの視点」

改めて絵を眺めても、その後のキュビスムの発展と派生を見ても、かなり納得感があり、現地にもう一度行きたくなった。

キュビスムの持つ視点①:「文字通りの透明性」と「現象的な透明性」。文字通りの透明性とは、光が当たる部分が透けて見えるもの。現象的な透明性は、異なる視点のものを組み合わせることによって、そのものの透明性を感じさせるもの。

ここはわかるようでパッとわからなかったのであとで考える。

キュビスムの持つ視点②:時間と運動の内包性。

多視点:異なる時点で見られた場面が一枚の画面に定着することによって、運動と時間が表されている。

→例:マルセルデュシャンの「階段を降りる裸体 no.2」(フィラデルフィア美術館)

また、多視点ではなくてもブラック「レスタックの風景(展覧会あり)」のセザンヌ的キュビズムはかつての遠近法とは異なる空間表現を感じることができる。

セザンヌ的パサージュはそもそも流動性や変化を暗示する=多視点を組み込まなくとも、セザンヌが立方体や球で表そうとしたその「キューブ」の表現方法には運動感や躍動が内在している。

「 レスタックの高架橋(cat.no.17」なんかは真ん中がこちら側に確かに盛り上がって見える。

ううむ、多視点を用いると必然と時間という概念はついてくる、でもそもそもセザンヌ的表現方法そのものが動き(新たな遠近感の表出により?)を伴っているのかな。

キュビズムの持つ視点③:多視点と同時性、そして対照。

視点②の空間や時間の同時性、のみならず、異なるもの、あるいは反するものの併存という「同時性」と「対照」により多様な表現方法をさらに生み出した。

→ロベルトドローネーの同時主義(同時平面に存在する色彩同士が織りなす効果に着目)

→レジェのコントラストの連作(キュビスムの概念的表象とコントラストとは強く結びつくんだとレジェ考えていた。)

ドローネーの「パリ市」以降の目論見もよくわかる。

文章でコントラストに対するレジェの考えも引用されてるんだけどイマイチ腹落ちしない。

概念のリアリズムのみが、コントラストとう新たな効果を、その言葉のもっとも造形的な意味において実現できるのだと言うことを認めるやいなや、視覚のリアリズムを無視し、あらゆる造形的手段を質的目的にのみ集中させなければいけなくなるのである。

キュビスムの視点④:言語的記号

言語の持つ世界の意味の重なりを利用した手法??→ダダ(無意味)イズムへ

言語の表象までくるとわからなさが増すわ!!

わからん!!!

けど、なんだか「キュビスムは今日の新たなアカデミズム」みたいな言われ方をするのがわかる気もする。

理知的に理論的に、何かを捉えようとする心、それこそが、まさに新古典主義からモダニズムまで、そして今の我々まで引き継がれて引き継がれてきた性質なのだ、とも思う。

とりあえず、素晴らしい図録だったので関連年表と文章と絵を噛み締めながら読みたいなーと思う。