トムソンテクニック無料公開 「ネガティブ ディアフィールドの施術手順」 パートA

・これから治療家を目指そうとしている方。

・すでに治療家で、もう一つ施術の引き出しがあると良いなと思われている方。

・これからトムソンテーブルの導入を検討している方。

・トムソンテクニックに興味があるんだけどなーと思っている方。

このような方々に届いてくれると嬉しいです。

ひとつの参考までに!

日本一わかりやすいトムソンテクニックの参考書を目指して書いていこうと思っています。

トムソン テクニックは、基本的に患者さんがうつ伏せになっている時の足の長さ(状態)を基準に判断していきます。

その際にカテゴリーというのがありまして、それを覚えないといけません。

カテゴリーは大きく分けて5つ!

患者さんの状態(カテゴリー)によって施術部位が変わります。

以下を参照ください。

メカニズムについても簡単に説明させてもらいました。

今回はネガティブ ディアフィールドについて紹介させていただければと思います。ポイントとしては、「ネガティブ ディアフィールド検査に該当する側の仙骨がAI変位している可能性が高い」ということです。

AI変位ってなんぞや?ということを振り返ってみたいと思います。

専門用語をなるべく使わずに説明していく予定ではあるのですが、なかなか難しいところもあるのでご容赦いただければ。

上記の図を見ていただけるとわかるように、

前方 Anterior-アンテリア

後方 Posterior-ポステリア

上方 Superior-スウペリア

下方 Inferior-インフェリア

というように呼び方が分かれています。

今回はAI変位なので、前方と下方に変位しているということになります。

「ネガティブ ディアフィールド検査に該当する側の仙骨がAI変位している可能性が高い」ということなので、上記の図は右側がネガティブ ディアフィールドになっているということになります。

ネガティブ ディアフィールドの施術手順ですがパートAとパートBの2つに分けられます。パートAの施術をしてからパートBに移行という流れになります。

「手順」

1.うつ伏せ時、どちらか一方の足が短い。

2.足を90°に曲げた際、同側の足が短いままになっている。

3.顔を左右に向けた際、足の長さに変化が見られない。

4.トリガーポイントの確認をする。

(同側)

・膝関節の内側(半膜様筋と半腱様筋の停止)

・PSIS

・坐骨結節

・恥骨弓

(反対側)

・胸椎2〜7番目の肋椎関節

パートA

5.患者さんに仰向けに寝てもらう。

6.仰向けの状態で、ネガティブ ディアフィールドに該当する(うつ伏せ時に短い方の足)を曲げる。

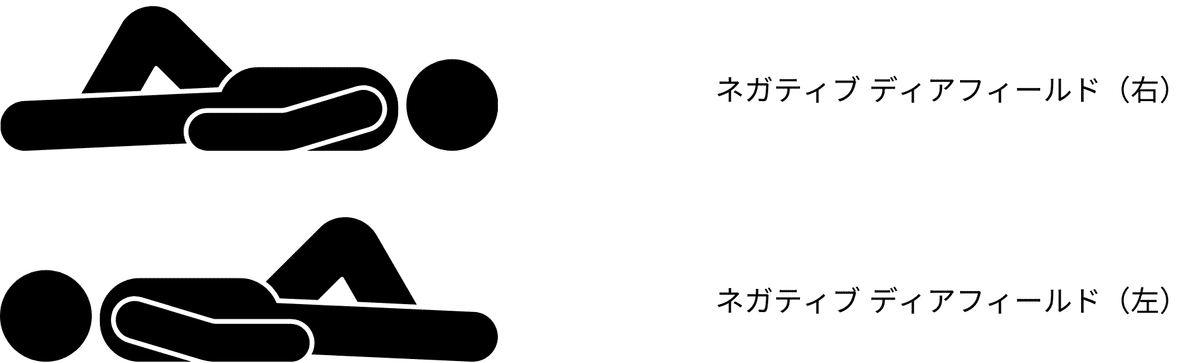

・ネガティブ ディアフィールド(右)=右足を曲げる

・ネガティブ ディアフィールド(左)=左足を曲げる

7.ドロップを「LP」にセットする。

8.施術者は施術部位と同側に立つ。

9.(tissue pullを確認)コンタクトハンドで太ももをサポートするように坐骨結節にコンタクトする。

・患者さんが右足を曲げている=右手で右太ももをサポート

・患者さんが左足を曲げている=左手で左太ももをサポート

10.坐骨結節にコンタクトしていない方の手で同側のASISをサポートする。

11.ドロップテーブルをセットし3回ドロップさせる。

パートB

12.パートAで曲げていた足を伸ばし、反対側の足を曲げる。

13.施術者は施術部位と反対側に立つ。

14.(tissue pullを確認)コンタクトハンドで鼠径靭帯上に手のひらが来るようにコンタクトする。

15.コンタクトしていない方の手は曲げている膝を支える。

16.ドロップテーブルをセットし3回ドロップさせる。

*患者さんがうつ伏せの状態の「正常時」は以下になります。

1.うつ伏せ時、どちらか一方の足が短い

ネガティブ ディアフィールドでは、患者さんがうつ伏せ時にどちらか一方の足が短くなっています。脚長差は患者さんの「踵」や「くるぶし」を基準にするといいです。

踵を基準にして行う場合は、片方の足だけ内側に捻っていたり、外側や内側に向いているなどないように、両方の足を施術者が揃えて同条件にしてから検査をするようにしましょう。

2.足を90°に曲げた際、同側の足が短いままになっている。

上の図のように90°曲げた際にうつ伏せ時に短かった足が変わらずに”短いまま”というのがポイントです。

なにかしらの原因で90°まで曲げられない場合は、曲げられるところまでで判断します。その際も、左右同じ条件になるように気をつけます。

3.顔を左右に向けた際、足の長さに変化が見られない。

・顔を左右に向けた際、足の長さに変化が生じた場合はサービカルシンドロームやエックスシンドロームを疑う必要があります。

4.トリガーポイントの確認をする。

(同側)

・膝関節の内側(半膜様筋と半腱様筋の停止)

・PSIS

・坐骨結節

・恥骨弓

(対側)

・胸椎2〜7番目の肋椎関節

上記の箇所に軽く圧をかけた際、痛みを感じるか確認する。

トリガーポイントに痛みがあったら次のステップ。

パートA

5.患者さんに仰向けに寝てもらう。

6.仰向けの状態で、ネガティブ ディアフィールドに該当する(うつ伏せ時に短い方の足)を曲げる。

・ネガティブ ディアフィールド(右)=右足を曲げる

・ネガティブ ディアフィールド(左)=左足を曲げる

パートAは患者さんが仰向けの状態でスタートします。

そして、ネガティブ ディアフィールド(右)の場合は右足を、ネガティブ ディアフィールド(左)の場合は左足を曲げます。膝の痛みで曲げられない場合は、曲げられるところまでで問題ありません。その際はコンタクトハンドの位置に気をつけます。

7.ドロップを「LP」にセットする。

8.施術者は施術部位と同側に立つ。

ネガティブ ディアフィールドが右足に出た場合、施術者は上の図のように患者さんの左側に立つようにします。反対にネガティブ ディアフィールドが左足に出た場合は右側に立つようにします。

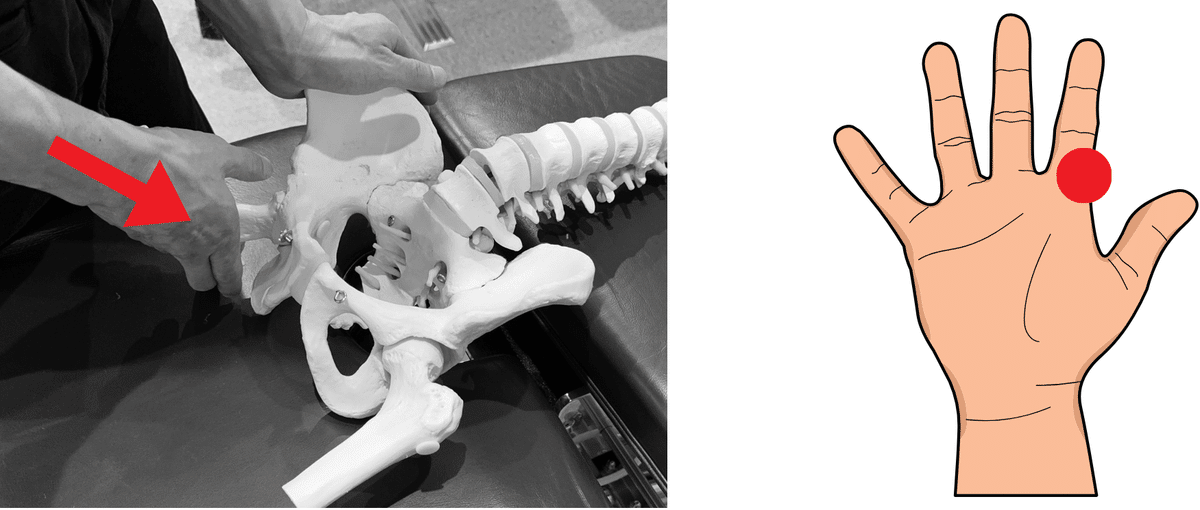

9.(tissue pullを確認)コンタクトハンドで太ももをサポートするように坐骨結節にコンタクトする。

・患者さんが右足を曲げている=右手で右太ももをサポート

・患者さんが左足を曲げている=左手で左太ももをサポート

患者さんに仰向け&右膝を曲げての状態になってもらい、右側の坐骨結節を右手の赤丸(第2指)で太ももをサポートするようにセットします。

(左-Dを施術する場合は逆になるので注意が必要です。)

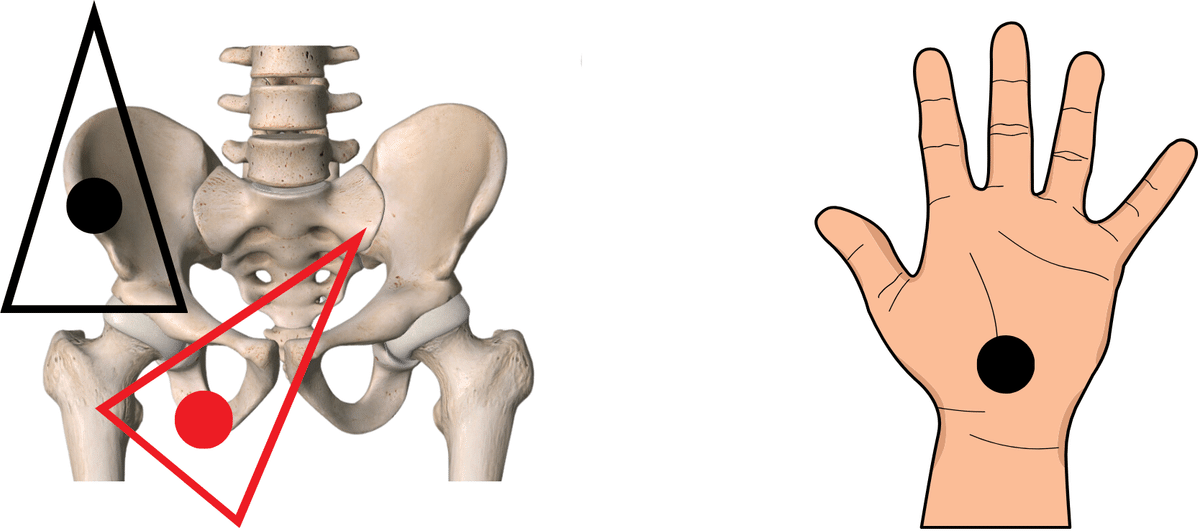

10.坐骨結節にコンタクトしていない方の手で同側のASISをサポートする。

・左手の黒丸(Capitate)で骨盤の黒丸(右ASIS)をサポートするようにコンタクトします。

(左-Dを施術する場合は逆になるので注意が必要です。)

11.ドロップテーブルをセットし3回ドロップさせる。

・矢印の方向にテンションをかけながら3回ドロップします。1〜3回と施術している間にテンションが変わらないように注意が必要です。

この次はパートBに移行していきます。