(33)日劇出演と映画デビュー/あきれたぼういず活動記

(前回のあらすじ)

ロッパが東宝映画撮影所であきれたぼういずを見かけたのをきっかけに、1939(昭和14)年1月の有楽座公演に出演した四人。念願の丸の内進出を果たした。

※あきれたぼういずの基礎情報は(1)を!

【丸の内進出②・日本劇場】

さらに1月25日からは、掛け持ちで日本劇場に出演。

日本劇場、通称「日劇」は昭和8年に丸の内に完成した4000人収容の大劇場である。

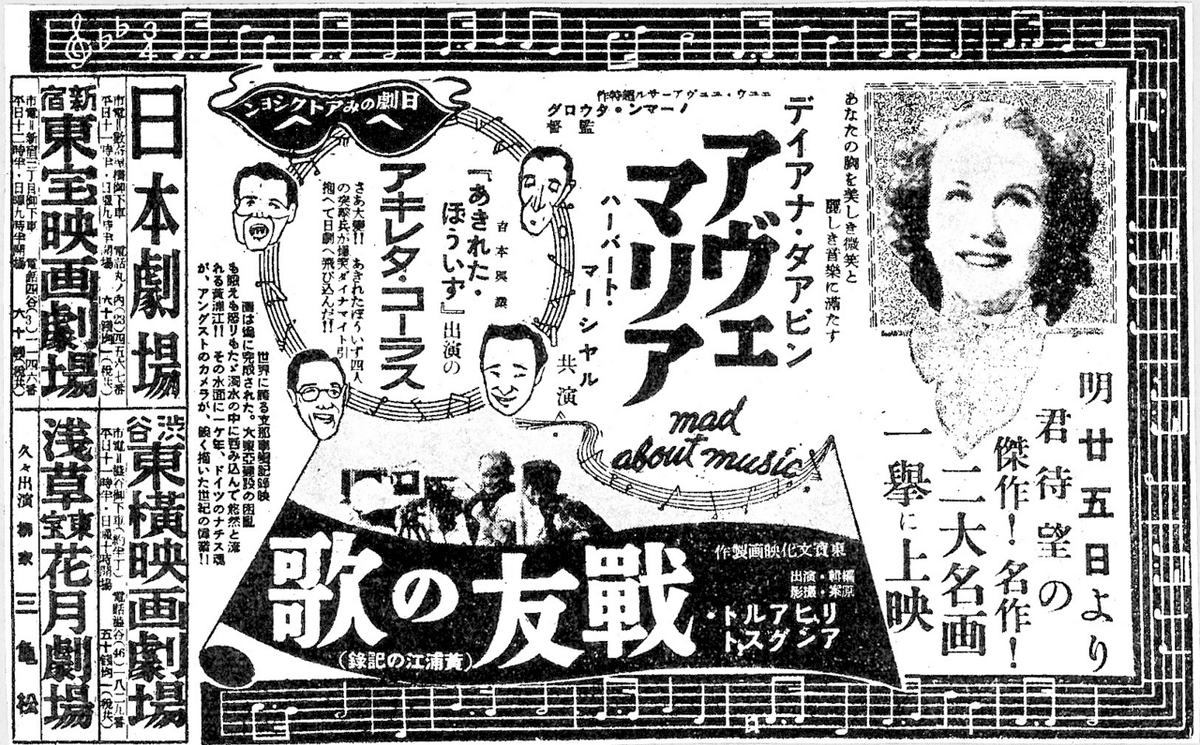

こちらは映画がディアナ・ダービン主演「アヴェ・マリア」と戦争記録もの「戦友の歌」二本立、そしてアトラクションが「あきれたぼういず」というプログラム。

開場を待つ客の列が劇場の周りを三回り半も取り巻いたという伝説が残っている。

楽屋に入れず困ったらしい。

日劇の広告には、演目は「あきれた・こうらす」とある。

内容について詳しい資料は見つけられなかったが、日劇出演前の座談会にて川田は

川田 いや僕は、今迄にウケた我々の十八番物を持って演たいと思う

と話している。

また、益田はのちの座談会で当時のステージの様子をこう回想している。

益田 それはディアナ・ダービンの「オーケストラの少女」と、「あきれたぼういず」と、たったこれだけなんだ。「あきれたぼういず」はカーテン前で、バックも何もないんだよ。大きいサキソフォンを描いたのを上から下げてね。

シンプルなセットと十八番物のネタだけの実力勝負で、日劇の伝説となるほどの人気を呼んだとなると、これほど格好いいことはない。

京都や名古屋で公演した際には、その客の反応の違いに苦戦した彼らだが、丸の内と浅草の客層の違いについても語っている。

川田 浅草の客は、客と舞台との間に溝がない。一緒にとけ込んで楽しんでくれる

芝 丸の内の客は客としての矜(ほこり)を崩さない。洒落や、新しいギャグは、よく解ってくれるが、浅草の客のように、舞台と一体になって来るものはない。

川田 それだけに、演りよい点もある。

坊屋 それはある。先日(このあいだ)日比谷の公会堂で演った時も、そう思った。

坊屋 浅草の客は愛情はあるが、恐いよ

芝 しかし、喜んでくれると感じがいいな、腹から大声で笑ってくれるあのお客の口の中へ、あんころもちでも投げ込んでやりたい。

【映画初出演】

そして、この丸の内進出と並行して、12月2日には都新聞に「映画初出演」が報じられている。

アキレタボーイズ、東宝京都の「ロッパの彦左衛門」に映画初出演

先述の12月1日『古川ロッパ昭和日記』で砧の東宝スタジオでプレスコをしていたのは、この映画のものだろう。(前回note参照)

公開時の正式タイトルは『ロッパの大久保彦左衛門』で、古川ロッパ主演の音楽喜劇映画だ。

年が明けて1939(昭和14)年1月の正月映画として封切られた。

フィルムも現存しており、名画座やCS系のテレビなどでチャンスがあればお目にかかれるはずだ。

ギターを三味線に持ち替えてあきれたの四人が登場している。

【幻の映画出演】

ここで、あきれたぼういずの「映画初出演」について、少し補足を。

都新聞にも報じられたように、『ロッパの大久保彦左衛門』はあきれたぼういずの初出演映画ということになっている。

ところが、のちに雑誌の座談会記事の中で、川田はこれとは別の「映画初出演」の話をしている。

記者 川田さんは最初は何んだったの?

川田 いちばん初めはインチキ会社で撮って凄い話があるのです。

金語楼 これが更に売れない写真で・・・・。

川田 吉本から二人が行って一晩で撮っちゃった。

川田と柳家金語楼、二人が酒場で取っ組み合いの喧嘩をするシーンを撮ったという。「坊屋三郎、喜頓なんか脇役でみんな出た」とも語っているので、芝利英も含めあきれたぼういず全員で出たのだろう。

さらに、吉本の舞台に共に出ていた姫宮接子も出演したという。

ということは、姫宮がムーラン・ルージュから移籍して吉本ショウに出ていた時期、つまり1937(昭和12)年12月〜1938(昭和13)年上半期あたりということになる。

『ロッパの大久保彦左衛門』より早い。

ただし、出演はこれが最初でも、公開されたのはずっと後になってからで、しかも全国では公開しなかったらしい。

記者 一般公開したのですか。

川田 ミルク・ブラザースになって映画を何回か撮った。それで神戸の変な小屋にかかった。川田金語楼出演というので出ました。あれを写してから八年くらい経ってやっておりました。

川田 いよいよ映画ができた。ところがこれがひどい写真です。映画に出たというので喜んだのだが、いまの話じゃないが、都会へは出ない。

とはいえ、かなり気になるこの映画、なんとか特定してみたいものだ。

放談会の最後にはこの話題がもう一度持ち上がり、少しばかり手がかりも出てくる。

記者 さっき金語楼さんと川田さんが撮られた池袋というのは何なんですか。

金語楼 撮影所なんです。

川田 不二映画の跡でしょう。

記者 豊島園じゃないですか。

川田 なんでも寂しいとこだったなあ。

記者 監督は誰です?

川田 誰だったかなあ、日比谷でムッソリーニ劇なんかやった・・・・・・

金語楼 あれは監督じゃなかった。星君じゃないか。

川田 星なんとかいったかなあ

記者 保瀬薫じゃないですか。

川田 そうそう。あれが監督した。それで移動撮影なんかもやった。眉毛なんかが変になっちゃったなあ。入場料がその頃一般は五十銭。

記者の名前が記載されていないが、ずいぶんこの業界に詳しい人物のようだ。

映画を監督したという保瀬薫は元々は役者で、大正から昭和初期の舞台、映画に出演している。

あきれたぼういずが出演した映画を撮影したと思われる時期には、「岩谷サウンド電気研究所」の支配人をしている。(『文化映画』1938年10月号「全国映画機械製作販売者住所録」の中の「岩谷サウンド電気研究所」支配人に保瀬薫の名前がある。)

岩谷サウンド電気研究所は京橋の会社で、映画の録音やレコード製作等を引き受けていたようだ。

この会社が製作に関わった映画を調べていけば、この初出演作にもたどり着けるだろうか。

▶︎「映画界懐古放談会」/『新映画』1948年11月号(国会図書館デジタルコレクション)

【参考文献】

『キートンの人生楽屋ばなし』益田喜頓/北海道新聞社/1990

『キートンの浅草ばなし』益田喜頓/読売新聞社/1986

『これはマジメな喜劇でス』坊屋三郎/博美舘出版/1990

「あきれたぼーいず座談会」/『映画情報』1939年新年号/国際情報社

「呆れたボーイズ・春に酔えば」/『モダン日本』1939年5月号/モダン日本社

「座談会・オリジナル“あきれたぼういず”の想い出」益田喜頓・坊屋三郎・野口久光・上山敬三/LPレコード「珍カルメン・オリジナルあきれたぼういず」/ビクター音楽産業株式会社/1964

「映画界懐古放談会」柳家金語楼・川田義雄・岡村文子/『新映画』1948年11月号/新映画社

『文化映画』1938年10月号/文化映画協会

『映写技術』1939年1月号/映写技術協会

「都新聞」/都新聞社

(次回9/24更新予定)後楽園球場が湧く!