【完全版】はじめての海外登壇、はじめての英語セッション【AWS Community Day Taiwan登壇ログ】 #BuilderCards #jawsugchiba

TL;DR

以下の記事の続編として、登壇とその前後に至るエトセトラをば

登壇の内容

概要

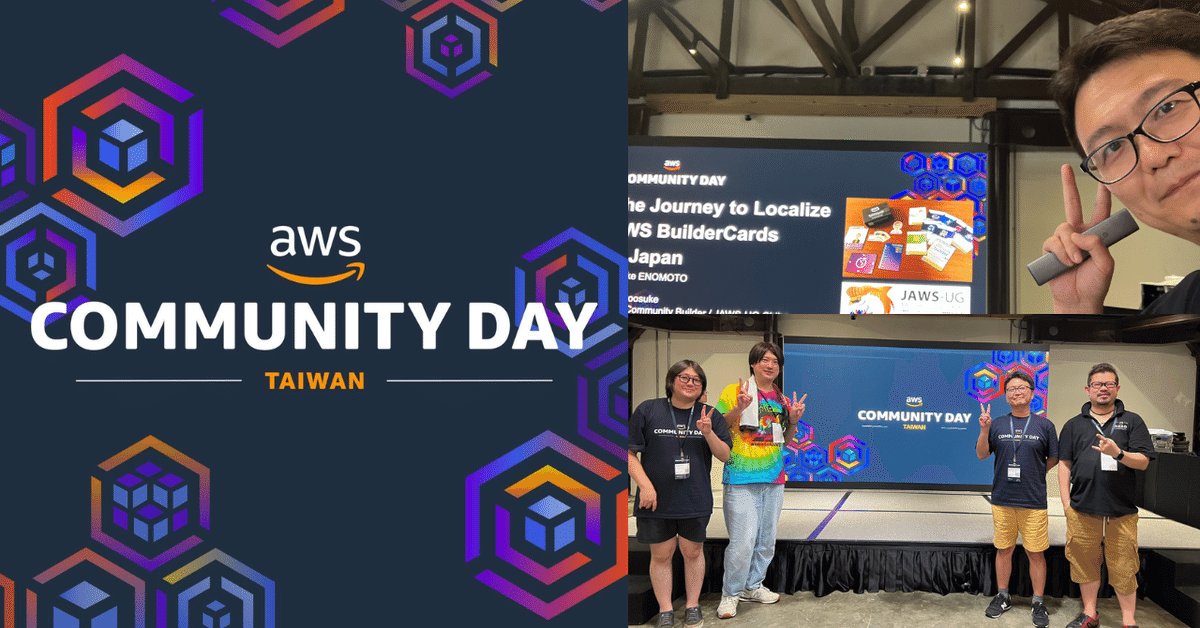

「The journey to localize AWS BuilderCards in Japan」というタイトルで、AWS Community Day Taiwanという、台湾のAWSユーザーコミュニティが主催したカンファレンスで登壇しました。

登壇の内容は、AWS BuilderCardsという、カードゲーム形式のコミュニケーションツールの、日本語版開発に携わった経験を話してきました。単に日本語版を開発したプロセスを話しただけではなく、カードゲームを通じたAWSの学習体験を向上させるために、日本語版開発チームで取り組んだことにフォーカスして、話してきました。

AWS BuilderCardsとは

一言でいうと、カードゲーム(ベースとなったボードゲームがあるらしい。名前忘れた)です。でも、私達開発陣は、これを単なるカードゲームではなく、コミュニケーションツールと考えています。どういうことかというと、仕事仲間や友人たちとこのゲームを通じてAWSのアーキテクチャーについて議論をしてもらい、AWSのWell-Architectedの理解を深めてもらうためのツールであると、私たちは考えています。

BuilderCardsの原作は、ドイツのAWSでゲーム分野のSA(ソリューションアーキテクト)を担当されている、Davidが開発しました。2022年ごろのAWS re:Inventで配布したのがはじまりだった、と聞いています。ここらへんの詳しい話は、AWSさんのページで公開されている(英語です)ので、そちらをご参照ください。

また、ともに日本語版の開発に携わった山口さんが、AWSさんに寄稿されたブログもあります。なぜ日本語版を開発したか、という話は、こちらを参照ください。

BuilderCards日本語版のアセット(ユーザーガイド、プレイマット)を、JAWS-UGのGitHubで公開しております。

AWS Community Day とは

AWS Community Dayは、AWSのユーザーコミュニティが主催するカンファレンスで、世界各国で開催されています。フォーマットはAWSが提供していますが、カンファレンスの企画やコンテンツは、コミュニティ主導で行われるのが、AWS Summitとの大きな違いだと、個人的に考えます。日本ではJAWS DAYSというカンファレンスが毎年開催されていますが、これが日本でいうところのAWS Community Dayとニアリーイコールかなと(以上異論は認める)

AWS Community Day イベントはコミュニティ主導のカンファレンスで、イベントのロジスティクスやコンテンツはコミュニティリーダーによって企画、調達、提供されます。世界中のAWSエキスパートユーザーや業界リーダーによる技術的なディスカッション、ワークショップ、ハンズオンラボが行われます。Community Day イベントは、ピアツーピアの学習体験を提供し、開発者が好む方法で AWS の知識を習得できる場を提供します。多くの点で 「コミュニティによるコミュニティのための 」イベントです。

①認知

どこで知ったのか

まず、この台湾のイベントをどうやって知ったかという話をします。6月のAWS Summit Japan翌日に、AWS Community Leader Summitという、AWSユーザーコミュニティーに貢献しているAWS Hero, AWS Community Builder, AWS User Group Leaderに参加者を限定したカンファレンスが開催されました。

【補足】AWSのユーザーコミュニティープログラムについて

AWS Hero, AWS Community Builder, AWS User Group Leaderがそれぞれ何ぞや?という方は、以下にリンクした、AWS Community Manager 沼口さんのスライドを参照ください。

台湾UG Leaderのプレゼン

このカンファレンスは、都内で開催されたのですが、日本国内に限らず、東アジアの国と地域、具体的には韓国、中国、台湾、香港から、AWS Summitと合わせて参加されたメンバーも多数いらっしゃいました。

カンファレンスの中で、各国のAWSユーザーコミュニティーの紹介コーナーがあり、台湾から参加されたリーダーから、今回私が登壇したAWS Community Day Taiwanの話がありました。

以下は当時のプレゼンから。スピーチしていたAmyが、この度私が登壇させて頂いた、AWS Community Day Taiwanの運営メンバーでもありました。

CDK Squadとか色々やられてるの参考になるな👀#AWSCommunity #AWSCommunityBuilder #AWSHERO #jawsug #AWSStartup #AWSAmplifyJP #KRUG pic.twitter.com/Lkwpj49B4Y

— Abetaku(アベタク) (@east_takumi) June 22, 2024

②CfP応募

なぜ応募したのか

応募の動機は大きく2つありますが、しょうもないものです。

一つは「お、いっちょやってみっか」と思ったこと。

もう一つは妻に話してみたら、「いいんじゃない、応募してみなよ」って言ってもらったことです。

筆者にとっては、特に後者が大事です。というのも、私は子供がまだ小さい(当時2歳)で、もしCfPが通って登壇となると、数日台湾へ出かけることになって、ワンオペをお願いすることになるからです。家族の理解は大事。

応募した内容

実は2つ応募しました。そして、同時期にCfPがオープンされていた、JAWS Pankration 2024にも、同じ内容を応募しました。結果は言わずもがなですが、BuilderCardsネタが台湾で採択されました。BuilderCardsネタは、今年幕張メッセで開催された、AWS Summit Japanで、JAWS-UG千葉支部として登壇した実績があったので、当時の登壇内容をベースに、登壇の概要を作成し、CfPに盛り込みました。

※ 詳しい応募内容は、この記事の後半に載せます。

③採択

採択の連絡

私の場合、応募したのが2024/7/3で、採択の連絡が来たのが2024/7/23でした。3週間くらいですね。着信したのが夜中で、たぶん翌朝に気付いたんだと思いますが、まずは家族に報告しました。妻も喜んでくれました。

なぜ採択されたのか

自分のCfPがなぜ採択されたか、あるいはなぜリジェクトされたのか、カンファレンスからの運営から詳しいフィードバックはありませんでした。ここらへんは気になる人が多いと思いますが、他のカンファレンスでもフィードバックは来ないので、あまり深く考えすぎないほうがいいかもね、とも思います。ただ、自分自身もカンファレンスを運営したり、友人の中にカンファレンスを運営する人間もいて、彼らとの会話を通じた私見になりますが、採択される要素は大きく2点あると思います。

要素1:登壇の概要がカンファレンスのテーマに沿っているか

どのカンファレンスでも必ず、「テーマ」が設定されます。テーマは同じカンファレンスでも年によって変わりますが、そのときどきの運営がカンファレンスに掛ける思い、そして参加者へのメッセージが込められています。まずはこのテーマに自分の登壇内容が寄り添っているか、を考える必要があります。

要素2:オーディエンスを意識できているか

カンファレンスに参加するオーディエンスは、ある程度セグメント化されています。こうしたセグメントを意識できているか。具体的には、セグメントに対してどういうメッセージを発したいのか、Takeaway(登壇を通じてオーディエンスが得られるもの)は何か、を考え抜く必要があります。

参考資料

こんなnoteもあったことを思い出しました。こちらは大変参考になると思います。

④登壇資料を作成する

戦略を立てる

さて、登壇が決まってから、当日まで2ヶ月あります。後から振り返ると、長いようで短い時間でした。登壇資料を作成するにあたり、私がどんな手順を踏んで準備を進めたのか、を書いてみようと思います。

まず、自分のセッションをどのような形にするか、戦略を立てることにしました。今回は、2024年6月に幕張メッセで開催された、AWS Summit Japanにおいて登壇した時の資料をベースに、英語で再構成しよう、という、大まかな戦略は、応募時点で考えていました。

更に考慮しなければならなかった点は大きく2点。

自分のセッション時間は40分。

トークスクリプトと投影資料は英語で用意する

1点目のセッション時間については、40分まるまるスピーチするのではなく、QAの時間だったり、慣れない英語のスピーチであることを考慮したり、バッファだったり、諸々考慮した結果、スピーチを30分程度のボリュームにすることを決定しました。2点目については、まずは日本語で詳細なアウトラインを作成し、これをベースに英語のトークスクリプトを作成、投影資料は最後につくるという戦略を立てました。

アウトラインを作成する

ざっくりと戦略を立てたので、トークスクリプトの作成に着手します。まずは先に述べた通り、AWS Summit Japanの登壇資料をベースに、日本語のアウトラインを作成しました。

アウトラインの第1版がこちら。これがそのまま当日話したトークスクリプトにはならなかった点だけ、ご留意ください。

英語のアウトラインを作成する

日本語のアウトラインを作成すると、ここから本格的に英語のトークスクリプトを作成する作業に移りました。まずは日本語のアウトラインを英語へ翻訳することにしました。私は英語は仕事でも使っており、特に英作文を作成するのは苦に思わない人ですが、それでも3〜40分間ずっと英語を話すような状況にいたことはありません。また日本語→英語へ翻訳する作業は、それなりに時間と体力を使う仕事でもあります。特に、いわゆる「てにをは」だったり、細かいニュアンスにピッタリ嵌る単語を見つけるような、細々した「枝葉の」作業に時間を使うよりも、より「幹」にあたる、オーディエンスに刺さる文章を考える方に時間を使いたい、という思いがありました。

そこで日本語から英語への翻訳はChatGPTに任せることにしました。使用したモデルはGPT-4oです。モデルを選択した理由は、当時一番新しいモデルだったから採用した、くらいの話で、深い理由はありません。

こちらは日本語のアウトライン第1版を英語に翻訳したものです。これをベースに、トークスクリプトを作成することにしました。

トークスクリプトを作成する

さて、ここまでで、英語のトークスクリプトのアウトラインが出来ました。これをインプットに、トークスクリプト本体の作成に取り掛かります。スクリプト作成の場面でも、GPT-4oをだいぶ活用させてもらいました。

スピーチの練習と課題点

こうして、生成AIによって作成されたトークスクリプトを使用して、スピーチの練習をしてみました。練習で重視したことは大きく2点ありました。

観点1. 時間を計測する。スクリプトを声に出して読んでみる。最後まで読んでどれくらいの時間がかかったかを計測する

観点2. 英語の難易度。スクリプト中に読みにくくてひっかかる単語はないか。英単語の語彙力は中高生並みなので、難しい単語がないか

一番最初に作成したトークスクリプトは、アウトラインに忠実に、事実を羅列してくれたんですが、いくつか課題も見えてきました。

課題1. スクリプトの長さ

課題2. エモさ

課題3. アイスブレイクなどの「ツカミ」

ここからは、どんな課題があって、それをどうやって(GPT-4oと一緒に)解決していったか、という話をします。

課題1. スクリプトの長さ

これは単純にスクリプトが短すぎた、という話です。ゆっくり目に読んで、10分くらいで終わってしまう内容でした。前述の通り、私のセッションは40分の枠があり、スピーチはせめて30分くらいのボリュームは欲しいところです。

ここで私は、アウトラインが短すぎると考え、ここから見直すことにしました。具体的に見直した内容は、残りの課題につながる話もあるので、そちらで書いてみようと思います。

課題2. エモさ

せっかく登壇するからには、そしてせっかく私のセッションを聴いてくださったオーディエンスに何か学びや気付きを得てほしい。そう考えるのは登壇者として基本の「き」だと考えます。トークスクリプト全体をもうちょっとエモくして、オーディエンスの関心を引き寄せることも大事。そう考えていた矢先に、とてもいいニュースを見かけました。

そうです。真田広之さんが、『SHOGUN』でエミー賞の最優秀主演賞を受賞したニュースです。このニュースと彼のスピーチを聞いたとき、心の底から湧き上がるほどに感動したことを覚えています。たぶん半泣きしてたと思います。

そして同時に、「これって、コミュニティー活動にも当てはまるんじゃね?」ということを思いました。そのスピーチの内容がこちら(一部抜粋)

It was an East meets West dream project with respect. And "Shogun" taught me that when people work together, we can make miracle, we can create a better future together.

『SHOGUN』は、東洋と西洋がお互いに敬意を払いながら進めた、夢のプロジェクトでした。そして『SHOGUN』は、人々が力を合わせれば、奇跡を起こすことを、そして、より良い未来をともに創ることができるということを、教えてくれました。

私達のコミュニティー活動は、参加者のGive and Takeで成立しています。参加者ひとりひとりが力を合わせ、成長し、そこで得た経験を所属企業や社会に還元することで、より良い未来を創ることを目指している。まさに真田広之さんのスピーチと一緒だな、と感じました。私は関西人なので「おんなじやん」と思った、と書くほうが、より正確でしょうか。

特に、このBuilderCards日本語版開発プロジェクトは、日本のコミュニティーメンバーと、ドイツに居る原作者が力を合わせた、まさに「East meets West dream project with respect」でした。これを使わない手はないな、と考えました。

課題3. アイスブレイクなどの「ツカミ」

私も何度か英語ネイティブの方のセッションを、色々なカンファレンスで聴講したことがあるのですが、毎度聴いてて思ったのは、「やっぱりツカミが上手いな〜」ということでした。セッションの冒頭2〜3分くらいは、アイスブレイクを入れようと考えました。最終的にアイスブレイクのネタは2個入れました。

最初に入れたアイスブレイクは、当日カンファレンスが開催された会場について。

会場となったPOPOP Taipeiは、中国語名では「瓶蓋工廠台北製造所」と書きます。漢字からなんとなく想像がつくかもしれませんが、元々は日本の統治下にあった1940年代に、酒瓶の蓋を製造する工場として建設されました。その後、近年になってリノベーションされ、工芸品のショーケースだったり、スタートアップのハブに使われている場所だそうです。この由来を知り、台湾と日本の縁を感じた私が、この話をアイスブレイクに盛り込まない手はありませんでした。

次に入れたアイスブレイクは、この写真

ららぽーとやん、ココ pic.twitter.com/hRTsFYNqPi

— Kosuk𝕏 | AWS Community Builder (@coosuke) September 28, 2024

会場は、MRT・台鐵・高鉄の「南港(Nangang)」という駅から歩いて数分に位置していて、宿も同じ駅の真上にあるホテルに宿泊しました。この写真は同じ駅にあるショッピングモールで撮影したものです。日系のチェーン店がとっても多かったです。ここに限らず、台北市内のショッピングモールには、日系のお店が多い印象でした。これをアイスブレイクに使おうと思って、カンファレンス当日に資料に追加しました。ちなみに「南港」という地名も、関西出身で大阪に住んだこともある筆者にとっては、とても馴染みのある地名であることを付け加えておきます。

スライドを作成する

上述の課題を潰しながら、

プロンプトを見直し

↓

GPT-4oでトークスクリプトを生成

↓

トークスクリプトを読んで、細かい言い回しなどを手入力で修正

↓

加筆修正したい場合はプロンプトを見直し(一番上に戻る)

を繰り返して、トークスクリプトが99%くらい完成した段階で、スライドの作成に着手しました。スライドを作成する生成AIはあるそうですが、今回はGoogle Slideで作成しました。というのも、AWS Community Dayのスライドテンプレートが、グローバルのAWS Group Leadersのコミュニティーで展開されていたため、それを使いたかったために、スライドはマニュアルで作成しました。トークスクリプトがほぼ完成していた状態だったので、スライドの作成はそんなに時間はかかりませんでした。

⑤登壇の準備をする

トークスクリプトと投影資料がほぼ完成しましたので、登壇の準備に取り掛かります。当日登壇する時に何を用意するか、です。

ノートパソコン:投影資料を保管。投影資料はオフラインでも使用可能に

USB-CとHDMIのアダプター:筆者のノートパソコンはMacbookで、会場のモニターはHDMIでした。よってアダプターが必要。普段仕事用に持ち歩いているものを用意

スマートフォン:手持ちのiPhoneにトークスクリプト(Googleドキュメント)をオフライン使用可能の状態にし、カンペとして使用できるように

BuilderCards日本語版を持っていくのは諦める。理由はLCCの重量制限。

会場にWi-Fiがあるのと、当日セッションマスターからポインターを借りることが出来ました。

⑥渡航の準備をする

そんなこんなで資料を準備していたら、あっという間にカンファレンスの日程が近づいてきました。渡航の準備をしなければなりません。

荷物の準備

まずは台湾へ渡航する準備ですね。最低限必要な荷物はこれくらいですね

パスポート

多少の現金

クレジットカード

ノートパソコン

スマートフォン

充電器

モバイルバッテリー

着替え

身の回りの小物(髭剃り、メガネケース、歯磨き、洗顔、化粧品など)

荷物を極力少なくしようということで、カバンはThe North FaceのBC Fuse Box II+貴重品をいれるショルダーバッグにしました。

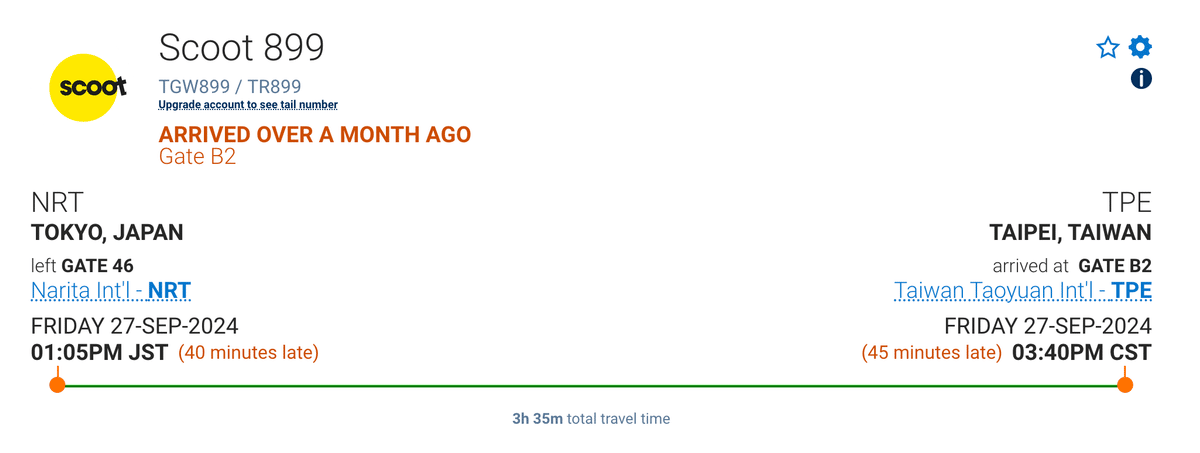

フライトと宿の準備

フライトは往復ともLCCにしました。選定理由は値段と台北までは3時間くらいのフライトで着くので、フルキャリアで無くてもいいかなというところで。行きはSCOOTで帰りがタイガーエア台湾でした。往復どちらかに寄せたかった(できればKrisfryerのマイルが貯まるSCOOTで)のですが、帰りのSCOOTフライトが早朝だったので、こうなりました。

宿は、上述した通りですが、カンファレンスの運営が手配してくれた宿にしました。

入国時に提出する書類の準備

台湾は、入国時に入国カードの提出が必須です。入国カードはオンラインで提出も出来ますので、私は行きのフライトに搭乗する直前の成田で提出完了しました。

ビザは、日本のパスポートを所持している方は、90日以内までの滞在であれば、ノービザで入国できます。

台湾は、ラッキーランドというキャンペーンを開催しています。台湾の空港に到着したら、くじのようなゲームで、当選したら5,000台湾元(日本円で20,000円ちょっと)がもらえます。こちらに参加するには、前日までに参加登録が必要。

観光情報の仕入れ

筆者にとって人生初の台湾訪問だったので、有識者の皆様に観光情報、特にローカルの美味しいお店やお土産の情報を仕入れようと考えました。SNSの投稿にコメントしてくださった皆様、本当にありがとうございました。

閑話休題

ここまで読んで頂いた皆様、ありがとうございます。随分と長いブログになってしまいましたが、ようやく折り返し地点まで来ました。ココからは伏線回収…ではなく、ふりかえりをしてみたいと思います。

渡航〜観光のふりかえり

フライト

SCOOT、タイガーエア台湾、どちらも台湾へ行く程度の、短時間の国際線フライトでは、これで十分かなと思いました。往復3−4時間くらい

ただし、行きも帰りも、搭乗前から遅延しました。これは正直萎えました。特に帰りが出発2時間ほど遅延して、帰宅が深夜になりました。

SCOOTでKrisfryerのマイルを貯められるのですが、今回はなぜか貯めることが出来ませんでした。SCOOTのヘルプデスクに問い合わせたけれども、返答が遅い上に、なんか時間切れとかでやり取りをブチッと切られてしまいました。今回はOTAでフライトを手配したけど、今後は航空会社のサイトから手配するようにしよう…。

台湾入国

オンラインの入国カードは、フライト搭乗前に提出できたのは楽でした。

オンラインの入国カード提出で、入国審査が早くなるわけではありません(それはそう)

到着遅延して、更に入国ラッシュの時間と重なったのか、入国審査の待ち行列がすごかった。飛行機が到着してから、入国審査を通過するまで、丸々1時間かかってしまいました。

ラッキーランドは外れてしまいました。残念。お小遣い少なめで行ったので、結構アテにしていたところだったのですが…

宿

宿は手配してくれたところが大当たりでした。カンファレンス会場に近いし、MRTの駅前でどっか出かけるのにとても便利でした。

観光

実は観光する時間が十分に取れませんでした。2泊3日で台北に滞在したのですが、真ん中の1日はカンファレンス当日でしたので、ちゃんと観光したのは初日の夕方〜夜くらいでした。

初日の夜は、松山まで移動して、饒河街觀光夜市で屋台飯とか麺線食べて、ビール飲んだくらい。

SNSで、台北旅行の先輩方に、飲食店とかお土産も色々教えてくださったのですが、胡椒餅以外は行けず(時間がなかった)、買えず(空港で見つけたけどカバンの空きが無く断念)、でした。これは近々また台北に行って、リベンジしたいですね。

https://serai.jp/tour/34264

会場にハンバーガーの出店が来ていて、登壇が終わってから昼飯を食べました。これも美味しかった。

ヤリキッタ…ので、我慢していた昼メシをいただきながら、キャンプ地で脱力してます#awscdtw #jawsugchiba #jawsug pic.twitter.com/cC5r6HLI7I

— Kosuk𝕏 | AWS Community Builder (@coosuke) September 28, 2024

帰りの空港で待ち時間の間に食べた、遅めの昼飯。これ食べてて正解でした。夕飯食べたのは地元に帰ってきた23時過ぎだったので…。

プライオリティパスを発動したら、ケーキがついてきて、デフォルトでマンゴープリンとハーゲンダッツもついてきて。 pic.twitter.com/COQLMPjyLj

— Kosuk𝕏 | AWS Community Builder (@coosuke) September 29, 2024

装備

荷物は過不足なかったと思います。

BC Fuse Box IIは行きの時点でパンパンでした。大きめのトートバッグを忍ばせて行ったのですが、結果としてこの選択が正解でした。

BC Fuse Box IIは1−2泊の国内出張だとなんとかなりそうですが、Swagとかお土産で帰りの荷物が多くなる海外旅行の場合は、やはり最低でも機内持ち込みサイズのスーツケースが一個欲しいですね。

言い換えると、BC Fuse Box IIの限界を知ったという点では、大きな収穫でした(前向き発言)

お土産いっぱい pic.twitter.com/yIYo1QWCII

— Kosuk𝕏 | AWS Community Builder (@coosuke) September 28, 2024

登壇のふりかえり

登壇準備のふりかえり

BuilderCardsを日本から持っていくのは、重量制限との兼ね合いで諦めていたのですが、サプライズがあって結果オーライでした。これは後述します

カンペをGoogleドキュメントで用意してスマホで見れるようにしたのは正解。登壇の途中でドキュメントが編集モードになって、カーソルがスピーチしていた位置から離れてしまって、戻すのが大変だったのはマイナス。

会場でポインターを借りたのですが、自前のMacBookとは相性が悪かったのか、投影が止まってしまうというちょっとしたアクシデントもありました。スライドを進めるのは、セッションマスターにお願いして、事なきを得ました。ポインターは自前で用意してもいいかもしれない。ただし、人前で登壇する機会は年にそう多くないので、優先度は低めかな。

ポインター、マイク、スマホ(カンペ)と3つ持って喋ったので、手が大変でした。

ある程度想定していたけど、カンペをずっと読みながら話していたので、公式の写真は下向き、あるいはなんか手元を見ている感じが多かったです。40分の長丁場だったとはいえ、全部は無理でも、各スライドのキーとなるメッセージくらいは、覚えておいたほうが良かったかも。

(香港から参加したAWS Community Builderから頂戴した写真より)

手前の2人は、日本から登壇したメンバーです

(公式の写真より)

登壇本番のふりかえり

2個用意したアイスブレイクですが、2個とも完全にスベってしまいました。関西人として勉強し直してきます。

「BuilderCardsを知ってるか?」と聴講者に聞いてみたのですが、手を挙げた人は皆無だったようです。re:Inventに行ったことある人だと知ってるかもしれませんが、行ってない人にとってはそんなもんかもしれません。ここはみうみうの言う通り、伸び代しか無いということで。

参加者の中には BuilderCards 知ってる人いない模様。伸び代しかない

— 三浦一樹 (@miu_crescent) September 28, 2024

#awscmdtw #awsugtw

【やっと本番】俺の登壇を数字でふりかえる

以下に記載する数値は筆者の目測による推計値です。よって正確な数値ではないことをご容赦ください。私のセッションを聴講してくださった人数と、更にいくつかの指標を加えました。

結果

聴講者数: 30名ほど。途中離脱が2名。

BuilderCardsの配布数: 聴講者+運営スタッフで4〜50セットくらい

QA: 3問

聴講者数について

カンファレンス自体の参加登録数が700名くらい、当日は最大4〜500人くらい集まっていたのかなー、という感覚でした。カンファレンスは、2トラック+1ワークショップ+受付と展示エリアが、それぞれ違う建物で行われていました。私のセッションは午後1時過ぎからだったのですが、別のトラックではGolden Jacket(AWS認定資格全冠取得+所属企業がAWSのパートナー企業である、など諸条件をクリアした人だけが獲得できる、金ピカのジャケット)を獲得した人のセッションが行われたり、ワークショップでは生成AIとSageMakerを使った半日ワークショップが始まったりしていて、私のセッションは英語だったのもあり、聴講者数としてはこんなもんかなと思いました。

BuilderCardsの配布!サプライズ!

サプライズがあったのは、前回の速報版でも書きましたが、BuilderCardsが、私のセッションを聴いてくださった方々へ配布されたことです。どうやらAWSさんから、カンファレンスの運営チームへ、提供があったようです。

配布されたBuilderCardsは、Game Tech Editionで、私の記憶が確かならば、一番古いバージョンですね。

一応、AWS BuilderCards日本語版開発者を自称していますが。オリジナル版(英語版)を手に入れたのは、実は今日が初めてw pic.twitter.com/EAMaRaSQfS

— Kosuk𝕏 | AWS Community Builder (@coosuke) September 28, 2024

QAについて

BuilderCardsを配布して、皆さんで記念撮影をしたところで、40分枠が終わったのですが、その後質問したいという方がいらっしゃって、いくつか話をしました。頂いた質問は3つですが、そのうち2個はBuilderCardsとはあまり関係ない、ミートアップ(コミュニティーが主催する勉強会)のプロモーションをどうやっているか、という質問だったので、本記事では割愛します。

質問:翻訳で苦労したところは何ですか?

回答:ここでは私の過去記事をご紹介致します。

英語版のBuilderCardsを遊んだことがある方は、スターターカードには何かウンチクみたいな英語が書かれているのを、見たことがあると思います。これは実は英語の諺だったり、いわゆるシステム運用あるあるの英語バージョンだったりと、よく読むとちょっとクスリと笑えるジョークであると気が付きました。これらの文章をそのまま日本語に翻訳するのは、面白くないと思い、スターターカードには日本語版としての独自性を出そうと決心しました。ここから、スターターカードの日本語版を模索する日々が始まります。

例えば、英語の諺ですと、それに対応する日本語の諺が存在したりします。この場合は日本語の諺を採用しました。これで大多数は解決したのですが、どうしても日本語へうまく翻訳できないカードが2,3枚残りました。これらについては、真面目に翻訳するのではなく、日本人のITコミュニティーで流行している格言を掘り出して、それをスターターカードに組み込んでもらうように、Davidへお願いしました。

プライスレスなふりかえり(定性)

海外のコミュニティーメンバーとのネットワーキング

オフラインのカンファレンスやミートアップに参加することの醍醐味は、ネットワーキングです。今回の台湾訪問では、本当に多くの出会いがありました。彼らのホスピタリティに感謝です。

AWS 台湾ユーザーグループのメンバーで、カンファレンス運営メンバーの皆様。特にAmyとFrankyには、渡航前から登壇の準備、宿や送迎の手配で、大変お世話になりました。

日本でJAWS-UGが主催する、例えばJAWS DAYSやJAWS FESTAと比較して、運営メンバーは全員若かった(おそらく平均年齢は20代前半)のと、女性の割合が多かった(当日ボランティアもいたと思いますが、半分近くが女性)ように感じました。運営も一部若いな〜という印象は持ちましたが、AmyやRayのようなシニアのメンバーが運営としてサポートしているので、特に問題ない感じでした。

台湾のAWS Hero。Security HeroのRayと、Community HeroのErnestには、会場で大変仲良くして頂きました。

韓国と香港から参加、登壇された皆様。会場と打ち上げで、たくさん語り合うことが出来ました。

そして忘れちゃいけない、日本から一緒に参加した、吉江さん(@Typhon666_death)、三浦さん(@miu_crescent)、金さん(@lopburny)。お疲れ様でした。

写真振り返ってたけど、AWS Community Day Taiwan 2024 いい思い出しかない。質問くれた方からも丁寧にメールきてた。

— Typhon(テポ)/ShunYoshie✡1118secjaws35 (@Typhon666_death) September 30, 2024

日本から行った4人と、そして台湾の運営メンバーも。レジストは700人くらいといってたかな。

そして、運営が若ぇ!w

w/@miu_crescent @coosuke @lopburny #awscmdtw #awsugtw pic.twitter.com/aRslTMHwKE

東アジアは近い=交流の機運

6月の東京でのイベント、そして今回の台湾でのカンファレンスは、日本・韓国・グレーターチャイナ(中国本土、台湾、香港)の合計5カ国・地域から参加されました※

※) 中国本土から台湾への参加は無かった模様

今回台湾へ行って実感したのは、これら東アジアの国・地域は地理的にはとても近いということ。東京からだと、一番近い韓国(ソウル)で2時間ほど、台湾(台北)が3時間ほど、中国と香港が3〜4時間ほどでしょうか。USだと、例えば西海岸(SF)から4時間だと、おそらく東海岸(NYC)には届かずw、中部まで(シカゴ、ダラス、ヒューストン)あたりですかね。

帰国してから、Ernestとも少しチャットしたのですが、こうした東アジアの国々のAWSユーザーグループと、もっと交流したいなというモチベーションが湧いてきました。

そういえば、11/2〜3の2日間で、韓国でAWS Community Day Seoulが開催されましたね。

また、11/23に、中国のAWSユーザーグループが主催する、『Amarathon』という12時間耐久のオンラインカンファレンスが開催されます。これはJAWS Pankrationをヒントに、中国で初めて開催する、ロングランのオンラインカンファレンスだそうです。

筆者は残念ながら、これらのイベントには参加できませんでしたが、例えばJAWS DAYSに来てもらうとか、来年彼らが開催するCommunity Dayへ日本から参加するとか、出来たらいいなーと考えています(そのためにはBudgetを確保せねばならないですが)

個人的には、台湾を観光する時間が全然足らなかったので、今すぐにでも行きたい気持ちがあるのを、ぐっと我慢している…笑

おわりに

さて、ここまでで13,000文字を超えました。最後まで読んで頂いた皆様、ありがとうございました。

本編はここまでにして、有料エリアでは、おまけの小ネタを紹介しようと思います。

ここから先は

¥ 100

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?