地球沸騰化とは?〜理想と現実から将来を予測する〜

目安時間:4~6分(約3500文字)

最終更新日:2024年5月21日

◼︎本記事の目的

1.地球沸騰化とは

地球沸騰化とは、地球温暖化が進行し、極端な気候変動や環境破壊が引き起こされる状態を指します。

これは、地球の気温が急激に上昇し、地球の気候システムや生態系に深刻な影響を与えることを意味しており、具体的には、異常気象の頻発、海面上昇、生態系の破壊などが含まれます。

2.地球沸騰化と地球温暖化の違いは?

地球温暖化とは、主に人間活動による温室効果ガスの排出増加によって、地球の平均気温が徐々に上昇する現象です。

気候変動全般を指す広義の用語として使用されています。

地球沸騰化とは、地球温暖化が進行し、その影響が極端なレベルに達した状態を示すより強調的な用語です。

温暖化の影響が非常に深刻化し、制御不能な状況となる可能性を示唆しており、よりインパクトと危機感を感じられる用語として使用されています。

3.地球沸騰化によってどんな問題が起きる?

地球温暖化、ひいては地球沸騰化によって地球の環境が変わり、極端な自然現象が頻繁に起こるようになり、それにより、生態系にも影響が及ぶことが想定されております。

◼︎どのような問題が起きると予想されているか

極端な気象現象の頻発:

異常な猛暑、豪雨、洪水、干ばつ、ハリケーン、台風などの頻度と強度が増加します (IRM India Affiliate)。

海面上昇:

氷河の融解と海水の熱膨張により、海面が上昇し、沿岸地域が浸水します。これにより、気候難民が増加します (IRM India Affiliate)。

生態系の破壊:

生物多様性が減少し、多くの種が絶滅の危機に瀕します。これは食物連鎖や生態系サービスに大きな影響を与えます (IRM India Affiliate)。

農業生産への影響:

干ばつや異常気象により農作物の収穫量が減少し、食料不足が発生します (IRM India Affiliate)。

健康リスクの増加:

熱中症、感染症、呼吸器疾患などの健康リスクが増加します (IRM India Affiliate)。

◼︎これらの問題は社会問題につながる

これらの影響により、人間社会の大きな変容を余儀なくされることが想定されております。

4.地球沸騰化に対する日本の取り組みは?

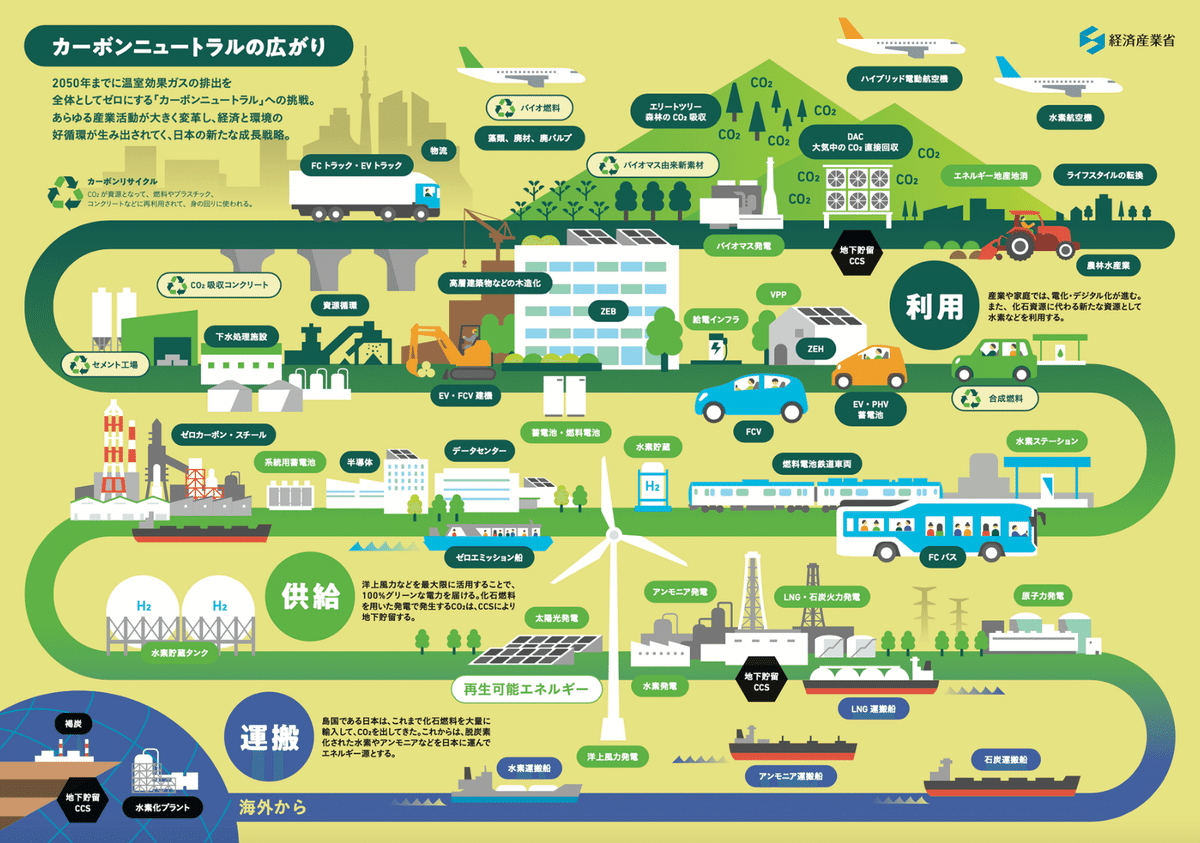

日本(内閣)は、地球沸騰化/温暖化を見据えて、2020年に「2050年カーボンニュートラル」を宣言しました。

◼︎「2050年カーボンニュートラル」とは?

2050年までに人為的な温室効果ガス(GHG)の排出量を実質ゼロにすることを目指す目標のこと。

二酸化炭素(CO2)やその他の温室効果ガスの排出量を大幅に削減し、残りの排出量を森林の再生やカーボンキャプチャー技術などで相殺することで、総排出量をゼロにするというものです。

これを実現するために、経済産業省が中心となり、関係省庁と連携し「2050 年カーボンニュートラルに伴う グリーン成長戦略 」の策定がされました。

◼︎グリーン成長戦略の建て付けとは?

温暖化への対応を、経済成長の制約やコストとする時代は終わり、国際的にも、成長の機会と捉える時代に突入したのである。従来の発想を転換し、積極的に対策を行うことが、産業構造や社会経済の変革をもたらし、次なる大きな成長につながっていく。こうした「経済と環境の好循環」を作っていく産業政策が、グリーン成長戦略である。

https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/ggs/index.html

◼︎グリーン成長戦略の概要

従来の発想を転換し、積極的に対策を行うことが、産業構造や社会経済の変革をもたらし、次なる大きな成長に繋がっていく。こうした「経済と環境の好循環」を作っていく産業政策 = グリーン成長戦略。

国として、可能な限り具体的な見通しを示し、高い目標を掲げて、民間企業が挑戦しやすい環境を作ることが必要である。と示している。

◼︎ここまでを整理✅

ゴール・目標:2050年カーボンニュートラル

👉人為的な温室効果ガス(GHG)の排出量を実質ゼロにする

ゴールに向けた計画:グリーン成長戦略

👉「経済と環境の好循環」を作っていく産業政策

積極的に民間企業が挑戦をしやすい環境を作ることも本計画。

具体的な解決方法:現在進行形。

👉成長が期待される産業(14分野)において、高い目標を設定し、あらゆる政策の総動員を予定している。

重要分野ごとに、①年限を明確化した目標、②研究開発・実証、③規制改革・標準化などの制度整備、④国際連携、などを盛り込んだ「実行計画」を策定し、関係省庁が一体となって、取り組みを行なっている。

5.グリーン成長戦略の肝

グリーン成長戦略の推進には、エネルギーの供給の面でのイノベーションとサプライチェーンの確立が必要だと考えています。

◼︎エネルギー供給面でのイノベーション

なぜエネルギー供給のイノベーションが重要だと考えるのか?

人類が何かしらの活動をするにおいて、その全てに、エネルギーの供給と活用の2つが必要不可欠です。

活用において、高効率化、省力化はもちろん大事で突き詰める必要があります。しかし、エネルギーの活用は供給があって初めて生まれるものです。

つまり、エネルギーの供給にイノベーションを起こすことができるのかが、今後、人類が持続的に活動ができるかの始点となると捉えています。

◼︎サプライチェーンの確立

エネルギー産業のサプライチェーンは複雑で、多岐にわたる要素が絡み合っています。再生可能エネルギー(太陽光、風力、水素など)や伝統的な化石燃料(石油、ガス、石炭)を最も効率よく供給するためのサプライチェーンはその源です。

そこに綻びがあると、エネルギー産業全体非効率につながってしまいます。

また、既存のエネルギーに加え、目下イノベーションが起ころうとしている、水素・アンモニア産業においては、原資を得る方法や輸送方法など、多方面で確立されていない部分があります。

この面において、各企業ごとでの努力だけではなく、全体を俯瞰してグローバル規模でのベストプラクティスを協議し続ける必要があると考えています。

6.我々が出来ることはあるの?

どうしても、地球規模の問題と日々の暮らしを紐づけるのは、非常に難しいと思います。(どうしても、暑いとクーラーをつけてしまったりだとか。。)

日々の生活を制限することが困難な人や状況も多いかと思います。

ただ一方、現在の行いが、次の世代への問題の先送りになる可能性があることを意識しながら、少しずつ行動の変容を起こすことで、地球規模の問題の解決につながると信じています。

1回意識することや 1回行なってみること と、

一度もしないことには、

とても大きな差があると思います。

それぞれできることは置かれている状況によって異なりますし、それを第三者が評価することは難しいですが、少しでも多くの人の意識が変わり1回のアクションから始めることが重要だと信じています。

あとがき

まず、最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。

本記事では、地球沸騰化(温暖化)の問題から始まり、問題に対して、現在日本がどのような取り組みをしているのか。

取り組みの中でどの部分が肝になるのか。(個人的視点)

そして、個人レベルでできることはあるのか?について考えてみました。

アクションに100%完璧な正解はないのではないかと考えていますが、今考えられる中で、良いアクションだと思い行動をすること自体に意味があると思います。

まずは自分なりに、相対的に良いと思えるようなアクションをし続けたいと考えています。良い未来のために。。。

※注意書き

個人的な解釈と事実はできる限り判別できるように記載するよう心がけております。しかし、一人の人間が書いていることもあり、偏った情報や解釈になってしまっていることもあると思います。

私の記事だけを信じるのではなく、その他情報や様々な方の見解に触れていただき、ご自身の考えへと昇華して頂けたら幸いです。

【主な更新履歴】

2024/5/29:初稿