ビジネスプランを作ろう(3)経営環境をみきわめる

独立未満の中小企業診断士(hiro)です。

自分の独立開業に向けてビジネスプランを作ることにした、そのお話の3回目です。前回は企業理念と経営理念について考えてみました。プランニングのステップをまた見ておきます。

自分の能力の棚卸しをして、強みを探る

企業理念、経営理念を立てる

経営環境を分析する

事業のドメインを定義する

長期的な経営ビジョンを策定する

中期的な経営計画に落とし込み、売り上げ、収支計画をつくる

きょうは3つ目、診断士の仕事を取り巻く経営環境を分析してみた話です。

経営環境って何だろう

経営環境とは、自分の事業が置かれている業界の現状といいかえることができます。

縮小していく市場なのか、これから成長する分野なのかは事業を続けていくにあたって重要なポイントとなります。

また、自由な活動の制約となるような規制が新たにできたり、新しい技術が開発されるなど、短い間に業界自体が大きく変わってしまうこともあります。

経営環境をきちんととらえられているかどうかで、変化や課題に直面した時に慌てず大きく構えていられるかどうかや、対処をどのようにするかなど、経営者としての振舞いぶりも違ってくるでしょう。

社会や市場など、自社の外に広がる経営環境をとらえる活動を「外部環境分析」といいます。「内部環境分析」は自社のもつ資源や強み弱みなどを分析する活動を指します。今回は外部環境分析に限って話を進めます。

外部環境分析は、自社の事業が置かれている現状、今後の動向と機会(チャンス)、脅威を確認するとともに、チャンスにおいて自社の強みをどの分野で生かすことができるかを知るためのものです。

「中小企業診断士の仕事」の外部環境分析

私が始めようとしている「企業支援の仕事」が置かれている環境を知るためのワークを、マクロとミクロの両面からやってみました。

マクロ分析とミクロ分析

経営環境を社会全体のレベルでとらえることを「マクロ分析」といいます。また、自社が所属する業界や商圏、顧客や競合の状況など、自分の事業とその周辺レベルの環境を分析し把握することを「ミクロ分析」といいます。

今回は、マクロ分析としてPEST分析を、ミクロ分析にファイブフォースモデルを使ってみることにします。

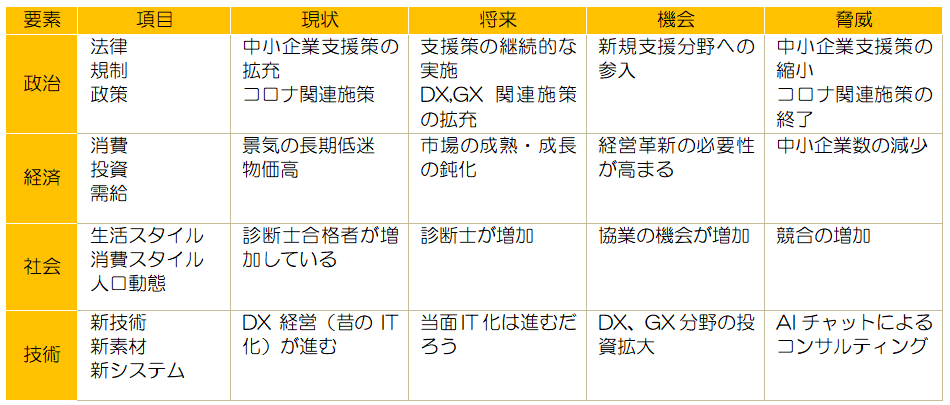

マクロ分析:PEST分析

PEST分析とは、マクロ分析の手法のひとつで、政治 ( Politics )、経済 ( Economy )、社会 ( Society )、技術 ( Technology ) の切り口から分析します。

今回はこの4つの切り口に加えて、「現状」「将来」「機会」「脅威」の視点からも整理してみます。

「機会」と「脅威」の項目は、「現状」から「将来」への変化において想定される、事業上のチャンスと、障害になりそうなことを書いていきます。

ChatGPTのようなまとめや作文が得意なAIがどんどん発達しているので、AIにできないことをいかにやっていくかが重要になりそうです。

ミクロ分析:ファイブフォース分析

ファイブフォース分析は、ミクロ分析の手法のひとつで、自社の収益性をおびやかす、新規参入者の脅威、サプライヤーの交渉力、買い手の交渉力、代替品の脅威、既存企業同士の競争、の5つについて分析します。フォース ( force )とは競争要因のことです。

外部の競争要因は自力で取り除いたり、変えたりできるものではありません。しかし、競争要因を知っておくことで、つぎのようなことを考えて対応することができるようになります。

競争するのかしないのか

勝ち目があるなら競争に勝つためにどこに集中的に資源投下するのか

競争しないならどの分野で市場や収益性を確保するのか

競争要因の影響を緩和する方法はないか

では、診断士の仕事についてこれらの要因を挙げてみることにします。

新規参入者の脅威

業務独占ではないため、だれでもできる。

許認可、設備投資が不要で参入は容易

新規参入数は多くはないが、リレバンに取り組む金融や、コンサルティングを含めた開発を行うITなど、多方面からの参入がある。

独自の商品・サービス・キャラを持っている者は強い。

サプライヤーの交渉力

(診断士は仕入れが基本的に不要なのであまり影響を受けない)

買い手の交渉力

企業はコンサルティングフィーを負担に感じることがある。

公的支援は予算が限られており、発注もその中でなされる。

公的支援の報酬は支援機関が決めており交渉余地がない。

診断士と同様のサービスを提供するものはたくさんいる。

代替品の脅威

チャットAIやウェブサイトで、無料で得られる経営に関する情報が充実してきている。

既存企業同士の競争

コンサル業務を行う士業、診断士はたくさんいる。

独立前に関連分野でのキャリアや経験が多いコンサルも多い。

どの士業も、提供できる情報の量と質を確保するためにインプットに取り組んでおり、そのことをPRしている。

公的支援のパイの大きさは決まっているため、シェアを奪い合う状況にある。

診断士の仕事を取り巻く競争要因をこのように整理しました。

今回のワークを通じてのまとめ

診断士の仕事としては、とっかかりで窓口相談や専門家派遣など公的支援に取り組むことが多いかと思いますが、公的支援だけでは仕事の分量が制約されてしまうため、セミナー、講演、顧問など、公的支援にこだわらない活動範囲を開拓する必要性があると考えました。

また、チャットAIによるアドバイスや他の士業によるコンサルティングなど、経営支援の選択肢が増えてきている中で、face to face のコミュニケーション、現場に赴いての診断助言は一層重要になると思いました。

つぎの記事では、事業として誰に何をどのように提供するのか、事業ドメインを考えることにします。

じゃまた!