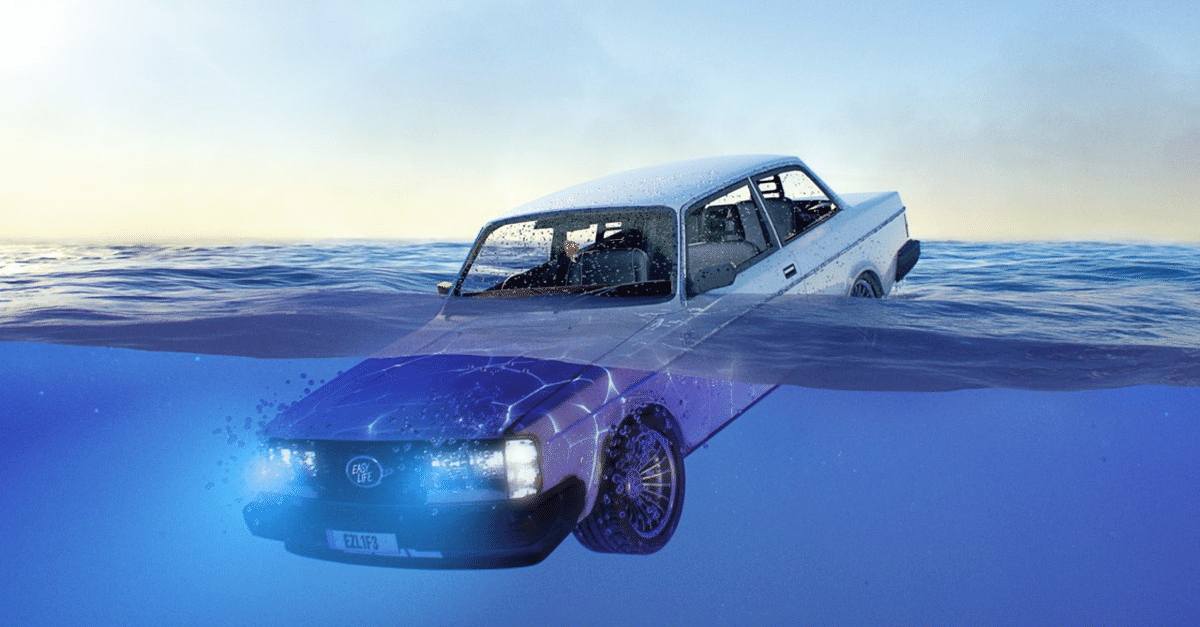

easy life - life's a beach (2021)

総評: 8/10

いつの時代も、インディミュージックは現実派と非現実派という両極の推進によって発展していく。サウスロンドンに高潔なポストパンクバンドあれば、レスターに市井に根付いた現実派のポップバンドあり。

このバンドを聴いていると、まずThe Streetsを思い出す。そして、Blurや、The Twang、Jamie T、Supefoodなども。つまりは、フツーの人々のうだつの上がらない生活を、自虐80%+プライド20%で描く姿。「情けないけど、これが俺達なのさ」という開き直り。そしてそれを自分達なりのミクスチャースタイルで演奏するのが彼らの身上なのだ。

このバンドは、その中でも特に自然体のスタイルを持つ。基本インディロックで、たまにマンブル気味のラップが絡み、曲によってはクラブ調のリズムやトランペットも使う。そのどれもが大して技巧的でも本格派でも無く、あくまで気の向くまま好きなようにやっているだけように聴こえる。「ソウルやジャズ風」とも評されるが、あくまで「風」であり、体系的な要素や技術は一切含まれていない。

この気の抜け具合こそが、息詰まる真剣なポストパンクバンドやジャズグループが主流となっている現在のUKシーンにおいて、かえって新鮮な感覚、オルタナティヴな選択肢を与えている。

それに関連して、おしゃれというよりは隠し切れない「ダサさ」「いなたさ」が垣間見えるのも魅力の一つかもしれない。都会の真ん中で聴くよりも、深夜の郊外をオープンカーでのんびり走る方がこのアルバムには合っている。ボーカルは田舎で育ったようだが、よく分かる。

オーセンティック(正統、本格、真正)になり切れない傍流感、素人臭さ、それこそがこのバンドの大きな魅力の一つであり、プロフェッショナルなプラスチックポップスの溢れる時代には良い意味で記名性を持って聴こえるのだと思う。

"Skeltons"と"Nightmares"が飛び抜けて良い曲。