FLAG目標設定の実際(1)

FLAGセクターガイダンスは、22年9月28日リリースされました。

これについては、5回シリーズでお届けしています。

その際には、ガイダンスやセッティングツールの提供だけだったのですが、今月(23年3月)に、「FLAG Getting started guide」が発表されました。

ウェビナーも開催されましたので、早速視聴。

同じ説明の繰り返しではあったのですが、留意すべき事項がありました。

それは、FLAGセクターガイダンスのリリースによる、全ての申請事業者に及ぶ影響についてです。

このように、申請に当たっては以下の3点について対応が必要となります。

1.まず、対象となるかならないかについて、判断しなければなりません。

それには、2つの条件があることを、シリーズでご案内しておりました。

A. 以下の事業を行っている企業

・林産品、紙製品

・食糧生産:農業生産

・食糧生産:動物由来

・食品、飲料加工・食品小売業・たばこ

B. 以下の条件に当てはまる企業

・収入の20%以上が森林、土地、または農業に起因する

・スコープ1、2、3排出量のうち、FLAG関連排出量の合計が20%以上

ですので、全ての事業者は、FLAGセクターによる排出量は、エネルギー/産業セクターの排出量と区別しておく必要があります。

AまたはBに該当した場合は、FLAG目標を設定しなければなりませんが、該当しない場合でも、報告は必要となっています。

というのも、FLAGセクターガイダンスのリリースを受けて、Target Submission Formもアップデートされました。それによると、FLAGセクターの排出量は、エネルギー/産業セクターとは区別するようになっています。

そして、A及びBに当てはまらなくても、自主的にFLAG目標を設定してもよいし、設定しなくてもよいということになりました。

FLAG Getting started guideに記載されている、こちらのフローチャートを見ると、自社がどのフォーマットを用いてSBTiに認定申請をすればよいかが分かると思います。

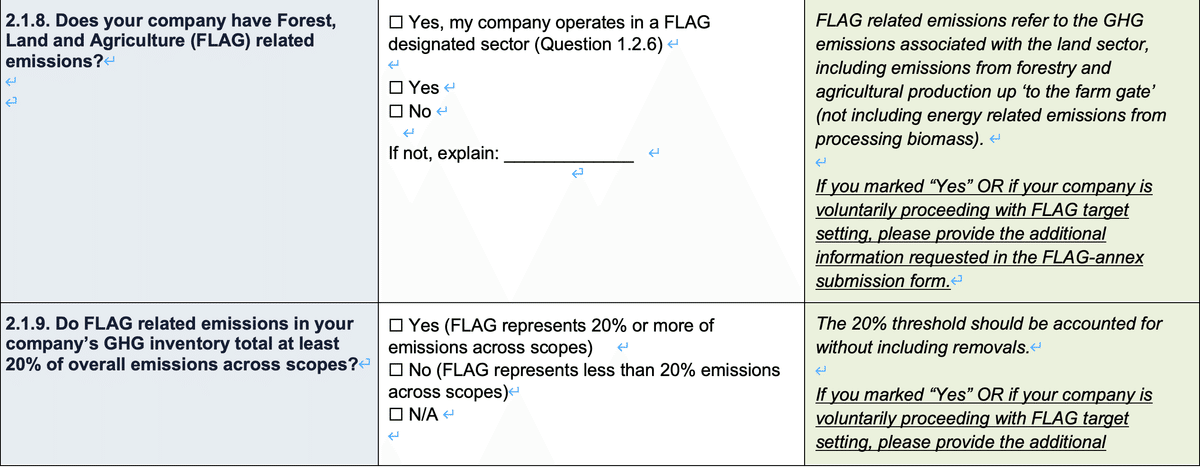

FLAG目標は立てないとしても、このように、Target Submission Formにおいて、FLAGに関する質問に回答する必要があります。全く無関係という訳ではないんですね。

単純にチェックすればよいものもあれば、割合を回答しなければならないものもあります。先に「排出量を区別しておく必要がある」とお話ししたのもこのためです。

併せて、dLUCやiLUCなど、FLAG特有の用語も登場します。

それを理解するには、FLAGセクターガイダンスを参照する必要があります。

でも、恐らく、参照したところで「???」ではないでしょうか。

ということで、FLAGセクターガイダンスの影響は、FLAGセクターの事業者だけに留まらない、と言うお話でした。

2回目は、申請手続きを簡単に見ていきたいと思います。

いいなと思ったら応援しよう!