鉄鋼セクター別アプローチリリース(1)

SteelのSDAが、今年23年7月にリリースされてから2ヵ月が過ぎました。

SBTiのSDAのパイプラインも、完了に近づきつつありますね。

残るは、Oil and GasやChemicalなど、難易度が高いセクターですから、ロードマップ通りに開発が進むかは、不確定要素が多いですね。

ちなみに、SDAとは、目標設定方法の一つで、もう1つ、「総量削減アプローチ」というものが存在します。前者は「原単位」、後者は「総量」を目標設定の基準に取る点が異なります。

セクター別アプローチ(Sectoral Decarbonization Approach:SDA)

炭素強度(Carbon Intensity)を基にしたアプローチで、特定の産業セクターの特性や技術的な進展を考慮して排出削減の目標を設定します。

例:製造1単位あたりのCO2排出量の削減など。

総量削減アプローチ(Absolute Contraction Approach)

企業全体の排出総量を基にしたアプローチで、時間の経過とともに絶対的な排出量を削減する目標を設定します。

例:2030年までに2010年比で30%の排出量削減など。

SBTiとしては、SDAが存在しないセクターの場合に総量削減アプローチを採用することを推奨しています。セクター固有の状況を考慮したアプローチですし、目標設定ツールも用意されているので、自社のセクター別SDAがある場合には、活用しない手はありません。

いずれも、スコープ1・2の長期及び短期の目標設定に使用できるアプローチです。

ちなみに、スコープ3の目標として、「サプライヤーに対するエンゲージメント」がありますが、こちらは、短期のみにしか使用できません。

さて、「Steel」セクターに特有な状況は主に2つあります。

1.CO2多排出プロセス

2.製造方法(高炉か電炉か)

1.については、製造にあたりCO2排出の多いプロセスを「Core system boundary」として特定し、そのプロセスが自社のスコープ1・2・3いずれであっても、算定対象とするという形で考慮されています。

スコープ3が算定対象外となるなら、コークス製造のような多排出プロセスを外注に出せば、スコープ3カテゴリー1となり、容易に自社の排出量を削減することができてしまいます。

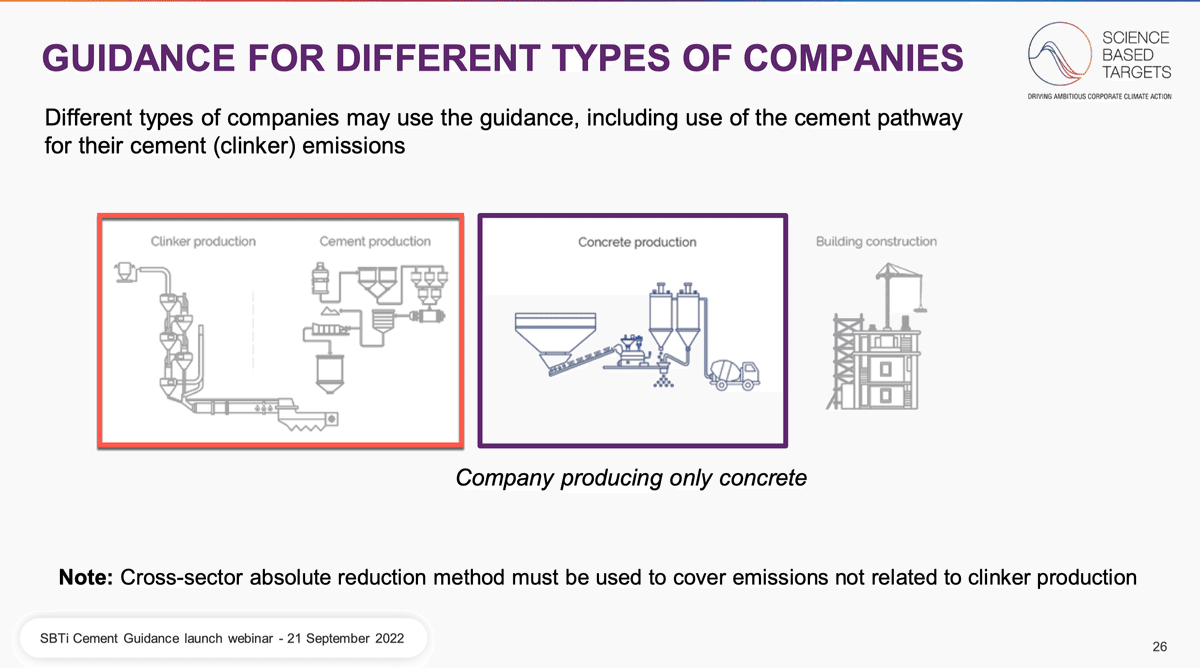

昨年リリースされた、セメントセクターでも同様でした。

こちらは、クリンカー製造という最もCO2を排出するプロセスを自社内に所有せず、購入したとしても、算定がマストとなっています。

このように、自社で一貫してコンクリートを製造している会社であれば、「Clinker production」と「Cement production」における排出量は、スコープ1・2となるのは当然ですよね。

しかし、セメントを原料として購入すれば、カテゴリー1になります。

これを対象外としてしまうと、簡単に削減できることとなり、Steelと同様の状態になってしまうんですね。

セメントセクターガイドラインについては、6回に亘って説明しています。

バウンダリーの説明もしておりますので、よろしければ参照ください。

なお、上記のように、コンクリートはセメントから製造されますが、このプロセスが大量のCO2排出を伴うため、セメントを使用しないまたは使用量を大幅に削減する方法が研究・開発されています。

現在、以下のような代替材、技術が研究開発されています。

1.フライアッシュ:

石炭火力発電所の副産物であるフライアッシュは、ポルトランドセメントの代替材として使用されることがあります。フライアッシュを使用することで、セメントの使用量を削減し、コンクリートの耐久性や強度も向上させることができます。

2.スラグ:

高炉スラグは、鉄鋼生産の副産物であり、グラウンド・グラニュレーテッド・ブラストファーネス・スラグ(GGBS)としてセメントの代替材や補完材として使用されます。

3.シリカフューム:

シリカフュームは、シリコンやフェロシリコンの生産過程で発生する微細なシリカ粒子で、セメントの代替材として使用されることがあります。

4.アルカリ活性化材:

アルカリ液と工業副産物(例:フライアッシュやスラグ)を組み合わせて、セメントを使用しないコンクリートを製造する方法です。

5.炭酸カルシウムを含むコンクリート:

この技術は、炭酸カルシウムを含む材料を使用して、セメントの代わりにCO2を固定化することでコンクリートを硬化させるものです。

6.生物ベースのコンクリート:

一部の研究では、特定のバクテリアを使用して、石灰石の生成を促進し、それをバインダーとして使用する方法が検討されています。

お客様の排出削減を支援する側としては、このような削減技術にも、キャッチアップしておきたいところですよね。

ということで、「Steel」セクターに特有な状況の1つ目をご案内しました。

次回は、2つ目、製造方法について配慮した例をご案内します。

よろしくお付き合い下さい。

いいなと思ったら応援しよう!