離島は日本の縮図です

「一次離島」「二次離島」という言葉をご存知でしょうか。

日本において、離島の分類に使用される用語で、これらは、離島の交通アクセスや位置関係を元に分類されています。

一次離島

本州、四国、九州、北海道といった主要な大陸に接する島々と、それらに近い離島のことを指す。一次離島は、交通手段が比較的整備されており、アクセスが容易な離島を指すことが一般的である。例えば、定期便のフェリーや飛行機が頻繁に運行している島々が該当する。一次離島では、観光や産業も発展しやすく、人口も多めであることが多い。

二次離島

一次離島からさらに離れた位置にあり、交通アクセスが限られる離島を指す。二次離島は一次離島を経由して行く必要があるため、アクセスに時間がかかることが多い。また、交通手段が少なく、定期便が少なかったり、季節によってアクセスが制限されることもある。人口が少なく、観光や産業も一次離島に比べて制限されることが多い。

離島の分類に使用される用語として、一次離島や二次離島の他にもいくつかの概念や用語がありますので、ご紹介しておきますね。

1. 有人離島/無人離島

2. 指定離島

3. 外縁離島 ex)与那国島、対馬

4. リゾート離島 ex)石垣島、宮古島

5. 過疎離島

6. 遠隔離島 ex)小笠原諸島

離島の生活は、本州・四国・九州・北海道といった「内地」の生活と比較して高コストであることは、想像に難くないと思います。

生活に必要な物資やエネルギーは外部に頼っているのが現実ですし、水へのアクセスも限られることが多い。移動も基本的に空路になってしまう。教育環境も十分とはいえない。産業の多様性に乏しいことなどから、島を出て行くインセンティブが働きがちになる。

再エネの導入拡大やネット環境の整備、柔軟な働き方の浸透などにより、一概にそうとも言えなくなってきてはいるかと思いますが、旧態依然、というか、輪をかけて悪化している課題が残っています。

それは「ごみ問題」、特に「漂着ごみ」です。

「知ってるよ」という人も多いかと思います。私もそうでした。

ですが、「知っているつもりだった」ということに気づかされました。

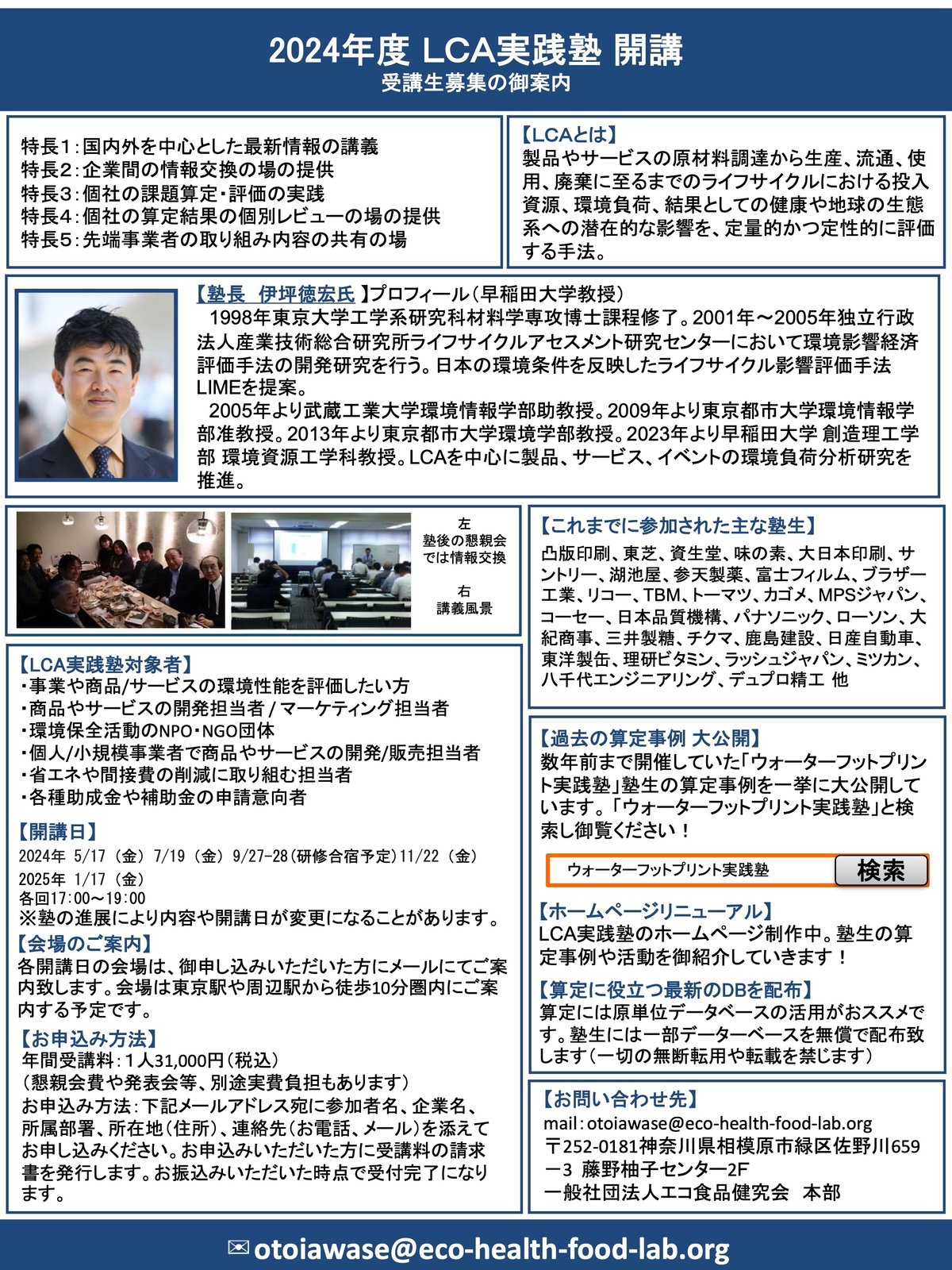

実は、早稲田大学の伊坪先生が主宰されている「LCA実践塾」のメンバーで、西表島合宿を行ったのですが、その時の「key Takeaway」が、まさにこれでした。

ちなみに、この塾は「LIME3」という手法を用いて、自社製品の環境影響評価に取り組んでいる企業の皆さんの集まりで、開発された伊坪先生の指導を受けつつ、各自テーマを決めて研鑚に励んでいます。

と言っても、一方的に教えを請うものではなく、会員企業の皆さんからの活動紹介もありますし、伊坪先生からは学会や国際会議におけるトレンドなどの話題提供、そして、今回のようなフィールドワークなど、多様な活動をしています。もしよろしければ、参加ご検討下さい(^^ゞ

閑話休題。

西表島は「二次離島」に該当するのですが、グローバルな視点で見れば、日本列島も極東の「離島」とも言える訳です。

今回の視察で目の当たりにした「漂着ごみ問題」を始めとする諸々の課題は、ひいては「日本の課題」であり、離島で起こっていることは、日本で起こっていることであると考えれば、「離島は日本の縮図」。

であれば、離島の課題に対するソリューションが見つかれば、日本全体の課題解決につながるかもしれない、という期待が持てます。

このような「気づき」を得ることができた、LCA実践塾の西表島合宿の様子を、別途ご案内していきたいと思います。ご期待下さい。

いいなと思ったら応援しよう!