GX-ETS制度設計始動(2)

政府は、2026年から本格稼働するGX-ETSの設計に関し、有識者や産業界の意見を踏まえた検討を行うための「GX実現に向けたカーボンプライシング専門WG」第1回会合を、9月3日に開催しました。

どのような議論がなされたかについては、後日公開される議事録でもおよその内容は分かりますが、やはり、どの委員がどのような口調で質問したのか、はたまた業界団体代表者は、どのような受け応えをしたかといった「場の空気」を感じ取ることが重要です。

なので、ライブ又はアーカイブを視聴したいところですが、今回のWGも2時間半超えの長丁場。忙しい中無理筋かと思いますので、簡単にご紹介していきたいと思います。(いえ、私もそこまで非までは無いのですが(^^ゞ)

前回は、国内におけるカーボンプライシング(排出量取引及びカーボン・クレジット)の流れを説明していますので、よろしければ参照下さい。

会合はお決まり通り、事務局からの、国内外におけるETSのレビューから。

視点は次の5点であり、国内は「GX-ETS」、海外は韓国の「K-ETS」と欧州の「EU-ETS」を中心に概要説明がなされ、論点により、UK-ETSやカルフォルニアのETSが言及されたりといった感じ。

「①制度対象者」については、K-ETSが直接・間接排出量が対象であり事業者単位であることから、カバー率においてEU-ETSより高くなっているとの説明。

温対法も参考で挙げていますが、エネルギー需給実績やGHG排出・吸収量の報告書を参照して、カバー率を出すくらいしてくれた方が「参考」になると思います。

同じく「①制度対象者」の視点で、GX-ETSにおいて、セクター間・事業者間で目標レベルがばらついていることを事務局は指摘していましたが、これは文脈が全く異なります。

そもそも、現段階でのGX-ETSはあくまでも「自主参画」

自主的に参加して、自主的に目標を立てるのです。

現状では、未達でも罰則はありません。

noteで何度も繰り返しご案内していますが、ETSのキモは「対象事業者は参加が義務」であること。「自主的」に参加している企業の「自主的」な目標を批判すること自体、ナンセンスです。

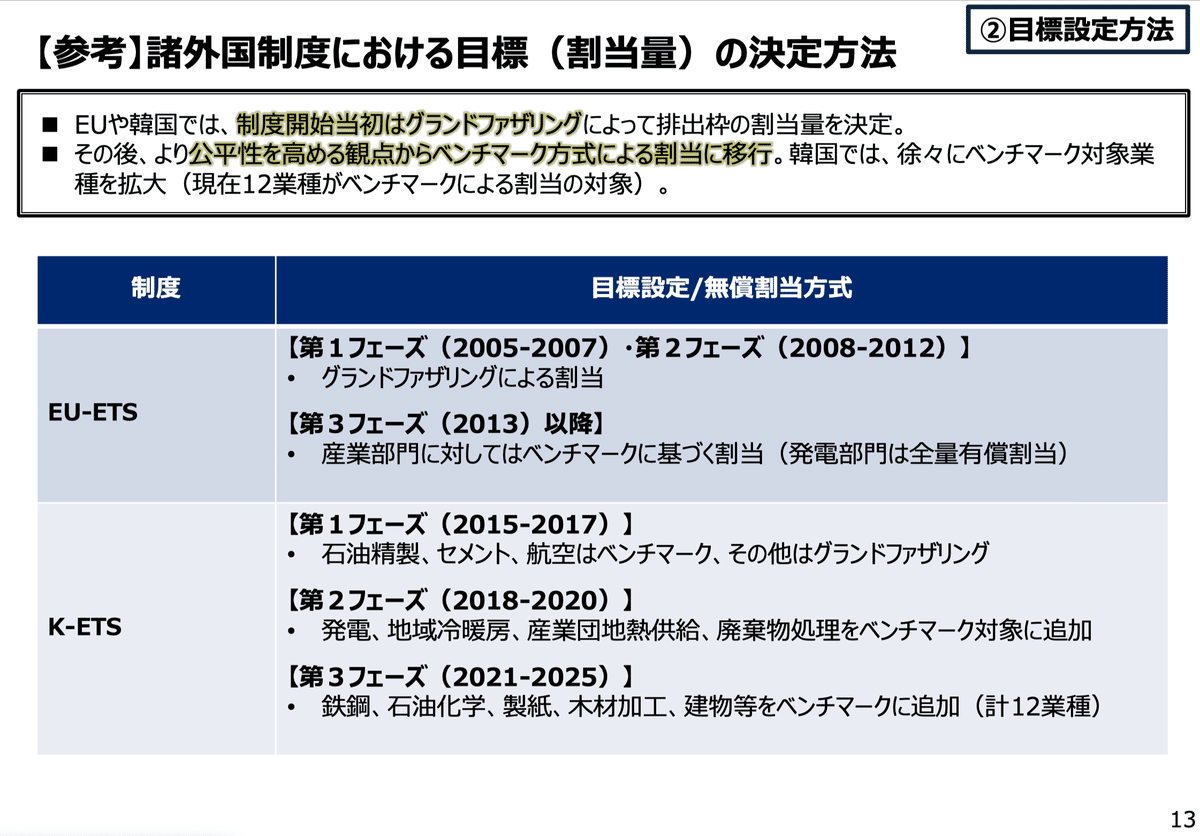

「②目標設定方法」の視点は重要なテーマであり、この後の業界団体ヒアリングや委員からの意見、質問でも話題に上がりました。

業界レベルを考慮した「ベンチマーク」か、現在の排出実績をベースとした「グランドファザリング」か。既に相当の削減を達成している事業者にとって実績が考慮されにくい後者は、受け入れ難いでしょう。

K-ETS及びEU-ETSはどうかというと、当初は「グランドファザリング」で割当量を決定した後、「ベンチマーク」へ移行する形になっているようです。

目標設定があまりに厳しいものであると、「日本では事業活動はできない」として、海外へ逃げ出す事業者やセクターもあるかもしれません。いわゆる「リーケージ」というものです。

逃げ出す先は、規制の厳しくない国でしょうから、そうなると、世界全体の排出量削減にはつながりません。もちろん、日本の国内における産業空洞化にも直結します。ですので、悩ましい問題ですが、それに対する一つの解が「CBAM」であることは、皆さんもご承知でしょう。

事務局は、EUに加え、オーストラリアとカナダの例を紹介していました。

「出ていくのは勝手だけど、入ってくるときには金を払ってね」というCBAMが「ムチ」であるなら、「大目に見るから、出ていかないでね」という「無償割当」は「アメ」ですね。

業界団体のヒアリングで最も聞かれた声が、この点でした。

と言っても、「無償割当を増やしてくれ」というストレートなものではなく、「時間軸を考慮してくれ」というもの。

脱炭素化技術は研究開発段階であり、これから投資拡大を伴うフェーズに入るところ、GX-ETSが本格稼働する2026年や炭素賦課金導入が予定される2028年がバッティングしかねないとの懸念。社会実装スピードをスポイルしてしまうというのです。

「時間軸」の視点は共感できるもので、納得させられました。

これについては、ヒアリング内容についてご案内する際に紹介します。

以上、視点①②までご案内しました。

次回は、論点③移行について、説明したいと思います。

よろしくお付き合い下さいマセ。

いいなと思ったら応援しよう!