GX-ETS制度設計始動(5)

9月3日に開催された「GX実現に向けたカーボンプライシング専門WG」第1回会合について、シリーズでご案内しています。

YouTubeでアーカイブを視聴できますので、お時間のある方はご覧になるとよいかと思います。私は1.25倍で視聴しました。委員の方と業界団体代表の方とのやりとりで、思惑が見え隠れして面白かったです。

4回に亘って、事務局によるETSの論点及び各国の現状レビューをご案内しました。小委やWGの資料は、出典を明記すれば、ある程度自由に引用できますし、出典についての責めを自身が受けなくてすみますので、是非活用下さい。(最近は、”詰め込みすぎ”が少なくなっている感触があります)

前回まではこちらですので、お時間のあるときに参照下さい。

さて、事務局説明の後は、業界団体による現状取組の説明に引き続き、委員の方々の所感、質問と続きました。ヒアリングを受けたのは、次の4団体と、環境NGO 1団体。

・鉄鋼連盟

・石油連盟

・日本化学工業協会(日化協)

・電気事業連合会(電事連)

・WWFジャパン(WWFJ)

4つの業界団体の主張は、主に次の5点でした。

1.タイムフレーム

2.リーケージ

3.予見可能性

4.GXコスト負担

5.セクター毎の事情に配慮した設計

「1.タイムフレーム」については、4団体全てが言及しており、これは、取りも直さず、日本の産業界全体の論点でもあると感じました。

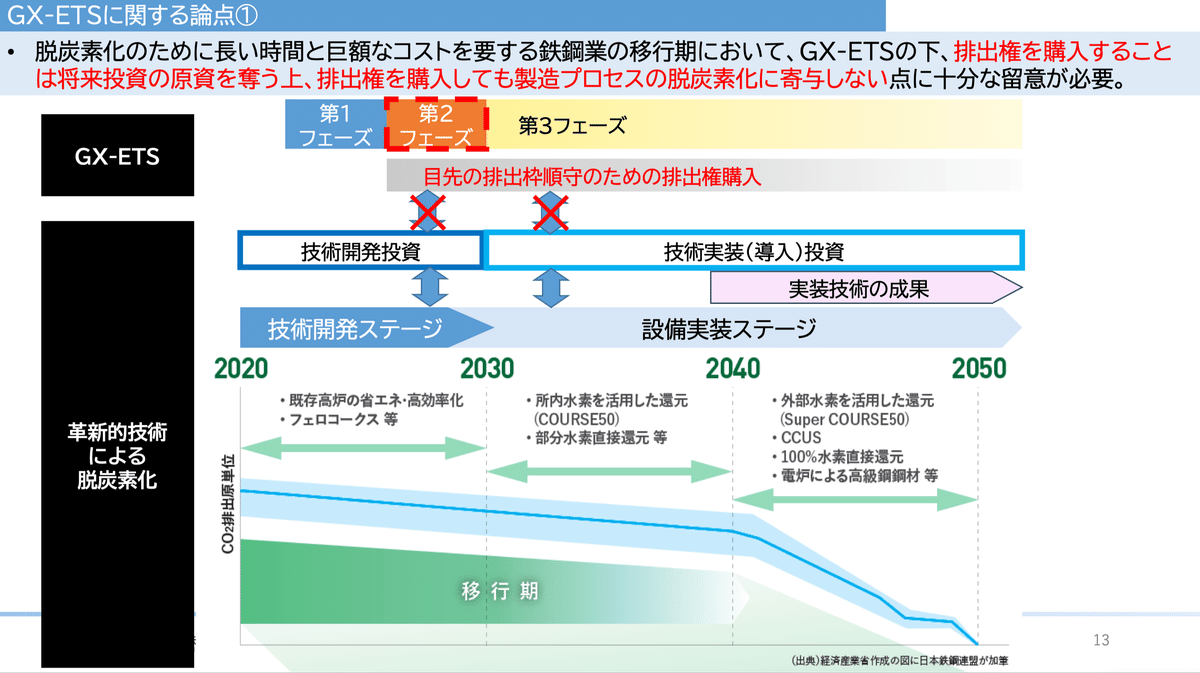

例えば、鉄鋼業界では、2030年から2040年にかけて、研究開発段階から社会実装段階に入るため、設備投資に一番資金を必要とするとのこと。

それと時を併せて、炭素賦課金が発生すると共に、GX-ETSの第2フェーズが始まります。2033年からは、発電事業者に対する排出枠の有償オークション

が予定されています。これらは、全てコスト増要因です。

過度な負担を課されてしまえば、鉄鋼産業における脱炭素ステージへの移行スピードがスポイルされてしまう、というものです。

つまり、「hard to abate」なセクターでは、その他のセクターと比較して、脱炭素化への「タイムフレーム」が異なっていることに、十分配慮して欲しいという主張です。

この論点は、「5.セクター毎の事情に配慮した設計」にもつながっていますが、十把一絡げに、一律にルールメイキングされてはかなわないというものですね。

ただ、「タイムフレーム」については、同じGX実行会議の「GX実現に向けた専門WG」で論点に挙げられています。こちらのWGにおいても、事務局、委員の皆さんの意見も同様ですので、まずは安心してもよいのでは?

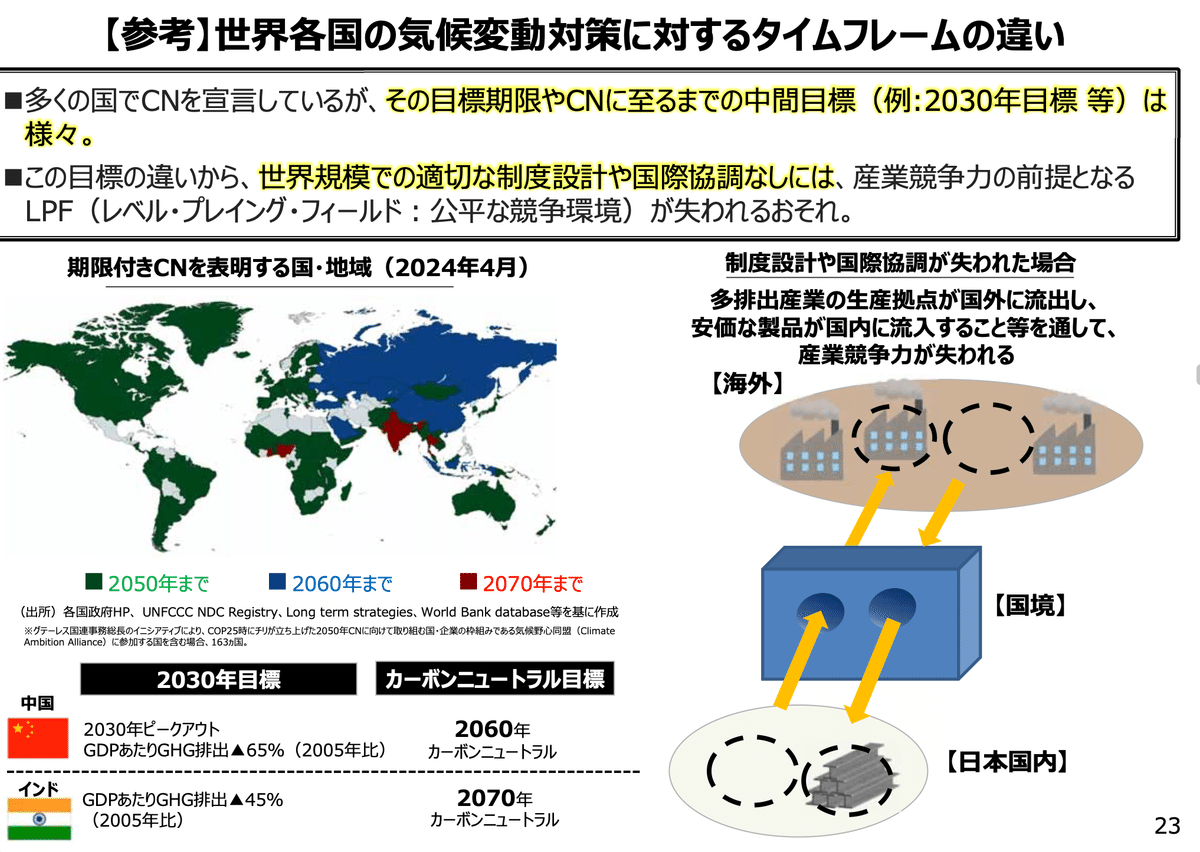

GX時代の産業構造・産業立地 の検討の論点 23ページ

日化協も、「2030年〜2040年での社会実装を目指している」として、タイムフレームに言及していました。「hard to abate」なセクターは、ムーアの法則のように開発が進む訳ではありませんから、当然の主張です。

前述したように、政府側も同認識ですので、「どのような配慮が必要か」という議論ができるよう、業界団体側が具体的な事例を提供することが必要でしょう。

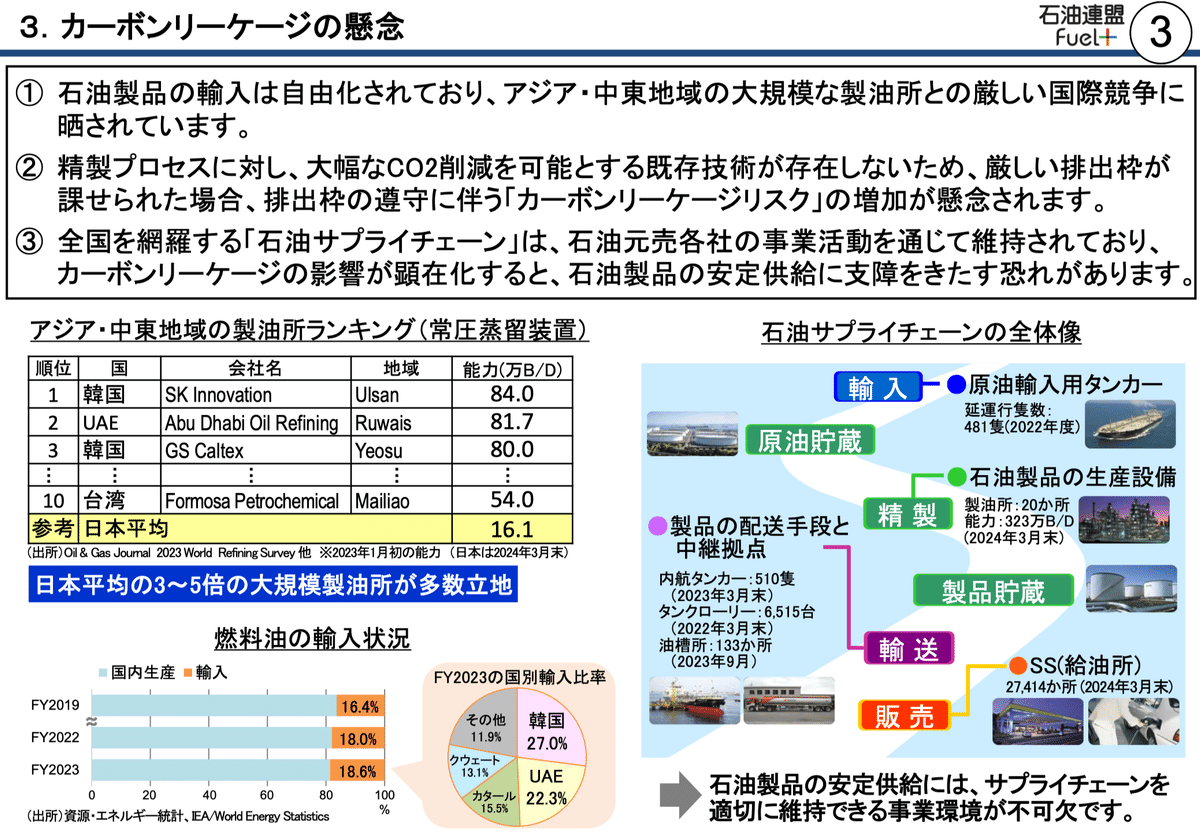

「2.リーケージ」については、石油連盟がレジュメを作って説明していました。鉄鋼業界と同じく、グローバルな競争に晒されている石油業界の主張も宜なるかな。

鉄鋼連盟の次の言葉には、納得せざるを得ませんでした。

EUや日本は2050年CNを目標としているが、東・東南アジア諸国はそれ以降を目標年としている。厳しい規制がかけられてしまえば、伍して戦えない。

4団体の中で、一番危機感を抱いていたのは、鉄鋼連盟だったことは明らかでした。CBAMの対象となっているということもありますが、やはり、輸出で成り立っている業界にあって、日本とEUのビジネス環境、競合状況が考慮されないETS設計がなされることを懸念しているのでしょう。

実は、この後、委員からの意見に対し猛反発する場面もあって、面白かったりもしました。さすが当事者。真剣度合いが異なります。

ということで、主張の論点1.2.5.について説明しました。

次回は、3.4.について紹介したいと思います。

いいなと思ったら応援しよう!