スッタニパータ「広長舌相」の謎

これまで私は、『ブッダの言葉』をはじめとした岩波文庫版パーリ仏典シリーズを、各巻4~5回以上は読んでいるのだが、初めて読んだ時から更に回を重ねても、しばらくの間まったく理解不能だった一節がある。

何しろ、2500年前の古代インドの人々が口承で伝えた文言を、私たちにとって全く異質なパーリ語という言語から翻訳している訳だから、完全に理解するには困難が伴うのは当たり前だ。

それでも、優秀な翻訳者の努力によって、これらの経典の大意は、私たちにも理解できるようになっており、それは何よりもありがたい事だった。

けれども、何度読んでも、何故こんな事が書いてあるのか、この文言は一体何を意味しているのか、それによって彼らあるいはブッダが、何を伝えたかったのか、想像すらできずに途方に暮れてしまう部分がいくつかあった。

中でも一番印象に残っているのが、以下に紹介するセーラ・バラモンの物語だ。

ブッダのことば スッタニパータ:中村元訳 岩波文庫、より要約・引用

ヴェーダの奥義に達し多くの弟子を持つセーラ・バラモンは、ある日弟子のひとりである結髪の行者ケーニヤが宴席の用意に忙殺されている所に出くわした。

大きな祭祀でも催すのかと問うセーラに、ケーニヤは「目覚めた人・ブッダに食事の供養をする準備をしているのだ」と答える。

「目覚めた人」に出会える機会は得難いものだと興味を引かれたセーラは、ヴェーダにある偉人(目覚めた人)の32相についての伝承を思い出し、それがブッダにあるのか確かめるため、彼に会いに行った。

ブッダの所に赴いたセーラは挨拶を交わし、ブッダの眼の前に座ってまじまじと彼を見つめる。

しかし偉人の特徴である30の相までは確認できたのだが、残りの二つ、身体の膜の中におさめられた隠所と広長舌相だけは確認できず、ブッダを偉人と認める事ができない。

するとセーラの心の動きを察したブッダは、神通によって隠し所がセーラに見えるように示現し、次に、とても奇妙な行動をとるのだった。

ブッダはまず舌を出し、舌で両耳孔を上下に撫で、両鼻孔を上下に撫で、最後に前の額を一面に舌で撫でたのだ。

これらの状況を、まざまざとリアルにイメージして見て欲しい。

偉人の32の相と言うのは、後の『仏の32相80種好』につながるもので、聖者というものは常人とは違った異相を持っている、という信仰・伝承が当時あった様だ。

隠し所とは男根を意味し、膜に納められたというのは、象や馬のペニスが普段は体内に格納されて見えない事に譬えて、聖者のブラフマチャリア(性的禁欲)を象徴する相と考えられていたらしい。

たとえ膜に納められていたとしても、その陰部を来客セーラに「見せる」という状況はとても異常だが、とりあえずそれは良しとしよう(よくはないがw)。

けれども、広長舌相を見せるために、ブッダがとった行動、これは一体どう理解すればいのだろうか。

まず、広く長い舌を持っている事を証明し目撃させるために、舌を下に長く出す。これは要はアッカンベーの状態だ。

広く長い舌を持っている事を見せるだけならばこれだけで十分だろう。けれどもブッダはここで止めずに、さらに頓狂な行動に出る。

長く下にアッカンベーした舌をまくり上げて、左右の耳孔をそれぞれ上下に撫で、つまり舌で両耳をペロンペロンと舐めて、さらに鼻をペロンと舐めて、最後に額をペロンと舐めて覆ったのだ。

下にその原文を引用する。

「ブッダのことば、第三、大いなる章、七セーラ」(中村元訳)

次に師は舌を出し、舌で両耳孔を上下に撫で、両鼻孔を上下に撫で、前の額を一面に舌で撫でた。

初めてこの部分を読んだ時に私は思わず、「何じゃコリャ~」と小さく叫んでいた。そして、そのページの上に大きく赤字で?マークを書いたものだ。

そりゃそうだろう?

ここに書かれた状況をリアルにイメージすれば、それはどう考えても「マンガ」以外の何物でもない。

それは現代人の感覚においてもそうだし、たとえ2500年前の古代インドであろうとも、普通の感覚だったら「マンガ」か、あるいは「ギャグ」ではないのか。

(最も、インド人のぶっ飛んでいる所は尋常ではないレベルなので、当時の求道者の世界ではひょっとすると普通の事なのかも知れないが…)

正直、私はその時こう思った。

「あ~あ、2500年前の古代インド人っていうのは、結局こんな訳分からん事を平気で聖典に記録する様な、迷妄な人達だったのかしら」と。

そして、二回目に同じ個所を読んだときは、完全に黙殺しスルーして考えないようにしたものだ。

けれどこの間、私は私なりに古代インドにおける原始仏教徒、なかんずくブッダ自身の心象風景を地味にプロファイリングし続けて、表面的な言葉の奥に、実は隠された真意があるのではないか、と発想し始めていた。

そこで三回目か四回目に同じ広長舌相の箇所に出会った時には、まてよ、と考えて、その裏の真意をダメ元で深読みしてみる事にした。

ただ単に広く長い舌を示す為なら、だら~んとアッカンベーの形に舌を口から出して垂らすだけでいい。

仮に舌の長さを強調する為に両耳と額という顔の辺縁を舐めたとしたら、鼻を舐める意味がない。何故なら、鼻は額を舐める同一線上の、しかも手前にあるからだ。

だとしたら、耳と鼻と額を舌で舐める、というこの四者のセットに何か意味があるのではないか?

そう考えた私に、最初に訪れた発想は、パーリ経典でしばしば強調されている五官五欲との関係だった。しかし五官との重なりでは、人間にとって最も重要な視覚器官の『眼』が省かれている説明がつかない。

舌で耳と鼻と額を舐める。耳と鼻と額を舐める。耳と鼻と額。

耳と鼻と額か…

そう考え続けて、しばらくたって次に閃いたのは、インド・フリークである私にとってはとてもなじみのある、懐かしい絵柄だった。

それはサリーを着た伝統的なインド女性が、顔にアクセサリーを付けた姿だった。

耳たぶのイヤリング(ピアス)と鼻翼のピアス、そして額の真中、いわゆる眉間のアジナー・チャクラに付けるビンディ、あるいはティカがそれだ。

「う~ん、ブッダの “奇行” とインド女性のアクセサリーに、一体、どんな関係があると言うのだろう」

私の混乱はいや増すばかりだった。

けれどしばらく考えて、「いや、待てよ。」と思い直した。

そもそもインド女性は何故、耳たぶと鼻翼にピアスを付け、額にビンディを付けるのだろうか?と。

インドの文化習俗の根底にあるのは、常に宗教だ。そしてインドにおいて宗教の根底にあるのは、常に「瞑想実践」に他ならない。

さらに私の考えでは、瞑想実践とは、何よりも脳中枢神経生理的な作用機序に基づいている。ならば、耳たぶと鼻翼と額にアクセサリーを付ける神経生理的な “意味” とは一体何だろうか?

そこで最初に閃いたのが “触覚” だった。

耳たぶに、そして鼻翼にピアスの穴を空ける時には、その穴を空ける局所に強烈な鋭い痛みが発生するだろう。

人はその瞬間、その痛みに集中する。ある意味痛みに “成りきる”。

そして傷も癒えてその穴に通したピアスが身体に馴染んで来ると、痛みは消える。けれどそこには異物がぶら下がっている訳だから、そのピアスが、耳たぶや鼻翼に空けた穴の際の皮膚に触れている、その “触覚” を常に意識的・無意識的に、感じている事にならないだろうか。

そしてもう一つの額に関しては、彼らの信仰習慣では毎日のように、機会があればそこにビンディを付け、つまり触れられて、その触覚に意識を澄ませる。

これはインドが長い私自身も、寺院参拝の折にはしばしば経験して来たのだが、プージャリーのバラモンによって額にビンディが押し付けられる瞬間、くすぐったいような何とも不思議な感覚に見舞われるのだ。

ブッダの奇行についても、舌で耳孔を上下に舐めれば、耳の穴を中心に耳朶全体で触覚を感じるだろうし、鼻孔を舐めれば鼻先全体に触覚を感じるだろうし、額を舐めれば、舐められた額の皮膚全体に触覚を感じる事だろう。

顔を舌で舐められるというのは、ある種非日常的な異様な感覚だから、ペロッと舐められた瞬間、ドキッとするほどその感覚に集中するはずだ(経典ではブッダは自分で舐めたのだが)。

耳という聴覚器官は、例えば小さい時に母に耳かきで耳掃除してもらった時の気持ちよさを思い出せば分かるように、とても繊細かつ鋭敏な触覚器官だ(耳が性感帯であるという人も結構いる)。

嗅覚器官である鼻の先は、幼児期において鼻いじりや唇いじりがしばしば心配されるように、これも鋭敏な触覚器官だ。それは同時に、不安を抱えている人が無意識に触ってしまう “精神安定剤” でもある(どこかの部族文化で、鼻先同士をこすり合わせると言う挨拶もあった)。

額については、一種独特な感覚が存在する。

例えば眼をつむって自分の中指で眉間の少し上を触って、一旦強く押して、その押された触覚に集中した後、指先をすれすれに離して、触れていない指先の触覚を『残像』として感じ続けると、ある種めまいのような疼きが発生するのを確認できるだろう。

ここはそんな “特殊な触覚” の領域なのだ。

耳と鼻と額において、触覚に気付き深く集中する事は、何かしら瞑想的に、つまり神経生理学的な作用機序において、特別な意味があるのではないか?

そして、それらの触覚に対する気付きと集中は、何よりもブッダの瞑想法において、極めて重要な意味を持っていたのではないか?

それはブッダの時代に知られて(あるいはブッダによって発見されて)いたものが、長い時間の中で民間に流布して、インド女性の文化風俗として定着したのではないか?

あるいは逆に、すでに定着していたインド女性の習俗の中に、瞑想実践の要諦をブッダは見出したのではないか(菩提樹下で覚りを開く前に、ブッダは村の娘スジャータと間近に接している)。

その証拠に、アナパナ・サティでは、鼻腔のヘリで空気の出入りする触覚に気付く集中を行う。それは深いサマタ(サマディー)へと誘う導入路だ。

更にブッダの偉人の32相では、白亳(びゃくごう)相という白い渦を巻いた毛の塊が額に生えている。耳たぶは肩まで届くほど長くぶら下がって、しかも穴が開いているという(これは大乗系だけ?)。

この様なブッダが経行をしたならば、かすかな風と振動に白亳の毛が揺らいで、眉間にくすぐったいような触覚を感じないだろうか。歩行に伴って長く下がった耳朶が微妙に揺れて、そこに繊細な触覚を感じないだろうか。

もちろん経典におけるこれらの文章表現はすべて神話的な物語に過ぎない。実際のブッダには白亳の毛も生えていないし、耳朶も垂れ下がってはいなかっただろう。

セーラ・バラモンと会った時も、実際にはブッダは、耳や鼻や額をペロリと舐めたりなどはしなかったのかも知れない。

要はこれら神話的な文言に隠して(かこつけて)、瞑想実践の要諦を暗号化して埋め込んでいた。それはサンガで共に瞑想修行をする比丘たちだけの、内うちの了解事項として共有されていたのではないか。

以上が、広長舌相に関する、私の第一の読み筋だった。

「ブッダの言葉:スッタニパータ」は、訳者が誰であるかに関わらず、最も日本で流布しているパーリ経典の一つだと思うが、多くの一般読者の方々は、一体、この部分を読んで、どのようにそれを受け止めたのだろうか。

また、テーラワーダ仏教の伝統の中では、この一節をどのように解釈しているのだろうか?とても興味がある。

私自身は、その余りの滑稽さに、最初はナンセンスな迷信として完全にスルーしていたのだが、やがて隠された深い意味があるのではないかと深読みする気になった。

その結果、想起したのが、ブッダがその舌で舐めた耳と鼻と額とは、インド女性がピアスやビンディを付ける部位と重なる、という発見だった。

それは耳と鼻と額における触覚に気付き集中する事が、ブッダの瞑想法において、何かしら重要な意味を持っているのではないか、という視点をもたらした。

けれどそれだけではいかんせん弱すぎる。こじつけ・深読みが過ぎる、と言われても仕様がない。

もう少し何か、強力なデータがないものだろうか。何か、この耳と鼻と額の三者を繋げる、あるいは、舌も加えた四者を繋げる、“有機的” な関係性がないものだろうか。

そう考えていた私は、ある時ふと気付いたのだ。

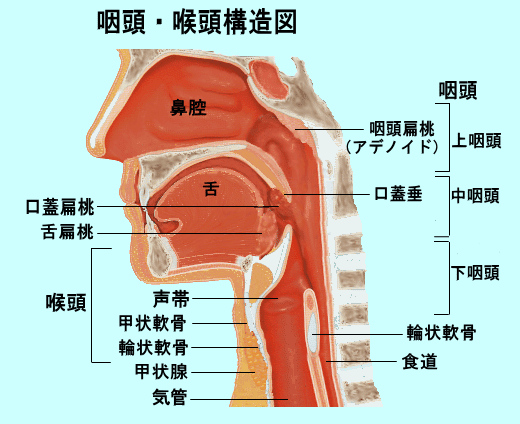

そう言えば、耳と鼻とは、『気道(耳管)』によって繋がっているな、と。

私は学生時代の四年間沖縄で過ごしたのだが、そこでダイビングに夢中になった。ダイビングの基本とは、それがスキューバであれ素潜りであれ、「耳抜き」なしには始まらない。

人が水の中に潜ると、すぐさま水圧が鼓膜を圧迫して、それが水深の深まりと共に圧も強まって強い痛みを生み、酷い時は鼓膜が破れることすらあり得る。

それを防ぐために、身体の内部から水圧に対抗する圧をかけてやる。鼓膜の奥の中耳は耳管によって鼻の奥とつながっているので、鼻をつまんで「フンッ」と息む事によって耳管から中耳に空気が送られて、水圧を押し戻して痛みをとる事ができるのだ。

頭が水深1mほどに潜れば、もうすでに水圧が鼓膜を圧迫する。なのでこの耳抜きができないと、ダイビングはまったく先に進めないのだ。

この耳抜きの原理は、飛行機に乗る時に起こる気圧の変動時にも応用される。鼻をつまんで息む以外にも、唾を飲む事によっても耳管が開いて、気圧調整ができる。

「んん・・? 唾を飲む?」

唾を飲む事によって耳管が動いて中耳内の気圧が変動する。という事は、耳と鼻だけでなく “喉の奥の動き” もまた、耳と生理的につながっているんだ。そう私は思った。

そして、考えてみれば、鼻で呼吸する時、その空気の流れは口の奥の舌の根元をかすめながら、気道を伝って肺へと降りていく。

つまり、舌と耳と鼻とはひとつには呼吸の空気の流れによってひと繋がりにつながっている。更には口や喉の筋肉の動きは、耳管や耳と密接な関わりを持っている。

とても、おもしろい展開になって来た。そう思った。

舌と耳と鼻はその内部において、有機的に、つまり空気の流通によって繋がっている事が、科学的に明らかになった。

問題はあとひとつ、「額」だ。

額というのは、顔の中でも一見して何もない平板な部分だ。もちろんその奥には前頭葉という人間意識にとって極めて重要な脳部位が存在しているのだが、額における “触覚” とは意味が微妙に違う。

そう言えば、と、私は以前、初めてヴィパッサナ・メディテーションを経験した時に、ある奇妙な経験をした事を思い出した。

それはネパールのカトマンドゥで行ったゴエンカ・ジー系のリトリートだったのだが、10日間のコースが始まって、確か4~5日目ごろの事だった。

夜寝る時に、二人部屋の簡易ベッドに横になってしばらくすると、額の眉間の部分に強烈な疼きを感じて、しばし眠れなくなったのだ。

その “疼き” は、あたかも一日中続けたアナパナ・サティと連動しているかのように、鼻呼吸と共に息づいていた。

当時、ヨガをかじり始めていた私は、ひょっとしてこれが “アジナー・チャクラ” なるものなのだろうか、などと不思議に思いながらも、その一種非日常的な感覚にしばらく当惑し続けていた。

その後ヨーガについて更に学び、チャクラについていろいろ調べてみると、アジナー・チャクラの生理学的裏付けは、視床下部からその下にある松果体である、という様な事が、定説化しているのを知った。

しかし、私自身の実感では、このアジナー・チャクラ的な “疼き” は額の皮膚表面から決して遠からぬ部分で発生している、と同時に、“それは呼吸と深く関わっている”、と感じていたのだ。

すでに私は、耳と鼻と舌(口)が空気の流通によってひと繋がりにつながっている事を知ることができた。

残りの額、それは一見、平板な何もない部位のように見えるこの額に、何かしら呼吸と有機的な関連を持った、何かがあるのではないか?

そう仮説を立てた私は、お得意のネット検索にとりかかった。

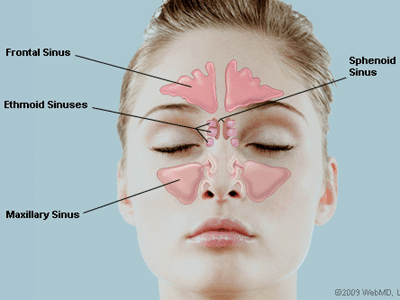

実はすでに、耳管について画像検索をしていた時に、顔面頭蓋骨に何やら意味ありげな空洞が存在しているらしき事に気づいていたので、それが額に広がっているのか、そしてそれが呼吸と関係しているのか否か、が、実質的な焦点となった。

そして発見したのが、下の画像だ。

この画像を発見した時には、私はある種の戦慄を禁じ得なかった。普段の生活では中々自覚できないが、額の内部には、前頭洞(Frontal Sinus)と呼ばれる副鼻腔があったのだ。

副鼻腔とか前頭洞とか言ってもよく分からない人がほとんどだろう。私もそうだった。一般にこれらの名前を私たちが聞く機会は、とても限られている。

鼻の穴の中の空洞を「鼻腔」と言うが、この鼻腔の周囲には、骨で囲まれた空洞部分が左右それぞれ4個ずつ、合計8個あり、鼻腔とつながっている。この空洞部分が「副鼻腔」だ。

4つの副鼻腔は、1)鼻の上の額にある「前頭洞(ぜんとうどう)」、2)目と目の間にある「篩骨洞(しこつどう)」、3)その奥にある「蝶形骨洞(ちょうけいこつどう)」、4)眼窩の下にあり最大の容積を持つ「上顎洞(じょうがくどう)」になる(看護ルー:副鼻腔より)。

私の場合は、学生時代に身近な友人が蓄膿症を患っていて、そう言えば、その時にかすかにこの副鼻腔という言葉に聞き覚えがあった。

一般に蓄膿症と呼ばれるのは、この副鼻腔に起こる炎症の事だ。副鼻腔炎という言葉なら、聞いたことがある方も多いのではないだろうか。

ここで私が注目したのは、額の奥にある前頭洞を含め、副鼻腔は鼻腔とつながっている、という事実だ。

鼻腔と同様に、副鼻腔も線毛をもち、粘液を分泌する細胞でできた粘膜で覆われています。ほこりの粒子や微生物が副鼻腔に入ると粘液にとらえられ、線毛の働きで、小さな開口部を通って鼻腔へ運ばれます。これらの開口部は非常に狭いため、かぜやアレルギーなどで粘膜が腫れると、容易に排出が妨げられます。副鼻腔からの正常な排出が妨げられると、副鼻腔の炎症や感染が生じます(副鼻腔炎)。これらの副鼻腔は細い孔(あな)で鼻腔に通じており、 鼻呼吸をすることで空気の交換が行われています。

なんと、額の奥、正に眉間の奥にある前頭洞という副鼻腔は、鼻腔に通じており、鼻呼吸と共に換気が行われている!

つまり、額は、鼻と共に呼吸をしている事になる。

この副鼻腔内部の粘膜には多くの毛細血管と感覚神経が分布しており、その炎症は、鼻はもちろん眼や耳や脳にまで悪影響を与えると言う。

前頭洞の構造を注視すると、そこには二つの特徴がある。ひとつはこの前頭洞が中央の薄い隔壁によって左右二つにきれいに分かれている事。もうひとつは、左右二つに分かれた前頭洞は、全体として横にしたダイヤ形の様な、あるいは “眼の様な”、形をしている、という事だ。

ここで私が思い出したのが、伝統的なヒンドゥ・ヨーガにおいて想定されている、アジナー・チャクラ(あるいは第三の眼とも言う)の『形』だった。

アジナー・チャクラの形、デザイン、そして位置は、正に前頭洞のそれとピッタリ重なり合っている。前頭洞の存在を知らずに、この図柄が描けただろうか?

アジナー・チャクラの生理学的基盤は松果体ではなく前頭洞であり、その存在を解剖学的に知っていた古代インド人は、正確にその形を模して、このチャクラのデザインを描出したのではないか?

そして、この前頭洞は、鼻呼吸と密接な有機的連携を持って共に息づいており、その “感覚” に気付き集中する事が、ヨーガ・チャクラ以前に、すでにブッダの瞑想法の中で重要な意味を持っていたのではないか?

そのように考えると、ブッダがその舌をもって耳と鼻と額を撫でた、というあの理解不能な文言の隠された意味、あるいは『論理的な筋道』が分かる気がする。

以上が、第二の読み筋だった。

ただ、以上の流れが、セーラ・バラモンの広長舌相のエピソードと本当に関係があったのかどうかは、正直私にも分からない。

けれども、舌と、耳と、鼻と、額は、生理的・解剖学的に「呼吸」によってひとつに結びつけられる。舌と耳と鼻と額は、すべて空気の通り道によって内部でひとつにつながっている。という、この科学的事実の発見こそが、私にとって何よりも重要な事だった。

加えて、空気の通り道ではないが、眼もまた、涙道(鼻涙管)によって鼻腔とつながっている、という事実を付記しておきたい。

滂沱の涙を流しながら泣いていると、鼻水まで出て来るのは、この涙道によって鼻孔内部にまで涙が流れるからなのだ。

これはビックリ・ショーなどで、たばこの煙を目から出したり口に含んだミルクを目から出したりする姿を見れば良く分かる。

つまり、顔にある眼耳鼻舌の四官+額(意?)は、その全てが鼻を中心点として内部的に “つながっている” 。

これは、古代インド的な瞑想実践法の探求において、極めて重要な意味を持つ発見だった。

こちらの投稿につづきます ↓