インド武術から見た相撲の起源5:織田信長の『黒人従者・弥助』は、インド武術の使い手だった!?

◆織田信長の相撲好き

日本の柔術・組討術は平安時代の相撲にその淵源を発し、平安末期から鎌倉時代をへて戦国時代にかけて打ち続く戦乱のさ中に錬磨された結果、徐々に体系化されていき、最終的に江戸初期までにその技法が確立したと言われている。江戸期の相撲に大きな影響を与えたという関口流も、戦国期に確立した既存の術技をベースに、開祖の関口氏心が独自の工夫も合わせて江戸初期に大成したものだ。

特に戦国時代の発展は著しく、数多の著名な戦国武将たちが、もっぱら実践的な要請から武者相撲をはじめ刀槍術、武芸全般についてその技法の錬磨を奨励し、名人・高手に対して厚く報奨をとらすなど、武術発展のパトロンとして大きな役割を果たした。

中でも天下人となった織田信長は大の『相撲好き』として有名で、ここに本稿の文脈上とても面白いエピソードがある。

私は、古墳期から平安期にかけてだけではなく、この戦国期にもインド武術の気配、その伝播の可能性を強く感じているので、今回は信長をひとつの焦点として、そのあたりを見ていきたい。

戦国時代に入ると、戦国大名は武術としての相撲を奨励するようになりました。当時の合戦は、堅固な甲冑を身に纏って戦いますので、最後は短刀をもっての格闘になります。この時に、相撲の技がものをいうのです。

戦国大名のなかでも、大変な相撲好きが織田信長です。信長の公式記録である「信長公記」には、信長が開催した相撲大会の記事が何度も出てきます。

信長は、相撲大会で活躍した力士たちには、太刀を与え、家臣に取り立てたうえ、相撲奉行に任命しています。また、信長の重臣たちも、それぞれ自慢の力士たちを相撲大会に出場させていますので、織田家では上下をあげて相撲を振興していたようです。

(太線強調や※注記は筆者、以下同)

上の引用を読んだだけでも、信長の相撲愛の深さはありありと想像できる。当時取り立てられた相撲取りの子孫にあたる東さんという家には古文書が伝わっており、そこには以下のような内容が記されているという。

東家に伝わる古文書

内容一部抜粋:信長公は伝蔵の勇力の程を御覧成さりたいとのことで、同国常楽寺村の住人西馬次郎と申す者を相手に呼ばれ、青き大竹を引っぱらせた。両人相劣らぬ大力で、大竹は中より引き切れて、(二人は)東西へ分かれた。珍しい御遊興とたいそう感心されて、品々御褒美を下され、今家宝として伝来している。その時伝蔵は東の方、馬次郎ハ西ヘ分かれたので、(信長公は)伝蔵には東という氏、馬次郎は西という氏を下された。

上の『竹引き』は大ぶりの孟宗竹を適当な長さに切って、その両端を二人の力自慢が持って、お互いに逆方向に捩じり合って勝負する「綱引きの変形・竹バージョン」のような競技・余興らしい。

その大竹が引きちぎれるほどとは両者よっぽどの大力だが、一説によると、上のエピソードは現在に至る相撲の取り組みが『東西』に分かれている事の起源だとも言われており、天下人信長が相撲の歴史に与えた影響は、ある意味計り知れないものがあったのかも知れない。

信長の相撲好きを詳述した『信長公記』は、彼に長年近侍していた太田牛一によって1600年頃までにまとめられたものだが、その相撲に関する記述は、信長の上洛以降に唐突に登場し、彼の死の前年までその相撲好きぶりを繰り返し描いている。

信長と相撲の記事は、『信長公記』の元亀元年(1570)から天正9年(1581)の間に見られ、それ以前には確認することができない。信長は上洛以降、相撲に関心を持ったといわれている。

もちろん彼が相撲の存在自体を上洛以前に知らなかったはずはないのだが、特に上洛以降彼の相撲愛がフツフツと高まった背景には、何らかの文脈がある気がしてならない。どちらにしても、彼の事績が後世の相撲文化に大きな影響を与えていった事は間違いないだろう。

◆信長の南蛮好みと黒人従者・弥助

そのプロセスにおいて、本稿の文脈上ひとつの重要なカギとなるのが、信長の『南蛮好み』だ。

彼の南蛮好みは日常の装束に留まらず戦場の鎧兜にも及んでおり、その影響によって当時戦国武将の間では南蛮風の戦仕立てが大流行したという。その背後には、信長と南蛮人『バテレン』たちとの深く密な交流があった。

1568年に上洛後、時の将軍であった足利義昭を擁した信長は、実質的に日本の覇者となった。翌1569年にはキリスト教布教の許可を得るために京にやってきたポルトガル宣教師のルイス・フロイスと初めて面会し、その頃の日本では貴重だった金平糖を贈られている。信長は大の甘党で、金平糖を大層気に入って何度も取り寄せたと言う。

これが信長の『南蛮好き』の嚆矢となって、その後は南蛮人や南蛮文化との活発な交わりが続いていくのだが、彼と南蛮人とのエピソードの中で、とりわけ私の目を引いたのが、『黒人従者・弥助』の存在だった。

この弥助、元々はイエズス会の宣教師であるアレッサンドロ・ヴァリニャーノが1581年に初めて来日した際に、護衛ないし奴隷として伴ってきたまっ黒な肌色をした人物で、実はイエズス会関係の記録には「インドから連れてきた」と記されている。

一方で彼が東アフリカ出身だという記述もある事から、アフリカの黒人奴隷を出自とするのではないかと一般に考えられており、それゆえ『黒人従者・弥助』になっている訳だ。

弥助の出自については、フランソワ・ソリエが1627年に記した『日本教会史』第一巻に記述がある。イエズス会のイタリア人巡察師(伴天連)アレッサンドロ・ヴァリニャーノが来日した際、インドから連れてきた使用人[4]で、出身地はポルトガル領東アフリカ(現モザンビーク)であると記されている[5]。

戦国時代、ポルトガルやスペインなどヨーロッパ人が日本を訪れるようになり、アフリカ出身の者たちも、従者または奴隷として連れてこられていた。その数は決して少ないものではなく、弥助もそのような一人で宣教師の護衛をしていたとされる。護衛として武術の訓練も受けていたと見られるため解放奴隷や自由人との説もあり見解が分れている[6][1][2]。

ヴァリニャーノは日本に来る前にモザンビークに寄港した[7]後インドに長く滞在していた経験があり、弥助が直接ヴァリニャーノによってモザンビークから連れてこられたのか、それとも先行してインドに渡っていたのかはこの文章からは不明である。

この、これまで見た事もない真っ黒な肌色をしたバテレンの従者を、信長はいたく気に入ってしまい、ヴァリニャーノに頼んで自らの家来として申し受け、弥助という名前まで与えて可愛がったという。

天正9年2月23日(1581年3月27日)に、ヴァリニャーノが信長に謁見した際に奴隷として引き連れていた[8]。『信長公記』には「切支丹国より、黒坊主参り候」と記述され、年齢は26歳 - 27歳ほどで、「十人力の剛力」、「牛のように黒き身体」と描写されている[9]。

天正9年3月11日(1581年4月14日)付でルイス・フロイスがイエズス会本部に送った年報や、同時期のロレンソ・メシヤの書簡によれば、京都で黒人がいることが評判になり、見物人が殺到して喧嘩、投石が起き、重傷者が出るほどだった。初めて黒人を見た信長は、肌に墨を塗っているのではないかとなかなか信用せず、着物を脱がせて体を洗わせたところ、彼の肌は白くなるどころかより一層黒く光ったという[4][注釈 3][10][8]。

本当に彼の肌が黒いことに納得した信長はこの黒人に大いに関心を示し、ヴァリニャーノに交渉して譲ってもらい、「弥助」と名付けて正式な武士の身分に取り立て、身近に置くことにしたと、イエズス会日本年報にあり、信長は弥助を気に入って、ゆくゆくは殿(城主)にしようとしていたという[11]。また、金子拓によると、『信長公記』の筆者である太田牛一末裔の加賀大田家に伝わった自筆本の写しと推測される写本(尊経閣文庫所蔵)には、この黒人・弥助が私宅と腰刀を与えられ、時には道具持ちをしていたという記述があるという[12]。

『家忠日記』の天正10年4月19日(1582年5月11日)付けの記述には「上様[注釈 4]御ふち候、大うす(デウス)進上申候、くろ男御つれ候、身ハすみノコトク、タケハ六尺二分、名ハ弥助ト云(信長様が、扶持を与えたという、宣教師から進呈されたという、黒人を連れておられた。身は墨のようで、身長は約1.82メートル、名は弥助と云うそうだ)」とその容貌が記述されている[13]。これは弥助も従軍していた甲州征伐からの帰還途上に、信長が徳川領を通った時に家康の家臣である松平家忠が目撃したものであるが、日記の記述に弥助は下人や年季奉公人のような隷民ではなく扶持もちの士分であったとはっきり書かれている。

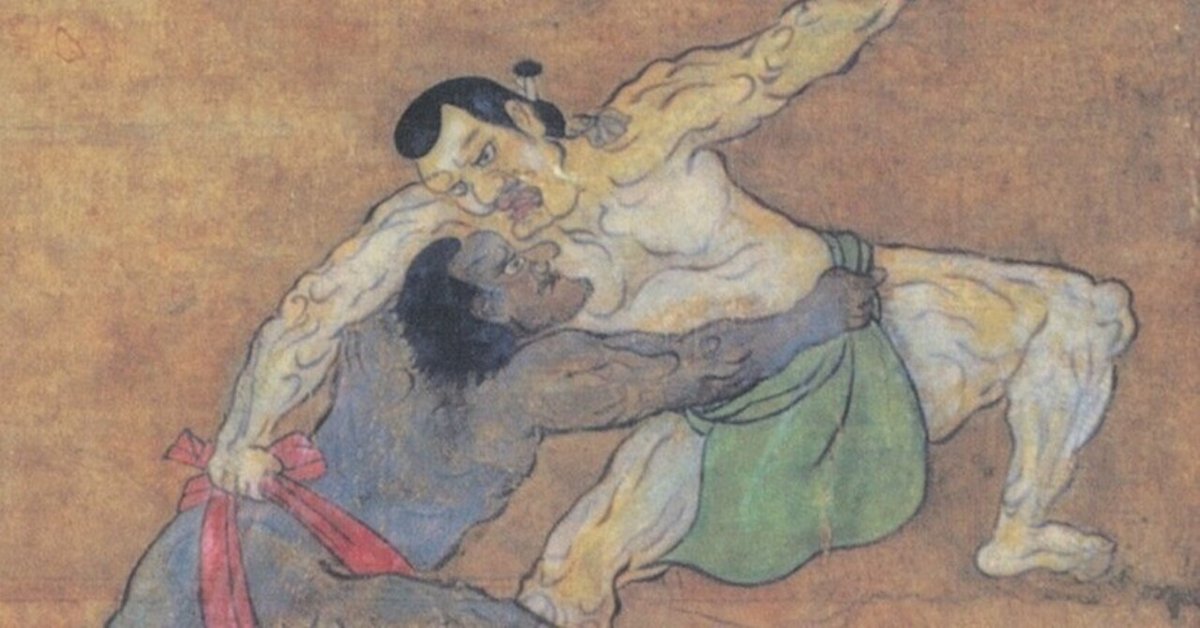

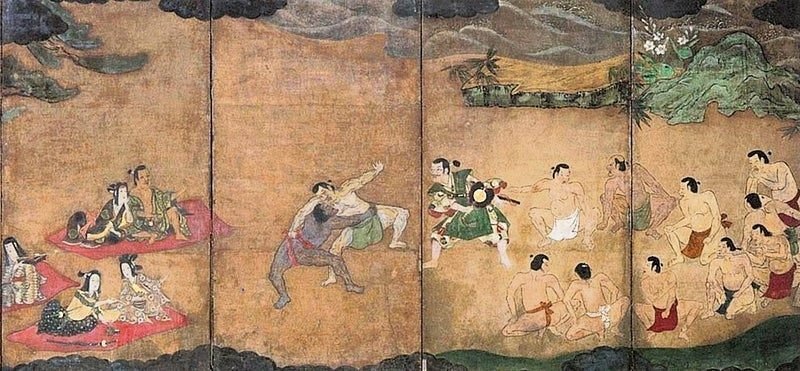

そして興味深いことに、この黒い肌の弥助が相撲を取っている図ではないか、という絵屏風が、現代にいたるまで伝わっている。

上の相撲遊楽図屏風は1605年頃の作とされる物で、中央で相撲を取る二人を行司審判しているのが信長で、左側の肌の黒い力士が弥助ではないか、と一部の研究者は推定しているという。

拡大していると、確かに左側の力士は肌が黒く、鼻筋も通って高く、髷も結わないザンバラ髪で、明らかに日本人とはかけ離れた異人相をしている。しかし、これは果たして、『アフリカの黒人奴隷』の人相・風貌だろうか?

実は私は、上の肌の黒い異相の男を見た瞬間、唐突に一人の映画スターの顔を思い出していた。それは南インドはタミルナードゥ州のヒーロー、ラジニ・カーントだった。

これらふたつの画像その人物を子細に見比べてみて欲しい。弥助ではないかとされる相撲遊楽図の『肌の黒い力士』とラジニ・カーントの人相骨柄は、同じ系統にあるものとして重なり合わないだろうか?

この二つのイメージがシンクロした瞬間、私の中で『弥助・南インド人説』がにわかに湧き起こり、徐々にしかし確実にふくれ上がっていった。

弥助は一般に「東アフリカから連れられて来た黒人奴隷の従者兼護衛」というのが通説になっている様だが、私たちが通常『黒人奴隷』としてイメージする、大航海時代以降に西洋人によって奴隷化されて南北アメリカに輸出されたアフリカの黒人の多くは、内陸平地に住み原始的な農耕・牧畜などに携わるバンツー系の部族が主体となっている。

彼らの顔貌その一般的な特徴は、平たい丸顔に低く鼻翼の広がった鼻、短いチリチリに縮れたカーリーヘアーだ。そして『黒人』とは言うものの肌色は明るい茶色から濃く暗い茶色まで幅広く、実は『漆黒』の肌色は少ない。肌の『黒さ』で言えば、むしろ高地に住むエチオピア系部族の方がはるかに暗く黒い肌色を持っていたりする。

一方、弥助の特徴・肌色を表す言葉として常に言われることは、「墨のように黒い」というものだ。上に見られるようなアフリカ人の肌色に対して、この言葉は果たして適当だろうか?

またもうひとつ弥助の肌色を表現するものに『牛のように黒い』という言葉があったが、日本人は昔から牛馬など家畜の『茶毛』と『黒毛』を明確に弁別しており、もし弥助の肌色が茶色に大きく傾いていたら、「牛のように黒い」という表現はしなかったはずだ。なのでここでの真意は「黒毛和牛のように黒い」という事だと思われる。

私たちは『黒人』という言葉に惑わされがちだが、多くの場合、アフリカ人の肌色は言葉の真の意味では『茶色』に近く、墨や黒毛和牛のような『真っ黒』からはかけ離れている。

そして実は、南インドの、特にアンドラからタミルにかけての地域には、一般的なアフリカ人と比べても遥かに肌が『黒い』人々が存在している。これは私自身が現地を踏破し自らの眼で実見してきた上での実感だ。

上の写真、中央の二人はケララの寺院に来ているアンドラ人の巡礼だが、アフリカの黒人に遜色ないメラニンの濃い肌色をしており、普段日に晒されている顔や肘から先、特に手の甲などはアフリカの平均的な黒人と比べても、遥かに『漆黒』感に近い。

つまり、私がここで言いたいのは、もし仮にアフリカの黒人に対して『墨のように黒い』という表現が相応しいと言うのならば、南インド人にも同等かそれ以上に『黒い』人々はいくらでもいる、という事なのだ。

◆南蛮人と一緒に来日していた『肌の黒い人々』は何者か?

この『弥助・南インド人説』を検証するために、私はいわゆる『南蛮渡来図』をいうものを片っ端から調べていった。当時の日本人にとって南蛮人の到来はその風貌的・文化的な違いによって驚嘆の的となり、特に都市部では権力の中枢と直で結びついた煌びやかなたたずまいと共に、格好の画材となって多くの絵図が描かれている。

そこには従者・労働者として多くの『西洋人とはまた違う、肌の黒い異人』も描かれており、一般にこれら『黒い人々』もまた弥助と同様『アフリカの黒人』だと考えられている様だ。だが果たして本当にそうなのか?

肌が黒いからと言って『アフリカの黒人』とは限らない、という事は、すでに南インド人の実例で示した通りだ。

ここでは南蛮渡来図として特に著名な、神戸市立博物館所蔵の狩野内膳の二枚の作品をサンプルに、そこでの『黒人』描写の諸相を子細に検証していく。狩野内膳は風俗画の大家で、その写実的・記録的な描写には定評がある。この南蛮屏風は豊国祭礼図屏風と共に彼の代表作のひとつになっている。

まずは二枚の内日本に入港したシーンを描いた『右隻』を見てみよう。南蛮の帆船上で、おそらくは船員と思われる『肌の黒い男達』がロープやマストに取り付いている。一見日常的な作業をしている様にも見えるが、何やら曲芸を演じている様にも見える。ひょっとすると日本に到着したその祝賀的なムードを演出するための余興でもあろうか。

各人物像が小さいせいでその風貌の詳細は不分明だが、肌が黒いのは間違いなく、頭には被り物を着け、上下に分かれた服を着、その布地柄はチェックが特に多い。そして、各人の身体操作は極めてアクロバティックで、高度な修練を物語っている。ロープやマストに登っている人物は皆ほぼ同じ外見をしており、おそらく同一人種の職能集団としての船員なのだろう。

地上に視点を移していくと、そこにも多くの『肌の黒い人』が描かれている。上の画像の右側にはポルトガル人に日傘を差しかける従者がいて、その顔貌は妙に横幅広くやや奇怪な印象を受ける。左側で閉じた傘を持つ男は面長で髭を生やし鼻筋が高く通り、頭に白い被り物を着けている様子が見て取れる。パッと見の印象では、インド系ムスリムの外貌に近い。また、ここでも彼らの服装はチェック柄が主体だ。

この従僕が主人のポルトガル人に日傘を差しかける構図は、他の多くの南蛮渡来図でも普遍的に描かれており、それが「インドのチャトラ文化」に重なるものだという事は指摘しておきたい。当時ポルトガルはインドのゴアなどに一大拠点を築き、アジア・極東貿易の中継基地としており、バスコ・ダ・ガマのインド到来(1498年)から数えると、ヴァリニャーノが信長に謁見した時点(1581年)で、既に80年以上もの『インド歴』がある。

日本にも傘蓋を差しかける文化はあるが、この日傘使用は、おそらく相当以上に土着化したポルトガル人が、インドから持参したスタイルだと思われる。

上の一角はそのほとんどが『肌の黒い人』で占められている。虎や大型のアラブ馬とされるものなど、人間だけではなく動物も異国から持ち込まれていた事が分かる。虎はベンガル・タイガーだろうか。

『黒人』たちは総じて短毛で、これはアフリカ人の特徴に合致するが、天然で短いのか刈って短いのか、カーリーなのか否かは不明。赤い帽子の男と馬を御する男は明らかに大きく通った鼻をしており、アフリカの黒人というよりは、アラブやインド的な風貌にも見える。彼らの多くがチェック柄を着ているのはこれまでと同様だ。

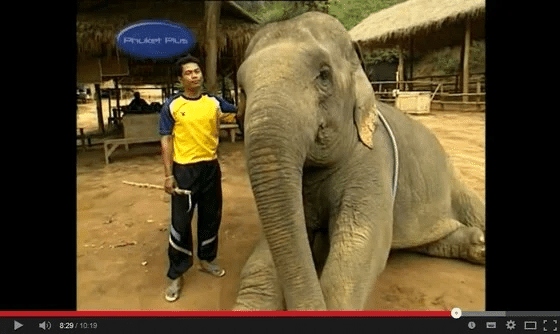

次に、この右隻とセットになっている、同じ狩野内膳作のもう一枚の南蛮屏風『左隻』を見てみる。右隻は日本到着シーンだったが左隻は外地からの出発シーンで、そこには象も描かれていた。右手中央には港と停泊する帆船が描かれており、これから乗船する途上なのだろう。

これがそのまま日本に到着したならば、おそらく日本に象が上陸した嚆矢とも思えたが、象の横に随伴する『黒人』がその手に持つ『鈎棒』を見た瞬間、私は息を飲んでいた。

◆鈎棒を手にした象使い

以前に上座部仏教のパーリ経典について相当突っ込んだ研究をしていた私は、そこに登場する『狂象の喩え』や『象の調御の喩え』の真意を理解するために、古代インドにおける『象の調教法』について調べたことがある。

仏弟子の告白 77: ハッターローハプッタ長老

この心は、以前には望むところに、欲するところに、快きがままに、さすらっていた。今やわたしはその心を適切に抑制しよう。――― 象使いが鉤をもって、発情期に狂う象を全く押さえつけるように。

西洋の最も早い文献では、すでにアレクサンダー大王のインド遠征時、紀元前327年には、インド軍によって戦象が使われていた事が記録されており、この戦象の威力が、アレクサンダー大王がインド征服を諦めて撤退した、ひとつの大きな理由ともなっている。つまりその時点で、インド人はあの強大な力を誇る野生の象を、巧みに躾けて戦場で意のままに操りうるだけの調御法を知っていた事は間違いない。

彼らのその調御法では、極めて特徴的な形をした『鈎棒』が使用されるのだが、狩野内膳の南蛮屏風に描かれた象の横に立つ『黒人』がその手に持つのは、まさにインドの象使いが用いる『鈎棒』そのものだったのだ。

この、古代からインド人が象の調御に用いてきた『鈎棒』の形状については、最も古層のもので、サンチー仏跡のストゥーパ門塔トラナに彫られた彫刻に、明瞭に描かれている。

上の写真右端には二段になって象が彫られ、それぞれの背に乗る人物の右手には途中に鈎がついた棒が握られている。この鈎棒を象の頭・前額部に常に押し添え構える事こそが、象の調御の肝となるスタイルなのだった。

これはまさに古代インド人の専売特許とも言えるものであり、象使いカーストの家系に代々受け継がれてきた特殊技能で、余人に容易に習得できるものではなかった。

この技はやがて仏教の伝播と共にスリランカやタイをはじめとした東南アジアにも広く普及していき、現代に至るまで脈々と受け継がれているが、そこにおいても、現在でもなお、このインド・オリジナルの鈎棒の使用法、そのノウハウはほとんど変わらずに受け継がれている。

もちろんそれはインド本国でも同様で、日本の戦国時代と同時期、ムガル朝期の細密画にも、この鈎棒を持った象使いがしっかりと描かれている。

確かに時代や地域によって、この鈎棒のディテールは微妙に異なっているのだが、基本的なコンセプトは不変かつ普遍であり、それは狩野内膳の屏風絵においても見事に共有されているのだった。

現在、サーカスや労働使役、観光アトラクションなど世界中で象の調教は行われているが、その大本の起源はインドだと言われており、英語で象使いを意味する『Mahout』、鈎棒を意味する『Ankus』も、その起源はそれぞれインド語の『Mahavat』『Ankush』だという。

これら描かれた象は全て比較的小型で耳が小さいアジア象である事においても共通しているが、バンツー族が住むアフリカの象はこれとは異なった亜種であり、元来調教には適していない。もちろん彼ら黒人に伝統の調象技術などはなく、サバンナ生活からポっと出の黒人奴隷にそれを仕込む、などという事も、まずはあり得ない話だ。

伝統的に、象使いは何世代にもわたって象を飼う経験を持つ民族の出身であり、象使いは生涯または勤務期間を通じて象を飼い続けます。(機械翻訳)

以上のように論理的に詰めていくと、この狩野内膳が描いた南蛮渡来図の中でも、まずは『象使い』に限って言えば、「鈎棒を持った肌の黒い男は『インド人』である可能性が極めて高い」と判断するのが妥当ではないか、そう私は考えた。

もちろん、南蛮人が日本に渡来した16世紀末時点で、インド以外にも多くの国で象の調教が行われていたはずだが、何よりもこれら南蛮人はインドから出発して日本に渡来しており、普通に考えればインド象とそのインド人調教師をセットで連れて来た、と考えるのが自然だ。

もしそうだとすれば、戦国期の日本に、ポルトガル人に随行してインド人がやって来ていた(!)事になる。この事実の発見は、私の胸を一躍ときめかせるものだった。

この時代やはりポルトガルが植民していたスリランカでも象の調教は行われており、これがスリランカ人である可能性も否定はできないが、マジョリティのシンハラ人は内陸に自閉して海外進出などとは程遠く、仮にスリランカ人だったとしても、少数派のインド・タミル系だろう(現代に伝わるスリランカの鈎棒を調べると、そのほとんどが六尺ほどもある長棒だった)。

上に掲載した画像を拡大すればよく分かるが、そこに描かれた象使い達の顔立ちは共に肌色黒く、鼻筋が通って大きく、眼もギョロリと大きく彫が深い。明らかに『インド人顔』系統であり、東南アジア人も候補から外れる。

◆ルンギーやドウティーを着た従者たち

実はこの狩野内膳作の南蛮屏風には、モチーフのよく似た別バージョンがあって、現在ポルトガルのリスボン博物館に収蔵されている。そこにも同じように象が描かれているので、下に見てみよう。

上の画像、若干不明瞭で見にくいが、中央黄色シャツの男と、もう一人その後方を歩く黒シャツ白帽子の男も、やはり同じ鈎棒を持っている事が分かる。どちらも面長で鼻が大きく高く、少なくともバンツー系黒人や東南アジア人ではないだろう。

そして、私が注目したのが、黄シャツを着て鈎棒を持つ男の『ズボン』だった。それは一見すると確かにズボンのようにも見えるが、他の黒人が穿くズボンとは明らかに異なる、お尻から背中のウエスト部分にかけての『たくし込み』やその皺を見た瞬間、それが私にあるものを想起させていた。

インドでは伝統的にルンギーやドウティーなど、一枚の大きな布をそのまま腰に巻き仕立てるボトムズが愛用されており、その着用法として

「一枚の布を腰に巻き、その両端を前方から後方へと股の間を通してたくし込み、腰の後ろの締め込みに挟んで固定し、一見するとズボンのように両足を別々に動かせるようにする」

スタイルがある。

現代インドでも、その着用法は特にドーティーで一般に広く行われており、そこにおける布の皺・ドレープの流れ具合が、上のリスボン版南蛮屏風の象使いのボトムスとよく重なり合うのだ。

その後ろ姿は、背中ウエスト部の締め込み中央から、帯状に布のラインが下へと伸びており、これを斜めから見れば、件の象使いの姿とよく似ていないだろうか。

ズボンに仕立てていない一枚の大きな布が、如何にしてズボン様の着付けへと変貌していくのか、とても興味深いので、上リンクのYoutube動画はぜひ見てみて欲しいと思う。

実はこれら狩野内膳が描いた複数の南蛮屏風については、その後の調べで色々と複雑な背景があった事が分かってきた。そもそも、この象が描かれた左隻は「外地から日本へ向けての出港風景」であり、もちろん内膳自身は外地になど行ったことはないので、これは様々な情報・イメージを膨らませて描かれたものなのだ。

しかし一方、象の描写は非常にリアルで写実的であり、これは研究者によって、間違いなく、内膳自身が実際に現物の象(そして象使い)を見た、その経験を下敷きに描かれたものだと考えられている。

調べてみると、内膳は一人前になってから秀吉のお抱え絵師になり、1590年には朝鮮出兵に際して基地となった北九州の名護屋に帯同しており、そこから1593年にかけて、実際に長崎に入港している南蛮船と南蛮人及びその文化風俗を実見した可能性が高く、その経験が南蛮屏風に反映しているのは間違いないだろう(長崎の空 参照)。ではその時に、彼は象の現物をも目撃できたのだろうか。

そこで、記録によって実証され得る、内膳が目撃可能な戦国期の象の来日を確認すると、1597年の7月に豊臣秀吉が大坂城下で引見したルソン(現フィリピンのマニラ)使節の献上物としての象のみが該当しており、おそらく内膳は1590‐93年の長崎ではなく、この大阪に上陸した象のパレードを実見して、そこでの情景を南蛮屏風の港湾風景にそのまま写し描いたのではないか、というのが、どうやら研究者の結論らしい。

そうなって来ると、私のこれまでの仮説はにわかに土台を失いかねない。何故なら、このマニラ使節は、当時フィリピンを征服・支配していたスペイン人提督によるもので、このスペイン人は実はメキシコから出発して太平洋を渡ってフィリピンに来航し、そこを征服・支配した後に自らを『インド王』と称していたもので、直接的に実際のインドとは関係がないように見えたからだ。

ところが更に突っ込んで調べていくと、スペイン領マニラ提督が送り出したこの使節は、ドミニコ会士のフアン・コボである事が分かった。当時ドミニコ会はポルトガル船に乗ってインドにも進出しており、イエズス会とはライバル関係にあったが、同じインドという場を共有していたので、インドから象と象使いを連れて来る事は十分に可能だった。

ドミニコ会は13世紀初頭にスペインのカスティーリャ地方出身のドミニコ・デ・グスマンによってフランスに設立され、伝統的にスペインやフランスとの結びつきが強いが、ファン・コボ自身はポルトガル人であり、彼ら修道士たちは国家の壁を越えて同じカトリック教圏の植民地を自在に移動し活動していた。

やはりポルトガル人ドミニコ会士で、コボより一昔前に活躍したガスパール・ダ・クルスに関する記述を見ると、インドをはじめドミニコ会のグローバルな布教活動を知ることが出来る。

ガスパール・ダ・クルスは、1548年に他の10人の修道士とともに、アゼイタオン(※ポルトガル)の説教者修道会(ドミニコ会)修道院に入会した。[2] ガスパール・ダ・クルスは、東方にドミニコ会の布教所を設立するため、ディオゴ・ベルムデス修道士の命でポルトガル領インドへ向かった。クルスは6年間、ヒンドゥスタン、おそらくゴア、チャウル、コーチに滞在した。彼の修道会がそこに入植地を築いていたためである。この間、彼はポルトガル領セイロンも訪問した。

またこの時代、スペインがポルトガル本国を征服してイベリア連合王国を築き上げており、その期間は1580年から1640年の間、ちょうどマニラ使節が秀吉に象を献上した1597年ともしっかりと重なっている。つまり、インドに一大地盤を築いていたポルトガル人は、この時、実質スペイン人の支配下にあった訳で、好むと好まざるとに関わらず、スペイン領マニラ提督に便宜を図ることは十分に考えられるのだった。

当時のフィリピンに象使いの文化が存在していた事は知られておらず、このスペイン領マニラ提督が秀吉に献上した象、そしてそこに随伴していただろう象使いは、ポルトガル船がインドから連れて来たものをスペイン人がマニラで受け取り、それをフアン・コボが連れて来た、と考えるのがまずは妥当ではないだろうか。もしそうだとすれば、やはり狩野内膳が描いた象使いは、インド人であった可能性が極めて高い、というのが私の結論だ。

そもそも、「秀吉に象が献上された」と一言で言うが、象の調教はその特殊技術が際立っているが故に象使い抜きでコントロールする事は実質不可能に近いので、記録では確認できないが、おそらくこの時に象使いも一緒に献上されたと見るのが妥当だろう。

当時のインドでは既に戦象は主戦力からは外れていたが、依然として軍事とは深く結びついており、象はクシャトリヤ王の偉大な武勇を象徴する乗用動物だった。だからこそ、偉大な覇王たる秀吉への献上物にもなっている訳だ。となると『インド武術』の存在は、もはや紙一重の向こうに近づいている。

かくして、内膳が描いた象使いはインド人であり、彼らの穿くボトムズはドーティーやルンギーなどインド式衣装ではないのか、という私の感触は、一層強まったのだが、そう思って良く見直してみると、南蛮屏風に描かれた他の『黒人』たちが穿くボトムズも、一見するとポルトガル人が穿く提灯ズボンにも見えるが、実はドウティーやルンギーとも考えられるものが多数ある事が分かった。

上に見るように、南蛮屏風・地上部分を見ると、肌の白いポルトガル人のほとんどは膨らみが強調された提灯ズボンを穿いていて、『黒人』従者たちも生地こそ違え、同じような仕立てのズボンを穿いている風にも見える。

けれど、件の象使いの白いボトムスがドウティーではないか、という視点を得てから、改めて『黒人従者』のボトムズを見直してみると、ズボンにしては不自然なたるみ、たくし込み、しわ襞が多く見られ、これはシュッとしてシンプルな白人のズボンとは明らかに違う。

特に上の画像の黒人従者のボトムズの足首・裾部分の不整形なたるみダブつきは、きちん整形されて縫い込まれたズボンの裾とは全く異なった表現となっている。

私は、「彼らの多くがインド人であり、日常の労働着としてルンギーあるいはドウティーを好み、それを動きやすくズボン風に着付けているのではないか。そして、そのような衣服の存在を知らなかった内膳は、観察した限り忠実に描写しようとして、この様な中途半端な形になったのではないか。」と仮説を立てた。

もし戦国時代の日本に、ゴアなどアジア開拓拠点からやってきたポルトガル人が、多くのインド人労働者を随行させていたとしたら、弥助もそんなインド人の一人であった可能性がはっきりと見えて来ないだろうか。

私は再び、『弥助・南インド武人説』に立ち還り、その真贋を見極める為に様々な資料を漁っていった。そうして出会ったのが『信長と弥助』という一冊の本だった。

◆ロックリー・トーマス氏の推理と弥助の実像

この『信長と弥助』という、私にとって(と同時にたぶん多くの一般読者にとっても)画期的な内容を持つ本の著者は、ロックリー・トーマスという在日英国人の歴史学者で、アマゾンの著者紹介を見ると以下の様に書かれている。

日本大学法学部准教授。ロンドン大学東洋アフリカ研究学院(SOAS)客員研究員。研究分野は内容言語統合型学習(Content and Language Integrated Learning (CLIL)。担当教科は英語で歴史、特に国際的視野に立った日本史を扱う。日本やアジアの歴史に関する多くの研究も行っており、2017年、織田信長に仕えた黒人侍「弥助」についての書籍『信長と弥助:本能寺を生き延びた黒人侍』は初の著作にあたる。2019年4月にGeoffrey Girardとの共著 「African Samurai: The True Story of Yasuke, a Legendary Black Warrior in Feudal Japan」を米国等にて刊行。イギリス出身、日本在住。

序盤導入部こそ、物語的な語り口で実証性に不安を感じさせたが、それ以降の考証段階に入ると一転して歴史学者らしい徹底的なエビデンスの検証と精緻な論理構成で読む者を魅了し、私も一気呵成に読み終えてしまった。

そこで示された数多の情報と、その情報に基づいた『弥助像』の再構成には驚きの連続だったが、さて、いざその内容を前提に本稿の論述を進めようとした時に、私はハタと当惑してしまった。

この『信長と弥助』という本は、一冊の上質な謎解き、ディテクティブ・ストーリーになっており、どのような引用の仕方をしても、いわゆる『ネタばれ』にならざるを得ないからだ。

しかし、氏が提示する情報とその読み筋は本稿の論述展開にとって欠かせないものなので、ここでは特に『インド』と『武術』というキーワードを中心に、本当にピンポイントでの引用を付した上で、私の仮説を提示していきたいと思う。

既に本稿序盤で書いたように、弥助はイエズス会修道士ヴァリニャーノによってインドから伴われて来日し、1581年にヴァリニャーノが信長と謁見する際に随行し、気に入った信長が彼をもらい受けて家臣としてとりたてたのだが、このくだりについて、本書の序盤にロックリー氏は以下の様に書いている。

彼の年齢、体格、腕力、それから、おそらく実戦経験があったと思われる点を考えると、自分の人種にはほとんど敬意を払わない宣教師ーーそれがたとえヴァリニャーノほどのカリスマ性を備えた人物であってもーーに仕えるよりは、自分をおおいに気に入ってくれる天下人たる武将に仕えるほうが、はるかに嬉しかったにちがいない。

弥助が単にどこかの家に仕えるべく育てられたのではなく、アフリカ生まれの元自由の戦士、あるいはインドの軍隊で訓練を受けた元兵士だった場合には、ことさらにその思いは強かったはずだ。

p51~52(太字強調や注記※などは引用者、以下同)

「アフリカ生まれの元自由の戦士」!「インドの軍隊で訓練を受けた元戦士」!?

俄然、話が面白くなってきた(笑)

~当時、黒い肌をしたアフリカ人やインド人を数多く連れていたポルトガル人貿易商たちが出入りしていたのが、おもに九州に限られていたこと、~

p58

日本語での特にネット上の言説・情報では、南蛮人と共に描かれた『黒い肌の従者』=アフリカの黒人、という論調ばかり目についたのだが、ロックリーさんは「多くの肌の黒いインド人の帯同」を自明の事としている!

~同時に、弥助が馬に乗ることができたこともわかる。おそらく、多くのアフリカ人が騎馬隊員として雇われていたインドで、乗馬技術をまなんだのだろう。~

同p58

先の「インドの軍隊で訓練を受けた元兵士」という文脈を踏まえれば、ここでの騎馬隊員とは兵士である、と読み取れる。つまりアフリカの黒人がインドで騎馬兵士として雇われていた!?

16世紀後半のインドに、アフリカ出身の傭兵がたくさんいた、なんて話は恥ずかしながら全くの初耳だった。

~この資料(※フロイスの書簡)から、弥助のルーツがアフリカにあることは明らかである。フロイスが書簡で使用した語 ”Cafre(カフル)”は、同じように肌の黒いインド人、東南アジア人、アラブ人とは明確に区別して、アフリカ人だけを示すポルトガル語(ルーツはアフリカだがほかの地域で育った人も含む)だからだ。~

p60

ルイス・フロイスついては、信長に謁見して金平糖を贈ったエピソードを前に紹介しているが、彼はヴァリニャーノとほぼ同世代のイエズス会宣教師で、日本での宣教に関してはヴァリニャーノよりも大いに先輩だ。1561年にゴアで司祭に叙階され、1563年には来日し九州を中心に布教活動に専心している。

1569年(永禄12年)、将軍・足利義昭を擁して台頭していた織田信長と二条御所の建築現場で初めて対面。既存の仏教界のあり方に信長が辟易していたこともあり、フロイスはその信頼を獲得して畿内での布教を許可され、ニェッキ・ソルディ・オルガンティノなどと共に布教活動を行い多くの信徒を得た。

その後は九州において活躍していたが、1580年(天正8年)の巡察師アレッサンドロ・ヴァリニャーノの来日に際しては通訳として視察に同行し、安土城で信長に拝謁している。1583年(天正11年)、時の総長の命令で宣教の第一線を離れ、日本におけるイエズス会の活動の記録を残すことに専念するよう命じられる。以後フロイスはこの事業に精魂を傾け、その傍ら全国をめぐって見聞を広めた。この記録が後に『日本史』とよばれることになる。

上の記述を見るとフロイスは、ヴァリニャーノが信長に謁見した時にその場に同行しており、弥助が関わる宣教師サークルの真っただ中にいて、伝聞ではないリアルな弥助自身と直接関りを持っている人物で、おまけに教会の総長から『記録者』としても任命されている。まさに願ってもないほどの一次証言者だ。

その彼が弥助を「カフル」、つまり「アフリカの黒人」と呼んでいる以上、残念ながら彼がインド人である可能性は、ほぼほぼ潰えたかに思えた。

これは結構ショックだったが、気を取り直してなお気になったのが、先の「多くのアフリカ人が騎馬隊員として雇われていたインドで」というあの記述だった。一体、どのような経緯でアフリカ人傭兵がインドで活躍していたのだろうか。そして彼らがインドで受けていただろう『|訓練《・・》』の中身とは?

まさか兵士として養成されるにあたって、乗馬だけを学ぶ、などという事はあり得ないだろう。部族社会を基本とするアフリカと文明国インドでは、兵士に求められる資質も自ずからレベルが異なるはずだ。という事は、ポっと出のアフリカ人を一人前の兵士に育て上げる練兵の柱として、インド在来の戦闘技術、すなわち『インド武術』をも、叩き込まれていたのではないのか?

私は内心、失望と期待のせめぎあいで大きく心ざわめかせながら、先を読み進めていった。

もしインドで傭兵か奴隷兵としての訓練を受けていたなら、幅広い種類の武器に精通しているか、少なくともその扱いに慣れていたはずだ。どこでどんな役目で訓練を受けたか(あるいは雇用されたか)にもよるが、最新式の大砲や戦術に長けていた可能性もある。さらにインドでは騎兵隊の多くがアフリカ人、ペルシャ人、アラブ人で構成されていたため、弥助も騎兵経験があったと考えるのが妥当なところだ。

p69~70

もし弥助がアフリカ出身の傭兵で、インド現地で練兵され幅広い種類の武器に精通していたとしたら、武器技の前提となる様々な体錬や、格技・体術も合わせて仕込まれ、身に着けていた可能性は高い。それはイコール、弥助が『インド武術の総合的な使い手』だった可能性を強く示唆している!

我々現代日本社会に生きる者は、『武術』というと道場で一般人が稽古する伝統文化、とイメージしがちだが、本来は武術と言えば文字通り戦士(兵士・武人)の戦闘技術であり、兵士=武術家に他ならない。

弥助の経歴のあらゆる点が信長を惹きつけ、異国や戦争、武器、軍事戦略について新たな視点を得ることを愉しんだことだろう。弥助は信長が正式に出会った初めての外国人兵士であり、二人が議論を深めたことは想像に難くない。

p70

(※ロレンソ・メシアの書簡)

また彼が力強く、少しの芸ができたので、信長は大いに喜んでこれを庇護し、

これは弥助が信長に近侍する家来となったことを示す、最初の記録である。明らかに弥助と信長は会話だけにとどまらず、武将と家来の関係としてはそれ以上望むべくもないほど、親しい友達に似た関係を築いたようだ。繰り返しになるが、信長は弥助の武勇と怪力に惚れ込んだのだろう。

P71-72

日本で「武勇と怪力」と言えば、自ずから思い出されるのが『力士』すなわち相撲取りだ。先に言及した「信長の相撲好き」を踏まえれば、彼が弥助の『武勇と怪力』を相撲の対戦で試さなかったとは、到底思えない。

私は、件の『相撲遊楽図屏風』を思い出していた。あの『黒人』は、やはり弥助だったのではないか・・・

また、弥助がインド仕込みの傭兵だった、というここまでの文脈を踏まえれば、彼の怪力は単なる馬鹿力ではなく、高度な練兵の結果としての術技を伴った力だった、と推測するのが妥当だろう。

だとしたら、信長の家臣たちと対戦しただろうその相撲の取り組みにおいて、彼が自慢の怪力と共に発揮した技は、マラ・ユッダやクシュティ系統の組み技武術ではなかっただろうか?それが『技芸』と評価されて、信長に一目置かれ寵愛された、という流れは、牽強付会が過ぎるだろうか?

扶持、熨斗付の短刀、私宅など下賜された品は全て侍という身分の証であり、弥助が信長から地位と富を与えられたことを示している。扶持の額の記録はないが、若い独身の男性が私宅を与えられたという事実は重要な意味があり、かなりの身分だったと思われる。

p75

この辺りの記述からも、弥助が単なる怪力やその真っ黒い肌色による好奇の観点からだけで、信長に寵愛されていたとは到底思えない。彼が一個のひとかどの武人として信長から高く評価されていたからこそ、これだけの待遇を得られた、そう考えるのが自然ではないか。

それを証するように、身請けされた後に信長の小姓・近侍を勤めていた弥助は、本能寺の変(1582年)の際にも信長と共にあって、彼の死に際にその嫡子信忠への密使を託され、一万三千の明智兵の攻囲を潜り抜けて信忠の元へ駆けつけ、信忠軍と共に二条御所で最後まで戦い抜き、ほとんど唯一の生き残りとして明智光秀に捕らえられている。

(※フロイスの書簡)

明智の家臣が彼に近づいて、恐るることなくその刀を差出せと言ったのでこれを渡した。

戦が終わったとき、弥助は命じられるままに己の刀を差しだした。この一文は、弥助がどんな武器を使っていたのかに言及した唯一の手がかりである。弥助の武器が刀だったというのは興味深い。刀は使いこなすために相当な鍛錬が必要な武器である。

p81

この辺りの記述を読むと、弥助が短い間に日本の武技を一通りマスターしていただろう、武人としての高いポテンシャルを推定できる。

弥助は外国人という事で、光秀によって殺される事なくバテレン寺へとその身柄を引き渡されて生き延びたのだが、ロックリーさんはこの後、フロイスがその書簡で最後に言及した『黒人』(弥助であるかは不明)について触れている。

それは1584年4月前後にキリシタン大名の有馬晴信が行った戦にまつわるもので、そこで『黒奴』が大砲の操作を行った」という記述なのだが、その引用の後に注目すべき解説が付されていた。

きわめて興味深いのは、この男が、黒人であるにもかかわらず、アフリカ大陸から直接来たのではなく、マラバル(現在のインドのケーララ州)から来たと説明されている点だ。イエズス会とポルトガルはマラバル地方に大きな関心を抱いていた。弥助はどこかの時点で南インドを経由し、そこで長く暮らしていたのかもしれない。

p86

ここで思い出すべきなのは、ケララのマラバル地方は、本稿『インド武術から見た相撲の起源』冒頭で紹介したカラリパヤットのメッカであり、この『カフル』が関わっただろう、と推定される1500年代後半は、正にこのカラリパヤットが全盛期を迎えた時期と重なる、という事実だ。

弥助はおそらく初めて日本の地を踏んだ黒人の一人だっただろう。しかし、最後の一人ではなかったのは確かだ。1630年代までの期間に、延べ数百人のアフリカ人が日本に居住していたと見られている。その中にはヨーロッパ人に雇われた者だけではなく、日本人に雇われた者もいて、さらに独立して暮らしていた者もいた。

p140

これは本当に驚いてしまったのだが、戦国末期から江戸初期にかけての日本に、これだけ多くのアフリカ人が来航し居住していた、というのは私にとって本当に斬新な視点で、彼らのほとんどがおそらくインド経由で来日していたと考えた時、「では当のインド人はどれほど日本に渡来し、あるいは居住していたのか?」という点が大いに興味を引いたが、残念ながらここではその言及は無かった。

◆やはり来日していたインド人『ラスカー』

やがてロックリーさんは、私も詳細に検分した狩野内膳の屏風絵について踏み込んできた。

文書の記録はごくわずかしかないが、日本人のアフリカ人を含めた外国人との関係や彼らに対する態度を判断するのに貴重な資料が、芸術作品の形で、とりわけ狩野派が描いた南蛮屏風に残されている。狩野派が外国人を初めて屏風絵に描くようになったのは、おそらく1590年代初めのことだ。こうした屏風には、ポルトガル人、アフリカ人、インド人の来訪者と、彼らに関わりのある日本人たちが、筆頭絵師率いる職業画家集団によって描かれている。

初期の屏風絵は、明らかに ”目撃者” によって描かれたものだ。つまり、屏風製作者や画家たちが実際に目にした題材を描いているのだ。南蛮屏風の多くがマカオから来た独特のポルトガル船 ”黒船” を描写していることから、おそらくは長崎で目撃されたものと思われる。

~

屏風絵は実際の出来事を正確に表現しているわけではないが、初期作品が(事実との相違点はあるものの)1590年のヴァリニャーノの再来日を描写している可能性はきわめて高い。

p145‐146

そこで氏がインド人の来日を明示している事に期待は高まったが、『肌の黒い人物』について、まずは明らかなアフリカ黒人についての説明があり、次いで下の様な記述に出くわした時、私は思わず心の中で快哉を叫んでいた。

2番目のタイプはフチなし帽かターバンで頭を覆っている。ときに突拍子もない顎ひげやほほ髭を生やしていることもある。この点をのぞけば、ほかの多くの黒人と似たような格好だ。胴衣と幅広のズボンを着用しているが、やはり靴は履いていない。彼らもたいてい隷属的な立場にいて、外国の動物を(ときには象さえも)操っていることもある。このタイプは ”ラスカー” と呼ばれるインド人水夫が多かったようだ。彼らは奴隷または契約労働者だった。南蛮屏風に描かれている船員は、ほとんどがラスカーとアフリカ人のようだ。

p149

あの肌の黒い水夫や従者の多く、そしてかの『象使い』も、やはり(ラスカーと呼ばれる)インド人だったのだ!だとすると、彼らの穿くボトムスがインドのルンギー(もしくはドウティー)ではないか、という私の視点も、かなり真実味を増して来るだろう。

ボトムスの生地にチェック柄が多かったのは、当時すでに存在していた『マドラス・チェック』を、彼らが好んでいたのかも知れない。

このラスカーについて調べると、とても興味深い事実が分かった。

ヨーロッパ人がアジア海域に登場する15世紀末まで、インド洋から南シナ海にかけての交易を主導していたのは、インド出身者を含むムスリム(イスラム教徒)であった[10]。ムスリム商人たちは中国南部の広州・泉州・杭州などの都市に居住地を設けており、その一部が日本にも足を延ばした可能性はある[10]。

日本の室町時代に活動した商人の楠葉西忍は、来日した「天竺人」と日本人女性の間に生まれた子である[11][10](ただしこの「天竺」がインドを指すとは限らず、諸説がある[10])。

14世紀以降、明の海禁政策を背景として、琉球の貿易船や「倭寇」の船が東南アジア海域における活動を活発化させており、東南アジアでインド系商人と取引をする状況も出現したと考えられている[12]。琉球商人たちは日本の金や銅を積載してマレー半島のマラッカに至り、ベンガル産の布地を買い取っては日本や中国に輸出した[13]。

1498年にヴァスコ・ダ・ガマがインドに到達したのを皮切りに、16世紀にはヨーロッパ人がアジア海域で活動を広げた。1510年にインドの都市ゴアはポルトガルによって占領され、そのインドにおける植民地経営やキリスト教布教の拠点となった。ヨーロッパ人は16世紀半ばに日本へ到達し、日本とインドを結ぶ仲介者に加わることとなった。

インドを訪問したことが年代とともにはっきりした日本出身の人物は、最初の日本人キリスト教徒として知られるヤジロウ(アンジロー)である。ヤジロウはマラッカでフランシスコ・ザビエルに出会い、1548年にゴアで洗礼を受けた。1549年、ザビエルやヤジロウらは日本に上陸してキリスト教の布教にあたるが、ザビエル一行の中にはインド人のアマドールがいた[14]。日本人は当初宣教師たちを「天竺人」と認識し[2](やや遅れて「南蛮人」という認識が広がる[2])、キリスト教を仏教の一派「天竺宗」と見なした[2][注釈 4]。

日本に来航したヨーロッパ船には、ヨーロッパ人以外にもインド人を含むさまざまなルーツを持つ乗員(ヨーロッパでは「ラスカー」Lascar とも総称される)が含まれており[注釈 5][15]、日本では肌の色の濃い人々は大雑把に「黒坊」と呼ばれていた[15]。

ルイス・フロイスの『日本史』によれば、1584年の有馬・島津連合軍と竜造寺軍の戦い(沖田畷の戦い参照)に際し、「(アフリカの)カフル人」1人[注釈 6]と「マラバル人」(インド人)1人が有馬晴信の軍勢に参加して砲手として活躍したという[16]。

キリスト教徒の迫害が始まると、日本の多くのキリスト教徒はマカオやバタヴィアなど国外に逃れたが、その一部はゴアに逃れた[17]。17世紀の初めの時点で、ゴアには日本人の貿易商や、ポルトガル船で輸送されてきた日本人奴隷によるコミュニティーがあった[18]。

上の引用には、既に馴染みのある内容と共に、今まで知らなかった重要な事実が目白押しだ。本稿の主旨上焦点になる部分は太字ハイライトしたが、既にザビエルの来日時にインド人が同行していたと言うのは初耳だったし、その後も南蛮船に多くのインド人『ラスカー』が乗船していた事が明示されていたのは感無量だった。

有馬晴信の戦に砲手として協力した『黒人』の一人が、マラバル人(インド人)と説明されているのはロックリーさんの記述と若干異なるが、もしこちらの記述が正しいとすると、マラバル・ローカルのインド人兵士ならば、たとえ砲手と言えど基礎練兵としてカラリパヤットの下地があった可能性が高く、もしそうなら戦国時代にカラリパヤットの使い手が日本に滞在していた事になる。

1548年にゴアで洗礼を受けた『日本人最初のキリスト教徒』ヤジロウを始め、キリシタン禁教後にゴアに逃げた日本人や商人たちによるコミュニティの存在など、戦国末-江戸初期における日印の関係性は、我々現代人がイメージする以上に深く密だった事がうかがい知れるだろう。

南蛮人の渡来、と言うとどうしても『日欧の出会い』、と捉えられがちだが、それは紛れもなく『日印の生身の出会い』でもあったのだ。

◆グローバルな16世紀の世界情勢と弥助

再びロックリーさんの『信長と弥助』に戻ろう。物語はいよいよ、核心である弥助の素性へと迫っていく。

最後のタイプは武装した黒人たちだ。~

携行した武器は種類がさまざまで刀、槍、三叉の矛、弓矢などがある。こうした武器は護衛や用心棒として雇われていることを示している。ときに馬に乗っていることもあるが、たいていは徒歩である。弥助を目撃した人物も、彼が徒歩だったと証言している。日本に到着したときの弥助も、このタイプに当てはまりそうだ。おそらく弥助は上級のアフリカ人奴隷か、傭兵の自由民だったのではないだろうか。

p150

『三叉の矛』と出てきて、「だんだんと『インド武術』の気配が濃厚になって来た!」と思わず声を上げてしまった。これはトリシュラつまり「シヴァ神の武器」ではないのか?と思ったのだが、掲載の画像は不鮮明で確認できなかった。

これまでは、ソリエの記述と、イエズス会がモザンビーク島でポルトガルの物資支援を受けていたという二点から、弥助はモザンビーク出身だろうと単純に考えられてきた。しかしソリエの記述にはほとんど(あるいはまったく)根拠が見当たらない。弥助は南東アフリカ出身だったかもしれないが、アフリカの他の地域か、はたまたインドの出身である可能性も同じくらいある。

P155

ロックリーさんは弥助の生年について、1581年前後に「年の頃は26,7才」という目撃証言から逆算して、1555年前後と見積もっている。アフリカ人傭兵がインドで使用され始めたのが、いつの時代からかは分からないが、場合によってはアフリカ人の風貌をしてカフルと呼ばれているが、インド生まれだった可能性もあるだろう。

16世紀のモザンビーク島には、バンツー族が多数住んでいた。かれらは一時的に訪れる者や、長く定住している者たちを含めてアラブ人と取引し、アフリカ沿岸の中継港を経由して広いインド洋を隔てた交易を行っていた。おもな輸出品は象牙、金、奴隷で、最大の輸入品はインド製品、とくに織物だった。

p161

ここで重要なのは、ヨーロッパ人による大航海時代が始まる以前から、アラブのムスリム商人によってインド洋交易が活発に行われており、大洋の両岸であるインドとアフリカ、そしてアラブ湾岸世界とを結ぶ交易システムが確立していた、という事実だ。アラブのイスラム商人はインドやアフリカの沿岸に早くから多数移住しており、現地でローカルの女性と結婚して急速に土着化していった。

その為、バスコ・ダ・ガマがインドのカリカットに初めて到達した際には、インド南西岸には既にかなり強力なムスリムのコミュニティが存在し、彼らはインド洋交易に携わると同時に、北西部から陸路でインド亜大陸に侵入していたイスラム勢力がその当時インドで確立していた様々な地方政権と結んで、インド国内でも活発な交易を行っていた。

その様な状況下、十字軍の時代からオスマン帝国による東ローマ帝国の滅亡を経て、イスラム勢力との全面対決状態にあった欧州キリスト教徒にとって、当時ヨーロッパに入るインドのスパイスその権益がイスラム勢力に独占されているのを、何とかムスリムを介さずに奪取できないか、というのが、実はコロンブスを始めヨーロッパ人が大航海時代を切り開いた最大の動機だった。

弥助が日本に来航したその背後には、この様なヨーロッパ人とアラブ・イスラム、そしてインドとの、三つ巴のインタラクションが存在したのだ。

ロックリーさんは、このスパイス争奪戦や様々な社会・経済状況を背景に、ポルトガルやイエズス会、そしてヴァリニャーノが具体的にどのような筋道でアフリカ東岸からインド、そしてマラッカからさらに日本へと航海してきたかを詳細に跡づけ、やがて弥助の出自やヴァリニャーノと出会うまでの来歴に、迫っていく。

ここから先は、本書の核心とも言える部分のネタバレに触れるので直接の引用は控えるが、とにかくロックリーさんが最も有力と見なした仮説を基に、私自身もまた最も説得的と思える結論をまとめれば、おおよそ以下のようになる。

1555年前後に生まれた弥助は、アフリカの北東部、いわゆる平地のバンツー系ではないアフリカ人の戦闘部族の子供だった可能性が高く、侵攻したムスリム奴隷商人によって捕獲・売買され、海洋のイスラム・ネットワークによってインドへと輸出された。

彼らアフリカ北東部出身の黒人奴隷はインドで『ハブシ』と呼ばれ、その武勇と忠義によって傭兵として高い評価を受けていた。

インドに移入された弥助は、とあるイスラム政権によって傭兵向け少年兵として購入され、彼らが奉じ常用する軍事訓練法によって厳しく練兵され、優れた戦士として頭角を現し偉丈夫へと成長した。

それがどのような機縁でか自由になりあるいは売られてか、流れ流れて、ゴアを始め南インドを中心に拠点を築いていたポルトガル人と邂逅し、ヴァリニャーノの護衛として雇われてイエズス会によって日本にまで連れて来られた。

ロックリーさんが読み解き描き出したこのような弥助のバックグラウンドは、信長に寵愛された彼の様々な資質ともよく合致しており、以下の私の考察は、おおむねこの弥助像を前提に進めていく。

この結論に至る読み筋は氏一流の周到に外堀から埋めていく緻密な手法で、読んでいて思わず唸るほど説得力に圧倒されたのだが、彼とは違う私の興味の焦点は唯一つ。それは、

「弥助がインドで仕込まれたという、その武術は、一体、どのようなものだったか?」

という一点に尽きる。

その答えを導き出す為には、当時のインドにおけるムスリム勢力の文化的バックグラウンドと、その侵入・定着状況をまずは考えなければならない。

◆ムガル帝国の勃興と『クシュティ・レスリング』の誕生

本論考のそもそもの巻頭「インド武術から見た相撲の起源1」で、私はインドの伝統武術である『クシュティ・レスリング(インド相撲とも称される)』について、

「クシュティは、16世紀に外来のムスリム王朝であるムガル帝国が成立してからその名前と諸様式が確立した」

と紹介しているが、より正確には、

「インド在来の組技系マラ・ユッダとムガル帝国が持ち込んだペルシャ系のコシティ・レスリングが融合したところに生まれたハイブリッド」

という事ができる。

インドにおいて、モンゴル帝国の末裔と称するバーブルによってデリー周辺を拠点に『ムガル帝国』が成立したのは1526年、つまり弥助が誕生する30年ほども前の事だ。

それから少年弥助が母国で捕らえられ、輸出されてインド国内で練兵を開始したのが10歳くらいと仮定すると、その前後、1570年頃までには、おそらくインド在来のマラ・ユッダとムガル伝統のコシティの融合プロセスは、相当に進んでいたことが予想される。

ムガル朝は初代バーブルから第二代フマユーンの時代、その勢力も限られ非常に不安定で、一時はデリーを失い、インド国外の地方に流浪し雌伏する時期もあったが、やがて失地を回復、1560年に第三代アクバルが親政を開始すると急速に帝国としての威勢を拡大し、弥助が傭兵トレーニングを受けていたであろう時期には、もはや北インドの最大勢力としての地位を確立していた。

ここで問題になるのは、何故モンゴル帝国の末裔を自称するムガル帝国がペルシャ系のコシティ・レスリングを実践していたのか、という点だ。

実はムガルの軍隊はペルシャ人傭兵に大きく依存していて、フマユーンがインドをひとたび失って国外に亡命した時、彼はイランのサファヴィー朝の保護下に身を寄せ、その支援で大量のペルシャ人兵士を貸し与えられて、インド奪回を成し遂げている。

カンダハールとカーブルはカームラーンのものとなっていたため、フマーユーンは自身の領土をすべて喪失した[47]。フマーユーンはシンド地方を放浪した末、イランのサファヴィー朝のもとに逃れ、その君主タフマースプ1世の支援を受けた。

~

フマーユーンはこのような状況を見て、ペルシア兵を主力とした軍勢を以てインド方面へと帰還し、兄弟らに宣戦した[50]。フマーユーンは以後の9年間、アフガニスタン東部の覇権をめぐって弟らと戦い、弟たちの支配するカンダハール、カーブルを相次いで奪還した[52]。

1554年、スール朝ではイスラーム・シャーが死亡すると、その一族の間で内紛が発生した[53][54]。フマーユーンはこの機に乗じてインドへと戻り、12月30日にはインダス川を渡った[55]。彼はスール朝を滅ぼして、1555年7月23日にデリーの王座を取り戻した[52][48]。

また、そもそもバーブルが自らの出自とする『ティムール朝』についてひも解くと、彼らはチンギス・カンのモンゴル帝国の末裔で、ほぼ現在のイラン領域をそっくり飲み込む形で、中央アジア、アフガン、コーカサス南部に至る版図を統治していた。

ここが面白いところだが、イラン・ペルシャというのはササーン朝の栄光がアラブ・イスラム勢力の勃興に襲われ滅亡し、外来の異教徒の支配下に入ってイスラム化の洗礼を受けながらも、社会システムそれ自体はペルシャ式が温存されている。

その後トルコ系、モンゴル系など数多の外国勢力に蹂躙支配されても、常に『栄光のペルシャ文化』は一目置かれ続け、多くの場合公用語としてペルシャ語が採用され、ペルシャ人官僚が登用されるなどして、ペルシャ文化は中央アジア一帯に広まり共有されていった。

その為、モンゴル帝国からティムール朝にかけて、モンゴル人がペルシャ領域を支配した時にも同じことが起こり、ペルシャ文化は王宮などの上流知識階級に大きな影響を与えて、ティムール朝の公用語も第一にペルシャ語だった。

そういう訳で、ティムールの末裔であるバーブルが開いたムガル帝国においても、ペルシャ文化の影響は傭兵文化に留まらず社会システムその隅々にまで及んでいて、ムガル帝国内の第一公用語もペルシャ語だった。

ペルシャ人は、インド亜大陸への侵攻後、ムガル帝国のトルコ・モンゴル民族支配層に同行した主要な民族グループの一つでした。ムガル帝国全土で、多くのペルシャ民族の技術者、官僚、商人、科学者、建築家、教師、詩人、芸術家、神学者、スーフィーがインド亜大陸のさまざまな地域に移住し、定住しました。

ムガル帝国という名前は、かつてチンギス・ハーンが征服したティムール朝の故郷、中央アジア(トルキスタン)の草原に由来しており、そのためモグリスタン(「モンゴルの地」)と呼ばれていた。初期のムガル帝国はチャガタイ語を話し、トルコ・モンゴルの慣習をある程度維持していたが、本質的にはペルシャ化され[1]、ペルシャの文学と高度な文化[1]を南アジアに伝え、インド・ペルシャ文化と南アジアにおけるイスラム教の広がりの基盤を形成した。 [1] [2]

(機械翻訳、英文ソースについては以下同)

フマーユーンがイランのサファヴィー朝に保護を求めた背後には、そのようなペルシャ繋がりがあり、彼は亡命流浪のさ中にペルシャ人のハミーダ・バーヌー・ベーグムと結婚している。二人の間の子アクバルが帝国再興後に第三代を継承しているので、このような姻戚・血縁の関係性もまた、ムガル社会の『ペルシャ化』を促進していったのだろう。

父が取り戻したインド領土に若くして即位したアクバルは、やがて帝国の勢力を急速に回復・膨張させ、ムガル帝国の全盛期を築いて大帝と呼ばれた。

彼はペルシャ人の人材を重用すると同時に、周辺社会のあらゆる人々を人種や宗教を問わず登用し、ここにコスモポリタンの見本市のような文化の混淆が起こった。

アクバルはその権力基盤を強化するため、多様な社会階層からの人材抜擢とその方針の徹底を図った。そのため、アクバルの政府にはシーア派のペルシア人、アラブ人、現地ヒンドゥスターンで生まれ育ったムスリム、ラージプート、バラモン層、あるいは、マラーターまでが参画していた。また、ラージプートなどヒンドゥーの在地勢力を自らの支配層に取り組むために、彼らが所有する領地からの収入を認めるとともに、ラージプート出身の女性を妻とした[58]。

また、アクバルはイスラーム以外の宗教に対しても寛容であったことが知られ、1564年にムスリム以外に課せられるジズヤ(※人頭税)の廃止も行った[58]。帝都ファテープル・シークリーには、バラモン、ヨーガの行者、ジャイナ教徒、イエズス会士(彼らはゴアに滞在していたポルトガル人である)、ゾロアスター教徒が集まり、議論をさせることを好んだ[59]。さらに、サンスクリットで著述されていたインドにおける二大叙事詩『マハーバーラタ』、『ラーマーヤナ』をペルシア語に翻訳させている。

彼のリベラルで闊達な政策によって在来インド人と外来ムスリムの文化が密に交わり、両者が相互にインタラクションし合って新たな『インド文化』が形成されていったプロセスがそこにはあった。

実はアクバル自身、優れたコシティ・レスラーとして武勇を誇ったと伝わっており、熱心にレスリングの振興に努めている。そのような状況下でこそ、在来のマラ・ユッダ格技と外来のコシティが融合して、現代に至るクシュティ・レスリングの伝統が確立し得た、という流れは読み易いだろう。

弥助がインドで練兵トレーニングを受けていたのは、正にその歴史的なうねりが高まっていくさ中だった。彼のインドにおける主家についてはロックリーさんの著書でも明示的に言及されてはおらず、他のソースからも確たる情報は得られていないが、アクバルが主催するムガル・サロンにイエズス会士が参加していた事実は重い。

ひょっとすると、このムガル・サロンの周辺で、ポルトガル人とアフリカ人傭兵の弥助は出会っていたのかも知れない。

◆弥助を取り巻く16世紀インドの政治・社会状況と『マムルーク傭兵』

一方、当時ポルトガル人がインドで拠点としていたのはまずゴア周辺、ケララのマラバール海岸一帯、そして東海岸部タミルなど、デカン以南の南インドだった。ということは、弥助とポルトガル人の接点があったのは、デカン以南の南インドだった可能性も高い。

当時のインドの政治状況はかなり複雑だった。

ムガル帝国が成立する遥か以前、北インドにムスリム勢力が侵入を開始したのが10世紀前後で、彼らは当初、主に略奪を主としてインド経営には意欲を示さなかった。しかし北インドにゴール朝の支配が安定して確立した後、その解放奴隷の将軍だったアイバクが、デリーに独立した『奴隷王朝』を開いたのが1206年の事だ。

この後、最初のデリー奴隷王朝から分派に次ぐ分派が、北インド全体に広がって土着化し抗争を繰り返していたが、彼らはやがてデカンを越えて南インドにまで進出した。

ハルジー朝(1290年~1320年)、トゥグルグ朝(1320年~1414年)、バフマニー朝(1347年 - 1527年)を経て、弥助がインドで傭兵訓練を受けていたであろう1560~1570年前後には、デカン・スルターン朝(ムスリム五王国、1489年~1687年)が割拠しており、特にヴィジャープル王国は更に南のヒンドゥ・ヴィジャヤナガル帝国と激しい抗争を繰り返していた。

ポルトガルのヴァスコ・ダ・ガマが最初に南インドのカリカットに到着した1498年、当地を支配していたのはザモリンと呼ばれるヒンドゥー領主だったが、やがて本格的にインド経営を目指すポルトガルが目を付けたゴアは、ヴィジャープル王国の支配下にあって、1510年にポルトガル提督アフォンソ・デ・アルブケルケがヴィジャープル軍と戦ってゴアを奪っている。

その後、このポルトガル勢力、ムスリム・ヴィジャープル王国、ヒンドゥ・ヴィジャヤナガル帝国は三つ巴の複雑な抗争を繰り返しており、傭兵は主家の興亡によってどのような運命をも辿り得るので、弥助がヴァリニャーノに出会う直前に傭兵として仕えていたのがデカン以南とすれば、雇い主はヴィジャープル王国をはじめとしたデカンのムスリム勢力と、その南に割拠するヴィジャヤナガル・ヒンドゥ勢力、二つの可能性がある(実証エビデンスは発見できていない)。

少年弥助が売られた先が、始めからインド・オリジンのヒンドゥ勢力ならば、彼が仕込まれた武術システムは当然『インド武術』という事になり、「弥助はインド武術の使い手だった!」チャンチャン、目出度しめでたし、となって話は早いのだが、しかし様々な状況から、弥助の当初の主家はムスリム王国だった可能性が高いと思われる。

それを前提に、

「彼らイスラム勢力が、どのような武術を実践し弥助に仕込んでいたか?」

という点が、まずは本稿上最も重要なカギとなる。

ムガル帝国がペルシャ傭兵に大きく依存し、アクバル自身もペルシャ系コシティの優れたレスラーとして鳴らしていた事は既に述べたが、ヴィジャープル王国を含め、ポルトガル勢力と最も近接していたデカン・スルターン朝では、一体どのような武術が実践されていたのだろうか。

そこで調べてみると、とても面白い事実が分かってきた。

イスラム勢力として、北インドにゴール朝が安定支配を確立して以降、アイバクのデリー『奴隷王朝』を嚆矢とし、数多のイスラム王朝がインド全土で興亡を繰り返したが、王自身の出自はトルコ系や一部アフガン系であるにもかかわらず、そのほとんど全ての王朝がペルシャ語を第一公用語として重用していたのだ。

ペルシア語は、デリー・スルタン朝、ベンガル・スルタン朝、バフマニ・スルタン朝、グジャラート・スルタン朝、マールワー・スルタン朝、スール帝国、ムガル帝国とその後継国、シク帝国など、インド亜大陸のほとんどのイスラム王朝の公用語であった。

また、詩や文学の主要な教養言語でもあった。スルタン朝時代のスルタンや貴族の多くは、母国語としてテュルク諸語を話す中央アジア出身のペルシア人であった

一体、彼らインドにおけるイスラム勢力にとってのペルシャ文化の意味、中でも武術、という側面において、両者はどのような関係性にあったのだろうか。

ひとつカギとなるのは、『マムルーク』という言葉だった。

そもそもアイバクがデリーに開いた奴隷王朝は英語で『Mamluk Sultanate』と呼ばれ、これは彼が、ゴール朝のデリー地方将軍であったのが主家の混乱に乗じて独立政権を樹立したもので、彼はマムルークという『奴隷傭兵』を出自としていた。

それはアイバクだけではない。彼の前後にインド国内で覇権を競った実に多くのイスラム武人が、このマムルーク文化を大本のアイデンティティとしていた。マムルーク達はアラブ・イスラム世界で古くから重用された傭兵集団で、売買はされるがいわゆる『労働奴隷』とは一線を画する誇り高い職業軍人集団だった。

マムルーク(「所有されている者」と訳され、「奴隷」を意味する)は、イスラム世界の支配的なアラブ王朝とオスマン帝国に仕え、高位の軍事的および行政的任務を割り当てられた、非アラブ人で民族的に多様な(主にトルコ人、コーカサス人、東ヨーロッパ人と南東ヨーロッパ人)奴隷傭兵、奴隷兵士、解放奴隷であった。

後にゴール朝の将軍から奴隷王朝を開いたアイバクだけではなく、多くのマムルーク傭兵たちが有力王権の将軍へと成り上がり、エジプトやオスマン帝国などでもその勢威は絶大だった。彼らの出自は戦争捕虜が多かったが、中には「出世を目指して自らマムルークへと身売りする」者もいた。

時が経つにつれて、マムルーク兵はアラブ王朝に支配されるさまざまなイスラム社会において強力な軍事騎士階級となった。 特にエジプトとシリアではそうだったが、オスマン帝国、レバント、メソポタミア、インドでもマムルーク朝は政治的・軍事的権力を握っていた。

ある場合には彼らはスルタンの地位に達し、またある場合には首長やベイとして地域権力を握った。 最も注目すべきは、マムルーク勢力がエジプトとシリアを中心とするスルタン国を占領し、マムルーク朝スルタン国(1250年 - 1517年)として支配したことである。

そして、このマムルーク傭兵(一部はグラームGulamとも呼ばれる)の養成・供給拠点が、中世から近世にかけて中央アジア一帯に広がる『大ペルシャ文化圏』に点在していた。そこでは常設された市場で盛んに奴隷傭兵が売買されており、インドに侵攻し覇権を競ったイスラム将兵の多くが、ペルシャ武術仕込みのマムルーク、あるいはその子孫だったのだ。

アイバクに遡ること200年、西暦1001年に、アフガニスタンを拠点とするガズナ朝第七代のマフムードが繰り返しインドに侵攻し、一時的にパンジャーブ地方を自ら併合している。これがイスラム勢力による組織的かつ大規模なインド侵攻・支配の先駆けともなっているが、彼の父王サブク・ティギーンはマムルーク出身だと言われている。

マフムードは、971年11月2日にザブリスタン地方(現在のアフガニスタン)のガズニの町で生まれた。彼の父、サブク・ティギーンはトルコ系奴隷司令官で、 ホラーサーンとトランスオクシアナを支配した(※イランの)サーマーン朝の配下として、977年にガズニにガズナ朝の基礎を築き、統治した。マフムードの母親はザブリスタン地方の裕福な地主貴族の出身のイラン人女性であったため、一部の資料ではマフムード・イ・ザヴーリ(「ザブリスタン出身のマフムード」)として知られている。

またマフムードが率いた軍隊も中核はマムルーク傭兵が占めていたし、ガズナ朝の公用語も当然のようにペルシャ語だった。

マフムードの遠征を支えたガズナ朝の軍隊の中核は、テュルク系主体のマムルークからなっていた。文化面では、行政の実務はペルシア人の官僚が担当したので、ペルシア語が公用語になり、マフムードの時代には、その惜しみない援助を頼って『シャー・ナーメ』で名高い詩人フィルダウスィーを初めとする文人たちがガズナに集い、マフムードのもとでペルシア語文学が大いに盛行した。

彼のインド侵攻は、インド土着のヒンドゥー教などにとっては受難以外のなにものでもなかったが、一方で彼によってその後の絢爛たる『インド・ペルシャ文化』の歴史、その端緒が切り開かれた事実は否定できない。

このガズナ朝はゴール朝に滅ぼされるのだが、その地方将軍にしてデリーの奴隷王朝を開いたアイバクについては、Wikipediaに以下の記述がある。

トルキスタン出身のアイバクは、子供の頃に奴隷として売られました。彼はペルシャのニシャプールのカズィーに買われ、そこで弓術や乗馬などの技術を学びました。

その後、彼はガズニのムハンマド・ゴーリに転売され、王室厩舎の役人にまで昇進しました。ホラズム・ゴール朝戦争中、彼はスルタン・シャーの斥候に捕らえられましたが、ゴール朝が勝利した後、彼は解放され、ムハンマド・ゴーリに大いに気に入られました。

その後、デカンのイスラム王権として一時代を築いたバフマニー朝でも、やはり国家システムの中枢は多くのペルシャ人(もしくは『大ペルシャ文化圏』の出自)によって占められており、軍人もペルシャ仕込みが多かった。

バフマニー朝成立後の最初の半世紀、最初の入植者とその息子たちは、非イスラム教徒のヒンズー教徒やイスラム教徒の外国人移民から完全に独立して帝国を統治していた。しかし、後のバフマニー朝のスルタンたちは、最初の入植者の勢力が衰退したためか、ペルシャの宮廷モデルへの依存感のためか、あるいはその両方からか、海外から外国人を雇用し始めた。[13]

バフマニー朝のスルタンたちは、ペルシャ人またはペルシャ化した男性を積極的に行政に雇用し、そのような外国人は、バフマニー国家の創始者であり帝国の真の設計者であるダカニエリートとして知られるインド人よりも実際に優遇された。[14] [15]

スルタン・フィールーズ・シャー(1397-1422)は、ゴアとチャウルの港からペルシア湾に船を派遣し、才能ある文学者、行政官、法律家、軍人、職人を連れ帰った。[16]その中には、別のバフマニー朝スルタンの治世中にその国の有力な大臣にまで上り詰めたイランの高貴な生まれのマフムード・ガワン(1411-1481)も含まれていた。[17]

バフマニー朝の後継で、弥助の時代前後にポルトガル勢力と直接対峙していたヴィジャープル王国は、バフマニー朝のヴィジャープル知事だったユスフ・アディル・シャーによって1489年に開かれている。実は、ヴィジャープル王国の支配下にあったゴアを奪わんとして攻め込んできたポルトガル人との戦闘で、彼は戦死を遂げている、という因縁があるのだが、彼もまたマムルークであった可能性が高い。

ポルトガル人によってアディル・カーンまたはイダルカンと呼ばれるユスフ・アディル・シャー(1450年 - 1510年)は、ほぼ2世紀にわたってビジャープルのスルタン国を統治したアディル・シャヒ王朝の創始者である。

新しく形成されたビジャープル王国の創設者として、ユスフ・アディル・シャーはビジャープルの町を発展させ、重要な地位に高めた功績が認められています。

王朝の創始者であるユスフ・アディル・シャーは、ペルシャからマフムード・ガワンによって購入されたグルジア人の奴隷であった可能性がある。 他の歴史家はユスフがペルシア人またはトルクメン人の出自であると言及した。

~彼の死は、1510年にポルトガルの総督アフォンソ・デ・アルブケルケにゴアを奪われた直後に起こった。

このように、10世紀ごろから始まってムガル帝国によってインドがほぼ完全に統一されるまでの数百年間、インドを地盤としたイスラム勢力のほとんどが、多くのペルシャ系の人材によって支えられ、軍事においてもマムルーク傭兵をはじめとしたペルシャ系武人が中核を成していた。

インド亜大陸を征服したのは、ある意味、ペルシャ軍制とマムルーク傭兵だったと言っても、言い過ぎではないくらいだ。

一方で、イスラム王朝に支配されながらも、社会の下部構造は圧倒的なマジョリティである在地のヒンドゥー教徒に支えられており、イスラム王朝軍にヒンドゥーの兵士が雇われる、などという事も普通に起きていた。

つまり、ムガル帝国の登場を待たなくとも、ペルシャ系のコシティ・レスリングが彼らによってインドにもたらされていたのはまず間違いなく、ヒンドゥー教徒が実践するマラ・ユッダ格技との融合=現代にいたるクシュティの誕生、のプロセスも、かなり早くから始まっていた事が推定されるのだった。

◆アフリカの黒人奴隷傭兵『ハブシ』

私も今回突っ込んで調べてみて改めて驚いたのだが、イスラム世界では伝統的に『奴隷売買』(特に異教徒に対する捕獲と売買)が、宗教的・社会的な倫理としても法規範としても肯定されており、それどころか「社会に欠く事のできない必須のファンクション」として重用されてきた歴史があった。

ここまで紹介してきたマムルーク傭兵奴隷システムもまた、千年以上もの間、アラブ・イスラム世界からペルシャ・中央アジア、果てはインドに至るまでの広大な領域で、極めて重要な役割を果たしてきたのだ。

そして、そこで取り扱われるのは、

☆サハラ(アフリカ北岸)以北、中央アジアから東ヨーロッパ(場合によっては西ヨーロッパさえ含む)にかけての広範囲からかき集められた『白人奴隷』

だった。

一方、本稿の焦点となる『弥助』をインドにまで連れて来た、同じイスラムの『奴隷売買システム』は、マムルーク傭兵とは異なる、

★サハラ以南のブラック・アフリカから狩り集めて来た『黒人奴隷』

を取り扱うもので、通常、大陸南東部モザンビーク周辺のバンツー系黒人奴隷は『ザンジ』と呼ばれて主に一般単純労働に使われ、それより北、北東部のエチオピアやソマリア周辺出身の奴隷を『ハブシ』と呼んで、主に傭兵として用いていたようだ。

特にインド国内では黒人奴隷全般がハブシ(あるいはシッディ)と呼ばれ、ロックリーさんも言っているように、弥助がインドで傭兵訓練を受けていたのならば、このハブシの一人だった可能性が高い。

このインドにおける『ハブシ』たちの物語はとても興味深く、「信長と弥助」にもかなり詳しく書いてあるので是非読んで見て欲しいが、ここではネット上からひとつだけ、「マリク・アンバル」について引用しておく。

マリク・アンバル(1548年 - 1626年5月13日)は、インドのデカン地方のアフマドナガル朝のペーシュワー(首相)を務めた軍事指導者であった。[5]

マリクは現在のエチオピア、ソマリア、ジブチの一部であったアダル・スルタン国で生まれ、奴隷商人に売られ、奴隷としてインドに連れてこられた。そこで彼は5万人以上の傭兵部隊を結成した。この部隊はデカン地方を拠点とし、地元の王に雇われた。マリクは行政手腕を発揮し、アフマドナガル・スルタン国の首相として人気を博した。[6]

彼はまた、この地域のゲリラ戦の先駆者としてもみなされている。デカン高原の大部分の収入源を確保した功績があり、これがその後の入植地の基礎となった。彼はグジャラートのシッディから崇拝されている人物である。彼はムガル帝国やビジャープルのアーディル・シャーの力に挑み、ニザーム・シャーの低い地位を高めた。

ムガル帝国は亜大陸を支配していたが、現在のインドのマディヤ・プラデーシュ州とマハラシュトラ州にあたるアフマドナガルは、その権威に抵抗した。マリクはすぐに南部諸州におけるムガル帝国に対する抵抗運動の顔となり、帝国がデカン地方と呼ばれる地域に侵入するのを阻止した。

強大なムガル帝国に対する彼の反抗と勝利により、彼はインド亜大陸で有名になり、アラビア語で王を意味するマリクの称号を授けられた。1600 年までに彼は本格的な軍の将軍となり、ムガル帝国の 2 人の皇帝、アクバル大帝とその息子ジャハーンギールの軍を破った。アンバーはアフリカ人、アラブ人、デカニ人など、多様な民族的背景を持つ 1,500 人の小規模な戦闘部隊を率い、四半世紀にわたって地元の王に雇われ、ムガル帝国がインド南部と南西部に侵入するのを阻止した。

ムガル・アクバル大帝の南下・侵略をデカンで食い止めた、というのだから、マリク・アンバルの事績は弥助と比べてもそのスケールはけた外れだ。しかし彼は、ヴィジャープル王国と同じ、バフマニー王国から分離独立したアフマドナガル王国に雇われており、弥助とは時代も場所も非常に近接したハブシなので、彼の辿った道筋はある意味、弥助の来歴と大いに重なるものと言えるだろう。

マリクについての上二つのソース全文を読むと、インドにおいてかの時代、弥助をはじめとした『ハブシ』達がたどった数奇な運命が、かなりリアルに感得できるので、興味のある方は是非、通して読んでみて欲しい。

話を戻すと、デカン・スルターン軍の基盤がペルシャ系のマムルーク傭兵だった事を考慮すると、弥助がインドに買われて以降、彼らの下で受けた軍事教練は、ペルシャ武術をベースにしていたと考えるのが妥当だろう。その中には当然、コシティ=クシュティも含まれていたはずだ。

レスリングのトレーニングは、軍事教練の基礎となる兵士の身体作りとして必須だったのはもちろんだが、それだけではなく、彼らアラブ・イスラムの『武士道』において、レスリングはある種『特別な意味』を持っていた。

弥助の時点で、スルタン諸勢力がインドに定着してから既に400年近くが過ぎており、彼らの文化が相当以上に土着化=インド化していただろう事を前提にすれば、もはや彼らが奉ずるレスリングを『クシュティ』と呼んでも差し支えないだろう。

◆信長の黒人従者『弥助』は、インド相撲クシュティの使い手だったか?

傭兵出身ながらヴィジャープル王国を建てたユスフ・アディル・シャーについては、レスリングにまつわるこんな逸話が伝えられている。少々長いが、色々と興味深い内容なので引用と共に紹介しよう。

タズキラート(※王たちの年代記)は、ビジャープル・スルタン国のロマンチックな起源物語、すなわち、デカン高原のバフマニー・スルタン国で奴隷から将軍にまで上り詰めた、アーディル・シャーヒ王朝の創始者でありビジャープルの初代スルタンであるユースフ・アーディル・シャーの出世物語を伝えている。

それは夢から始まります。イランの若い貴族であるユスフは、反乱の後トルコに追放されました。ある日、ユスフは夢の中で、インドのデカン地方に救いを求めるように告げられました。

彼はインドへ渡るため、奴隷市場へその方途を探しに行きました。インドのバフマニー皇帝に雇われた商人がトルコ人とエチオピア人の奴隷を買うと、売り手は商人に、ユスフもその購入に加えるよう説得した。奴隷たちは仲間となったユスフの力強い体と優しく上品な性格に心を奪われてしまった。

ユスフの肉体的な美しさと礼儀正しさの秘密は船上で明らかになった。彼はレスラーだったのだ。インドへの航海中、彼は仲間の奴隷たちと格闘しながら時間を過ごした。

インドに到着したユスフは、その後何故かバフマニー朝の宮廷コックとして雇われるのだが、紆余曲折を経て同僚のコックたちに一連の厳しいトレーニングとレスリングの技術を指導し始める。

ある日、遠国のデリーから一人のレスラーがやって来て、バフマニー朝お抱えのレスラーたちに挑戦し、ことごとく打ち負かしてしまい、スルタン王はその屈辱に激しくさいなまれた。

当時、優れたレスラー『ペヘルワーン』を持つことは、王の強さと豊かさ、そして何よりも誇りと権威の象徴であり、それが完全に踏みにじられてしまったからだ。

そこで名乗りを上げたのが、ユスフだった。彼は王の面前でデリーのレスラーをコテンパンに叩きのめすと同時に、王の寵愛をも勝ち取り、それが後に彼がヴィジャープル王へと成り上がっていく契機となった。

もちろん、ここで戦われたレスリングがクシュティに他ならない。

実はこのような、宮廷のお抱えレスラーが国家の威信を背負って対抗戦を繰り広げる、という文化は、当時のインドではムスリムかヒンドゥーかを問わず、ほとんど全ての王国で実践されていた。

当然、自らも優れたレスラーだったムガル帝国のアクバルが、そこに手抜きなどするはずはない。彼の宮廷書記であるアブル・ファズルによって書かれた歴史書『アイン・イ・アクバリ』を読むと、彼のクシュティ愛がいかに強かったかが、良く分かるだろう。

アイン・イ・アクバリの簡潔な事務的な記述は、レスリングの驚くべき広がりに光を当てています。この記述には、アクバルの宮廷で最高のレスラー、つまりレスリングへの貢献に対して高額の給料やその他の特権を与えられた男たちが列挙されています。

「宮廷にはペルシャ人やトゥラニ人のペヘルワーンが大勢いる。また石投げの名手、ヒンドゥスタンの運動選手、グジャラート出身の賢いマル族、その他多くの種類の戦士もいる。彼らの報酬は70~450ペンスである。

毎日、相性のよい二人の男が互いに戦います。そのようなときには、彼らにたくさんの贈り物が贈られます。

以下は、当代最高のレスラーたちです。ギーラーンのミルザ・カーン、国王陛下がシェール・ハムラー(ライオン攻撃者)の名を授けたタブリーズのムハンマド・クリ、ブハラのカディク、タブリーズのアリ、トルキスタンのムラド、トゥランのムハンマド・アリ、タブリーズのフーラド、タブリーズのミルザ・クナシュワル、クルディスタンのシャー・クリ、アビシニアのヒラル、サドゥ・ダヤル、アリ、スリ・ラム、カニャ、マンゴル、ガネーシュ、アンバ、ナンカ、バルバドラ、バジュルナス。

ここに、中央アジア各地からアスリートたちが集まっています。ジャワンマルディ(※理想の武人らしさ)の概念を初めて例示した神話と密接に関係するペルシャと国境を接するトゥラン王国、当時のシルクロード沿いの最も壮大な都市の1つであるペルシャの都市タブリーズ、ヨーロッパ、アフリカ、アジアを結ぶ偉大な文化的かつ貿易的なつながりであったアビシニア、そしてシルクロード沿いにある古代都市ブハラなどです。

彼らは、レスリングをアイデンティティとするバラモンのサブカーストであるグジャラートのジェスティマラ、カーニャ(クリシュナの別名)やバルバドラ(バララムの別名)のようなヴィシュヌ派、バジュルナートのようなシヴァ派、サドゥ・ダヤルのような戦士兼禁欲主義者とともに生活し、訓練し、レスリングを行っている。」

上の引用、アビシニアはエチオピア地方の古名で、ハブシの出自とも重なる。つまりハブシの強豪レスラーがインドに実在したエビデンスだ。

また最後の方には『グジャラートのジェスティマラ』の名前が挙がっているが、これは「インド武術から見た相撲の起源3」で、クシュティの祖型のひとつであるマラユッダのいち派生形として紹介しているが覚えているだろうか。続けてヒンドゥ諸派の様々な名前も挙がっている事から、ムガル宮廷レスリングにヒンドゥの戦士も広く合流していた事が分かる。

インド国内各地をはじめ中央アジアからペルシャ、エチオピアに至る広大な世界からトップ・レスラーがムガル朝廷に集っていたのだから、そのスケール感は半端ない。相撲愛に溢れた信長が、もしこのインドの状況をポルトガル人かあるいは弥助などから聞いていたら、羨望と夢見心地に我を忘れたのではないだろうか。

それにしても、何故クシュティ・レスリングは、このような宗教宗派を超えた汎インド的な盛り上がりを見せたのだろうか?

その答えのカギは、下の記述に表明された「エートス」の中に、あるのかも知れない。

少なくともイスラム世界の最も著名な叙事詩『シャー・ナーマ』が完成した西暦1010年以降、中世アジアのイスラム支配者にとって、騎士道の規範であるジャワンマルディは欠かせないものであった。

叙事詩では、レスリングは「男と男の間の試練」であり、シャー・ナーマの英雄は皆、少なくとも一度はレスリングを通じて自分の実力を証明します。実際、叙事詩の核心は、ロスタムとその息子ソフラブの間の悲劇的なレスリングの試合です。

シャー・ナーマは私たちをさらに過去に連れ戻します。なぜなら、その戦士の理想は、イスラム教の出現以前に存在したアラブとペルシャの戦士の伝統に基づいており、「武器の技術よりも徒手格闘が優れた強さの試金石である」という信念を中心に据えているからです。

その伝統に欠かせないのは、私たちがよく知っている『ペヘルワーン』という人々です。「無私の勇敢な行為によって王国を守ることを任務とするチャンピオン」です。

ここに登場したロスタムとは、ペルシャ・イスラム文化圏で絶大な人気を誇る伝説のヒーローで、その基本属性をレスラーとする事から、クシュティの世界でも格別な尊敬を向けられている。ジャワンマンディルとは、意訳すれば「イスラム男塾の武士道精神」的なものだと考えればいい。

以前に本note「インド武術から見た近代スクワットの起源」で紹介した、20世紀初頭のインドとイギリスで無敗のレスリング世界王者として君臨した、グレート・ガマを覚えているだろうか。彼の出自はインド伝統のクシュティだったが、その最強の称号として「ロスタム・エ・ヒンドゥ」のタイトルを捧げられていた。これこそ、ペルシャ叙事詩のヒーロー『ロスタム』の名前を冠したものだったのだ。

実はこのようなレスラーのヒーロー像は、イスラム世界だけではなくヒンドゥ教世界にも普遍的に当てはまる。ラーマーヤナの主人公ラーマの従者である猿神ハヌマーンはその強さと主人への忠義によって象徴され、クシュティ道場のアカーラでは必ず主神として祭られているレスリングの神様だ。

彼がラーマを助け悪魔ラーヴァナとの戦いで活躍する姿その資質は、まさしく「無私の勇敢な行為によって王国を守ることを任務とするチャンピオン」そのものと言えるだろう。

マハーバーラタに登場するクリシュナは、一般にバガヴァッド・ギータで知られヴィシュヌ神の化身のイメージが強いし、いわゆるクリシュナ・リーラのイメージでは、牧女たちと戯れるナンパなプレイボーイ感が半端ない。けれど彼もまた偉大なレスラーである事は、様々な神話によって明らかだ。

それでも、クリシュナは偉大なレスラーです。バガヴァタ・プラーナには、クリシュナが雄牛 (アリスタ)、馬 (ケーシ)、蛇 (カリヤ)、ニシキヘビ (アガ) の姿をした悪魔と格闘する様子が記されています。そして最も重要なのは、彼がレスリング大会に参加するためにマトゥラに行き、州のレスリングチャンピオンであるチャヌラとムスティカ、さらには独裁者のカンサをも打ち負かしたことです。

クリシュナの兄バララーマはビーマとドゥルヨーダナにレスリングを教えます。しかし、ジャラサンダとドゥルヨーダナをレスリング場で倒して殺す技をビーマに教えたのはクリシュナです。

クリシュナの物語の仏教版であるガタ・ジャータカでは、クリシュナとその兄弟は、カムサを殺してジャンブドヴィパ全体を征服した10人の非常に恐れられたレスラーです。

マッラ・プラーナはまた、クリシュナがグジャラートのジェタ・マッラ・バラモンにレスリングを教えた方法について語っています。この泥まみれのクリシュナがバターを塗られサンダルで油を塗られたクリシュナでもあるという事実は、彼がなぜ完全な人間、プルナ・プルシャと呼ばれるのかを私たちにもう一度思い出させます。

ここで言うレスリングとは、インドにムスリムが侵入する以前のマラ・ユッダ格技の事を意味している。レスリングの強さが「超越的な理想の男性性」を象徴する、という伝統は、イスラムのロスタム伝説が伝播する以前から、インドの大地にしっかりと根付いていたのだ。

そのような伝統的なヒロイズムを象徴するマラ・ユッダ格技の重要性、そしてそれを象徴するレスラーたちを王がお抱えするパトロン・システムが、イスラム以前のヒンドゥ社会にもしっかりと根付いていた証拠がある。

ビジャープル王国を遡ること400年ほど、ほぼ重なるエリアを支配していたヒンドゥ王国チャールキヤ朝が残した博物誌『マナソラサ』だ。

チャールキヤ朝のソメシュワラ3世(1124-1138)の『マナソラサ』は、王の芸術と余暇に関する論文である。[5]人類学者ジョセフ・アルターは、この論文について次のように書いている。

「『マッラ・ヴィノッド』と題された章では、レスラーを年齢、体格、強さによって分類している。また、レスラーの運動方法や食事についても概説している。特に、王はレスラーに豆類、肉、牛乳、砂糖、そして『高級菓子』を提供する責任があった。レスラーは宮廷の女性たちから隔離され、体を鍛えることに専念することが求められていた。」

上の記述を読むと、宮廷お抱えのレスラーが、レスリングのみに専念する修行僧の様な生活をし、王がそれを全面的にサポートしてた状況が良く分かるだろう。

このようなヒンドゥ的マラ・ユッダ文化が、ユースフ・アーディル・シャーのヴィジャープル王国と長らく抗争を繰り広げた、ヒンドゥ・ヴィジャヤナガル帝国にもしっかりと受け継がれていた事が、ポルトガル人旅行者の記録に残されている。この国を率いていたのは、自身もやはりレスラーとして名高い、クリシュナ・デーヴァラヤ王だった。

1520 年、ポルトガルの旅行者ドミンゴス・パエスはクリシュナ・デヴァラヤ王の朝の儀式に参加する機会を得た。王は「4 分の 3 パイントのヒマワリ油」を飲むことで一日を始めた。

それから彼は小さな腰布を巻いて、さらに油を肌に力強くマッサージした。そして「剣を取り、油が全部汗で流れ出るまで剣で体を動かし、それから自分のレスラーの一人と格闘した」。

これらはすべて夜明け前に起こり、日の出までに王はマッサージと入浴を済ませ、宮廷を開く準備が整っていた。

もう一人の目撃証言者であるフェルナオ・ヌニス氏は、ヴィジャヤナガル王国のマハナヴァミ祭の儀式活動としてのレスリングの重要性についてコメントし、国王から給料をもらっている1000人のレスラーは「王国で他のいかなる奉仕も行っていない」と指摘した。

つまり長らく対立し鎬を削って戦いあったユスフ・スルタンとクリシュナ・デヴァラヤ王は、宗教の違いを超えて「レスリング愛」を共有していた事になる。

確かにイスラムの侵略者と在地のヒンドゥ勢力は、攻めつ攻められ・支配し支配され、という対立の歴史を数百年重ねてはいたが、その背後では、イスラム的なロスタムの騎士道精神に基づくコシティと、ヒンドゥ的なバクティと武勇を掲げるマラ・ユッダが、「男たちの共通言語」として深く交わって共鳴し合い、融合しつつあったのだ。

弥助がインドで練兵された北東アフリカ出身のハブシ傭兵戦士である、というロックリーさんの読み筋が正しいとしたら、雇われ先の王朝がムスリムであれヒンドゥであれ、彼はここまで述べて来たような『社会的エートス』のさなかに練兵トレーニングを受けた事になる。

しかも日本で目撃された彼は、並み居る武将が驚くほどの背の高さを誇り、天下人信長が讃嘆するほどの十人力を兼ね備えていた。まさしくレスラーあるいは力士としての天分・素質をいかんなくアピールしていた事になる。

さてさて、そんな彼が、ペルシャ名のコシティだろうがインド名のマラ・ユッダだろうが、インド相撲をマスターしていなかった、というシナリオは、私には全く想像すらできないのだが、読者の皆さんはどう思われるだろうか?

そして彼は、何よりも忠義に厚く、主信長が死んだ後でも、その息子信忠の元にはせ参じ、わが身の生死も顧みず最後まで戦い抜いた。これは正にインド的レスラー『ペヘルワーン』の騎士道精神が理想とする、「無私の勇敢な行為によって王国を守ることを任務とするチャンピオン」ではなかっただろうか。

もうこの際、学者ならざる私は、断言してしまおう。

信長の黒人従者弥助は、インド武術全般の武器技はもちろんだが、まず間違いなく、インド相撲クシュティの手練れだったのだ。

◆弥助によって日本に伝えられたもの…

もちろんすべては仮説である、という事は重々承知の上、ここでもう一度振り返って確認したいことがある。それは件の『相撲遊楽図屏風』だ。

私は前に、

日本で「武勇と怪力」と言えば、自ずから思い出されるのが『力士』すなわち相撲取りだ。先に言及した「信長の相撲好き」を踏まえれば、彼が弥助の『武勇と怪力』を相撲の対戦で試さなかったとは、到底思えない。

と書いている。この絵に描かれた『黒人』が弥助であるか否か、それを専門の学者がどう判断しているか定かではないが、弥助がこのような場面を経験した事だけは間違いのない史実だと私は判断している。

という前提で、この黒人を「弥助である」と仮想して考えてみた時、改めて注目したいのは、この場に描かれた『状況』のディテールだ。

依然として、何度見返しても、私にはこの相撲を取る肌の黒い男が、ラジニ・カーント的な南インド人の骨相・風貌にしか思えないのだが(笑)、それはとりあえず置いておこう。

上の取り組み状況、一体、どちらが有利だろうか?

まず黒人側から見ると、彼は両足を大きく開いて膝を適度に曲げ、どっしりと重心を下げている。背筋・腰椎をそらし気味に上体を起こして、相手の顔の下に顔を差し入れ、右手は相手の左廻しをしっかりとつかみ、左手は見えない陰で逆廻しをつかむか、あるいは相手の左肩の辺り、鎖骨の上をつかんでいるようにも見える。どちらにしても「自分十分」な体勢だ。印象深いのは彼の表情と目つきで、口を引き締め、眼はまじろぎもせず睨めつけ、不動の意思と強い力が漲っている。

一方、相手の日本人力士はどうだろう。黒人の体をホールドしているのは肩越しに回した右手一本でつかむ後ろ廻しだけで、左手は「おっとっと、」というように宙を泳いでいる。地面を踏みしめているのは右足だけで身体は大きく開き、左足はおそらくバランスを失い宙に浮いて、足の裏の土踏まずが見えるほどに体勢を崩している。顔つきを見れば口は半開きに顔を歪ませて、これは「負ける直前」で「死に体」の、情けない姿態・表情だと判断できる。

一方、すぐ横で審判する信長らしき武将はと見ると、上に説明したとおりの、まさに勝負がつく瞬間、いざ軍配を返して勝敗を叫ばんと目を凝らし息を飲む臨場感に溢れている。

以上、あくまでも私個人の見立てではあるが、この絵柄は弥助側の圧倒的な勝利、の瞬間を描いたものだと考えられる。

ネット上の情報を見ると、この絵が描かれたのは1605年かあるいは1640年か、諸説ある状態なのだが、信長の死後かなり経ってから、こんなにもリアルな絵が突然描かれる、というのは、極めて不自然ではないだろうか。

私はこの描写の臨場感の高さとディテールの確かさから、この場に実際に立ち会って直に目撃した絵師が描いた『デッサン』が元になっているのではないか、と考えている。

つまりこの絵師は、主人に命じられてこのような瞬間をとらえて、見事にそれを描き切り、そのデッサンを元に少し時間差の後世にこの絵が仕上げられ世に出た、という想定だ。これは例の狩野内膳の象の絵と同じで、実際に目撃していなければ描けないリアリティーというものが確かにあって、この相撲絵に私はそれを感じて仕方がない。

南蛮屏風絵もそうだが、当時の絵師は集団でシステマチックに絵を生産する体制を確立しており、実際に目撃した時のデッサンを元に、それらを組み合わせて時間差で極めてリアルな絵柄を作り出している。

なので、この相撲遊覧図が実際に世に出たのがたとえ1640年だったとしても、それが実際に絵師の筆に捉えられて紙の上に描写されたのが、その時代とは限らないのだ。

色々突っ込みどころはあるかも知れないが、ひとつのシミュレーションとして、ここではその想定で話を進めてみたい。

この相撲遊楽図絵の主人公は、信長を除けば明らかに弥助だ。おそらく彼は、今の対戦相手を下した後、居並ぶ日本人力士と次々に対戦したものと思われる。分かり易く言えば、彼が「胸を貸して稽古をつけていた」。

居並ぶ日本人力士たちをよーく見ると、横綱に稽古をつけてもらう機会に恵まれた平幕のように、今か今かと期待と不安で浮き立ちながら待っている風情に見えないだろうか。

そして興味深いことに、彼らの多くが、かなり整った蹲踞やスクワットの姿勢をとって座っている。これ以前の時代の絵柄で、ここまで居並ぶ力士がきれいに蹲踞している姿は、確認できるのだろうか?

前回の投稿で、江戸元禄期(1688年~1704年)に、関口流の影響によって蹲踞から片手をついて始まる相撲の立ち合いが生まれた、という話を紹介したが、この絵によって、少なくとも蹲踞に限っては1600年前後にまで遡ることが証明される訳だ。果たしてその、そもそもの始まりはいつだったのか。

既に色々なところで書いているが、スクワット姿勢の重要性は、インド武術全般、特にクシュティ・エクササイズの中で最も強調されるところだ。

弥助の境遇を振り返れば、信長が彼を見込んだのは、ただ単に肌が黒いとか背が高いとか、あるいは怪力だとか、それだけの単純な理由で、側近にまで取り立てたとは到底思えない。

彼の武人としての卓越した技量に瞠目した、というのが、その最も大きな理由ではなかっただろうか。もちろん初見の時にはその見事な肌の黒さやガタイの良さに好事家的な愛着を覚えて身請けしたのかもしれないが、それだけで刀を与え名を与え、独立した屋敷まで与えて「いずれ殿(武将)にまで取り立てよう」などとは絶対に思わない。信長はそんな甘っちょろい人間ではない。

それが私の判断であり、おそらくロックリーさんの判断でもある。

ガラパゴス、という言葉がある。これはガラパゴス諸島など隔絶・孤立した環境で生物が特殊な進化を遂げることに重ねて、あるいは、競争にさらされない孤絶した環境の中で競争力を失って、いざ外界との交流が始まった時に、対抗力を持たずに淘汰されてしまう、そんな弱さを揶揄する言葉として、様々な文脈で用いられている。

ここでリアルにイメージして欲しいのだが、片や東アジアの辺境、更に海で隔てられ孤絶した小さな列島の中で、ほぼほぼ単一民族だけでこじんまりと戦していた日本人の武術と、片やユーラシアの中原に並み居る大文明・大帝国であるギリシャやエジプトやトルコやモンゴルや、あるいはインドや更には中央アジアの蛮族やらなにやら、ありとあらゆる荒ぶる戦争好きに囲まれて、自らも覇を唱えて大帝国を築き上げて、16世紀時点で2000年以上にわたって戦い続けてきたペルシャの武術と、一体、どちらに優位性があっただろうか。

特に、弥助が実践して来たであろうペルシャ武術やコシティ・レスリングには、マムルート市場をひとつの中核とした社会の中で「選りすぐりの『使える傭兵』を作り上げる」ために磨き抜かれた伝統、という側面があり、それに付随する鍛錬法も併せ持っていた。

分かり易く言うと、それはある種、サラブレッドの育成法であり、

「ユーラシア規模の、競争力の高いグローバル・スタンダードにおける、『男の中の男・戦士の中の戦士』を養成する方法論」

だったのだ。

確かに日本刀の製作やその操法、種子島銃の模倣・改良など、細々した技術レベルでの優秀性は日本人にも十分にある。けれど相撲とかレスリングというものは、裸一貫で男が男としての身体ひとつでぶつかり合って勝負する、全くけれん味の無いごまかしようの無い戦いだ。

そう考えれば、フィジカルの面でも技の面でも、日本人の力士たちは到底、弥助には敵わなかったのではないか、というのが、私の見立てだ。そんな弥助だからこそ、世界の海を駆け巡るヴァリニャーノも彼を護衛として雇ったし、信長も側近へと引き上げた。そう考えるのが極めて合理的ではないだろうか。

では、この想定を前提にシミュレーションした時、そんな弥助を側近に持った信長は、まず何を考えただろう?彼は、あらゆる未知の事柄に対して並々ならぬ好奇心を持ち、ひとたびメリットを見出せば、それを取り入れることに躊躇いは無かった。

弥助の経歴のあらゆる点が信長を惹きつけ、異国や戦争、武器、軍事戦略について新たな視点を得ることを愉しんだことだろう。弥助は信長が正式に出会った初めての外国人兵士であり、二人が議論を深めたことは想像に難くない。

p70

上のロックリーさんの視点をリアルにイメージすれば、信長は当然、「どうしたら、この弥助の様な偉丈夫を作り上げることが出来るだろうか」と考え、弥助が若き日からインドで繰り返し修練してきただろうトレーニング法を「伝授して欲しい」、そう求めたのではないだろうか? もちろんそれは『格闘の技法』についても同様だ。

これは実は弥助だけではない。これまでの考察から、当時アフリカ系の弥助以外にも、たくさんの〇〇系インド人(インド文化の薫陶を受けた外国人)やネイティブ・インド人が来日していた事は間違いないし、その中に少なからず『武術家』あるいは『戦士』がいたと考えるのもまた、極めて自然な話だろう。

特に相撲などというものは、最も手軽で分かりやすい男と男の身体を使ったコミュニケーションだから、ちょっとガタイの良い異人さんと出会って交わって、お互いに武士・戦士だと分かったら、当時の相撲好きな侍文化を考えれば、普通にあちこちで「じゃあ一丁やりますか」と言って「組んずほぐれつ」していたとしても、全く不思議ではない。

同時代のインドにおける『熱きペヘルワーン魂』についてはこれでもかと説明したが、日印、双方に共通する武人文化その相撲愛・クシュティ愛が交わった時、両者の間で対戦が行われなかったはずなどないのだ。

もちろんきっかけは必要だろう。けれど信長を筆頭に多くの武将たちには、その壁をぶち破るだけの好奇心と熱意そして『力』があった。そう私は考えている。

残念ながら、当時弥助か、あるいは他のインド武術家から、どのような技法・トレーニング法が日本相撲に伝えられたのか、という詳細については、全く具体的なデータは存在しない。スクワット=蹲踞についても、この時代から、という明確なエビデンスは見当たらない。

ただ、ひとつ、現在大相撲で実践されている『弓取り式』については、インド武術と重なる部分があるので最後に指摘しておきたい。

この弓取り式については、相撲が東西に分かれて対戦する事と同様、信長がその起源に関わっているのではないか、という説があるのだが、弓取り式で弦なしの弓の中ほどをつかんで回す所作が、インド棒術の回転技、その一番の基本で、私が「ベーシック・フォワード」と呼んでいる技と全く重なるのだ(後半、腰の後ろで回す技もインド棒術にある)。

けれど、この棒の回し方は最も基本かつ普遍的なもので、中国武術にも沖縄棒術にも、おそらくほとんどの伝統棒杖術に存在しているはずなので、「これはインド棒術だ!」というほどの決め手にはなり得ないのだが…

弓取り式

相撲興行において,一日の取組が終わると,あらかじめ定められた幕下の力士が出場し,行司から弓を受け,これを手にして土俵上で左右に縦横に振り回し,勇壮に〈しこ〉を踏む儀礼。これは勝力士の喜びを表現する意味がある。

平安時代の相撲節会(すまいのせちえ)のとき,相撲取組の終わったあと,勝ったほうの左右いずれかの近衛側から舞人が登場して弓をとって立合舞(たちあいのまい)を演じた。これが弓取式の起源だといわれているが,勝力士にほうびとして弓を与えることは織田信長のときから始まった。

江戸時代の勧進相撲になってこのしきたりが復活し,相撲興行の最終日(千秋楽)に,最後の三番(結びの三番という)をとった三役の勝力士に対し,大関にかなう者に弓,関脇にかなう者に弓の弦,小結にかなう者に矢1対を与えるようになった。

執筆者:池田 雅雄、改定新版 世界大百科事典

上の解説を読むと、この弓取り式はどうやら、平安時代の相撲節会で、行司役にあたる『立合』が勝者の舞いを踊る所作に由来する様で、その後信長の時代に弓を褒美として勝者に与える事が始まり、両者が合体して今の形になった様だが…

それにしても何故どのような経緯で、あの、棒術のようにきれいに弓を回すスタイルが始まったのだろうか?

平安時代の相撲節会やそれを行っていた宮中の文化的背景として、当時インド文化の強い影響があったことは以前に指摘しているが、この立合舞の時点ですでに弓を回していたのだろうか?

相撲節会の上の絵柄を見ると、当時の立合は弦を張った弓を持って舞っていたようだ。弦を張った状態で棒術のように回すのは不自然だが、これについてはひとつ、引っ掛かりを感じる要素がインド・ペルシャ武術の文脈の中にあるので、一応その動画を上げておこう。

これはイランの伝統的武術道場ズールハーネで実践されているKabbadehと呼ばれるエクササイズで、弦付きの弓を模した器具を両手で掲げてウエイト的な運動をしている。ズールハーネは基本的にコシティ・レスラーの為の修練場で、同様のエクササイズはインドにも存在する。

けれど、これは「レスラーが、弓の形のものを、本来の弓射以外の運動に用いる」という一点において重なるだけで、この器具を棒術のようにクルクル回す訳でもないので、直接現行の弓取り式とつながるか、と問われると流石にいささか文脈が不足しているかも知れない。

けれど、このカッバデーの形状その起源を考えた時、まず相撲節会の勝利の舞いと同じ様な「弓を手に舞い踊る」様式が先にあり、そのスタイルを継承しつつ、その発展形としてあのような道具を使ったエクササイズが考案された、と考える事には一定の合理性がある(そうでなければこの奇妙な形の説明がつきにくい)。

あるいはまた、クシュティには伝統的に「強弓をエキスパンダーの様に引いて鍛える」エクササイズが存在するので、こちらからの発展形かも知れない。元もとインドでは、ヒーローの強さを象徴するのは「誰にも引けない強弓を軽々と引く」事とされており、レスラーと弓の関係性は深い。

上の動画は、以前にも紹介した東インドの武踊チャウ・ダンスで、弓と剣を手にして踊る様子が確認できる。まぁ、このような武踊は、世界中どこの文化でも自発的に起こりうるものではあるが。

動画にも出ているが、このチャウ・ダンスの象徴的なムーブは『ジャンピング(&回転)連続スクワット』で、クシュティにも通じる鍛錬的ニュアンスが強い。

やはりチャウの伝統があるオリッサ州でも、先のカッバデーと同じ鍛錬器具が確認できているが、どちらにしても、弓もしくは弓状の道具を棒術のようにクルクル回す様式は、現状確認できていない。

ネット上には「元亀元年(1570年)、信長が相撲に勝った力士に褒美として弓を取らせた(『相撲新書』博文館 1899 p.242-243)」という記述もあったのだが、それが史実なら、時系列的には弥助が来日する前の事なので、それが習慣化していれば彼も取組後に弓をもらった可能性は高い。

弥助が、もらった弓のその意味が分からず、思わず道化てインド棒術的に回してしまった、などという可能性も無いではないが、まぁ、そこまでいくと妄想も過ぎるかな(笑)という事で、そろそろネタも尽きたので、お開きにいたしましょう。

さて、以上で弥助にまつわるもろもろの考察については、おおよそ書きたいことは書き尽くした感じだ(まだまだ突っ込んでいくと色々出てきそうではあるが…)。途中でツボにはまって熱くなってしまって、思いもかけず長くなって、既に47,000字超になってしまった。

こんなにも煩瑣でマニアックな内容をここまで読み通していただいた皆さんには、本当に感謝🙏です。

そして改めて、最後に問いかけたい。

「信長と弥助の出会いをひとつの焦点として、戦国時代末から江戸時代初期にかけて南蛮人と共に来日した、『インド武術家』との出会いと交わりの中で、クシュティに代表されるインド武術のDNAは、何らかの形で間違いなく、日本相撲の伝統にインプットされていた(可能性が高い)」

本稿が提示するこの(仮説的)結論、あなたはどう受け止めますか?

☆本稿で紹介した事実関係については、可能な限り精査し裏をとっているつもりだが、何分、情報量も膨大で素人の限界もあり、十二分な検証を尽くしている自信はない。もし何か、明らかな誤謬があれば、是非コメント欄にて指摘してもらえれば嬉しい。