インド武術から見た相撲の起源2

相撲の起源とされる角抵力士とインドの精霊ヤクシャ

◆野見宿禰と当麻蹴速、そして埴輪力士

前回投稿では、インドの伝統武術であるクシュティ・レスリングやカラリパヤットと日本の相撲の類似点を例示した上で、これらインド武術の原像である『マラ・ユッダ』と相撲の不思議な親近性を指摘した。

一方、日本の伝統的な神事としての相撲、その起源について遡っていくと、古事記と並ぶ日本最古の歴史書である日本書紀に記された、野見宿禰と当麻蹴速との対戦にいき着く様だ。

この戦いは垂仁天皇の展覧試合として催された当時の『最強決定戦』で、蹴り技を含めた総合格闘技である『捔力』としてとり行われ、最終的には宿禰が蹴速を蹴り殺して勝敗が決したと言う。

見事に勝利した宿禰は垂仁天皇に手厚く取り立てられ、後に古墳や埴輪の造営の祖ともなったとも伝わっている。

野見宿禰とは

『日本書紀』に登場する相撲の神様。出雲国(島根県)出身と伝えられています。垂仁天皇7年7月7日、天皇の前で大和国(奈良県)に住んでいたという剛勇・當麻蹶速(たいまのけはや)と相撲を取って勝ちました。この対戦は相撲の起源説話として広く知られ、勝った宿禰はのちに相撲の神様として祀られるようになりました。宿禰は蹶速の領地を賜り、長く垂仁天皇に仕え、埴輪を考案したという逸話もあります。埴輪づくりや古墳の造営に携わった古代の豪族・土師(はじ)氏は宿禰の後裔といわれています。

(ハイライトは引用者、以下同)

垂仁天皇はおよそ3世紀半ばから4世紀半ばの間に在位したと推定されているので、その7年とはおそらく西暦200年代の後半辺りと考えればいいだろうか。ただしこれはあくまでおよそ、であり、真実は神話的なベールの向こうに霞んで定かではない(Wikipedia参照)。

一説によるとこの宿禰は渡来人系とも言われており、私は彼が駆使した捔力こそ、古代インドの総合武術マラ・ユッダだったのではないか、と読み筋を立てている。

これは野見宿禰という人物が実在したか否か、に関わらず、その名前と伝説に仮託されたような人物や史実が、実際にあったのではないか、という視点に立つものだ。

宿禰の出自とされる出雲地方は半島や大陸に向かって開かれた日本海に面し、中海や宍道湖といった絶好の内海を持つ事から、古代日本では第一級の国際港として栄えていた。

出雲は日本神話のいわゆる『国譲り』の舞台にもなっており、そこでは外来の天津神である建御雷之男神が土着の国津神である大国主神に葦原中国の国譲りを求めたところ、息子のひとりである建御名方神がこれに反対し、建御雷之男神と戦った末に負けて国譲りが成ったとされ、この外来VS土着の戦いが相撲のもうひとつの起源などとも言われている。

そのような外来勢力との境界・接点であった出雲に、インド人のマラ・ユッダ使い、あるいはその系譜につながる人物がやってきて宿禰にその武術を伝えた、あるいは宿禰自身がその様な渡来系の武人であった、という流れだ。

この仮説について、以下に順を追って説明していきたい。

宿禰は相撲の元祖だっただけではなく、古墳や埴輪文化を担った豪族・土師氏の祖としても崇められているが、この古墳文化の中に、相撲の力士、その原初形態とも言える姿が残されていた。

西暦400年代の後半以降に造られた日本各地の古墳で、この種の力士像が30体ほど出土しているらしいが、上の画像に見られるような、褌まわしを着け左右の手を互い違いに上下している姿がその多くを占めており、当時のある種『定型スタイル』となっていたことが分かる。おそらくこれが、宿禰と蹴速の対戦を画期とした『捔力=相撲』の力士なのだ。

埴輪力士では対戦する姿は確認されていないが、同じ古墳時代から出土した須恵器の装飾として、二人の力士が組み合って対戦している姿が複数例で確認でき、その側には立会人らしき人物も描かれている事から、当時すでに現在の相撲の様な行事審判の元で組み合う試合が行われていた事が推定できる。

これら古墳時代の力士描写においては当然、伝説の対戦の勝者として相撲の祖と崇められ、同時に古墳文化の祖とも目される宿禰(あるいは宿禰に仮託された史実)のバックグラウンドが反映されている、と考えるのが妥当だろう。

◆埴輪力士と高句麗の角抵力士

この特徴的なポーズをとる埴輪力士の祖型を辿って行くと、それ以前に朝鮮半島から大陸に栄えていた高句麗の古墳文化に行き着く。そこでは古代日本で『捔力』と呼ばれていた格闘技と重なるものが『手搏』や『角抵』と称され、古墳墓内部の壁や天井にその力士の絵が描かれていた。

上の壁画は高句麗(現北朝鮮、黄海南道安岳郡)の安岳3号墳に描かれていた手搏相撲図で、組み合う以前の対峙状態だと思われるが、その姿は日本の古墳に普遍的な埴輪と同様、左右の手を互い違いに上下したポーズになっている。このポーズが対戦者両人によって取られている事や日本の埴輪力士との重なりも考慮すれば、これが『様式化』されたスタイルだった可能性は高い。

また左側の人物は鼻が高い異相をしており、これは後述する『西域人(胡人)』とも関わって来る重要なポイントだ。

上の角抵図ではいわゆる「がっぷり四つに組んだ」状態が描かれ、ガンダーラの力士彫刻と同様、互いにまわしをつかんでいる様に見える。下に再掲する画像と見比べれば、角抵図とガンダーラの相撲図は、取り組みの描写としてとても良く似ている。また、日本古墳の須恵器と同様、そこに立会人らしき者が描かれている事にも注目したい。

角抵と言うのは当時中国大陸から朝鮮半島にかけて広く普及していた格闘技の一種で、それが墳墓内部に描かれていたことから、この角抵図には、何かしら『あの世(あるいは天界)』的な世界につながる為の宗教的な儀軌としての意味合いがあったのではないか、と言われている。

研究者によって捉え方が異なる様だが、これら手搏と角抵は本来別々のものではなく、おそらくひとつの古代総合武術を別場面として描き分けたものだったと考えられるので、以降はこの闘技を『角抵』の名で統一したい。

次の引用は、この角抵と日本の埴輪力士との関係を論じたもので、とても示唆に富んでおり本稿の考察も大いに啓発されている。

森貞次郎氏も東アジアの「角抵」について考察している。森氏は闘技としての条件として、(1)裸体であること、(2)裸足であること、(3)「まわし」を用いること、(4)取組をやること、(5)審判者をおくこと、という点を共通する要素とするとしている。

そして、中国の華南地域では紀元前二・三世紀の交に、華北では紀元前二世紀頃の「角抵」を表現した考古学資料が知られており、鴨緑江中流の高句麗王都の古墳壁画に現れるのが四世紀末〜五世紀初めであり、朝鮮半島北部の大同江流域には四世紀中頃に出現するとしている。

さらに、日本で人物埴輪や石人に力士像が現れるのは六世紀前半であり、「角抵」の東アジアにおける伝播の流れと方向とは断絶なく比較的なめらかであったと結論づけている。

そして、「角抵」の源流については長沙・馬王堆漢墓の帛画にみられる裸の力士像に注目して、東アジアのなかでも「南部温熱の地方にもとめることができるのかもわからない」という予察を述べている。

しかし、日本における力士像の表現は塚田氏の集成では五世紀末頃の原山一号墳出土の人物埴輪があることが知られている。

上の引用PDFで最後に言及されている5世紀末、つまり西暦400年代末の原山古墳から出土した最初期の力士像もまた、下に見られる様に件の『左右の手を互い違いに上下したポーズ』をとっており、群馬県の保渡田古墳など他の事例も踏まえれば、このポーズが日本の埴輪力士像において普遍的な定型である事はまず間違いないだろう。

それが高句麗の角抵文化に由来する、あるいはそれと同一起源のパラレルであり、野見宿禰はこの外来力士文化の担い手だった、というのが本稿での読み筋になる。

そこで再び注目して欲しいのが、前掲の高句麗角抵塚壁画で組み合った二人のうち奥の人物、手前の人物の陰から覗く形で顔を出しているが、その風貌が先に言及した安岳3号墳と同様、東アジア人からはかけ離れた、大きな目と高い鼻を持った異相をしている点だ。

高句麗古墳にはあわせて四ヶ所に角抵図が描かれている。すなわち安岳三号墳(挿図1・2)、角抵塚(挿図4〜6)、舞踊塚(挿図7. 8)、長川一号墳(挿図9の左側上段・挿図10)である。

この四ヶ所に描かれている角抵図はさらに二種類に分けられる。ひとつは二人が組み合い、締め込みをつかんで相手を投げようとする瞬間を描写したもので、もうひとつは互いに一定の距離をおいた状態で向き合って相手を押し倒そうと気合いを入れる場面を描いたものである。

墓中にこのような角抵の場面が描かれている事実だけでも興味を誘うが、さらに注目される事実は、二人のうちの一人がいわゆる「西域人」と呼ばれる目鼻の大きい異国的な容貌で表現されている点である。

学術的にはこの異相は『西域人』あるいは『胡人』とされているのだが、実はそこに厳密な定義などはなく、単に東アジアのモンゴロイド的風貌からかけ離れた『コーカソイド的な異邦人』を意味しているに過ぎないようだ。

私はこの『異邦人』こそが、西域も含めた古代インド文化圏のマラだったのではないか、と仮説を立てている。ガンダーラの相撲彫刻と高句麗の角抵図との近似性はもちろんだが、そこにはそれ以外にも相応の根拠がある。

◆漢代における角抵の源流とインドのヤクシャ思想

先の引用PDFで角抵の源流と予想されていた「長沙・馬王堆漢墓の帛画にみられる裸の力士像」だが、これは紀元前2世紀に作られたもので、前漢の利蒼(? - 紀元前186年)とその妻子を葬る王墓から出土した絹絵に描かれたものだ(Wikipedia参照)。

上の画像に見られる様に、それは実に奇妙な構図になっている。紀元前の中国漢代における角抵力士の原像が、どのような世界観を担っていたのか、その説明文を訳してみよう。

人間界の下に、おそらく大地神であろう裸の巨人が両手で大地を象徴する白い台を掲げて(支えて)います。古代人によって水府(黄泉)として一般に知られている台の下では、巨人が足の下に怪魚(鯨鯢:クジラサンショウウオ)を踏み、その股の下には蛇がいて、見る人々に光と闇を感じさせます(機械翻訳を意訳手直し)。

人间之下有一巨人赤身裸体,可能是地神,双手挙起一白色平台。 象征着大地。平台之下、即古人通称的水府 (黄泉)、巨人脚踏鯨鯢、胯下有蛇、使人感到明沉昏暗。

そこでは単なる力士という範疇を超えた神話的な物語が語られているが、この絹絵は天上界と地上界と地下界の三つの世界を寓話的に表したものとされ、その最下段の地下界で裸の力士様の巨人が大地を支え、その足元には怪魚が踏まれ周囲を大蛇が取り巻いている構図になる。三界の最下層で大地を支えるという事は、構造的に「世界の全てをその根底で支える」と見る事もできるだろう(帛画の全体像はこちら)。

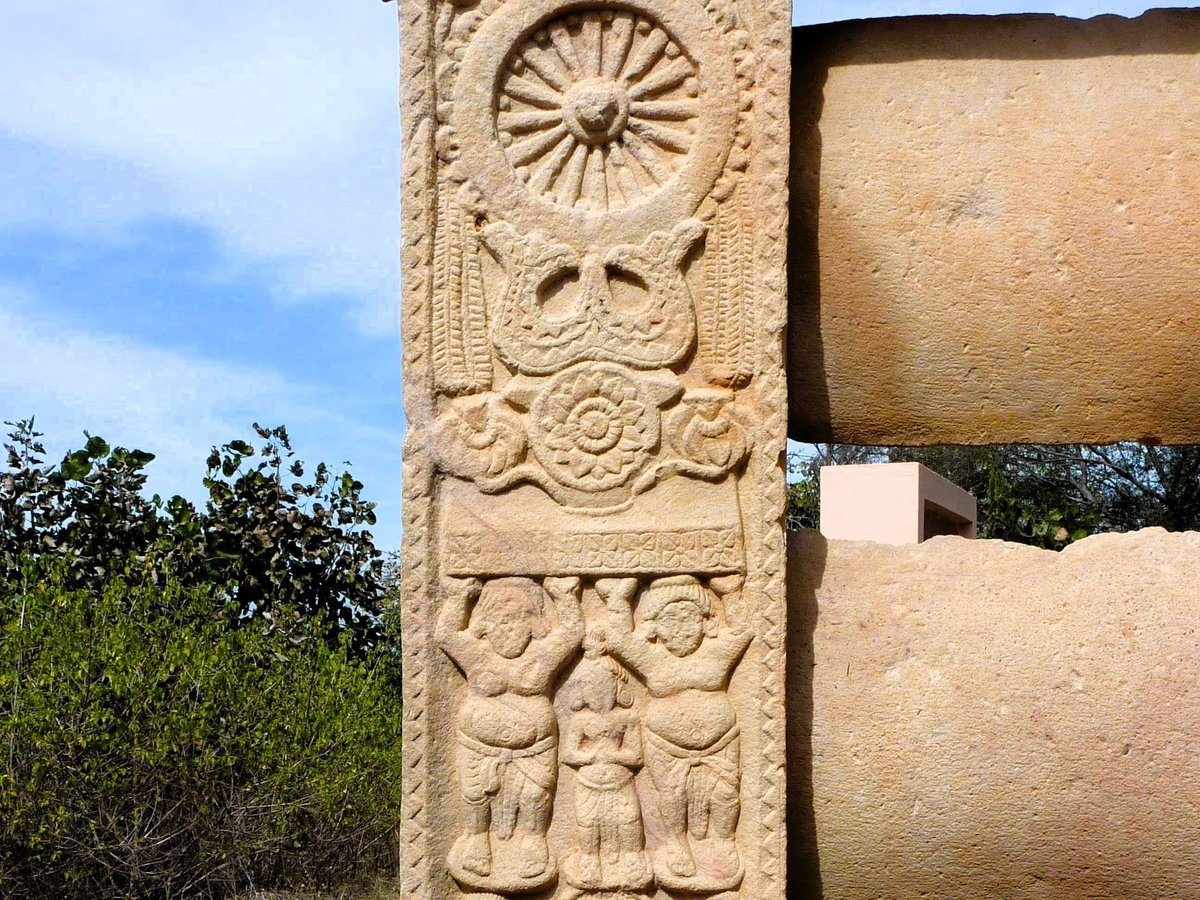

この様な何らかの『土台』を力士的な男が支えるというモチーフや怪魚のイメージ、実はインドでも古代より普遍的に用いられており、紀元前に建造されたサンチーの仏舎利塔を囲うトラナや欄楯の彫刻にもそれは描かれていた。

これらの縁の下の力持ち的な裸の屈強な男性像は、一般に精霊神である『ヤクシャ』とされており、これは先に紹介したバルフート仏跡彫刻の力士様の男が、神異な顔貌を持つヤクシャだった事ともつながって来る。そう思って確認すると、バルフート仏跡の遺物にも、やはり『支える男』たちは存在していた。

ちなみにこの『支える男』のモチーフは、後の中国雲崗仏教石窟(西暦460年~)でも柱の桁を支える形で同様に見られ、日本の法隆寺(西暦600年代)で軒を支える邪鬼も合わせ、共にサンチーやバルフートの流れを受け継いだものかも知れない。

インド伝統のこの様な『支える』事に特化した力士様の男性像は、腰布ひとつの裸である事や太っている体形、その支える姿勢に至るまで、明らかに馬王堆漢墓の『大地を支える巨人』像と重なってはいないだろうか。

一方、この『大地神』が踏みつけていた『鯨鯢』と呼ばれる怪魚の方だが、これも古代よりインドで描かれて来た『マカラ』と酷似している。

上のマカラ像の上部には、同じバルフート遺跡で先に紹介した『前垂れ力士』と類似した像が、同じように蓮の茎あるいは根をつかんで(更に口で繋いで)いる姿が描かれているが、蓮の根や茎のほとんどは水中にあり、これはその直下に描かれた『水中に住むマカラ魚』とも有意に関連して来る。

それは同時に、馬王堆で大地を支える巨人の地下黄泉世界が『水府』と呼ばれ、そこに棲むマカラ様の怪魚の上に彼が立つ事とも重なる。そして、その水府のもうひとつの重要なモチーフである蛇は、バルフートやサンチーなどの仏跡でも『支える力士』や『マカラ』と同様、『ナーガ神』として重要な役割を演じていた。

上の写真は是非拡大して見て欲しいが、最下段の横げた両端には、トグロを巻いた大蛇神ナーガとマカラが水中で絡み合い、そこに戦士らしき男が割り込んでマカラを片膝で抑え込み、両手でその口を開いて制圧している姿が描かれている。

神魚マカラを制するほどの男は大力に他ならず、彼を『力士』と見ればこのシーンに登場する3キャラクターは全て、馬王堆の『水府』シーンと重なり合う。

これら『支える力士』と『マカラ怪魚』と『大蛇』の重なりから、紀元前の前漢時代に造られた馬王堆の時点で、既に中華圏にインド文化の影響が相当に及んでいたのではないか、と私は読み筋を立てている。

馬王堆の建造年については被葬者の利蒼の死没年から紀元前186年頃とまず確定している一方、マカラが描かれたサンチーの第2ストゥーパは紀元前115年頃から建造が始り、バルフート仏跡がやや遅れた紀元前100年前後、サンチーの第1第3ストゥーパのトラナが紀元前1世紀以降であり、明らかに馬王堆よりも遅い。

しかしこれら年代はあくまでも各彫刻の建造年であり、『マカラ』や『ナーガ大蛇』そして『支える力士』を含めた『ヤクシャ』の思想が、その建造と同時に突如出現したはずは無く、むしろそれ以前から長くインドに存在しており深く愛されていたからこそ、ストゥーパ信仰という『晴れの舞台』に刻まれたと考えるべきだろう。

マカラについては、既にヴェーダの時代に水神ヴァルナの乗り物として登場しており、ヤクシャはナーガと共にインド先住民の信仰に根差すと言われ、シュンガ朝期の前2世紀頃の彫像が残っている。

そして、ここで一番の焦点となる『支えるヤクシャ力士』に関しては、ブッダガヤのマハボーディ寺院においてアショカ王の時代に建造されたという『欄楯』が残存しており、その柱に仏塔の下で『支えるヤクシャ』がはっきりと確認できる事から、これらの思想と造形は、遅くともアショカ王の紀元前3世紀頃までには全て出そろっていた、と私は考えている。

◆秦の始皇帝の兵馬俑から馬王堆へ

アショカ王の時代(在位:紀元前268年頃 - 前232年頃)は、中国では秦の始皇帝の時代(在位:紀元前247年 - 前210年)と重なっており、アショカ王が仏教伝道の使節団を周辺各国に送ったのが前250年前後とすれば、その余波が始皇帝の時代に伝わっていた可能性は十分にある。

また始皇帝の父である荘襄王(前249年 - 前247年)は、始めその諱が『異人』と呼ばれており、一説によるとコーカソイド系の血を引く者だったともいう。ギリシャのアレクサンダー大王がインドのパンジャーブ地方にまで攻め込んできたのが紀元前326年である事を考えれば、アショカ王以前の段階ですでに中国が西域を通じてギリシャ・インド系文化と交流していたとしても全く不思議ではない。

始皇帝は等身大の造像で有名な兵馬俑の墓主としても知られるが、造像に関してはもうひとつ『金人』制作の伝承がある。これら造像への傾斜は、西北インドに伝えられたギリシャ文化の刺激によるのではないか、とも言われており、私もその仮説を大いに支持するものだ。

この超絶リアルな兵馬俑の造像は中国美術史上忽然と現れ、始皇帝後にこの俑の文化は急速に矮小化され稚拙化・劣化して行くことから、これは本来中国の内発的な文化・技術ではなく、始皇帝という突出した個性と外来文化の刺激が交わったところに生まれた、突然変異的な産物だと考えられるのだ。

◆なぜ統一秦時代に等身大の兵馬俑が生まれたのか?

~始皇帝陵では馬や鹿も棺(ひつぎ)に収めて丁寧に埋葬した。そこに実際より少し小さめの飼育人の陶俑を添えるようになり、後に等身大の陶馬と兵士俑を組み合わせることになる。

始皇帝は征服した六国の青銅武器を回収して溶かし、巨大な金人十二体を作って都咸陽に並べ、征服を誇示した。

~秦の馬も絶えず西方や北方の遊牧民の馬と混血して改良された。始皇帝の曽祖父の時代には、マケドニアのアレキサンドロス大王が西北インドまで進軍。人間の姿を等身大でリアルに彫刻するギリシャ文化も伝えられた。西方文化の影響も等身大の兵馬俑を生み出した理由と考えたい。

(鶴間和幸、「兵馬俑と古代中国〜秦漢文明の遺産〜」監修者、学習院大名誉教授)

始皇帝の紀元前200年代には未だ仏像制作は始まっていないが、ギリシャ文化の影響下にあったインド北西部から周辺にかけては様々な造像が為されていた事が想定され、実際にアショカ王による石柱彫刻や造像もギリシャやペルシャの影響を強く受けたものだった。

秦の始皇帝が作ったという『金人』については、彼自身も含め前漢の武帝(在位前141‐前87)にまつわる話など様々な伝承が残されており、ガンダーラやマトゥラーにおける仏像の製造(前1世紀~)や仏教の中国への公伝(西暦67年)に先駆ける、紀元前の始皇帝(前247年 - 前210年)から前漢馬王堆(前183年~)にかけての時代に、当時既に制作されていたヤクシャなどインド的な神像とその付随する思想が中国に伝わっていた可能性は十分にある、と私は見ている。

◆金人

金色の人の意。仏陀や仏像のこと。『魏書釈老志』には,霍去病 (かっきょへい) が匈奴を討伐したとき,丈余の金人を手に入れ,それを(前)漢の武帝が拝したことが記され,また(後)漢の明帝が金人が庭を飛ぶのを夢に見て,近臣にたずねたところ,仏陀であるとの答えを得て,西域に使者を派遣したこと,また秦の始皇帝が西域の沙門 18人を捕えたところ,その夜金神 (金人に同じ) が現れて牢を破り,沙門らを助けたので,始皇帝が謝罪したことなど,伝説が多い。仏教の中国への伝来の歴史的事実と連関する伝説と考えられている。

始皇帝陵の兵馬俑の中には、明らかに『力士』を象ったものもあり、釈迦の墳墓を原像とする古代インドのストゥーパ文化における『支えるヤクシャ力士』、馬王堆漢墓における『大地を支える力士』、高句麗古墳における『角抵力士』、そして日本の古墳における『埴輪力士』、という西暦紀元を挟んでインド・中国・日本にまたがる『墳墓と力士のセット』には、偶然では済まされない何かが感じられてならない。

◆ヤクシャ力士の神秘力と『支える男』

話をインドに戻すと、先に掲載したサンチー第3ストゥーパのマカラを制する男の直下でも、やはりヤクシャ力士がトラナの横げたを支えていたが、そもそもヤクシャのイメージは武人と深い関りがある。マトゥラー博物館には「ムドガル・パニ」と呼ばれる武人ヤクシャ像が複数展示されており、下の画像は紀元前2世紀のものだ。

このヤクシャ像はその右手にムドガルと呼ばれる得物を持っている(ムドガル・パニの意)が、このムドガルは古代よりインドで用いられているこん棒様の武具で、現代においてもなお、クシュティ・レスラーの鍛錬具として常用されている。

サンチーの『支える屈強な男』やバルフート仏跡の『スクワットする異形の男』としてのヤクシャを踏まえ、その上でクシュティの前身がマラ・ユッダであることを考えれば、このヤクシャと『マラ・ユッダの戦士/力士』とはもうほとんど表裏一体だろう。

角抵の原像と推定されている「長沙・馬王堆漢墓の帛画にみられる裸の力士像」では、地下の水府(黄泉)で巨人が足の下にマカラ様の怪魚、つまり水生生物を踏みその上に立っていた。

インドのマカラは、

「水を操る力を持つため、マカラの棲むとされる川や湖、海といった場所(マカラーヴァーサ)が崇拝の対象となった(Wikipedia参照)」

と言われており、一方ヤクシャの素性は

「水、豊饒、木々、森、宝物、そして荒野と結びついた、通常は慈悲深いが、時にはいたずら好きや気まぐれな自然精霊の幅広い種類(Wikipedia参照)」

とされている。

雨季と乾季が両極端なインドの気候下では、雨季に降る大量の雨が酷暑下に渇き切っていた荒野を潤し、それまでは葉を落とし死んだ様に枯れ切っていた森の木々が一斉に芽吹き、川という川が水で満ち激流に溢れる姿こそが何よりも豊穣を象徴する。

その雨季の奔流に古代インド人はマカラの威力を投影し、大いなる恵みである反面、時に災害をもたらすモンスーンの自然に、ヤクシャという精霊神の性格を重ねたと思われる。

そしてそんな雨季の真っただ中にこそ、バルフートの力士が握りしめていた蓮華は繁茂し一斉に花開き、そんな蓮華の化身であるラクシュミ女神が、豊穣の象徴として崇め讃えられるのだ。

一方、そのような乾期(酷暑期)から雨季へと転じる劇的な死と再生のメカニズム、そしてそこで中心的な役割を果たす水の循環こそが、インド的な『輪廻転生世界観』の基盤になっていた事が知られている。つまり水と強固に結びついたヤクシャには、輪廻する現象世界のメカニズムを支配しその運行に直接はたらきかける力がある。古代インド人はそう考えていたのかも知れない。

私は個人的に、このようなインド文化における『ヤクシャ的な力士』が持つ『神秘力』に期待し、幸多き天界への再生(中国的には昇仙・昇天)が祈願されていたからこそ、漢代馬王堆の絹絵において『世界を支える者』として力士が描かれた、と読んでいるのだが、どうだろうか。

高句麗古墳内部の壁画で角抵の対戦をする異人力士が描かれたのもおそらく同様の文脈で、墳墓内壁に儀式的な角抵の対戦が描かれる(あるいは葬送に際して実際に取り組みが行われる)事によって、ヤクシャ役の異邦の力士がその神秘力を発揮して、祭主の願いが叶えられる、などの流れも想定されるが、それを証する様なデータは未だ得られていない。

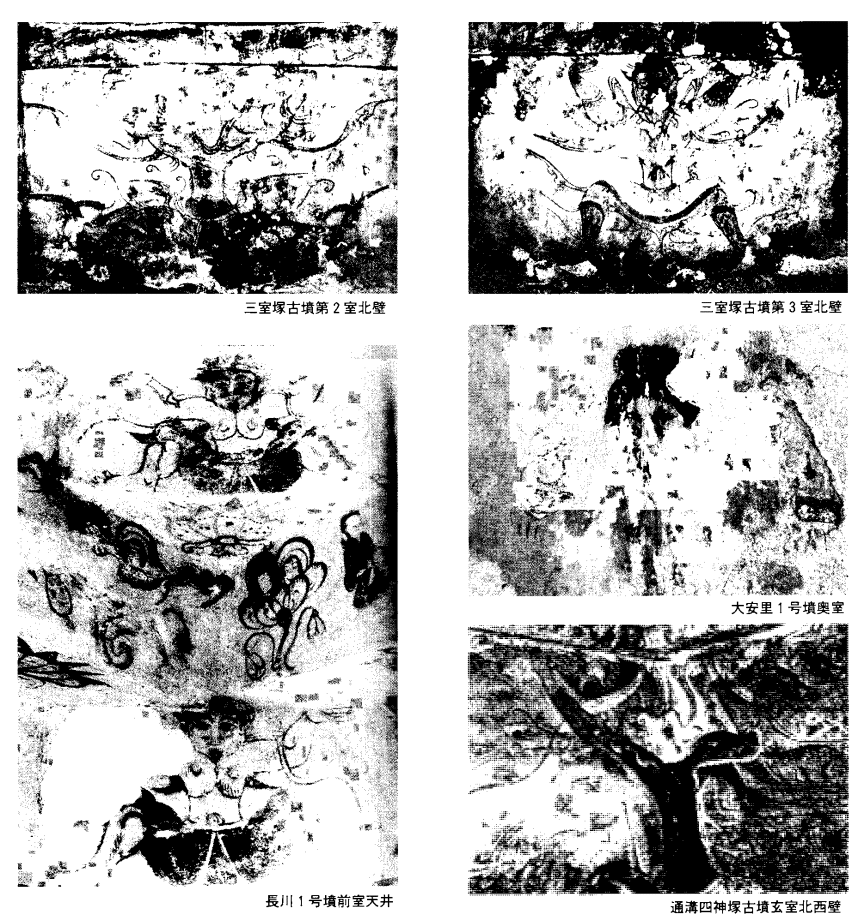

ただ、角抵力士が描かれた高句麗期の古墳その多くに、サンチーや馬王堆に見られた『支える力士』も描かれている、という事実があることからも、高句麗古墳がインドから漢を経てヤクシャ思想を受け継いでいるのは、ほぼ間違いないと思われる。

次に天井を支える力士図を見ていきたい。天井を支える力士図は,集安の三室塚古墳(5世紀初頭)(57)や長川1号墳(5世紀中頃)(58),平壌周辺の大安里1号墳(5世紀末頃)(59)などで描かれている。

直径約18m程度の円形墳と考えられる三室塚古墳は,名称のとおり石室が3室あって,羨道と通路で鈎形状に繋がっている。第2室と第3室(玄室)の壁面に,腰を低く落として手足を開いた同じ姿勢で,重い天井の梁を潭身の力をこめて支える力士が描かれ、髭を生やした風貌で,裸体ではなく衣服を着ており,結び紐の存在から冠帽の装着が指摘(60'されているが,頭部の表現はよくわからない。天井を支える力士図は一種の守護神的役割を担うものとして理解されている(6')。

前室と奥室(玄室)によって構成される石室内の壁画に菩薩像など仏教の影響が強く見られる長川1号墳では,前室の天井隅に,手足を開いて腰を落とした姿勢で重い天井を支える力士が上下段に描かれる。髭を生やした風貌で,上半身のみ裸である。

上の『支える力士』像で注目したいのは、長川1号墳で明瞭に確認できるように、この男が『対戦する角抵力士』と同様、目が大きく髭の濃い異相として描かれている点だ。これはおそらく西域的(私の読みではインド的)な異人文化がこの『支える力士』描写の背後にある証左だと思われる。

この力士が天井を支える姿態は、両手両足を広げて上下左右対称になって踏ん張る形をとっており、これがサンチーなど古代インドのストゥーパ文化における『支えるヤクシャ』や馬王堆の『支える巨人力士』と重なり合うのは明らかだ。

また、これら角抵力士や支える力士を描いた高句麗古墳の多くに、蓮華紋様を始めとした仏教的モチーフが常用されている、という事実もあり、多くの学者が示唆するように、当時の高句麗社会及びその中での葬送文化が、インド発の仏教文化によって薫陶を受けていた事はまず間違いないだろう。

これもやはり一部の学者によって指摘されていることだが、高句麗の古墳墓の中には明らかにインドのストゥーパと同じ様な構造理念が見出されるという。ストゥーパがそもそも大規模な墳墓である、という厳然たる事実を踏まえれば、そこにマラ・ユッダ力士の対戦が描かれ(ガンダーラ)、さらに支える力士が描かれた(サンチーなど)という様式が、墳墓とセットで直接的に高句麗古墳に伝播した可能性すら、そこにはあり得る。

そして日本の埴輪力士が副葬されていたのも、また権力者たちの古墳墓だった。東アジアにおける古墳墓と力士のセットは、ひょっとすると全て、インドに発する葬送祭祀の様式に起源するものだったのかも知れない。

以上の流れを踏まえれば、中国漢代の墳墓からはじまり高句麗古墳に至るまで、大陸の葬送思想がインド文化の強い影響下にあった事は、時代による程度の差はあれまず間違いなく、そこに描かれた、日本相撲の起源とも目される大陸の角抵力士が、その歴史のかなり早い段階からマラ・ユッダ武術の影響を受けていた可能性については、検討する価値が十分にあると私は思う。

日本の古墳時代の相撲とその起源であろう大陸の角抵が、インド武術のマラ・ユッダと交錯していたと私が考えるのには、もうひとつ決定的な理由がある。前述した日本の埴輪力士と高句麗古墳壁画の角抵(手搏)力士に共通してみられる、「左右の手を互い違いに上下しているポーズ」が、インド武術に特徴的な所作として広く共有されている、という事実があるのだ。

という訳で、次回投稿ではこの特徴的な『所作ポーズ』に焦点を当てながら、インド武術マラ・ユッダの汎アジア的な展開について見ていきたいと思う。

~次回の投稿に続く~