マンションの建物の部分と建物の附属物、そして専有部分と共用部分【区分所有法】

通常の一棟の建物は、外壁や柱、基礎、屋根などの構造物と配管や配線、玄関扉、トイレ、流し台など外そうと思えば外せるが建物に定着する物を合わせて建物と呼んでいる。しかし、区分所有法では建物を建物の部分と建物の附属物に分けている

区分所有法 第2条(定義)

この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第4条第2項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。

2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。

3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。

4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。

(以下略)

区分所有法 第1条(建物の区分所有)

一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。

区分所有法第2条第1項により、一棟の建物の中で構造上区分されている数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途にできる部分を所有する権利を区分所有権と呼ぶが、所有権の目的となるのは、あくまでもその建物の部分である。

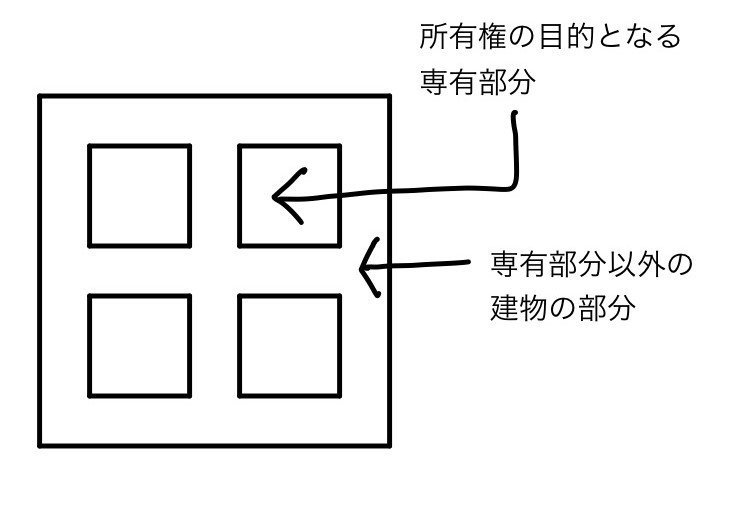

区分所有法第2条第3項により、その所有権の目的となる部分を専有部分と呼び、第4項により専有部分でない建物の部分は共用部分になる。専有部分は所有権の目的となる部分なので、個人の所有権が及ばない部分が共用部分となると言える。同様に、専有部分に属さない建物の附属物は共用部分になるので、個人の所有権が及ばない建物の附属物が共用部分であり、建物の附属物のうち個人の所有権の対象となるのが専有部分となる。

よって、区分所有法では、一棟の建物をまず建物の部分と建物の附属物に分け、それぞれを個人の所有権が及ぶ専有部分と専有部分以外(共用部分)に分けることになる。

建物→建物の部分 →専有部分とそれ以外に分ける

→建物の附属物→専有部分とそれ以外に分ける

所有権とは、自由に使用、収益、処分する権利である。建物を多くの区分所有者で所有するとき、区分所有権により区分所有者が自由に処分できる範囲を定めないと建物自体の維持が出来なくなる。建物の部分のうち所有権の及ぶ範囲を定め、建物の附属物についても専有部分内にある排水縦菅など個人の所有権が及ばないようにしなければならない。そのためにも、建物を建物の部分と建物の附属物に分ける必要がある。

民法 第206条(所有権の内容)

所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

いいなと思ったら応援しよう!