web3に絶望したときに読むポエム

「Web3/クリプトに価値なんてあるの?」

そんなこと、どれだけ言われてきたことか。

「マスアダプションしてないだけ」

「キラーアプリケーションがないから…」

みんな難しいことを説明するのが面倒くさいから、そう言っているだけ。

最近、「Web3/クリプトの価値がわかるのには10年以上は時間がかかるだろうな」と割り切って、自分のXやYouTubeの発信からWeb3/クリプトの割合を減らしているのが正直なところだ。

でも、さすがにリスペクトする大好きな方々が辛い気持ちでいるのを見るのは、僕もしんどい。『デジタルテクノロジー図鑑』を書き、Web3/クリプトの未来の素晴らしさを説いた責任もある。

だから、一篇のポエムを書き記す。

あなたは、DIC川村記念美術館が休館を発表したことに、どんな気持ちを抱いただろうか?

「ふざけんなよ」と僕は思った。

「美術館という資産を有効活用し、資本効率を高めよ」

アクティビスト(物言う株主)の主張だ。株式市場に上場する企業である以上、「利益を追求せよ」というのは間違ってはいない。

「文化事業は国家に任せておけよ」

こう言いたくなるところだが、事実は厳しい。コロナの財政難により、美術館は所蔵品を売却しなければならないほど追い詰められている。

「なぜ国立科学博物館がクラウドファンディングを?」と、思った人も多いのかもしれない。

同館の決算報告書によると、年間収入の8割が政府からの交付金で、それ以外は入場料などの事業収入で成り立つ。

やはり、コロナや光熱費の高騰により、財政難に陥った。

事情に詳しい専門家は、「想定していなかった人口減少」に原因があると指摘する。

「日本では建設当時、想定していなかった人口減少の局面に入っており、税金などの原資が乏しい。市町村単位で施設を維持することは困難になりつつある」(同志社大学・太下義之教授)

地方自治体だけではなく、国家の台所事情も同じだろう。たとえば、国立大学に配分される運営費交付金は減少の一途をたどる。

国から国立大学に配分される運営費交付金は、今年度は1兆784億円で、20年前から1600億円余り、率にして13%減少しています。

「運営が厳しいならば、入場料や学費を値上げすればいい」

株式会社が運営しているなら、きっとアクティビストがこう言うだろう。

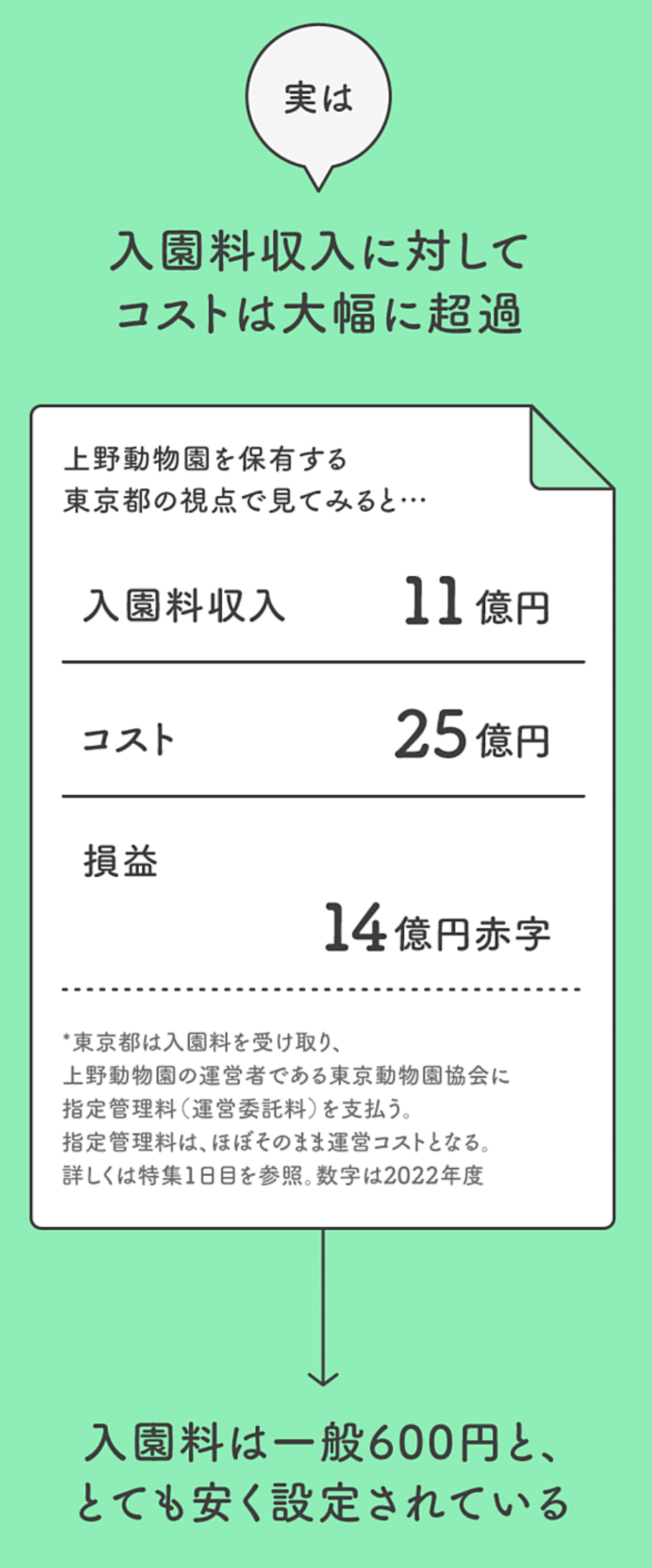

上野動物園だって、損益は厳しい。

今、問われているのは「公共性とは何か」だ。

たとえば、JRは赤字でも公共交通機関としての義務を果たしてきたが、持続可能かどうかでいえば「No」という答えになるだろう。

ローカル線を取り巻く経営環境が厳しい。JR東日本は21日、利用者が少ない地方34路線について、2022年度の営業収支が648億円の赤字だったと発表した。同社管内に限らず過疎が進む地方では赤字路線が多い。各地で存廃に向けた議論が始まったが、地域の足を維持するためのハードルは高い。

東京メトロも上場する。バスの運転手不足も深刻だ。移動手段を持たない買い物弱者の高齢者に「地方なんて捨てて、都市に住めよ」とアクティビストは言うのか?

道路や橋などのインフラや医療体制の維持、公教育の提供……

今は日本だが、やがて世界は人口減少へと向かう。国家、地方自治体以外に誰が「公共性」を提供できるのか?

あなたはきっと「特定の領域に限った話だろう」と言うのかもしれない。

違う。あなたの身近に迫っている危機だ。

ライドシェアなどを手がけるUberは、運転手の給料を上げることよりも、株主への還元を行った。その上限は約1兆円(70億ドル)だ。

「私には関係ない」と言う。本当だろうか?

AIが、ロボットが、きっと株主の要請で、人間(従業員)をリプレイスしていくだろう。

YouTubeは、動画広告が生み出す収益をここ3年で約10兆円(700億ドル)クリエイターに還元してきた。

しかし、TikTokやInstagramとのクリエイター獲得競争が落ち着いたとき、その供給が飽和したとき、クリエイターよりも株主への還元を増やすことは目に見えて明らかなのではないか?

ビックテックの「プラットフォーム・ビジネス」は、実は「公共性」に関わる事業が多い。近年、国家とビックテックの対立が鮮明になっているが、この論点については、また別の機会に書く。

r>g

資本収益率(r)は、経済成長率(g)を上回る。

フランスの経済学者トマ・ピケティの『21世紀の資本』が日本でもブームになったのは、リーマン・ショック後の2014年末のことだった。

現在、グローバルでの金融ネットワークはさらに広がっている。マネーの循環が活発になるほど、市場でのアクティビストの声は大きくなるだろう。だから、「富」の格差は拡大する。

さらにテクノロジーの普及が、そのスピードを加速させるだろう。

言いたいことをまとめる。

人口減で国家・地方自治体による「公共性」維持が難しくなる

そもそもインターネットの普及で、民間と公共の境目が融けている

民間が「公共性」を補完するにも、株主の利益と対立する

やがて一般層(労働者)への富の配分は、減少の一途をたどる

AIやロボットなど新たなテクノロジーがそれを加速する

富裕層(資本家)と一般層(労働者)は、ますます対立する

グローバル全体で、以上のようなマズい事態が進行して、初めて"理解しよう"と思う人たちが増えるのだろう。

「だから、Web3/クリプトが必要だったんだ」

あなたがそれに気づくタイミングは、自分の給料が減っていることに気づいたとき、なのかもしれない。

「そんなに言うなら、そのWeb3/クリプトって何かを教えろよ」

あなたは反論するかもしれない。ひとことで説明できるなら、本なんて書いてない。本を読んでから、僕に声をかけてほしい。だから今は「マスアダプションしてないだけ」と言って、逃げたい。

理解しようとしていない人を説得するよりも、今はそのときに向けて着実にビルドすればいいと思う。「分散化」が必要であることを忘れないヴィタリックを見倣おう。

Web3/クリプトに価値はある、と僕は思う。

ひろゆきさんなら、どう反論するだろうか?