#4 ポジショニング

こんにちは。

この記事を書いているときは比較的暖かな陽気に包まれた日が続いております。洗濯日和だなぁなんて思っていた矢先、洗濯機からピピピピっと音が。

どうやら給水がうまくできていないようなのです。

ネットで検索して給水フィルターを掃除すると良いと言われるがままやってみても改善されずでした。

サポートセンターに電話しようと考えましたが、貰い物かつ使用期限を7年も過ぎた洗濯機で対応してくれるのか?という思いがスマホの指を止めました。

結局この日はとりあえずコインランドリーへ。

で、どうしたらよいのかわからず未だ解決しておりません。

サッカー中も同じで、どうしたらよいかがわかっていればすぐにアクションを起こせるのに、どこから手をつけようと考えるから億劫になって後回しにしてしまう。

子どもたちが動けないのは、いつ何をどのようにするべきかわからないからだ、と改めて思いました。

ちなみに僕はこういうとき、アクションと手順を文字に起こすことにしています。

①ネットで調べきる②サポートセンターに電話する③店舗の従業員の人に訊く④買い替えるなど

文字に起こして、自分をアルゴリズムに従って動くロボットのようにして億劫や面倒と戦っています。

前置きが長くなりました。

ここから本題です。

本題

ポジショニングとは

僕自身、ポジショニングってあんまり使わないなーと思いながらも、保護者の方からかなりの頻度で

「うちの子ポジショニングがよくない」

と聞きます。

よくよくお困りの内容をきいていくと、

「ボールをもらえない」

「ボールをもらうためにどこに動いたら良いのかわからない」

ということが多くを占めるかなと思います。

ポジショニングは直接ボールに関与しなくても発生するものですが、今回はボール周辺の関わり方、ボール周辺の選手の振舞いについて書いていきます。

では、ポジショニングとはなんぜよということですが、僕の中の答えは

「状況に合わせて適切なタイミングで動ける位置、もしくは適切な場所そのもの」

ですかね。

どうして、ポジショニングという言葉をあまり使わないかというと、適切な位置というものを口に出して言うよりも、

適切な位置がどこなのか

なぜその位置なのか

いつそこから動くか、どのように動くか

を説明することの方が多いからです。

「適切な位置にうごけ!」「ポジショニング!」とだけ言っても選手は理解してくれないでしょう。

サポートの一般的な原則

ポジショニングとして話を進めるとややこしいので、ここからはサポートとして進行します。

サポートとは、「ボール保持者からボールを受けようとするオフ・ザ・ボールの動き」です。

サポートをするときに初歩的な原則を図を使いながら説明します。

●ボールを受けられるスペースで、近くの相手から離れながら行う

●ボール保持者と自分の間に相手がいないように明らかなパスコースに入る

●味方と異なるパスコースに入る

●ボール保持者の状況に応じてサポートを調整し、いいサポートができている時にはあまり動きすぎない

●サポートを継続し続けるために、次のサポートを予測する

語弊を恐れず端的に表現すれば、

●相手から離れる

●相手の背中に隠れない(ボールと自分の間に線がひけるところ)

●味方とかぶらない

●フリーで受けられそうなときは動かなくていい

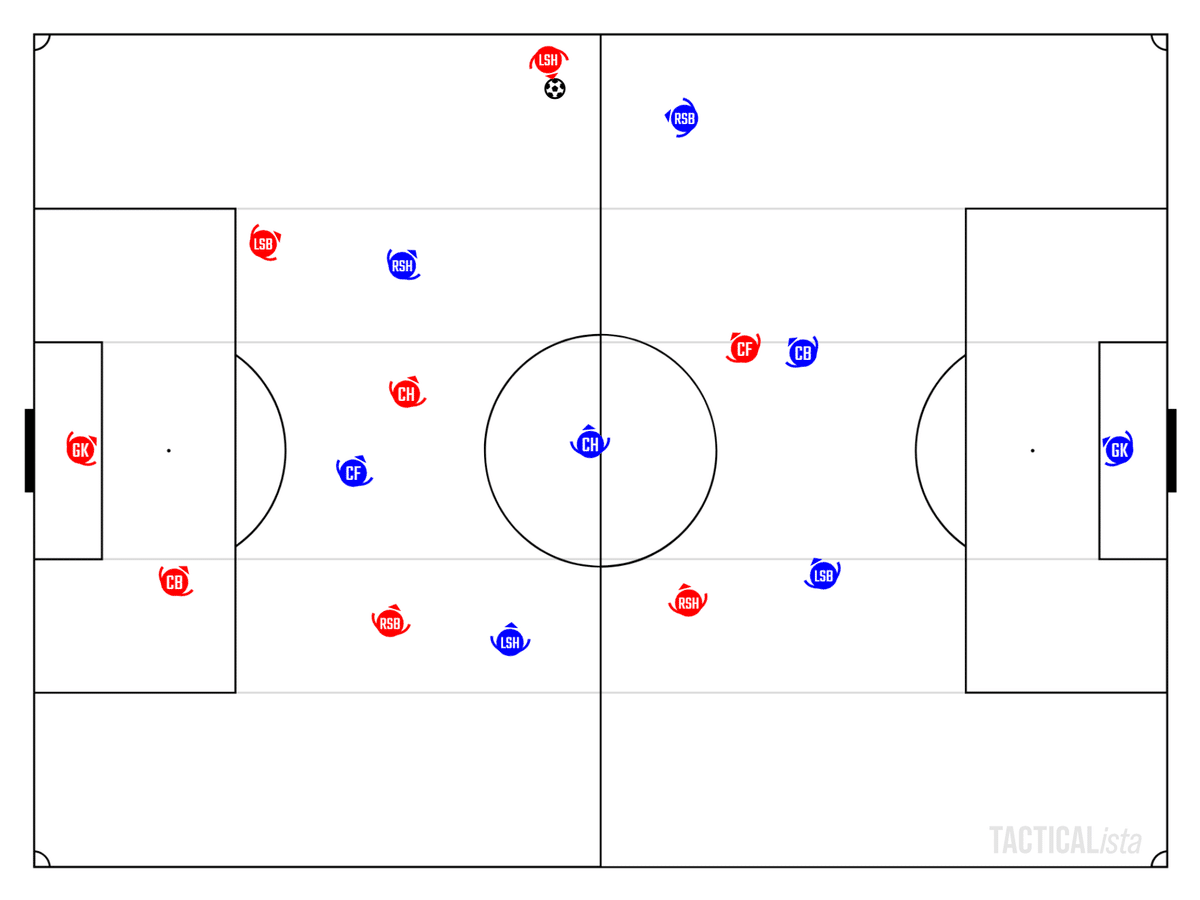

これを図で表すと、

ボール周辺の選手は、ボールを受けるために元いた場所から動く必要がありました。

上記の原則に則ってプレーすると図のようになります。

近くの相手から離れ、相手の背中に隠れず、味方と被らずにできていますね。

そこからサポートを継続して行います。

ボールが動けばまた次のボールが受けられるスペースを探します。

例えば、ボール保持者が左サイドの選手にパスを出したとします。

周辺の選手は動く必要があるでしょうか。

それはどこにでしょうか。少し想像してみてください。

これが必ず最適解とは限りません。あくまで一例です。

味方と同じパスコースに入らないという原則から、CHと書かれた選手はCFがボール保持者の横にサポートしたら他のスペースを探さねばなりません。

さらにここからボール保持者がドリブルやパスをしてボールが動けば、そして相手が動けばまた次のスペースを探します。

これがサポートを継続するということです。

優先順位

ボールが受けられればどこでも良いかというとそうでもないですよね。

より有利なスペースでボールを受けられたほうがよいです。

以下の図をご覧ください。

赤のボールより前の選手たちは自分より手前のスペースでもボールを受けることができるでしょう。

しかし、ボール保持者が前にパスが出せるこの状況では、よりゴールに近い場所へアクションすることを優先すべきでしょう。

DFよりゴールに近い場所でボールを受けられたらなお良いですが、オフサイドがあります。そのため、パスが蹴られるまではDFより前に行くことができません。コントロールでゴールに向かえるように準備しておきましょう。

ボール状況

パスコースを作るためにスペースに動くこと、優先順位に基づいてサポートを選択できました。

ただし、パスが出てこなければ意味がありません。

そこで、どこに動くかを判断するもうひとつの要素として、ボール状況というものがあります。

ボール状況とはボール保持者の状況を略したもので、ボール保持者がどうなってますか?ということを表しております。

どうなってますか?の具体は、ボール保持者はフリーですか?それともフリーではないですか?がその一例です。

以下の図では、ボール保持者はフリーですか?フリーじゃないですか?

多くの人がフリーだと認識するでしょう。

この場合、緑の円で囲われた選手たちはどうすべきでしょうか。

このシーンの解決策の一例を示します。

「フリーなボール保持者から離れる」

離れることでフリーな保持者がドリブルするスペースを残す

ドリブルで相手をひきつけたら自分がフリーになれる

この場面ではあまり動かないことに意味がありますね。

自分が変化しなくても味方がドリブルで運ぶことにより、相手が変化して結果的にフリーなスペースでボールを受けることができそうです。

つまり、ボール保持者がフリーなときはどうすれば前進できるかのアイディアをもっておきたいですね。

一方で以下の図で、ボール保持者はフリーでしょうか?

フリーとは言い難いでしょう。(あくまで一般的に)

この状況で緑の円で囲まれた選手が前に走るとどうなるでしょうか。

パスを受けることが難しくなるでしょう。

そのため、手前のスペースに走ってパスコースを作る必要があるでしょう。

ボール保持者がフリーでない(プレスを受けている)ときはボールが受けられるスペースに走りましょう。

プレーの振り返りQ&A

ここからはプレーを振り返るときに、わからなければ以下のように振り返りましょう。例を載せますので、参考にしてみてください。

Q. ボール周辺の選手でしたか?

Q. ボール保持者は自分にパスが出せそうでしたか?

おわりに

いかがでしたでしょうか。

今回は、ボールが受けられない!と嘆く人に基本的なサポートの原則をお伝え出来たらという思いで記事を書きました。

結構難しいですよね(笑)

だから、初めは多少考えながら、そのあとは考えるよりもプレーしてプレーしてプレーしてプレーしてプレーしてプレーするのです。

あ、あとオンザボールについてほとんど触れてないので、不十分な説明になっている箇所もあります。実際には連動するところですが、便宜上分解してお話しました。

混沌(カオス)と秩序(オーダー)で言うところの秩序のお話でした。学年が下になればなるほど、秩序を保ってプレーすることは難しいと思います。

年齢が低いうちはあまり秩序を求めすぎないほうがよろしいかと思います。

秩序を求めすぎると、逆に判断を奪うことにもなりかねません。

大人の言葉通り、操り人形のようにプレーしてしまうかもしれません。

それでは秩序を保つことはできません。

「In all chaos there is a cosmos, in all disorder a secret order.– Carl Jung」(すべての混沌の中にコスモスがあり、すべての無秩序の中に秘密の秩序がある―カール・ユング)

ご清聴ありがとうございました。