集団管理・小集団管理・個の管理 (第1の扉)

昨日は、中小企業事業推進機構主催のキャリア開発24の扉の読書会(別名池元塾)でした。今回は、初心に戻って、第一の扉「日本型HRM・HRDの動向」というテーマでした。

そもそも、

HRM:Human Resource Manegement(人事管理)

HRD:Human Resource Dvelopment(人材育成)

2つ合わせて 人事部門

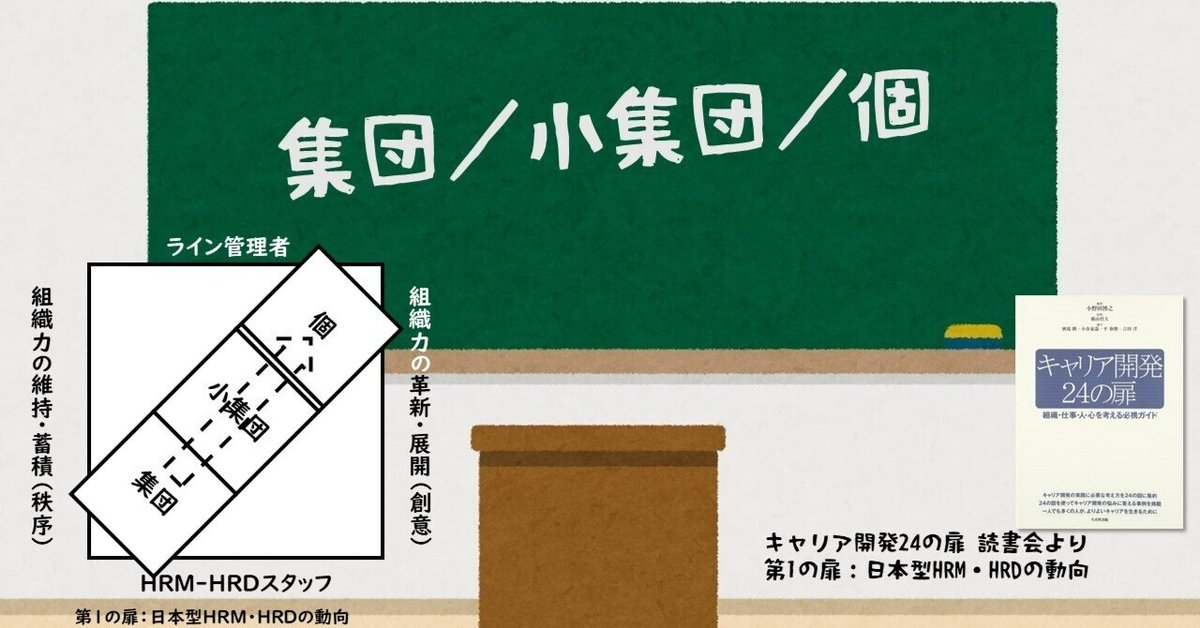

この図は、組織の維持管理のために集団管理をしなければ、ならないが、組織の革新や正体の展開のためには、個人の能力がどう発揮できるかが、重要である。

その時に、図の下にあるHRM・HRDスタッフつまり、人事部門は、集団管理に近い管理を行い、個人ごとの対応は、ライン管理者(直属の上司)が判断する必要があるということを表しています。

つまり組織を維持し、秩序を保つためには、集団管理が必要だが、

組織の革新や創意を生み出すためには、個人ごとの管理が必要になってくる。

その管理には、直属の上司の役割と、人事部門の管理が必要になってくると。

実は私、頭ではこの話納得できるのですが、なかなか実感がわかないのです。

大きい会社に属したことがないためかもしれません。人事部どのように動くのか、

直属の上司が、どう動くのかが、いまいちピンとこないのです。

こうやって見ると、結構大切な役割の人事部ですが、そんなに会社の方向性を決めるまでの動きをしている想像ができないためかもしれません。

ただ、皆さんと話をしていて、次のことがわかった。

個人のキャリア開発が重要で、人事部だけや、上司がわかっていてもしょうがない。最終的には、経営者が、会社の方向性と、スタッフは同じ仕事に着いていても、それぞれ、どんなふうに仕事をしていきたいかが違うということを理解していないといけないということ。

つまり、社員がみんなそれぞ、れどんなふうに仕事人生(キャリア)を育てて、おくっていきたいかが違うということだ。

小さい会社なので、本にも登場してたこっちのほうがピンとくる。

日本の古くからの企業風土として、家父長的組織感という話が載っていた。社員を「うちの子たち」と呼び、自分のこのように可愛がる。社員からしても、家父長(社長)の言うことさえ聞いていれば、なんとなく給料をもらえて、仕事が続けられる。

よく 社長同士の話でも、よく聞く言葉、「うちの子たちは、」。

それを言っているうちは、社員は、半永久的に社長より成長せず、社長の範囲内の会社になってしまう。社員もそのほうがぬるま湯につかっていて変化せずに気持ちいいのかもしれない。

でも、今回のコロナ禍や物価高、円安などの外の嵐には、めっぽう弱く。

社員が内部からイノベーションを起こしていき変化していかないといけない。

そのためには、スタッフ一人ひとりが、自分の場を作り自分の目標に向かって、周りと協力しながら、やっていく必要があるんだろうな。

それを理解した。

どうしても、形から入ってしまう日本の会社、 メンタルチェックや、QC、MBO、ハラスメントチェックなど、そもそも、どんな目的で会社をやっていきのかを、社長を含めた会社全体で、考える時期に来ているのかもしれない。

あ、途中で書こうとしてたこと、全然かけなかったので、

違う投稿にしようw

#キャリア開発 #読書会 #人事部 #組織 #小集団 #個 #個人 #キャリア開発24の扉 #組織力 #家父長 #長文注意 #長女注意

いいなと思ったら応援しよう!