ノンアル市場の動向とアルコール代替品への期待

近年、健康志向の高まりに伴い、ノンアル飲料市場は拡大を続けています。

そんな中、従来のアルコール飲料に代わる新たな選択肢として、アルコール代替としてのCBD・THCドリンクが世界的に流行り始めています。

ノンアルコール市場の現状と今後の動向を分析し、アルコール代替市場の可能性について考察していきます。

1. アルコール離れが進む理由

アルコール中心の社交文化は徐々に衰退しており、昨今ではアルコール離れが加速しています。

国税庁のレポートによれば、成人1人あたりの酒類の消費量は、1992年のピーク時と比較すると75%程度まで減っています。

その理由は大きく3つあります。

1-1. コロナによる飲み会の減少

カクヤスの2022年の調査によるとコロナを受けてリモートワークが加速した結果、飲み会の頻度が減った、外飲みをしなくなったと75%の人が回答しています。第5類への移行後の調査でも、仕事関係の飲み会の頻度が減ったと45%の人が回答しています。

飲み会に関する意識調査では「飲みにいく機会を増やしたい」という声がある一方で「そもそも飲み会に参加しない」という回答もあります。

「飲み会」以外にも、例えばサウナ、シーシャなどコミュニケーションの手段がコロナ流行を経て多様化した結果なのかもしれません。

1-2. 世界的な飲酒リスク低減の動き

2010年にWHOによってアルコールの有害な使用を低減するための世界戦略が発表され、国連のSDGsでも2015年に「薬物乱用やアルコールの有害な摂取を含む、物質乱用の防止・治療を強化する」というコミットメントがなされました。

世界の大手酒類メーカーが加盟するIARD(責任ある飲酒国際同盟)が、2020年に共同声明として「未成年者飲酒防止に関するアクションプラン」を発表しました。IARDにはアサヒやキリンなどの酒類メーカーが加入しています。日本洋酒酒造組合がこちらに詳しくまとめています。

それを受けて、アサヒは同年に「Responsible Drinking Ambassador」というグローバルスローガンを策定しました。「2030年までに主要な酒類商品に占めるノンアルコール・低アルコール飲料の販売量構成比20%以上を達成する」などの目標を掲げ、適正飲酒への取り組みを進めています。

2024年には厚労省が、健康障害を減らすため「飲酒に関するガイドライン」を発表しました。疾患ごとに発症リスクが高まる酒量を純アルコール量換算で示し、適量を心掛けるよう呼び掛けています。

2025年には米保健福祉省の医務総監が、飲酒がたばこ・肥満に次ぐ「予防可能ながんの原因」である中、スク認識が低いとして警鐘を鳴らしたニュースが話題になりました。米株式市場では健康懸念による消費者のアルコール離れや規制強化への懸念でアルコール飲料関連株が下落しました。

1-3. 若年層(特にZ世代)の行動変化

アルコール離れに影響している世代が1998年生まれ以降のZ世代です。

NC Solutionの調査によると、2025年にはほぼ2人に1人(49%)のアメリカ人が飲酒量を減らそうとしており、Z世代では65%になります。

アルコールを飲まない理由として、お酒を飲みながら友人と交流する機会が、他の世代に比べて少なかったことが挙げられます。コロナでの外出禁止令の期間中、上の世代が家飲みをする一方、若者は断酒が進みました。

健康意識が高いこともあり、職場等での人付き合いよりも、個人のウェルビーイングを優先する傾向にあります。

また、幼い頃から複数のSNSを使ってきた世代であるため、自分のイメージを非常に意識しており、アルコールによる「酔っ払い」に対し嫌悪感を強く持っているという見方もあります。

「ソバーキュリアス(Sober Curious)」という、お酒を飲まないまたは少量しか飲まないライフスタイルを選択をする人も多いです。

2. ノンアル市場の動向

こうしたトレンドの中で、各社がノンアルコール・低アルコール飲料の開発・販売を進めています。

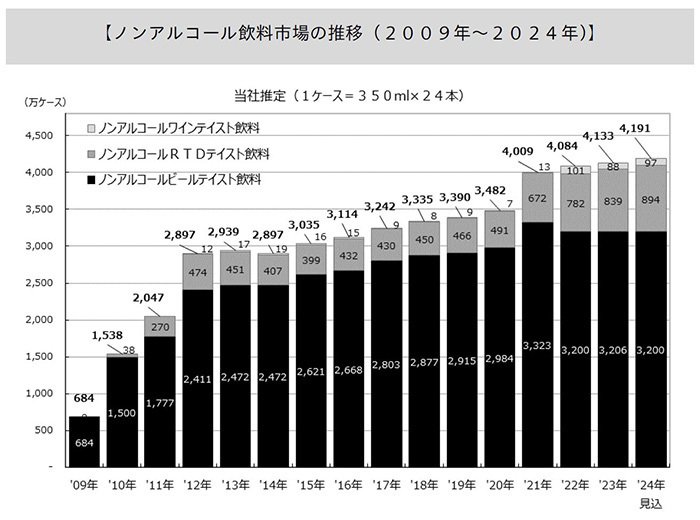

サントリーやキリンの調査によると、ノンアルコール飲料市場は伸長を続けており過去最大規模になっています。2014年〜2024年の10年間で約1.5倍にノンアル市場が成長しています。

2-1. これまでの動向:よく飲む人を対象

ビールテイスト飲料が75%以上の割合を占めます。主にノンアル市場を牽引するのはノンアルコールビールです。DRY ZERO、グリーンズフリー、オールフリーなどが主な商品です。

これまでは、お酒をよく飲む人、自宅での飲酒習慣のある年配層をターゲットに「休肝日」「低カロリー」というキーワードなども目立たせた健康増進を目的とした商品が販売されてきました。

機能性表示食品として「内臓脂肪を減らす」等のヘルスクレームを掲載する商品なども出てきています。

味はビールの再現性を追求、アルコールらしい風味を実現するための特許出願が大手飲料メーカーで行われてきました。

最近ではハイネケンやバドワイザーなどの輸入製品、Ciraffitiや正気のサタンなどのノンアルのクラフトビールなども出てきています。

ノンアルコール飲料の飲用頻度・量が増えた理由は「味が美味しくなった」「種類の増加」「健康」がことが理由に挙げられるそうです。

2-2. 最近の動向:飲む人も飲まない人も対象

「飲む人の健康目的」のノンアルではなく、飲まない人も共存して交流の場を楽しむことができるような、新しい食文化の普及が進んでいます。

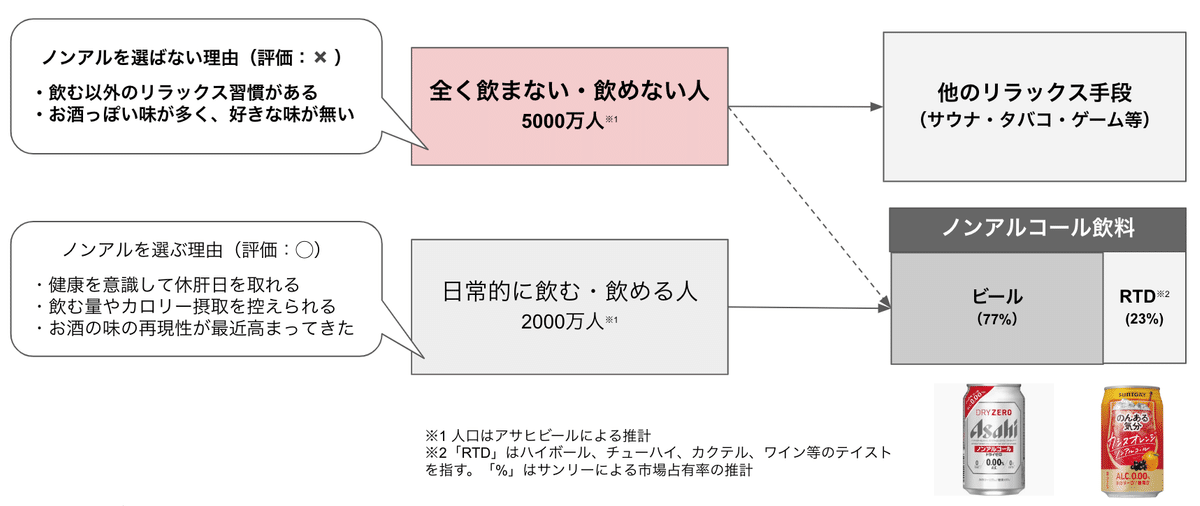

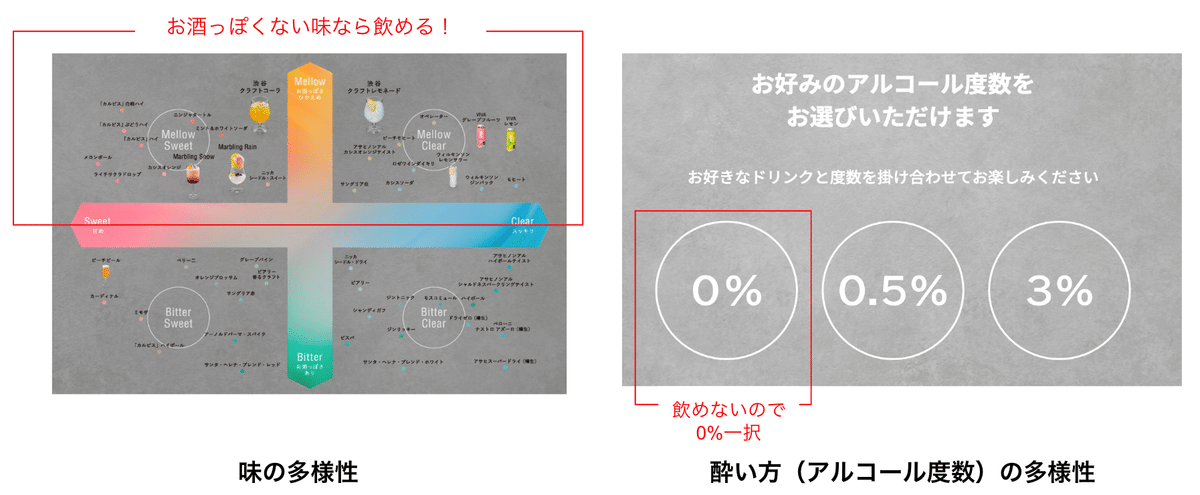

お酒をよく飲む人だけでなく、お酒が好きだが弱い人、飲めない人もターゲットにし、好きなアルコール度数やビールに限らない様々な味を選択できるようになってきています。

アサヒビールは「スマート・ドリンキング」という新しい概念を打ち出しており、これはこれまでの「ノンアル」とは違った意味合いであることがわかります。

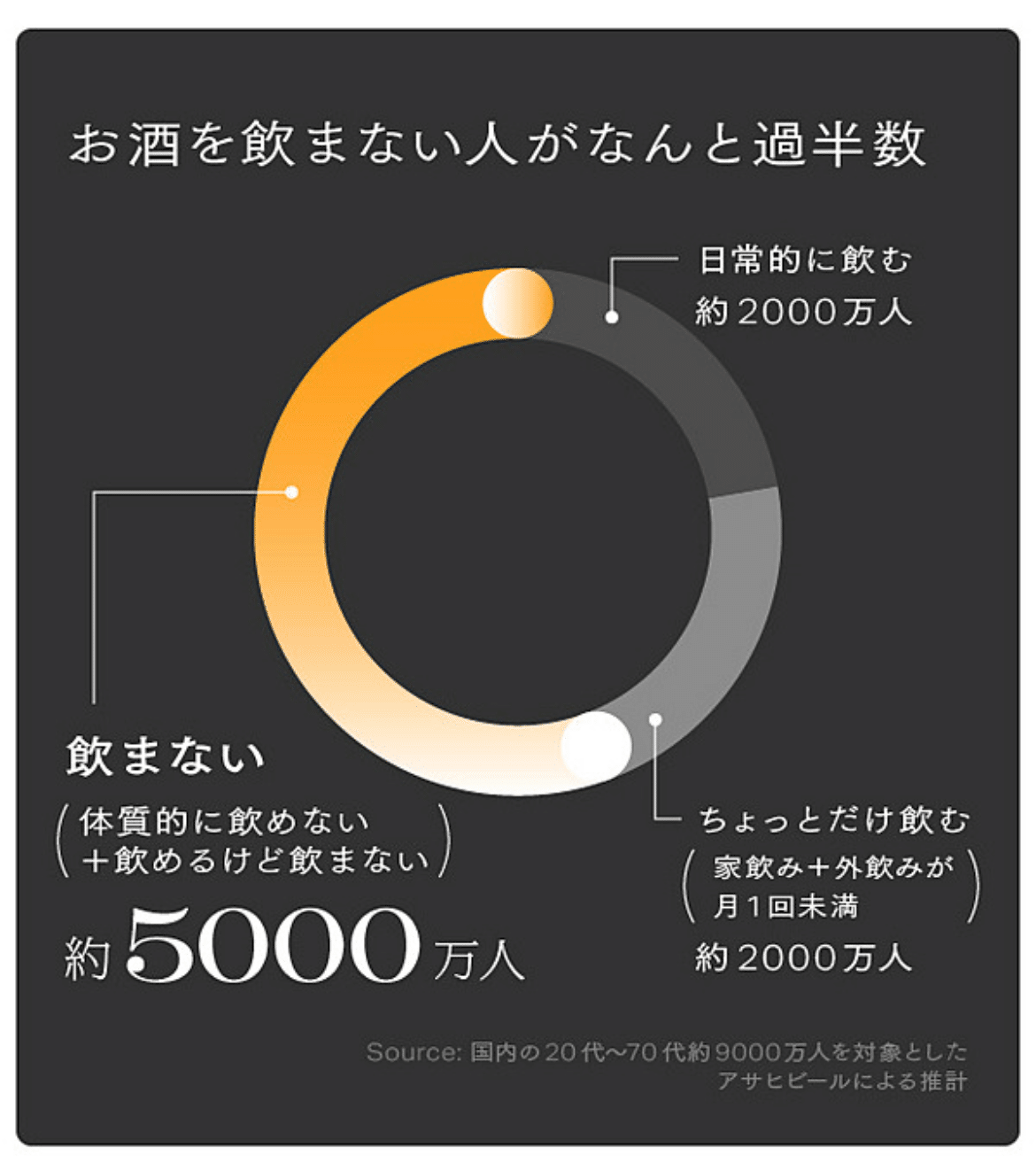

アサヒビールの推計では、20代〜70代の約9000万人を対象とした場合、過半数の約5000万人(約55%)が「飲まない」人、約2000万人(22%)が日常的に飲む人とすると、飲む人向けにしか商売できていなかったことに気づいたそうです。

アサヒと電通が共同で仕掛けるスマドリバーという店舗では、ノンアルや微アルなどアルコール量を選択して飲むことができます。

「飲まない人」をターゲットにし、ノンアル飲料はビールの味に限らないため、味の多様化が進んでいます。

2-3. 市場拡大における課題

ノンアル市場はビールを中心にアルコール飲料の味の再現性を高める動きから始まりました。最近では飲む人だけでなく、あまり飲まない人も対象にした商品開発、味やデザインの多様化などの嗜好性の追求が進んでいます。

しかし、市場拡大における課題もあります。

アルコールを全く飲まない・飲めない人は、ノンアルではなく別のリラックス手段(サウナ・タバコ・ゲーム等)を選択する人もいます。

ノンアルにリラックス感(酔い)を期待しておらず、お酒っぽい味も好きではないので「お茶やジュースで十分でないか?」という結論になる人が多い気がします。

最近では味の多様化が進んでおり、飲まない人にも好まれる味になってきています。

しかし、アルコール「0%」ではリラックス感がないので、雰囲気を楽しむだけで、わざわざ店に足を運んだり商品を購入したりしないという感想が多いです。

3. アルコール代替品の登場

次のトレンドとして、アルコール代替品市場が盛り上がっていくと予想しています。

3-1. アルコール代替品とは

アルコールのようにリラックス効果のある代替成分を使用した商品のことです。

アルコールに限らない、自分の体質にあった成分を選ぶことで、より健康的にリラックス感を楽しむことができます。

例えば、以下のアルコール代替成分が注目されています。

・アルコール

・カフェイン

・カンナビノイド(CBD、THC、CBN)

・GABA

・テアニン

・テルペン

・キノコ(ライオンズメイン、チャガ、霊芝)

国内では米国発のmomentやVYBESなど、心を整えるキノコ成分を配合したマインドフルネスドリンクが輸入販売され始めています。

現在はノンアルというよりは「リラクゼーションドリンク」として認知されている分野で、コカコーラのChilloutなども代表的な製品です。

ノンアルとは異なる新しい飲料のカテゴリで、高単価な商品が多いです。

特にその中でも使用した時のリラックス感が強い、CBD・CBN・THCなどの麻由来の原料が非常に注目されています。

3-2. 海外で盛り上がるCBD・THCドリンク

飲酒量を減らす人が増えるにつれ、ノンアル飲料に関心を向ける人が増えています。NC Solutionの調査では、アメリカ人の58%がノンアルコール飲料を試してみたいと回答しています。

特にTHCやCBD入り飲料は注目を集めており、アメリカ人の4人に1人(26%)以上が試してみたいと回答しており、Z世代では38%、ミレニアル世代の37%になります。

ビール「バドワイザー」を製造するアンハイザー・ブッシュ・インベブは、カナダの医療用大麻会社ティルレイとの研究開発提携を通じ、大麻入りノンアルコール飲料の研究を共同で行うと2018年時点で発表しています。社交的な場で翌日二日酔いにならずに楽しめる手段になる、アルコールの代替品として普及する可能性を見越しての動きと見えます。

COMMONSは、Nootropic、Mental Perforamance、Recovery、Immunityをコンセプトに、CBDやライオンズメイン、チャガなどのキノコから取れる成分を配合したブランドで、Brewdogの元CEOのジェームズワット氏が出資しています。

BREZはAlcohol Alternative Drinksとして販売しており、Microdosed cannabis & mushrooms in a canをコンセプトにCBD、THC、ライオンズメインを配合しています。米国の大手小売店への流通も開始し、月商100万ドル(1.5億円)に達しているそうです。

Bloombergの記事では、PEのデルタ・エメラルド・ベンチャーズの2024年のレポートよると米国の大麻飲料の年間売上高は約1億8000万ドル(200億円)に達しているとのことです。

3-3. 国内で販売が始まるCBD・CBNドリンク

日本ではTHCは違法であるため、CBDがよく使用されています。

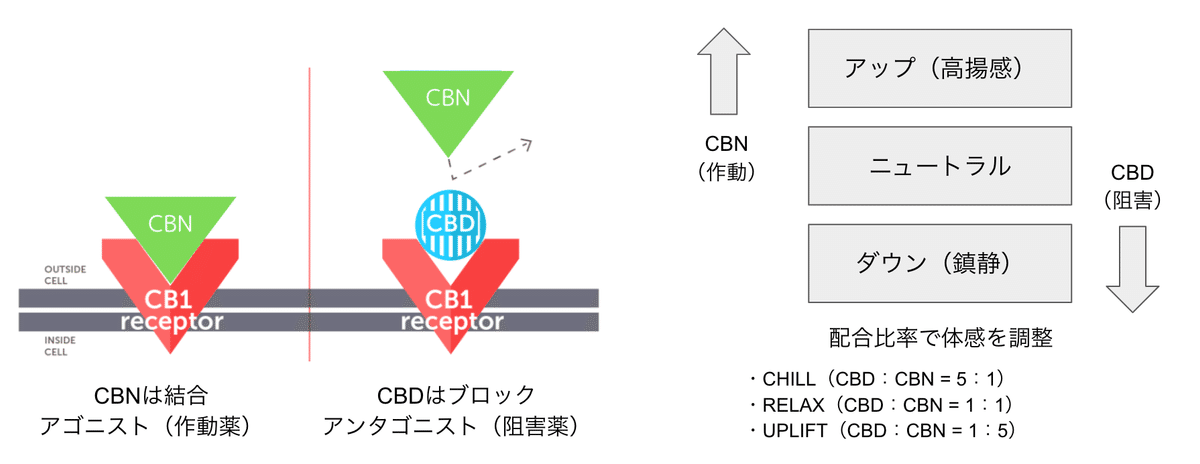

またCBNもCBDと同じく麻由来の成分で非常に人気です。CBDは気持ちを落ち着かせる鎮静作用がある一方で、 CBNは高揚感があります。

配合比率でCHILL、RELAX、UPLIFTなどの体感を調整できます。

詳しいCBDとCBNの機能性や作用については以下の記事で解説しています。

国内でも、アサヒビールやサントリーはCBDを使用した飲料の特許出願の動きを見せています。

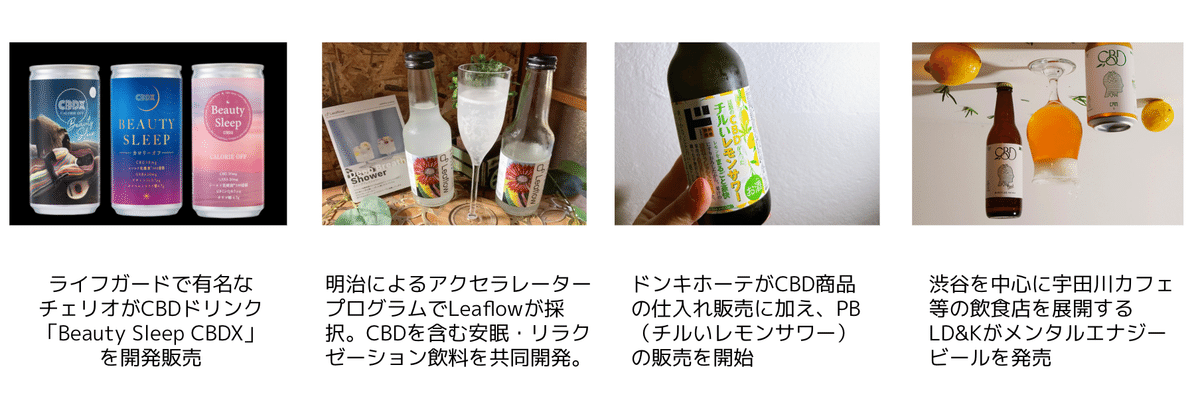

以下は既に販売されている商品の例です。清涼飲料水やアルコール飲料に添加されています。

4. 自社の取り組み

自社では「アルコール・オルタナティブ」という新しいリラクゼーション文化の創造に向けた取り組みを進めています。

ソーシャルな場を他人と楽しむ方法がアルコールだけではなく、多様化していくと予想しています。

4-1. リラクゼーション飲料の販売

飲酒に変わる新しい社交文化の創造を目指し、自社で開発したCBDとCBNを含むレモネードを販売しています。

時々「ノンアル飲み会」というテーマでイベントを開催しています。自社のリラクゼーションドリンクで、これまでにないリラックス体験を楽しんでいただけます。

4-2. CBD・CBN原料の販売

CBDやCBNを活用した飲料を製造いただくための原料をオンラインで10gから販売しています。

飲料ブランドを販売されている方、飲食店やカフェを経営されている方、ご自宅での料理をよくされる方などにおすすめです。自家製でCBDやCBNレモネードを作る際のレシピも共有しています。

5. まとめ

自社はアルコール・オルタナティブ市場へ注目し、飲酒に変わる新しい社交文化の創造を目指して活動しております。

商品や原料を試してみたいという方、特に飲料・食品メーカー、飲食店、小売店などの方々と協働できればと思っております。ぜひお問合せを頂ければ幸いです。