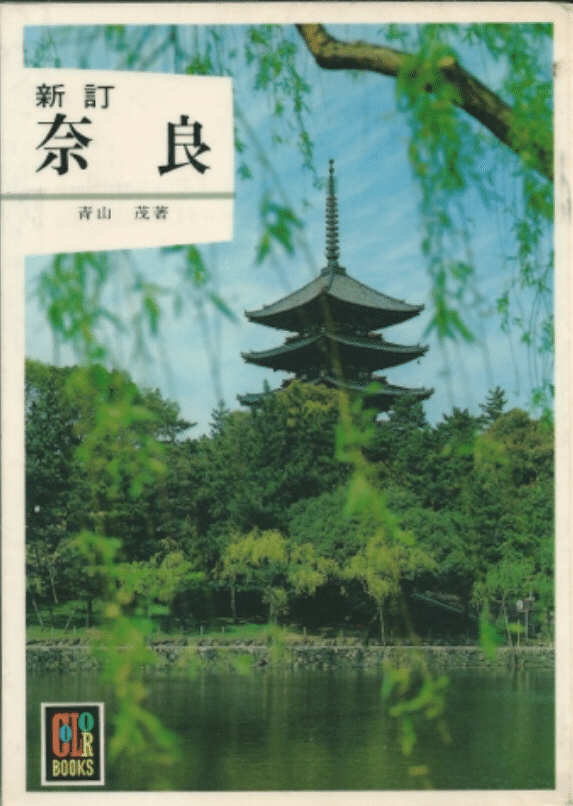

第15巻 奈良

第15巻 「奈良」

青山 茂著 年1963刊行

古代史の舞台であり美術の宝庫として、人々の心を捉えて離さない「奈良」の旅を、出征の前に、死を覚悟して訪れた時から、数奇な縁によって奈良と関わり続けた著者が、細やかな目線でご案内します。

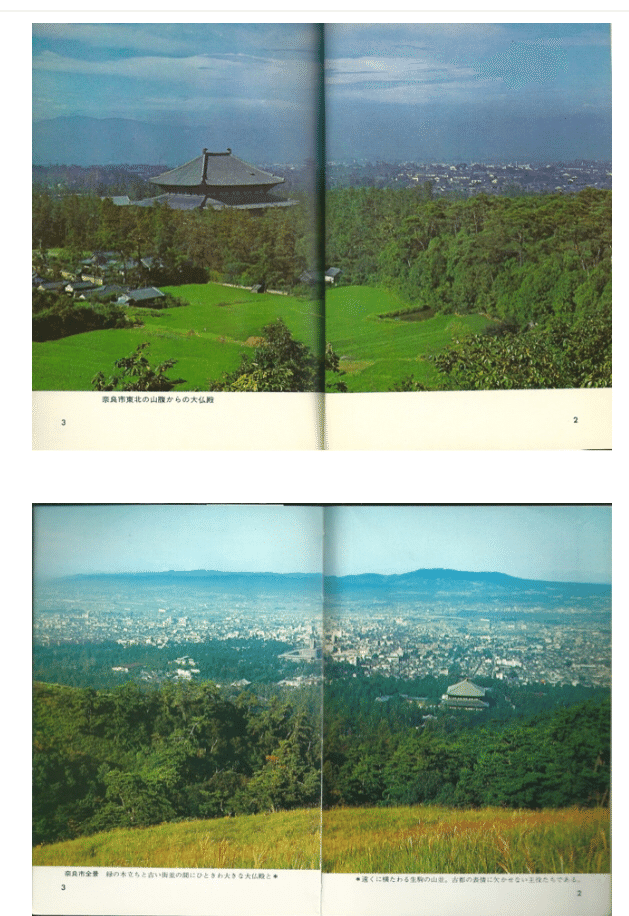

初版は昭和37年に刊行され、が昭和49年に新訂版として、写真を新しいものに差し替え、解説文と後文は部分的にリニューアルしています旧版の下に新訂版の同じページを掲載し、比較してみました。

「大和は美しい国である。千数百年にわたる長い歴史と、飛鳥、白鵬、天平、平安、鎌倉各時代のすぐれた芸術とがみごとに融合して、人工と自然の美しさが完全に調和した歴史と郷愁の国である」

奈良の仏を代表する東大寺の大仏を拝観すると、その大きさと威圧感に疫病の治療法も無い古代の聖武天皇と当時の人々が、仏の力で厄を払おうと一心に祈る気持が、ひしひしと伝わってきます。仁王門で厳しい仏の姿とその大きさの前に、手をつないで見上げている子供の姿は、仁王様の凄みも通用しないほど、純真無垢です。

正倉院の御物と校倉造りは、古代の日本人の驚くべき美意識の高さと、建築に対する水準の高さを表す象徴といえるでしょう。「その点数の多いこと。その種類の多彩な点、さらにはその内容の華麗高級なことなどいずれをとっても驚くほかない宝物が、木造校倉の宝庫の中で千二百年余も伝世されてきたということは世界の驚異とさえいわれる」

聖徳太子の活躍の舞台であり、法隆寺のある「斑鳩の里」は、その謎めいた「太子伝説」と法隆寺に比べ、のどかで素朴な田園の景色ですが、時代とともに、やはり少しづつ様相を変えているのが二枚の写真でもわかります。