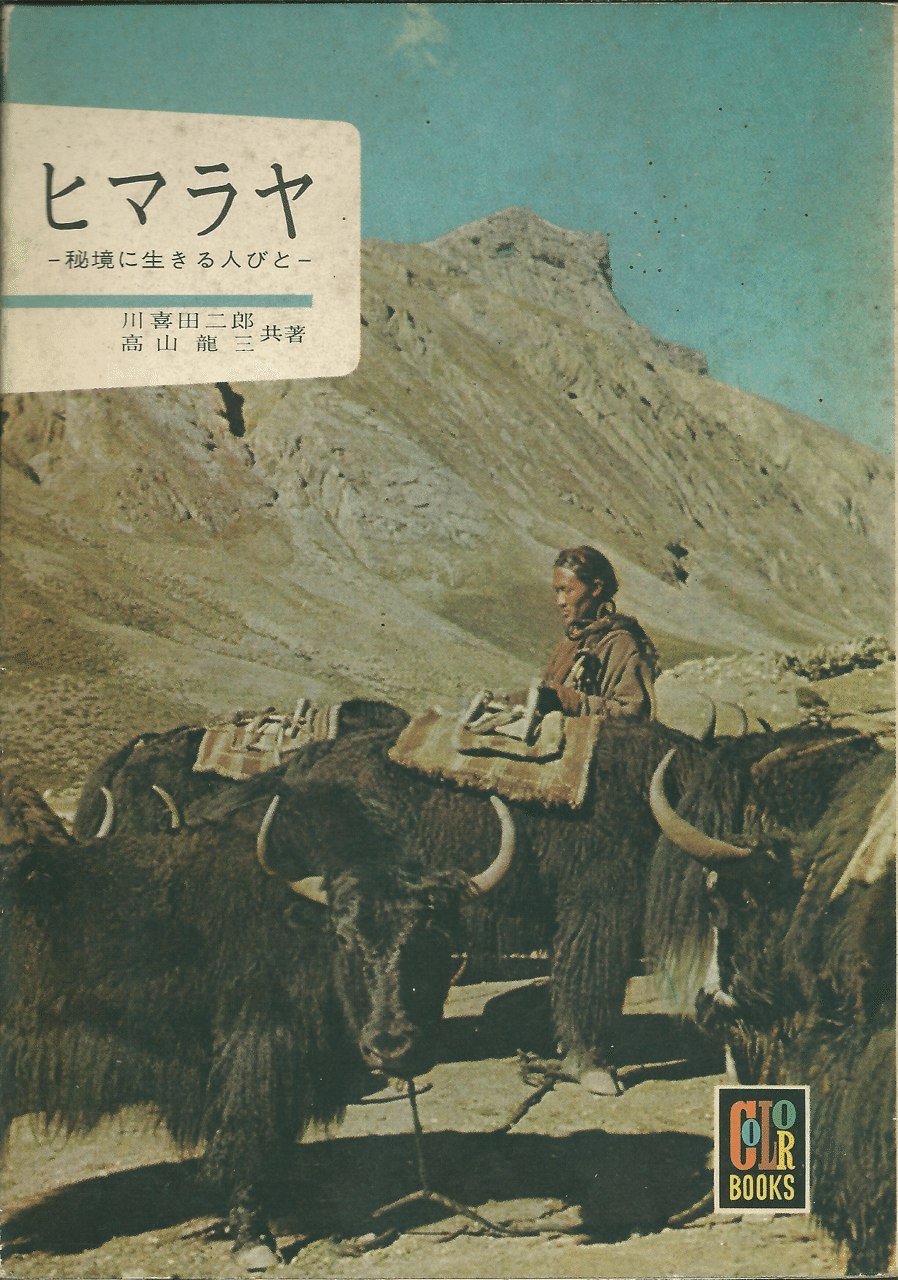

第1巻 ヒマラヤ

第1巻 「ヒマラヤ」

川喜田二郎 高山龍三著 1962年刊行

「レジャーを生かす現代人のホームライブラリー」カラーブックスの第1巻として華々しく登場したこのタイトルは、あまりにも大衆社会とかけ離れた対象と内容で、著者の情熱との温度差が感じられます。重版も少なかったのか、幻のタイトルとなっています。辺境の地の人々の生活を詳細に追っていますが、それにしても華がなく、レジャーとは程遠い内容です。誰も関心を持たない内容を一生懸命手抜きせずに編集する、カラーブックスの基本精神がここにあります。それにしても第1巻になぜヒマラヤが選ばれたのか、それは永遠の謎。因みに岩村昇博士が医療支援のためヒマラヤに渡航したのがこの年昭和37年です。

「ラマ教はチベット.モンゴールにかけて行われる仏教である。仏教がヒマラヤを越えてチベットに入り、その土着の信仰と混合して形作られたものと言われている」

大きなお面をつけて練り歩くお祭りは日本でもいろいろな地方に伝承されています。

「ヒマラヤのチベット人の生活は極めて質素である。ほんのわずかしか、近代文明が入っていない」この当時はほとんど自給自足で生活していたようで、服も糸から紡いで機を織り纏っていたそうです。

子供達も家の仕事をよくお手伝いするそうです。学校に行っているようには見えませんが、「子供達はこの仕事によって、たくましい体力と、危機に際しても打ち勝つ決断力を養うことであろう」

自然な生活の中に立派な仏像が居並ぶ寺院があり、慎ましい生活を送りながら、仏には惜しみなく手向ける信仰心の篤さ、神仏にすがる現実の厳しさをうかがい知ることができます。

男の子は10才くらいになると寺へ修行に出る子がいるそうで、そこできびしい修行生活を送り、心身の修養を積み、僧位をえると、人々から尊敬される特別な地位を得られるそうです。

この鳥葬のくだりを読むと、思わず落涙しそうになります。人はどこから来てどこへ行くのか、その一つの答えとして、鳥葬は野蛮なのではなく、あくまで自然と一体となり、自然に帰るという死後の在り方なのです。