いなくなれ、肩のチカラ

多くの人が知っているであろう

「認知的不協和理論」

自己に関する認知(意見、信念、行動)の要素間に矛盾が生じるとき、この不快な状態を正当化や合理化という手段で解消しようとする心理作用だと理解している。

私によくあるケース。

あの人TOEIC900点越えらしい、いいな、

私頑張ったけど全然追いつかないな、

まぁそんな点数あったって何にも役立たないでしょ。

おいおいおい

最初は、"私も高得点とれるようになりたい、とったらどこかで役に立つ、いいな"って思ったよね!?

でも意外とすぐに、いかんいかんと気付く。

これ、嫉妬だ、何やってんだ。

心理作用以外でこの矛盾を解消したいならば、努力しかない、自分のレベルを上げるしかない、苦しい。

つまり私は羨望の先に2パターンしかなかった。

①認知的不協和による合理化、正当化する

そして自分に呆れる

②努力でレベルアップを図ろうと追い込む

そしてこれって幸せなのかと我に返ることがある

信じて疑わなかったこの考え方に、ちょっと待て!と言ってきた本がこちら。

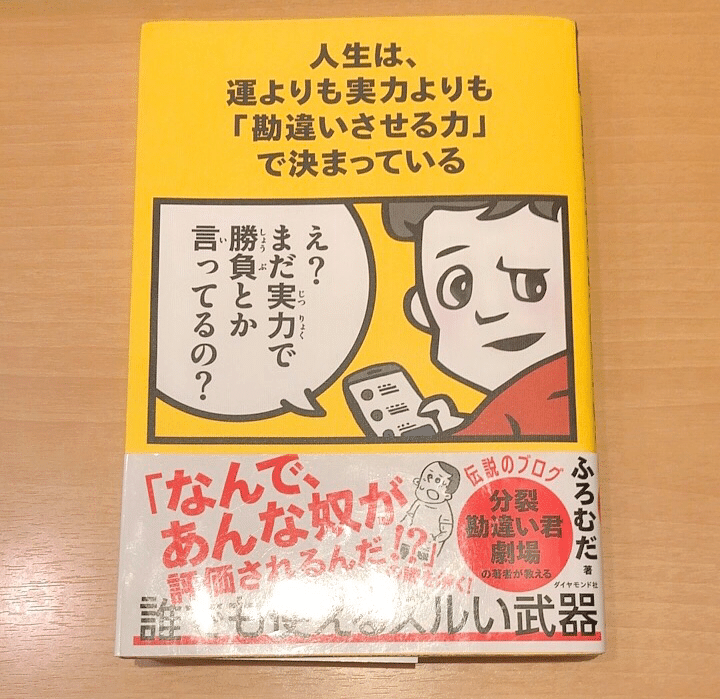

「人生は、運よりも実力よりも「勘違いさせる力」で決まっている」/ ふろむだ

もうひとつのパターンを教えてくれた。

③そいつを利用すればいい

…まじか。

あえてこれ以上、本の内容は書かない。

頑張って自分のレベルアップすることしか考えてない私のような人がいれば、ぜひ読んで頂きたいです。

なんか少し楽になる。

ストイックに走り続けることしかできない自分にストップを掛けられる。

パーフェクト人間じゃなくたって良いかも。

強みを発揮できるところでがむしゃらになれば。

追い込まなくても、幸せになれそう。

そんな本です。