統計データで見る、麻雀のトレンド変化 【段位・レート編】

こんにちは、天鳳位の小江戸緑です。

前回記事では、天鳳・鳳凰卓における副露率やリーチ率といった重要指標のトレンド変化を調べました。

後編にあたる今回は、鳳凰卓全体における段位とレートに関するトレンドを調べます。

考察が難しい内容が多く含まれるため、データが意味するところを一緒に考えながら読んで頂ければ幸いです。

本記事は全文無料です。

データについて

前回記事と同様に、データには鳳凰卓開設の2009年から2023年までの4人打ち鳳凰卓東南戦(いわゆる四鳳南喰赤)の全牌譜ログを参照しました。

牌譜の取得方法については、ほしきゅーさんの記事を参考にさせていただきました。牌譜の解析方法については、主に小林さんの記事を参照させていただきました。

実際に解析に使用したコードは私のGithubに公開しました。

各種統計のトレンド変化(段位・レート編)

ゲーム数

まず、対象とした4人打ち鳳凰卓東南戦の1年間のゲーム数のトレンド変化を掲載します。

前回記事にも掲載しましたが、段位・レートのトレンド変化を考察する上での参考になるため、再度掲載します。

前回記事を公開した際に指摘を受けましたが、2020年における対局数の急激な増加はコロナの影響が大きいと考えられます。

コロナの時期は、在宅ワークが進んだほか、フリー雀荘も営業を停止していましたからね。ネット麻雀の賑わいが増加したのも頷けます。

平均段位

平均段位のトレンド変化は以下になりました。

平均段位の算出に関しては、アカウントの区別はせず、全対局における対局者の段位を集計して平均を求めることから算出しました。

年によるバラツキはあるものの、平均段位は上昇傾向にあることが分かります。

ただ、これの解釈は難しい部分があります。

単純に「鳳凰卓のレベルが上がってる」とは解釈できないでしょう。

まず、ゲーム数のトレンド変化で見たように、「四鳳南喰赤」は2018年まで一貫して対局数が増加していました。

対局数が増加しているということは、新規参入者が増加している可能性が高いです。そして新規参入者の増加は、七段在籍者の増加につながり、平均段位が低下する可能性があります。

なぜならば、適正段位が七段よりも高い新規参入プレイヤーにとって、七段は通過点ですが、逆にいえば絶対に七段を通過しないといけないからです。

新規参入者が多い間は「もっと上の段位に行けるけど、まだ天鳳歴が浅いから七段」というプレイヤーが多くなると考えられるわけですね。

これを裏付けるように、コロナの影響で急激に対局数が増加した2020年は平均段位がガクッと低下しています。

反対に2021年には平均段位がかなり高くなっているのは、コロナの時期に天鳳を始めた(あるいは再開した)新規参入者が適正段位についたか、またはその一部のプレイヤーが去っていったためと考えられます。

・平均段位のトレンド

結果:全体的には増加傾向

考察:平均段位はプレイヤー数の影響を受け、近年の平均段位の上昇は新規参入者数が落ち着いた影響があるかもしれない

以下では、対局における各段位(七段・八段・九段以上)の割合を見ていきます。

対局における七段の割合

対局における七段の割合のトレンド変化は以下になりました。

なお鳳凰卓は七段以上からプレイ可能であるため、七段は鳳凰卓の中ではもっとも低い段位ということになります。

七段の割合は基本的に減少傾向にあることが分かります。

・七段割合のトレンド

結果:減少傾向

対局における八段の割合

対局における八段の割合のトレンド変化は以下になりました。

割合が減少傾向にある七段とは反対に、八段の割合は増加傾向にあることが分かります。

鳳南の対戦数は2017年あたりからほぼ横ばいでしたが、八段の割合はそのあたりから増加傾向にあります。

・八段割合のトレンド

結果:増加傾向

対局における九段以上の割合

対局における九段以上(九段・十段・天望位)の割合のトレンド変化以下になりました。

七段や八段と異なり、九段以上の割合では、明確な増加・減少傾向は確認できません。

大体1割前後で推移しているので、昔から九段以上は希少価値が高いですね。ちなみに全対局数が増加した2020年には、九段以上の割合は特に低くなっています。

・九段以上の割合のトレンド

結果:大きな変動なし

・各段位の割合のトレンド(まとめ)

結果:七段が減少傾向、八段が増加傾向、九段以上は大きな変化なし

考察:平均段位と同じく、各段位の割合もプレイヤー数や新規参入者数の影響を受けると考えられますが、良質な戦術の普及で八段に到達できるプレイヤーが増えたという可能性もあるかもしれません(そうだとしたら夢のある話ですね)

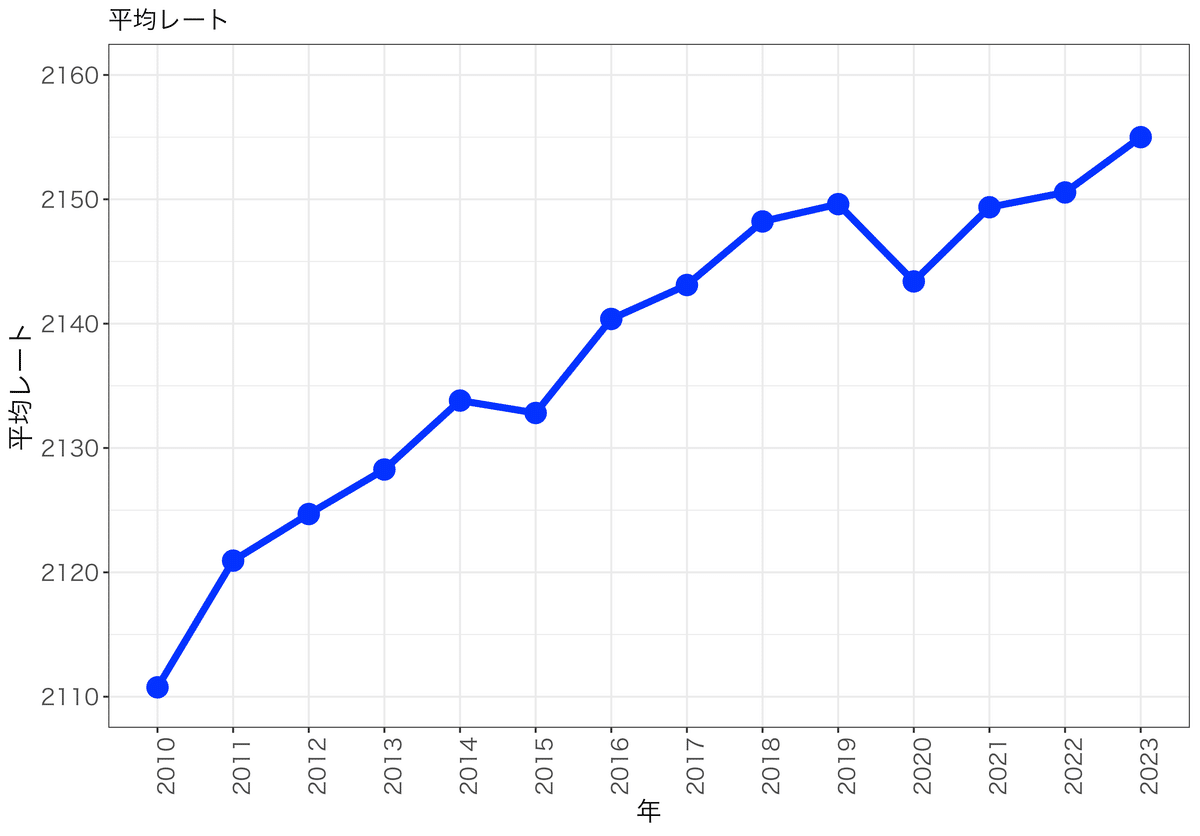

平均レート

平均レートのトレンド変化は以下になりました。

平均レートは基本的に一貫して増加傾向にありました。

ただ、これも「鳳凰卓のレベルが上がってる」という解釈にはならないでしょう。

天鳳の公式マニュアルによると、四麻のレートの計算式は以下になります。

(Rateの変動) = (試合数補正) x ( 対戦結果 + 補正値 )

試合数補正(400試合未満): 1 - 試合数 x 0.002

試合数補正(400試合以上): 0.2

対戦結果(段位戦4人打ち): 1位+30 2位+10 3位-10 4位-30

対戦数が400戦以上のプレイヤーだけで卓を囲んだ場合、以上の計算式よりレートの卓平均は変化しない(レート変動はゼロサム)と考えられます。

したがって、平均レートの変動は、新たに鳳凰卓に到達するプレイヤーによってもたらされると考えられます。平均レートが一貫して増加傾向にあるのは、新しく鳳凰卓に到達するプレイヤーの平均レートが高くなっている傾向があるということでしょうか。

・平均レート

結果:増加傾向

考察:プレイヤーの鳳凰卓への移出入が平均レートに影響すると考えられるため、新たに鳳凰卓入りするプレイヤーの平均レートが上がってると考えられる

レートの標準偏差

レートの標準偏差のトレンド変化は以下になりました。標準偏差とは、すなわちバラツキの大きさを意味しています。

レートの標準偏差も、基本的に増加傾向がありました。

実は私がもともと特に興味があったのは、この「レートの標準偏差」でした。

なぜならば、今回手元にあるデータから「鳳凰卓のレベルが上がっているか」を検証するのは難しいですが、「鳳凰卓のレベル格差が広がっているか」は、レートの標準偏差を調べることで検証できるのではないかと思ったからです。

ただ残念ながら、平均レートが一貫して増加傾向にあったことを考えると、標準偏差の増加が「鳳凰卓内でのレベル格差が広がったこと」によるものなのか、「平均値が高くなるほどブレも大きくなる統計的な性質」によるものなのかを区別するのは困難という結果になりました。

なんとも言えない結論ですが、結果は結果なので掲載しておきます。

・レートの標準偏差

結果:増加傾向

考察:鳳凰卓におけるレベル格差が広がっているのか、単に全体の平均レートが上がることによる統計的性質なのかは不明

まとめ

いかがだったでしょうか。

今回の結果からは、鳳凰卓の(真の意味での)レベル変動に関して多くの示唆は得られませんでした。

とはいえ、平均段位は増加傾向にあり、七段の割合は減少・八段の割合が増加していることが分かりました。さらに、平均レートも増加傾向にありました。

見た目段位・見た目レートの意味では全体的により威圧的になっているということですね。

今回の記事は以上です。

記事が面白ければXでの拡散、記事のスキをしていただければうれしいです。引き続きよろしくお願いいたします。