Ozobotフェスティバルに参加しました

今回はさる2019年7月に開催された「Ozobotフェスティバル」へ参加した際のことを徒然なるままに書いていきたいと思います。

よしなに

■概要

名古屋文理大学コード教育プロジェクトは、学生がOzobotをはじめとするプログラミング教材を題材に、教材開発やプログラミング教室を開催する活動です。

キャスタリア㈱から2019年7月27日(土)に開催する「Ozobotフェスティバル」への参加要請を受け、大学としてワークショップセミナーに参加することになりました。

この「Ozobotフェスティバル」は中央大学 市ケ谷田町キャンパス(東京都新宿区市谷)で開催されました。基調講演と並行してワークショップセミナーも開かれ、大学から3組、CodeEdu修了生から2名参加され計5つのワークショップが開催されました。

会場内では主にOzobotの基本的なライントレース機能を用いて、東京の名所観光を巡ったり、ゴールめがけて競争するというプログラムをカラーコードシールを用いて訪れた小学生に教えていました。

■ワークショップ企画

今回名古屋文理大学メンバーでは3年梶田康介、2年平田裕也の2名による事前の試行錯誤の結果、単なるライントレース機能で線の上を走らせるのではなくOzobotにペンを持たせて、Ozobotのビジュアルプログラミング機能であるOzoBlocklyを用いて、実際に紙の上に自由な図形をブロックプログラミングでフラクタルな図形を描かせることを発案し、実施することにしました。当日は、聴講生の山本友一郎さんも加わり3人で応対しました。

■ワークショップ詳細

導入として最初に作例を提示して、今から何を作るのかを簡潔に説明しました。

(↓作例)

そしてその為Ozobotを用いる事、基本的な使い方を教え(電源の入れ方等)描画させるためのプログラムを作る為にOzoBlocklyの使い方の説明をすることを伝えました。

OzoBlocklyではUIの見方、ブロックの動かし方、簡易的な再帰プログラムの作り方(低学年の子はあらかじめ作成したプログラムに動きブロックを2、3個入れてもらう)の3点を教え、その後、自由に作成する時間を10分ほど与えました。

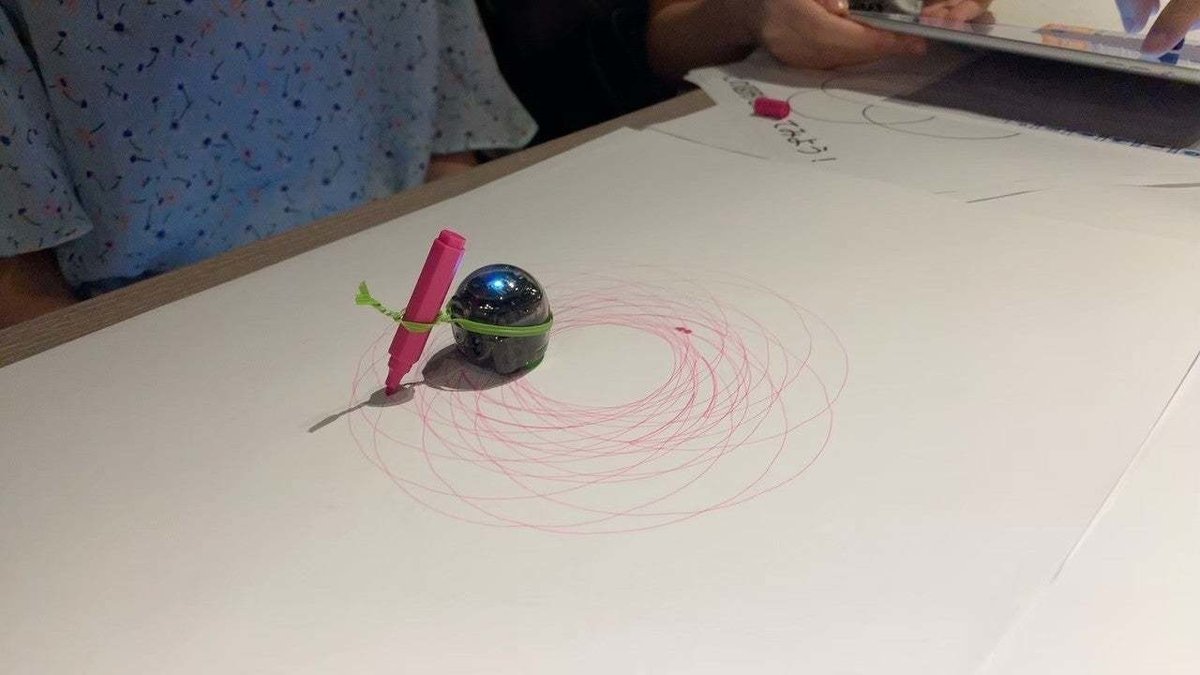

そうして出来たプログラムをOzobotにカラーコードで読み取り、紙に描画するのですが、これがとにかく難しくて、こちら側で最後はやり、それを小学生たちは見守る形となりました。(↓描画中の様子)

↓のちっこいペンをワイヤータイ(100均の針金の紐のもの)で合体しました

■まとめ

ペンとOzobotの接合をもっと綺麗に簡単に完璧にするべきだと心底後悔しました。そのせいでOzobotの使い方や作成はすんなりいったのですが、ペンの位置が悪く描けなかったり、途中でつっかえたりといろいろ問題が出ました。

しかしながら訪れた子供たちのみならず、親御さんや興味を持って参加頂きただけなく、教師の方々やワークショップセミナー開催者の皆さんとの意見交換など、貴重な経験ができました。

■おまけ

編集:梶田&山本