世界遺産の探索道*崎津編 Ⅲ

月は自分だけで光れない。

太陽の光をもらって輝く。

キリシタンの人生は月のよう。

たとえ世界が暗い時も

主イエス・キリストの

光をうけて輝く。

キリシタン世界遺産

神は真実な方です。あなたがたを耐えられないような試練に遭わせることはなさらず、試練と共に、それに耐えられるよう、逃れる道をも備えていてくださいます。

Ⅰコリント人への手紙10章13節

3分のアニメ動画

で分かりやすくなっています。 ↓↓↓

パノラマビュー

原城をはじめとした、キリシタン世界遺産の12の構成資産のパノラマSKYビューが下記リンクよりご覧になれます⭐️

https://oratio.jp/virtualtour/

12の構成資産

それぞれの構成資産には、以下のような歴史資料としての価値があるみたいですね〜⭐️

Ⅰ.宣教師不在とキリシタン「潜伏」のきっかけ

①原城址

Ⅱ.潜伏キリシタンが信仰を実践する試み

②平戸の聖地集落-春日集落・安満岳

③平戸の聖地集落-中江の島

④天草の崎津集落(ここだけ熊本県)

⑤外海の出津集落

⑥外海の大野集落

Ⅲ.潜伏キリシタンが共同体を維持するための試み

⑦黒島の集落

⑧野崎島の集落跡

⑨頭ヶ島の集落

⑩久賀島の集落

Ⅳ.宣教師との接触による転機と「潜伏」の終わり

⑪奈留島の江上集落

江上天主堂とその周辺

⑫大浦天主堂

さらに興味がある方は下記サイトをご覧ください ↓↓↓

天草市内資料館ご案内

天草には、キリシタンを知る事のできる施設が、なんと6つもある⭐️

①天草四郎ミュージアム(大矢野島)

②天草キリシタン館(下島本渡城跡)

③崎津みなと屋(下島崎津集落)

④天草コレジヨ館(下島河内浦)

⑤天草ロザリオ館(下島大江)

⑥苓北町歴史資料館(下島富岡城跡)

黄丸🟡天草コレジヨ館

緑丸🟢崎津教会と崎津みなと屋

橙丸🟠大江教会とロザリオ館

赤丸🔴苓北町歴史資料館

Google maps

天草コレジヨ館

ということで、その一つコレジヨ館に向かいます😊

下島の玄関口、本渡から島を縦に割るように走る国道266を南下、里山と深い森林の中を走る。

崎津方面へ389号線を右折すると見えてきた⭐️

キリシタン大名とイエズス会の命によって4人はヨーロッパへ派遣されスペイン・ポルトガルそしてローマ法王に謁見。各地で歓迎を受け帰国する。旅立つ時少年だった彼らは、見違える青年達に成長し帰国した。

4人はグーテンベルク印刷機や、古楽器を日本へのお土産として持ち帰る。しかし、時はすでに禁教時代の足音が近づきつつあった。

コレジヨが河内浦にあったのは1597年までの6年間という短い期間だった。

「あまくさ」中世時代このように呼ばれていた河浦町は、天草豪族五人衆の一人として最大の勢力を誇った天草氏の居城地でした。そして、ここではキリスト教の布教により天草コレジヨが誘致され、

ラテン語・哲学・神学等、学問の実施や特に金属活字による本が印刷されるなど、時の西洋文化が花開きました。

天草コレジヨ館は、これらの文化遺産を始め、今日の町発展の礎となった先達、更には郷土の歴史資料などを後世に語り継ぐため展示公開するものであります。

また左側には生徒の名簿リストが。。。パウロ三木の名もある⭐️

数年後苦難を乗越え、やがて天草氏全域にキリストが受け入れられ、民はひろくキリシタンとなった。

戦国時代(16世紀頃)に、天草を分割して治めた五氏のひとり天草氏は、鎌倉時代(13世頃)には本渡地域を本拠としていた。南北朝時代14世紀頃、本渡の惣領家がライバルの志岐氏に取り込まれ弱体化した中で、河内浦にいた分家の天草氏が台頭してきた。

天草氏より一足早く、1566年志岐氏はキリシタン布教を認めた。志岐氏の港には、1570年にマカオ発のジャンク船が入港した。これが天草に来た最初の南蛮船でカブラル神父、オルガンティーノ神父も乗船していた。

天草氏領では、指定港になった崎津への南蛮船来航がなかなか実現せず、鎮尚・アルメイダが共に死去し、天草久種(ジョアン)が当主となっていた1587年にようやく初の南蛮船が着いた。それは漂流したスペイン船だった。

1589年には、マカオ発メキシコ行きのガーマ船長のポルトガル船が崎津へ来航したが、これも漂着。舵や船体が壊れボロボ口で崎津に入ったと記録されてる。

当時の南蛮船は、日本へ生糸や絹織物、中国陶磁器などを運び、日本からは銀が運ばれた。漂着船が多いため、天草での南蛮貿易の実態は不明だが、河浦や﨑津では南蛮貿易と関係すると思われる遺物も出土している。

ヨーロッパに渡った天正遣欧使節が帰国時に持ち帰った物の複製。

1447年ドイツ人ヨハン・グーテンベルクが、ぶどう酒のしぼり機をヒントに発明した活版印刷機から約150年を経た

1591年にこの印刷機は、長崎県南島原市加津佐からコレジヨの移転と共に天草コレジヨに移ってきた。

それから7年間、この印刷機で『伊曽保物語-イソップ物語』『平家物語』『辞典』など、29種の天草本が出版されている。現存する書は12種。

これらの印刷には使節に同行し、ヨーロッパで印刷技術を学んだ諫早出身のコンスタンチノ=ドラードやイタリア人イルマン ジョアン=バプティスタ=ペスチェ(ローマ字担当)、日本人イルマンペドロ(日本字担当)らがあたったとされる。

西洋の印刷文化が日本へ導入され画期的だったが、印刷機も天草コレジヨの閉鎖に伴い、長崎へ輸送され、やがて17世紀初頭に宣教師追放とともにマカオへ送り返される。

1582年(天正10年)キリシタン大名によってヨーロッパに派遣された少年使節団。当時の日本の正装姿でローマ法王に謁見する予定だったが、ローマ市民が大変不思議がり笑う人もあったため、法王がヨーロッパ風の衣装を新調してくれた。

これは1586年ドイツの新聞に掲載された少年使節の肖像画に基づいて製作した試作品。(長崎玉木女子短期大学製作)

日本の南九州の諸港へ、ポルトガル船が渡来したのは、1540年代(天文年間後半)のこと。その情景を描いた<南蛮屏風>に見られるカピタン(ポルトガル商館長キャプテン)の衣装を基に製作。

これらの衣袋は豊臣時代、秀吉を初めとする諸大名の間でも一種の流行として着られていた。

(長崎玉木女子短期大学製作)

イソップの生涯が宝箱の中で展開される。

う〜ん、あまり可愛くはない💦というか不気味かもしれない😥

こどもが泣くかも。

天草ロザリオ館

天草コレジオ館・伝来と展開時代

16世紀

キリスト教が入ってきて異文化交流が花を開いた時代。平和への希求を感じる資料館。

天草キリシタン館・弾圧と禁教時代

17世紀

キリスト教迫害政策と鎖国が決定的になってしまうまでの移行期。

最大のきっかけとなる天草島原の乱原城での出来事を詳しく取り上げる。緊迫感を感じる資料館。

天草ロザリオ館・潜伏と再布教時代

18世紀・19世紀

禁教下の江戸時代に、崎津・大江村などの潜伏キリシタン達は密かに信仰を続けた。

対岸の島原においてキリシタンは完全に殲滅された。

天草において彼らは生き延びた。

その涙ぐましい生き方を取り上げている。

崎津集落キリシタンは「みなと屋」

大江集落キリシタンは「ロザリオ館」

ではこれからロザリオ館に行きたいと思う😊

しかしもう閉館時間まで1時間しかないっ!😥急いで駆けつけた💦

熊本県天草市天草町大江。

この地は、かつて﨑津や今富などとともに、キリシタン禁制により根絶したと思われていたキリシタンが160年余りを経て多数発見された潜伏キリシタンの里。

(1805年の天草崩れである。)

1614年にキリシタン禁制が発令されて以来、明治時代に禁制が解かれるまでのおよそ300年間、信者たちは密かに信仰を守り続けてきた。

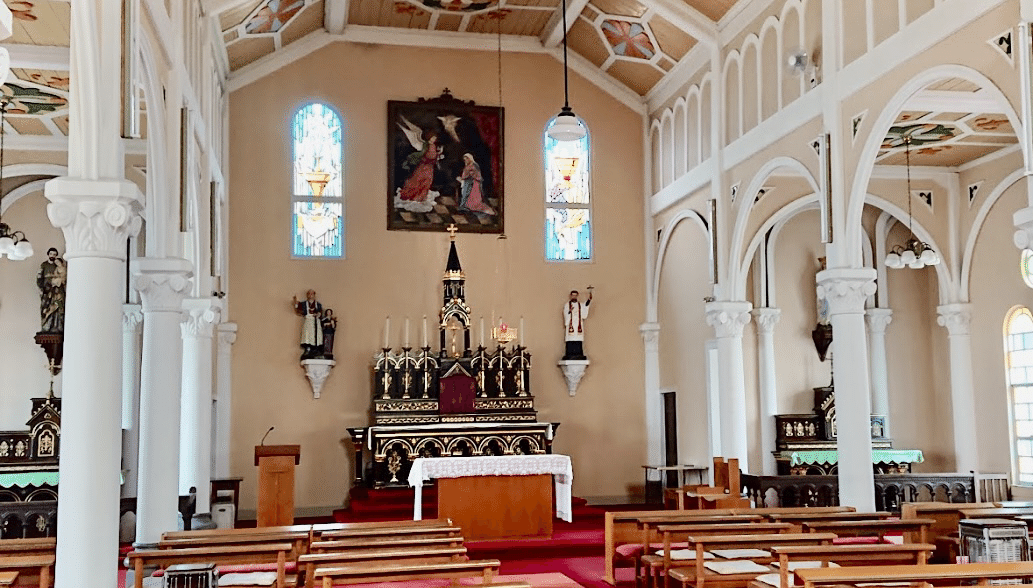

キリシタン禁制解禁後は、この地に教会(旧大江教会)が建てられ、キリシタン復活の中心地となった。

1933年昭和8年には、天草への伝道に生涯を捧げたガルニエ神父が地元住民と協力して白亜の教会(現大江教会)を建立し、現在でも信仰が守り続けられている。

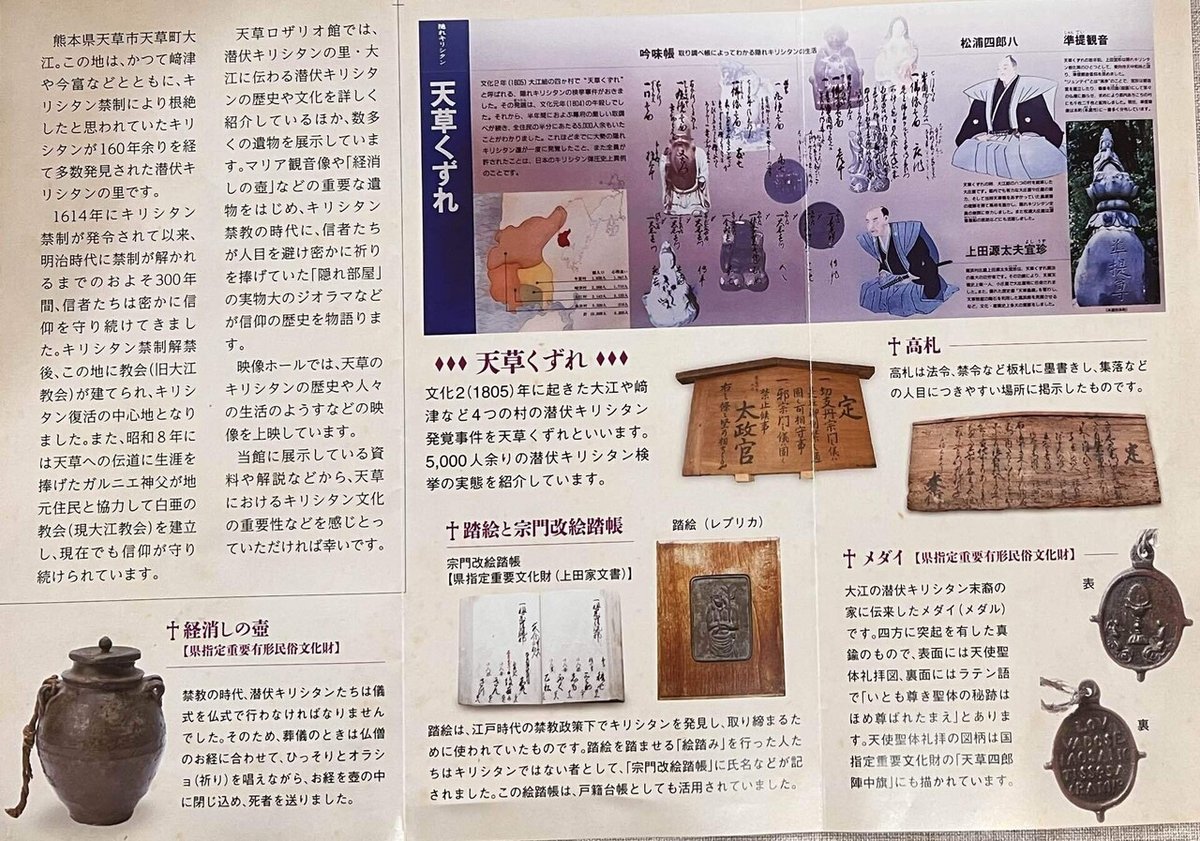

天草ロザリオ館では、潜伏キリシタンの里・大江に伝わる潜伏キリシタンの歴史や文化を詳しく紹介している。

また数多くの遺物を展示している。マリア観音像や「経消しの壺」などの重要な遺物をはじめ、キリシタン禁教の時代に、信者たちが人目を避け密かに祈りを捧げていた「隠れ部屋」の実物大のジオラマなどが信仰の歴史を物語る。

映像ホールでは、天草のキリシタンの歴史や人々の生活のようすなどの映像を上映している。

(リーフレットより)

✝️隠れ部屋

禁教の時代に潜伏キリシタンたちが人目を避け密かに祈りを捧げていたのが、隠れ部屋です。

その当時の数少ない文献や残存する遺構をもとに、実物大模型とオラショ(祈り)でより忠実に再しています。

✝️経消しの壺

【県指定重要有形民俗文化財】

禁教の時代、潜伏キリシタンたちは儀式を仏式で行わなければなりませんでした。そのため、葬儀のときは仏僧のお経に合わせて、ひっそりとオラショ(祈り)を唱えながら、お経を壺の中に閉じ込め、死者を送りました。

✝️マリア観音

キリシタンたちは神仏などの日本の伝統的宗教と関わりながらキリスト教の信仰を続けました。母子観音は聖母子像に見立てて仰の対象とされました。

✝️ロザリオ

ロザリオとはバラの冠という意味。カトリックで祈りを唱える際に用いられるもので、10個の小珠と1個の大珠を1つの単位として5連を鎖でつなぎ、それに3小珠と2大珠、十字架を付けたものです。

日本には、16世紀にキリスト教の宜教師によって伝えられたと言われています。

✝️メダイ

【県指定重要有形民俗文化財】

大江の潜伏キリシタン未の家に伝来したメダイ(メダル)です。四方に突起を有した真鍮のもので、表面には天使聖体礼拝図、裏面にはラテン語

で「いとも尊き聖体の秘跡はほめ尊ばれたまえ」とありま

す。天使聖体礼拝の図柄は国指定重要文化財の「天草四郎陣中旗」にも描かれて居ます。

✝️高札

高札は法令、禁令など板札に墨書きし、集落などの人目につきやすい場所に掲示したものです。

✝️宗門改人別長

【県指定重要文化財(上田家文書)】

踏絵は、江戸時代の禁教政策下でキリシタンを発見し、取り締まるために使われていたものです。踏絵を踏ませる「絵踏み」を行った人たちはキリシタンではない者として、「宗門改絵踏帳」に氏名などが記されました。この絵踏帳は、戸籍台帳としても活用されていました。

天草崩れ

1つの地方で多くのキリシタンが発覚することを「崩れ」と呼ぶ。

1805年江戸時代後期、天草でそれは起きた。

天草島原の乱から170年近く経っている。

島原藩が幕府の顔色を伺い、天草キリシタン捜索を始めた。

大江村、崎津村、今富村、高浜村で5200人が検挙された。

村民の中の信徒の割合は、大江村・崎津村・今富村では約5〜7割、高浜村では一部落のみ。

しかし村民はキリシタンである事を否定。

また藩も天草島原の乱のような一揆は避けなければならない。

摘発された村民たちは、宗教活動の存在は認め、異仏としての貨幣・刀の目貫・鏡などを信仰用具として提出した。

今富村の村民は檀那寺に「異仏」を提出した者の名前を秘密にして欲しいと申し出ている。

また「異宗」信仰者は宗教上問題があるとは気づかず、先祖伝来の習俗なので信じていただけと島原藩への願書に記し、相互監視を強めて今後心得違いが起きないよう慎むので容赦して欲しいと述べた。

1806年翌年幕府は、彼らは「異宗信仰者」であって「切支丹」ではない「宗門心得違い」であると認定し改めて絵踏させた上で赦免した。

事件後、「異宗」を改宗して許された者は「異宗回心者」と呼ばれた。

彼らの中に、明治時代に教会の指導のもとキリスト教徒になった者も多かった。

カトリック大江教会

堂内には外海で宣教したド・ロ神父の

版画も飾られている。

現在の天主堂は、神父が信徒と協力して、昭和8年に完成させたもの。明治40年、北原白秋等5名のいわゆる「五足の靴」の旅は、「パアテルさん」に会うのが主な目的とあり、天主堂を訪れガルニエ神父に会っています。