プロジェクトチーム結成!とよなか地域創生塾第8期DAY5

みなさん、こんにちは!こちらのレポートでは11月9日(土)に開催された、とよなか地域創生塾DAY5の様子をお伝えします。とよなか地域創生塾(以下、地域創生塾)は、豊中市を舞台に「地域」を「創」り「生」かしていくための考え方と仲間が得られる連続講座(ゼミナール)です。キックオフから約2か月。インプットを通して考えを深めたり、既に小さく活動を始めてみたりと、塾生の中にも変化が生じているようです。

DAY5の今回は、いよいよ実践に向けてプロジェクトチームをつくっていきます。これまで見えていなかったような塾生の思いが吐露される場面やそんな塾生の思いが場に変化をもたらす様子が印象的でした。こちらのレポートではプロジェクトチームができるまでの様子を、この日の空気感たっぷりにお伝えできればと思います。

文:児玉和奏(こだま・わかな)

自分にあるもの/豊中にあるものってなんだろう?

DAY5は司会の鈴木芽生(すずき・めい)さんの挨拶からゆるやかにスタート。

「今日はいよいよ、今後活動を行っていくプロジェクトチームをつくっていきます。わたしたちもどうなっていくかわかりません。みなさんと一緒に場をつくっていければうれしいなと思います」

右:株式会社ここにある 鈴木芽生(すずき・めい)さん

左:株式会社ここにある 佐藤瞳(さとう・ひとみ)さん

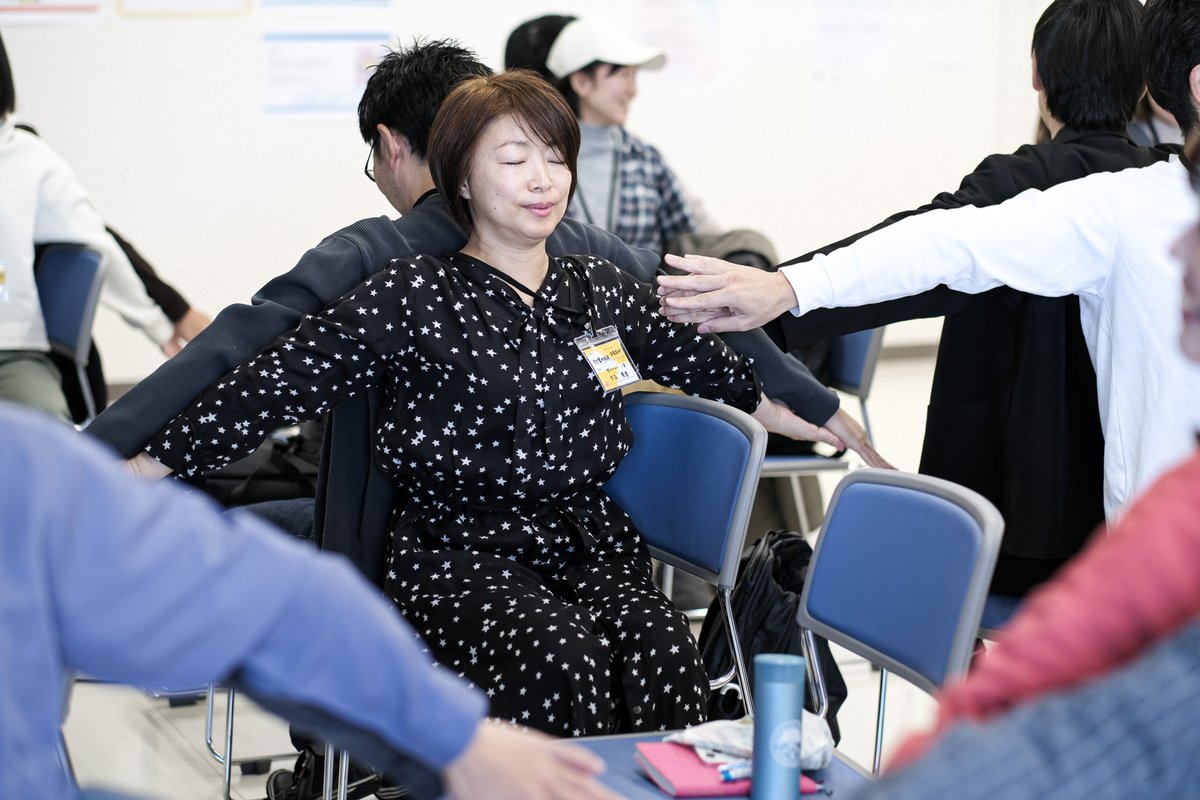

まずは日直係によるアイスブレイク。担当のマーガレットひろこさんはヨガの力を伝える活動をされているということもあり、今回はヨガを使って自分自身のからだと向き合ってみます。心の機微を拾うのは難しいけれど、からだの変化はわかりやすい。ヨガは今ここにある自分のからだに向き合うことで、自分のからだにある違和感やネガティブなことを感じ取り、それらを受け取る練習ができるそう。

毎度おなじみチェックインの際には近況報告と合わせて、「自分にあるもの」についてシェアすることに。「DAY5以降プロジェクトを進めていく際には、塾生それぞれの力、それぞれにあるものが合わさって、それが形になればいいなと思います」と話すひろこさん。

DAY5は午後に、それぞれが取り組みたいプロジェクトの提案と実践に向けたプロジェクトチームづくりを行います。プロジェクトのアイデアを膨らますために、午前中は自分たちが使えるリソースをリストアップしていきます。アイスブレイクで「自分にあるもの」を見つめた後は、「豊中にあるもの」をインプット!

豊中のリソースについて話題提供してくださるのは、地域創生塾塾長の橋本慶(はしもと・けい)さんと豊中市立市民公益活動支援センター(トヨカツ)の上村有里(かみむら・ゆり)さんです。まずは橋本塾長がセンター長を務める、庄内コラボセンター「ショコラ」を中心とした南部地域の取り組みをお聞きします。

生まれも育ちも庄内、庄内暦50年のエリート。誰よりも庄内のことを愛し、庄内のことを知り尽くしてる。伝えたい情報が多すぎるのか、これまでにないほど早口でした。(笑)

ショコラがまちに生み出す価値って?

豊中南部は、駅前に色々な商業がある、交通の利便性がよい、家賃が安い、下町でコミュニティが形成されているといった特徴がある一方で、人口減少が進んでいる地域です。20代の若者は入ってきているけれど、子育て世代は流出しているという現状が。そういった課題を受け、近年は義務教育学校「庄内さくら学園」開設と庄内コラボセンター「ショコラ」の開設など、子育てしやすい環境づくりに取り組んでいます。

また、人口流出をおさえるには地域の魅力が必要。足りない部分に目を向けるより、あるものをどうやって生かすか、という視点が重要です。たとえば豊中市南部地域には、音楽や食、スポーツ、ものづくりという強みがあります。ショコラにこれらを体感する仕掛けをつくり、魅力に繋げる拠点としてもショコラを活用できればと橋本さんは語ります。

ショコラでは実際に様々な取り組みやイベントが行われています。

このようなイベントの企画は、行政とまちの人が協働して行っています。住民たちは参加者側としてだけでなく、つくり手としてまちに関わっているのです。沢山のイベントを打ち出していく中でどんどんショコラに人が来るようになったそう!しかし、人が来るのが最終目的ではありません。来た人にどれだけ関わってもらえるか、どれだけ関わってくれる人が増えるか、が大切なのだと橋本さんは語ります。まちに関わることで愛着が生まれる。ショコラは地域と関わる場所や機会を提供し、そんな本質的な価値を生み出しているのです。

続いては上村さんに豊中全域の課題とリソースについてお聞きします。

NPO法人とよなかESDネットワーク事務局長。長野県生まれの東北育ち。自然豊かな場所で育った経験が、現在の環境教育、ESD、SDGsの推進に繋がっている。自身が子育てする中で、将来世代まで持続可能な地域社会を再構築する重要性を感じて、NPO法人を設立。現在は、学校教育に関わる活動だけでなく、市民教育や行政との協働、子どもの居場所のコーディネート業務や市民公益活動支援センターの施設運営など、「協働の文化」づくりの仕掛けを行う。また、さまざまな格差が生じている中で、誰もが自分らしく生きることができるための「教育のしくみづくり」にもチャレンジしている。モンチッチの大ファン。

豊中の課題って?

豊中全域では外国にルーツのある方々が、大阪大学の研究者や南部の技能実習生として暮らしているものの、まちになじめていないという問題があります。また、北部地域では教育水準が高い一方で教育虐待や不登校児が増えているという問題も。効率ばかりが求められる社会で生じた歪がこうした問題を生んでいるのです。行政でも民間でも対応が行き届かず、解決方法が確立されていないのが現状。上村さんは塾生らに、行政も民間も受け止められていない制度のはざまへのアプローチの仕方を探ってほしいとコメントしました。

豊中のリソースを知ろう!

既に地域にひらいている場所って、実はかなりあるみたい。たとえば近所の介護施設。「ななーるカフェ」は、地域のこどもたちや住民が集まる、グループホームに併設されたカフェです。また、今年度から豊中市介護保険事業者連絡会では市内の介護施設やデイサービスを地域にひらいていこうという取り組みを進めています。

その他にも、DAY4の宿題として塾生たちが作成した企画書を踏まえて、それぞれの活動にマッチしそうな場所をテーマごとに紹介してくださいました。子育て関連では「シェアスペース にじいろ」さん、音楽関連ではジャズ好きのオーナーさんが運営するコミュニティスペース。赤ちゃんが入れたり、車椅子も入れるバリアフリーも整備されていたり、だれにでもひらかれている場所のようです。地域創生塾の会場になっている、喫茶店「ピーコック」さんやラーメン屋「みつか坊主」さんでは食に関連する活動ができるかも。紹介された場所の多くは既に地域の活動者や卒塾生が活動しており、活動に必要な備品が揃っているところも!

最後に上村さんは「わたしや橋本さんも地域のリソースのひとつ。ぜひ活用を!」とコメント。心強い一言です。

お二人からたっぷり豊中のリソースをお聞きした後は、自分だけが知っている身の回りのリソースを書き出してみました。沢山のリソースがあることがわかったところで、午前の部は終了です!

お昼休憩を挟んで、いよいよ午後の部スタート!

いよいよプロジェクトチームをつくっていきます。プロジェクトチームづくりはオープンスペーステクノロジー(以下、OST)という手法を使って進めていきました。1時間半ほどの時間の中で、それぞれがその瞬間、気になるテーマについて自由に意見し合います。

まず初めに、テーマとして8人の塾生からそれぞれの課題感や思いが乗ったプロジェクトが挙げられました。自由に動いてくださいねと言われ、最初はみなさん周りの様子を見つつ、、、といった様子。しかし、10分、20分と経つうちに少しずつ場がほぐれていきます。プロジェクトについて、対象や場所、進め方など、様々な視点で意見交換。それぞれのプロジェクトの背景や提案した塾生の思いもじっくり紐解いていきます。

「豊中地域創愛塾(愛を育むイベントや場)」をつくりたいという塾生の思いに共感した方たちが集まり、愛について考えを巡らせます。ターゲット、手段、コンセプトどれをとっても十人十色で、多世代に様々なアプローチができそう。「なんか人集まんなくても、こんな感じで愛について考える時間があるだけでもいいですね。」と、地域創愛塾塾長がつぶやいていたのがなんだか印象的に残っています。

橋本さんや上村さんもセッションに参加し、プロジェクトにマッチしそうなリソースを提案します。途中、「愛に必要なものを探しに行こう」と立ち上がる創愛塾グループ。午前中に出したリソースも活用しながら、アイデアを膨らましていきます。

各プロジェクトでアイデアの発散が見られたところで、OSTは終了。もともとのプログラムではこの時点でプロジェクトチームをつくり、チームごとに今後のプランを発表する予定でしたが、まだチームをつくるには少し早いみたい。みなさんそれぞれ、少し引っかかる部分があるようでした。

みんなでもやもやしてみる

一度休憩を挟んで、先ほどのチームにとらわれずにもう一度今の気持ちを見つめ直してみることに。改めてプロジェクトへの思いを共有します。

OSTを通して、よりプロジェクトへの共感度が増し、今後の具体的なアクションにわくわくしているという方や、プロジェクトを多角的な視点から見られてよかったという方、対話の中で自分が大切にしたいと思っている軸に気づいたと語る方も。

さっきは手を挙げられなかったけれど、やっぱり地域創生塾で取り組みたいことがあるのだという方もいました。

一方、OSTの中でプロジェクトの難しさを感じた方も多かったよう。そして、ある塾生からこんな問いかけが。

「プロジェクトチームをつくるために、自分の思いを抑え込んでいませんか?」

これに応答するように、ぽつりぽつりとみなさんのもやもやが吐き出され始めます。

それはマイプロジェクトをどうプロジェクトチームに落とし込むのか、自分のやりたいことがチームの中で本当に実現できるのかという不安でした。

「みんながやりたいことがちょっとずつ違うからなんか楽しくない。みんなでやりたいなと思ったけど、たった一人でも本気でやりたいと思う人がチームにいないと進めることができないと思うから、人に合わせるよりも、自分のやりたいことをやる。この場に仲間がいないのなら、他の場所で人を探したらいいのかもしれない」

「(地域創生塾で)自分を表現できていないんじゃないかともやもやしています。これまでもそういった不安を抱える人のお話を聞くことがありました。今日も参加できない人はとても不安に思っていると思います。そういった不安をみんなで共有できるといいなと思うので、プロジェクトチームで活動するようになっても、ゆるく全体が繫がっていられればと思います」

そのような不安を受け止めつつ、自身がOSTの中で感じたことをシェアする方も。

「(OSTの時間は)自分の想定していなかったプロジェクトへのアプローチや他の人のバックグラウンドにも触れられて有意義な時間でした。自分のポリシーも大事だけど、その一方で、ビジョンを共有しているのなら、続けるというより、実験的にちょっと一回やってみるのはいいのかもしれないですね。辿るルートは違うけど、その先に見たい景色はおんなじだったから」

「豊中をよりよくしたいというビジョンはみんなあるけれど、それぞれ方法が違う。そんな違いを尊重できるまちになればいいなと思います」

プロジェクトチームとの関わり方について色々な意見を聞く中で、みなさん自分なりの関わり方を見出しつつあるようでした。

最後にもう一度テーマを眺める時間をとり、再び参加したい活動のもとへ移動します。最終的に生まれたプロジェクトチームは8つ。

・「豊中人文系読書サークル」

・食について学び合えるコミュニティをつくる「食で感じる愛」

・豊中市中部を本を介して、住みやすい、楽しい街にすることを目指す「とよなかちゅ~ぶ」

・豊中で働くひとや活動するひとを紹介する「映像メディアチーム」

・ITを活用して課題解決を目指す「とよなか生成AI & 千里DAYO」

・遊びながら豊中のツウなお店や面白いところを知ることのできる仕組みをつくる「チーム まーまー」

・豊中に子どもたちが気軽に遊べる場所をつくり、地域の絆を深めることを目指す「サイモンと愉快な仲間たち・子どもチーム」

・「IをWEにしていく」ことを掲げる「豊中地域創愛塾」

初めに挙げられた8つのテーマが合流したり、分かれたり、途中、新たなものが立ち上がったりして、生まれたプロジェクトチームです。どのチームも個性があり、今後の動きが楽しみで仕方ありません、、!

こちらのnoteでは今後も地域創生塾の様子についてお伝えしていきます。さらに、有志の塾生からなるレポート部も躍動中!こちらのnoteも合わせてお楽しみくださいね。