日光のルーツを巡る旅(5)

前回は、なぜ僧侶が神社を?というお話でした。

では、その続き。

日光の神仏習合

わかりやすく言うと、↓の図の通りです。

日光を象徴する山々、男体山・女峰山・太郎山。

この三山は、父・母・子と家族にも例えられます。

そして、それぞれの山に、二荒山神社(新宮・本宮・別宮)の神様が祀られ、そのそれぞれの本地仏が輪王寺の三仏堂に祀られているのです。

例えば、男体山には、二荒山神社新宮の大己貴命が祀られ、その本地仏・千手観音は三仏堂に祀られています。

こんな風に、自然と神様と仏様を一体のものとして信じていたのですね。

実は東照宮も

約800年後に建立された東照宮にもこの考えは引き継がれています。

ご存知の通り、東照宮は家康公を「神」として祀った神社ですが、家康公の「お墓」もあります。

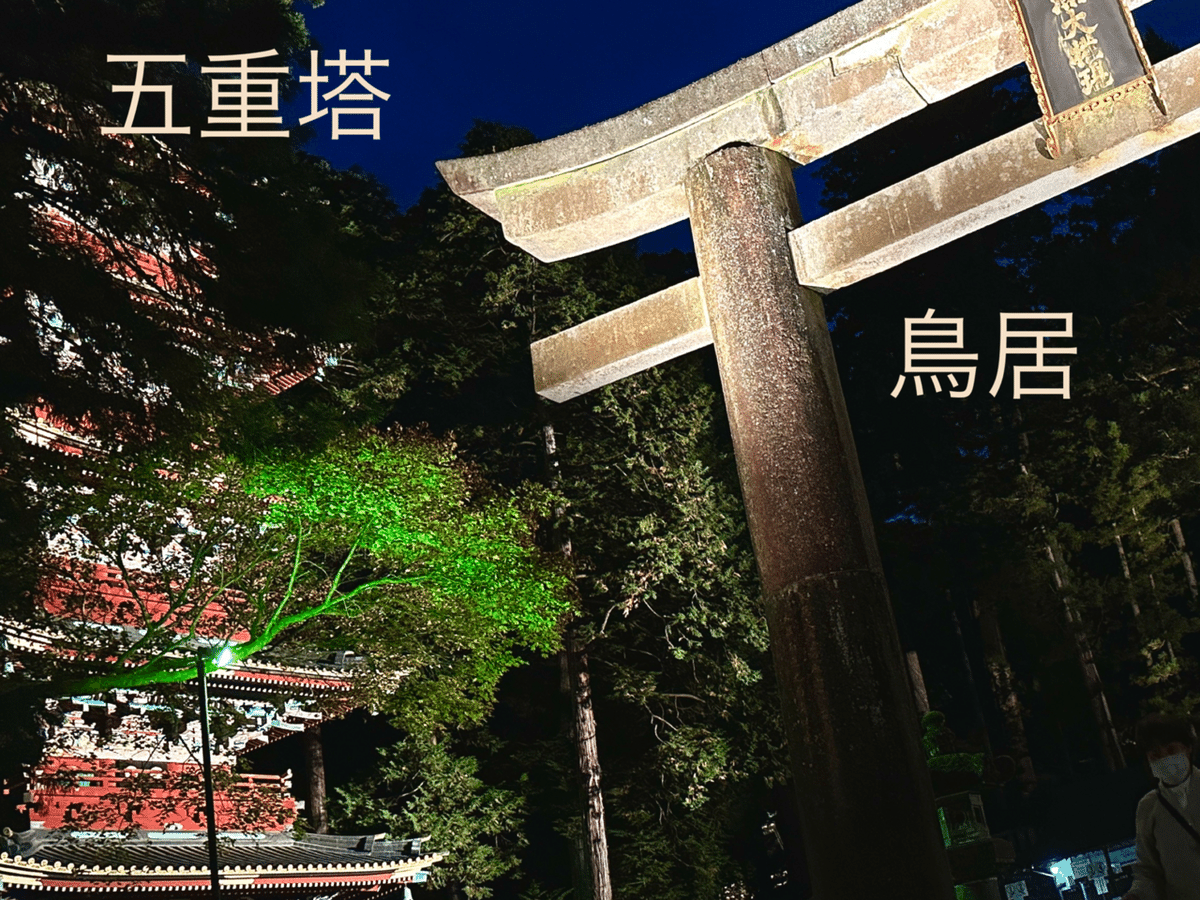

また、境内の入り口には、神道の象徴である「鳥居」の隣りに、仏教の象徴である「五重塔」がありますよね。

(世界遺産ライトアップ)

もっと身近にも

現代の日常においても、たとえば、赤ちゃんが生まれた時には、神社にお詣りしますが、亡くなった時はお寺でお葬式をするのが常かと思います。

これも、広い意味では、神仏習合の形なのかと。

日本人に染みついているのですね。

(つづく)