エピソード 4 愛の効能(8120文字)

今回は、はじめに『恋愛の科学』より『愛の力(効能)』のエピソードをご紹介しよう。『愛の効能』を論じる前に、巷によくあるわかりやすい記事で共感を得ていただこう。

以下引用

愛という感情には、強い力があります。場合によっては、人の性格まで変えてしまう場合もあります。

15年来の仲良しだった友達が恋に落ちたところ、「この子って、こういう面もあったっけ?」と思うほど、全く知らない人のように感じる場合もあります。

これは単にそう感じるだけではありません。

恋愛心理学における最近の研究における、恋に落ちた時に生じる肯定的な変化についてご紹介したいと思います。

恋に落ちた時

ニューヨーク州立大・心理学科のアーサー・アロン教授は、325人の実験参加者を集め、2週間に1度づつ定期的にアンケートを行いました。

アンケートの内容は、次のような二つの質問でした。

「今日の自分の姿をどう表現しますか?」

(例えば: きれい、かっこいい、優しい、自信に満ちているなど、自分のアイデンティティーについて聞く質問)

「あなたは今恋に落ちていますか?」

アロン教授は、このデータを分析し、恋に落ちた人たちにどのようなアイデンティティー変化が起こるのかを分析しました。

驚くことに恋に落ちた人たちには、二つの大きい変化が現れました。

二つの変化

一つ目の変化は、アイデンティティの広がり。

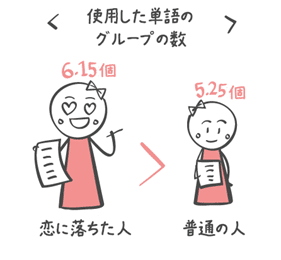

アロン教授は、単語を19項目に分類して、被験者ごとにどのような表現をよく使うのか比較してみました。

恋に落ちた人たちは、そうでない人より平均17%も多い種類の単語を使用しました。すなわち、自分の新しい姿を見つけ、より豊かに自分を描写することができたのです。

二つ目の変化は、自尊心の向上でした。

(心理学で言う自尊心=ありのままの自己を尊重し、受け入れる態度。)

自分を表現した言葉を肯定的な単語と否定的な単語に分けて分析したところ、

恋に落ちた人は、自分を描写するとき、恋に落ちていない人より、肯定的な単語を3倍以上使っていることが分かりました。

自分のことをより肯定的に捉えているのです。

アーロン教授、どうしてこのような変化が現れたのですか?

「恋人は、自分でも気付かなかった自分の姿を褒めてくれたり、素敵だと思い尊敬してくれます。」

「褒めてもらうと、自分でも知らなかった一面を見つけ、『あ、私ってそうなんだ』と気付くことができます。恋人を通して、違う自分の姿を発見すると言えるでしょう。」

「また、恋人と長い時間を一緒に過ごすほど、恋人に似ていきます。ここでもアイデンティティが広がりますね。」

なるほど。ところで、自尊心はどうして高まるんでしょうか?

「これは簡単です。誰かが自分のことを好でいてくれる、特に自分が大好きな人と両想いになれたら、自分にはそれだけ価値があると思うようになります。」

「だから自尊心が向上し、どんな事でもできそうな自信を持つようになります。愛されていると感じる事で、起こりうる自然な変化です。」

素敵ですね!

愛し合う事で起こる事

多くの人が恋愛は良いものと考えていますが、これほど大きい変化をもたらすとは想像してなかったと思います。

だけど、人は変わるし、その最も強力な促進剤がまさに愛です。

私たちは愛を通じて、自分の新しい姿を見つけ、自分を愛してくれる相手のおかげで自信を持つようになります。

恋愛は、単に「恋愛すると良い」以上の意味を持っています。

だから、恋愛しましょう!

——引用以上

『愛の効能』

現代版『愛の力』は、大変読み心地よく「へぇ~『愛の力』ってすごいなぁ~」と感じることだろう。気持ちいいくらいに納得できる。だがしかし、その陰で私は個人的に全く物足りない。

その理由は後に触れるが、ここで引用した記事の不明瞭な部分を確認しておく。

「恋に落ちた人」とは、片思いか、実際の相手との恋愛状態か、という点だ。ここでアーロン教授の解説によれば、他人からの言動によって、自分を愛してくれる相手のおかげで自信を持つようになる、としている。したがって、この実験は実際に相手がいると想定できる。

このような一般的な他者からの『愛の効能』の記事は、巷に溢れている。別にそれらを否定しているわけではなく、こういった論証のすべては、おそらく事実として受け止められ、ある意味示唆に富む報告である。

若かりし頃の「恋愛」・・・それを想い起こせば、「燃え上がるような」という形容が正しいか分からないが、おそらく、誰しも、そんな想い出があるはずだ。(そして苦い思い出も・・・)

『愛の力』は、アイデンティティの広がりと自尊心の向上をもたらす。それは確かに『愛』の力ではある。だが、『愛』の本質的なチカラを理解することとは違う。

男女間あるいは他者からの『愛』に心奪われ、ホンワカした思考と事実のみで、本当に大切な『愛のチカラ』を見失ってはいないか。

引用中の『愛』の考察において、最も大きな陥穽(;陥りやすい落とし穴)は、すべてを他人からの視点で考察しているところにある。つまり「愛される」ことが前提だ。

『鏡』はあらゆるものを映す。映す現象は結果だ。それは誰しも納得する答えに見える。しかし『鏡』は左右が入れ替わり、正しい印象ではなくなる。しかも、なぜ上下は入れ変わらないのか・・・。

「そんなことは考えすぎだ」と人々はいうかもしれない。宇宙のコト初めを考えたところで、それが明日の飯の種にはならんし、私には関係ない、そんなライスワーク的思考が自由な考察を阻む。

もう一歩、本当のライフワークに向けた『愛の効能』をここでは論じたいのだ。

『愛』そのものの効能(チカラ)、『愛』が生じる根本的な意図とは何かを理解すること。そして、なぜ人は惹かれ合うのか。それを紐解くのも『愛の美学』だ。

私たちが『愛』と感じるさまざまな感情の効能を、結果としてではなく、その効能の成り立ちそのものはどのように生まれくるのか。つまり「効能」の元、原初の検証をする。

『愛』そのものが効能であるとしたら、一体私たちはその『愛の効能』をどうして持ち得ているのか。その性的エナジーの源泉はどこにあるのか。それを検証するために『愛の美学』はある。

巷の『愛の力(効能)』とは異なる角度から、『愛の美学』を語る。それは『他人から』の『愛』ではない。

前回は、論理的な指向で『愛の源泉』を表現した。

今回の効能もそれに似ている。が、効能の意味を『効果と能力』と取れば、『愛』によって結果的に引き出され得る現象が、どのような能力と関係しているのかを知るために、改めてこのエピソードを書いているとも言える。

1)東洋的視点

アーロン教授には申し訳ないが、こうした他人目線の「愛の効能」を検証するのは、西洋の独壇場といってよい。これも決して卑下しているわけではなく、西洋、東洋の役割が異なることを指摘しているに過ぎない。

ここに東洋の役割を加える必要があるだろう。

前述の例にもあるように、人は他人の意見に相当な影響を受ける。しかし、それは元を正せば、自分への拘りが強く、自らを肯定的に扱ってもらうことで、自分自身を納得させ共感と絆を得たいという『承認欲求』でもある。

この裏で働くもう一つの力、つまり、自分自身に拘る、あるいは執着する『自我の源泉』として、東洋の叡智には四つの悩み煩う素因があるとしている。まずそれらを見ていただこう。

それは、「我痴」「我見」「我愛」「我慢」というものだ。

私たちは「煩悩」というだけで拒否反応を示す(笑)。

自分はそういう人間ではないと思いたい。そう、だからこそ自分は「肯定的」に扱われたいと思うのである。

2)4つの根本煩悩

西洋と違い、東洋は深く自分自身の内面を洞察する所作を身に付けているといえる。つまり内観的考察である。『愛』の印象も、西洋は外向的所見を拾うが、東洋は内向的所見を拾う傾向がある。

『愛』のキューピット(クピド)の役割も、『愛の弓矢』のように、西洋は相手に対し、愛情と嫉妬を与えることができる。実は、西洋的な心情として、東洋的キューピットは、この役割を自身に対し行う。

実は『嫉妬』という語彙にこの感情がよく現れている。嫉妬の『嫉』は、相手が浮気するのは自分に非があると思うことで、『妬』は相手が悪いと思うことだ。

つまり、東洋的嫉妬は『嫉』に近く、西洋的嫉妬は『妬』に近い。

いわば前例もそうだが、『愛』の洞察には、西洋的な視点と東洋的視点を織り交ぜる必要があるのだ。東洋的視点は、『愛』についても導入は徹底的に内観的な見立てだ。

『愛』自体も自らの煩悩として洞察する。決して「肯定的」な一面だけではない。しかしより内面の洞察に富んでいる。

煩悩のお話しをする前に少しだけ自我の構造の話をしよう。

自我には、どうしても自分に拘る心があり、それを仏教の『唯識』では「マナ識」という。この「マナ識」の働きが一体どういうものなのかを、唯識派の人たちはさらに深く禅定と思索を通じ見つめ、次のようなことを発見した。

四つの煩悩と常に倶なり

謂わく我癡と我見と

並びに我慢と我愛となり

及び余の触等と倶なり

すなわち、心の奥に四つの根本的・基本的な煩悩がいつもあるというのだ。

※煩悩解説については「唯識のすすめ」岡野守也著の解説を一部引用する。

①「我癡」とは、「無明」つまり、私、他人、物は分かれて存在しているのではなく、本来一つであり、「空」ということ、「無我」ということ、その「無我」についての根本的な全くの無知、全くの無理解、それが頭の先や意識だけではなく、心の奥深くにあるという。

②「我見」とは、ただ単に「無我」について知らない、わかっていないだけでなく、私というものがいるとしっかりおもっていて、私はこういうものだと思っている。「私」という見方がはっきりあることを言う。

③「我慢」とは、そういう「私」を拠り所にして、私とは価値のあるものだ、意味あるものだ、生きる権利があるのだ、というように頼りにする、誇ることを言う。

※これは、日常つかう「我慢する」という語とは意味が逆である。発音で区別をして「彼氏カレシのように」「ガマン」と発音する。簡単には我を自慢することと考えて良いだろう。

④「我愛」とは、無知であるだけでなく、「自我」というものがあると思いこみ、さらにはそれを拠り所にし、誇り、さらに愛着・執着することだ。

このような洞察は、人間の心の奥深くにどうしようもないほどの「我が身可愛さ」を秘めているという証となる。「深層エゴイズム」である。

人間は、何とか善い人間になろうとか、みんなで幸せになろうとか、あるいは世の中をよくしようとか、そう思うのが一般的だ。しかし、いくらそう思っても、やはり自分にこだわり、自分を頼りにし、自分を誇り、自分に愛着し、もう自分、自分、自分しかない。

自分を反省しても、他をみても、どうも人間はほとんどみな同様。なぜならそれは意識の世界でいい人になろうと思っても、心の奥に自分へのこだわりが非常に深く根付いていて、いい人になろうという意識や意思だけではコントロールできないからだ。

3)更なる『自我』への拘り

意識の根本煩悩

皆さんはこの事実を、始めに示した『愛の力』とどのように整合性をもたせるだろうか。個人的には、これらの煩悩は、自分を意識化させる、つまり自分自身の身鏡を創り出す『自我』を生み出すことに関わっているといえるだろう。

ここで、『マナ(末那)識』の四つの根本煩悩のマッピングを示す。上部は『我』、つまり『個々人』に関する領域であり、四つの根本煩悩は、『自我』の自分軸を取り巻くように存在している。

そのうえで、『意識の根本煩悩』も存在し、それが以下六つである。

煩悩というは謂わく貪と瞋と、癡と慢と疑と悪見とぞ。

訳すと、貪り、憤り、愚かさ、高ぶり、疑い、誤った見方の六つである。貪、瞋、癡は仏教では「三毒」といわれているが、唯識ではそれにさらに三つも加えられている。

① 「貪」とは、「貪り」であり、これは、「欲」とか「欲望」という意味だと取られ、仏教は欲望否定・禁欲主義の思想だと考えられる。

※「唯識」では、自然な「欲求」と過剰な「欲望」は違い、この二つを同一視して、「欲はいけない、欲を否定し、禁欲的なことが立派なことだ」というのは、人間の捉え方として無理があるとしている。この「貪り」は、過剰になった「病的な欲望」のことであり、「自然な欲求」のことではない。

② 「瞋」とは「憤り」。これも欲求と同じようなことがいえ、正当防衛の範囲を超えない、限度のある「良性の攻撃性」と、相手を残忍なやり方で必要以上に徹底的にやっつける「悪性の攻撃性」の区別している。

※それを借りていえば、「憤り」とは、自分と人を分けておいて、自分や自分たちを中心に都合よく考える、過剰な自己防衛、悪性の攻撃性の心。つまり、マナ識の根本煩悩を根っことして意識に噴出してくる、過剰な怒りや憎しみを指す。

③ 「癡」とは、「愚かさ」。さまざまな真理と事実について、真っ暗闇に迷っているのが本性で、智慧を妨げ、あらゆる汚れの源泉になるのがその働きで、人生における肝心なことを知らない、無明の状態を言う。

※しかし、知らないことを知ることが知ることの始まりだといわれるように、意識の上での癡の自覚は、癡をなくし、やがて深層での無癡=智慧を得るための出発点となる。

④ 「慢」とは、「高ぶり」。これは「自分と人を分けておいて比べる心」といってよい。これも人間関係の煩悩である。この心は「我慢」という深い根からうまれており、ほとんど誰でもあるような当たり前のことと思われるが、「唯識」は、これは病気であり治療するべきだと教えている。

⑤ 「疑」とは、「疑い」。これは善の心の「信」と反対の対になる煩悩で、ただ疑うだけではなく、疑いためらっていつまでも心を決めない態度のこともいう。「成唯識論」には次のように記されている。

諸の諦と理との於に猶予するをもって性と為し、能く不疑の善品を障うるをもって業となす。謂わく、猶予の者には善生ぜざるが故に。

いつまでも判断保留にするのが本性で、疑わないという善を妨げる。いつまでも判断保留して実践しなければ、善は生まれないから、結局、人生の根本的な問題は解決できず、ずっと悩み続けることになる、という内容。

⑥ 「悪見」とは「誤った見方」で、これは、さらに詳細に分かれている。

ⅰ)身見 第一は「身見」。これは自分というもの、人間は要するに体で、その自分の体が永遠に変わらないでほしい、という見立てや感じ方。

ⅱ)辺見 第二は「辺見」。これは、「常見」と「断見」の二つに分けられる。「常見」は永遠であるという見方、「断見」は断絶という見方。

ⅲ)邪見 第三は「邪見」。これは、よこしまな見解。ものごとは全て繋がりがあり、つまり縁起があり、必ず原因と結果があることを否定する見方。

ⅳ)見取見 第四は「見取見」。これはある見解に執着する、自分の思想にこだわりすぎるものの見方。自分の考え方に拘りすぎることは、明らかに様々なトラブルの基になる。

ⅴ)戒禁取見 第五は「戒禁取見」。「見取見」と似ているが、特に特定の戒律や禁止事項を絶対化する考え方のこと。戒律とか禁止事項とか倫理や道徳といったものはもともと縁起的存在である人間の繋がりをうまくやって行く為にあるものだ。

以上、解説を踏まえ、意識の根本煩悩のマッピングを図に示した。

このように、『自我』の周囲は煩悩に埋め尽くされている。これを見ただけでも、自我の自分への拘りが如何に強いかを示す証左だろう。

しかし、この煩悩を単に煩わしい悩みとするのは、解釈が単純すぎて、個人的に全く物足りない。

この後、唯識では、これらの煩悩を変化させ、素晴らしい境地に至らしめることができる展望を示している。それについては、また後半に譲るとして、ここから『愛の効能』のまとめに入ることにしよう。

4)愛の執着

もし、これだけの煩悩に囲まれて、自分が本当に愛したいものを手に入れたいと願うなら、愛を求めること自体も執着になりはしないかと、後ろめたく感じてしまうことだろう。

執着や煩悩は振り払わなければならないのだろうか。

私たちが、身近に経験する「我」への執着を例に挙げてみよう。末那識や根本煩悩のお説教を聞かずとも、理解しやすい例がある。

それは、怪我や火傷、打撲などで傷ついたとき、自分の身体がどのように反応するか、それを思い出すだけでも、執着や根本煩悩に太刀打ちしようとか打ち勝とうだとか思わなくなるはずだ。

「いたいっ」「あちち」「いてっ」咄嗟に自分の怪我をかばうように手が向かないだろうか。

煙に巻かれた時、息をこらえてその場から必死に逃げはしないだろうか。

火の粉が降りかかってきたとき、一目散にその場から離れはしないだろうか。

重要なことは、このような根本煩悩が心底自分に染み込んでいるという事実に気づくこと。それだけで十分である。

煩悩を超えることを目指してもよいが、結局のところ、煩悩を滅することが目的ではなく、そのようなことは不可能である。

5)愛の効能

ではどうしたらよいのか。とかく現代人はハウツーを望む傾向があるが、それは既に私たちには馴染みのある方法だ。

怪我をしたとき、どうするか。相手がおらず自分が怪我をしたとき、いつまでも怒り狂っているだろうか。「いたたたっ・・・」「この野郎!」とは言わない。

我が傷つけられたとき、発動するのは「不快」で「嫌」な感情だ。これは陰性感情そのものだ。むしろこういった陰性感情が発動されたときが「チャンス」なのだ。

つまり「煩悩」が「発動」されている。むしろこのようなときこそ煩悩を免赦する心根、それが必要となってくるまたとない「チャンス」だ。

私たちの根本的な姿勢を是非思い出してほしい。自分自身の怪我に寄り添っている。それは、ひたすら寄り添うことにある。

それは、たった今、怪我や火傷、捻挫や打撲など、自らに「痛み」を伴う例でお話した通り、その姿は「純粋」に自分に寄り添う姿だ。

『愛』がこの世にあまねく広がる感情の源泉であると仮定するなら、おそらく、その源泉に最も近いのは「自分自身」であり、それを「ケア」する心根にあるといえないだろうか。

別に肯定的な言葉がけもいらない。余計な励ましも必要ない。一緒に寄り添う存在。その本質的な所作が、『愛の効能』なのである。

一元的に言葉で解説をしているが、この寄り添いは、煩悩を免じ赦すという姿勢が既に常に『愛』の心根の基で働いている。

もう一歩踏み込んで言えば、煩悩を排他的に扱わないことだ。

むしろ、十分に、十二分にその『偽、醜、悪』ぶりを味わうことが大切である。つい、罪悪感と自責の念から、それらに目を背け存在自体を放擲してしまう。

実はこのことが『愛』を見失う原因にもなっている。『愛』とは、飽くなき観察だ。それは、エピソード1で話した、「ずーと見ていたい」という衝動ともいえる。

好きなものを見るという情動が、より磨かれ極められると、観察には観想の目という段階が訪れる。それが『愛』を奏でられる適切な環境でもある。

『愛』とは、寄り添うこと、その所作が『愛の効能』として現れるのだ。

その寄り添う場合の、観察の具体的な方法は、次回、エピソード5『愛の徳性』でご紹介しよう。

※このマガジン『愛の美学』に連載されている他の記事はこちらから

いいなと思ったら応援しよう!